寧南山區體育非遺“打鞄牛”進當地中小學課堂研究

袁國偉

摘 要:本文對寧南山區體育非物質文化遺產“打鞄牛”進行了深入研究和分析,將寧南山區非物質文化遺產“打鞄牛”作為學校體育教學內容之一引入本地區的中小學體育課堂,使優秀的中華傳統技藝與中小學體育教育融為一體,使中小學的體育課堂豐富多彩,拓展體育教育教學的空間,同時充分發揮學校教育在文化傳承方面的優勢,讓學生在多渠道地體驗學習樂趣時逐漸體會、認識中華傳統技藝的價值,實現文化多樣性的活態傳承與創新,以此來影響文化進程,促進經濟的發展。

關鍵詞:寧南山區 體育非物質文化遺產 “打鞄牛” 課堂

在中小學體育教學課堂中應當充分利用當地體育類“非遺”資源,廣泛開展“非遺”知識和技能的教育,使孩子們從小認識和理解本地區的文化和傳統技藝,充分理解傳統文化的內在精神。當地中小學將體育類“非遺”作為教學內容引入體育課堂,使體育類“非遺”在當地中小學的體育課堂中被開發與利用,實現非物質文化遺產的有效保護和傳承。

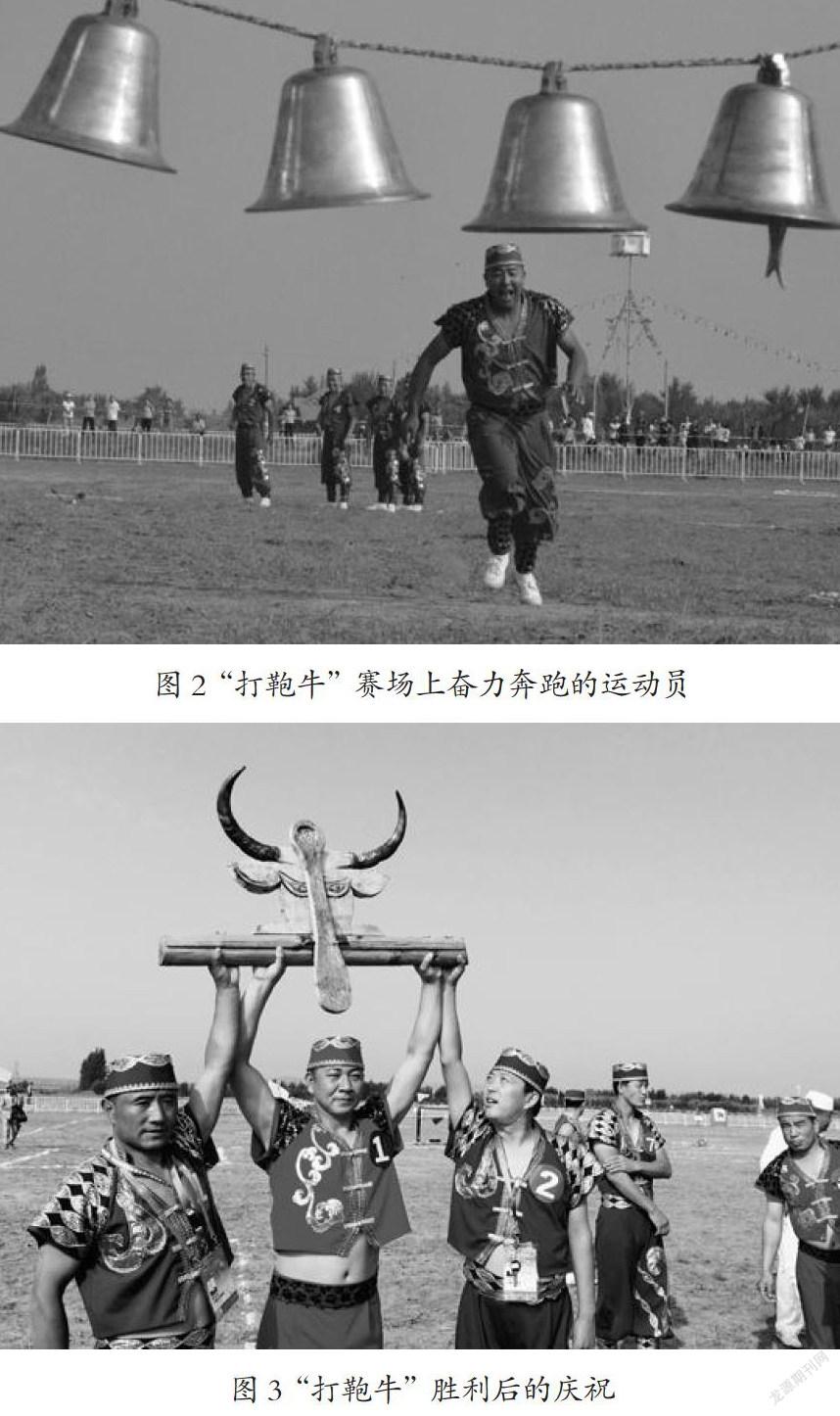

寧南山區體育非物質文化遺產“打鞄牛”已列為自治區級非物質文化遺產名錄。“打鞄牛”是最具有民族特色、最能反映寧南山區廣泛的群眾性和競技性游藝活動。現主要流傳于寧夏南部山區涇源縣,“打鞄牛”充分體現當地群眾自娛自樂的一種生活方式和主要表現形式的一種傳統體育活動項目,具有的娛樂,健身、教育,競賽等內容,以其民族性、廣泛性和民間性等特色,在寧南山區群眾中廣為流傳。

一、研究對象與方法

(一)研究對象:以涇源縣第一小學、涇源縣第二小學、涇源縣第一中學、涇源縣第二中學、涇源縣民族職業中學、涇源縣高級中學六所學校的體育教學開展情況統計,調查他們的體育教學內容、運動項目設置、引入體育類“非遺”項目的可行性等情況。

(二)研究方法

1.文獻資料法:針對課題研究的需要,筆者在寧夏師范學院圖書館、中國學術期刊全文數據庫、中國優秀博碩士學位論文全文數據庫搜集相關資料,查閱了大量的有關非物質文化遺產和技藝類非物質文化遺產方面的專著、論文,為課題的研究報告撰寫奠定了理論基礎。

2.田野調查法:深入寧夏南部山區涇源縣進行實地調研,在調查過程中收集與體育非物質文化遺產以及“打鞄牛”相關資料和影像視頻資料,把搜集的相關“打鞄牛”資料進行整理,借鑒和運用民俗學、歷史學和體育學,研究體育非物質文化遺產“打鞄牛”在“民族傳統體育與民俗”和“民族傳統體育與文化”的大背景下,對其進行更有效的保護和傳承,探究和發現它們之間的相互聯系。

3.專家訪問法:本課題深入到當地,采訪了當地研究體育類非物質文化遺產的專家和學者,以及當地從事體育教學的各級學校體育教師,通過咨詢方式對體育非物質文化遺產的傳承人和當地中學學生進行訪談,了解當前當地體育非物質文化遺產的保護和傳承的發展現狀,為本課題完成提供參考和奠定基礎。

二、 “打鞄牛”概述

(一)“打鞄牛”淵源與發展

寧南山區體育非物質文化遺產“打鞄牛”源于清代末期,涇源少數民族自陜西遷入寧南山區涇源縣后,因生產生活環境惡劣,放牧牛羊成為立足生存之大計,深山放牧非常寂寞,為排遣無聊的時光,牧童才創造出了“打鞄牛”的競技游戲。該游戲也是當地放養黃牛的農民在勞動之余進行的一項休閑游戲,當地農民上山放牛,將牛趕上山之后閑聚在一起,進行分隊比賽,輸的一隊要幫贏的一隊趕牛回家。“打鞄牛”所用到的道具——牛骨、牛毛團成的毛彈、牛鈴等都取材于現實的放牛生活。

“打鞄牛”這項運動起源于寧夏固原市涇源縣,該游戲由兩方隊員進行對抗比賽,參賽隊員均稱為鞄牛(小公牛)。比賽時選一平整草地,草地中央懸掛一牛鈴,進攻方隊員在拋出牛毛制作的毛蛋后,開始奔跑觸碰牛鈴,守方隊員撿拾到牛毛蛋后,擊打進攻方隊員,進攻方隊員全部安全返回牛窩為勝。該游戲進行時雙方隊員拼搶激烈,既考驗運動員的爆發力、耐力,又需要團隊協作,還十分有趣味性,場面歡快熱烈,特別注重團隊配合,具有很強的竟技特征和觀賞性,在涇源民間廣為流傳。調查發現,涇源縣已在縣城兩所小學內開展了“打鞄牛”比賽。2015年,“打鞄牛”參加了寧夏第八屆少數民族傳統體育運動會和第十屆全國少數民族傳統體育運動會,并獲表演金獎,2019年,“趕牛”參加了寧夏第九屆少數民族傳統體育運動會,并獲表演銀獎。

(二)“打鞄牛”基本規則

1.比賽場地

比賽場地為寬20米,長50米的長方形場地,縱向25米處為中線。縱向一側邊線為進攻方底線,底線中點為發毛蛋點。以發毛蛋點為中心點,畫一半徑5米圓弧為進攻方牛圈(安全區)。中線中點放置一拱門,為觸鈴門。中線靠近進攻方5米處為防守方界線。(如圖1)

2.比賽器械

(1)牛毛蛋(壘球)? ? ? ? (2)彈毛蛋架(木制)

(3)擊毛蛋板(牛肩胛骨)? (4)牛鈴

(5)拱門(回族風格)? ? (6)計分牛角

3.比賽規則

(1)雙方參賽隊員各7人(其中5人比賽,2人替補),裁判2人(1人為發令裁判,1人為評分裁判),計時計分1人,共17人。

(2)比賽采取5分鐘一局,雙方各進攻2局,共計4局,總比賽時間為20分鐘。

(3)比賽開始前,所有隊員通過手心手背決定分組,然后雙方隊長通過石頭剪刀布決定首局進攻方。

(4)進攻方5名隊員進入牛圈,防守方5名隊員進入防守區(2名為擊打隊員,3名為撿拾毛蛋隊員)。

(5)比賽開始后,由進攻方一名隊員手持牛骨板,腳踩毛蛋架,踩踏毛蛋架彈起毛蛋,用牛骨板擊打毛蛋(擊打毛蛋可在彈出毛蛋架后直接擊打,也可在落地彈起后擊打,但擊打隊員雙腳不能出安全區,擊打不準或落地點在安全區外,為擊打失敗,重新彈射,一個隊員連續三次擊打失敗,交由另一隊員擊打)。毛蛋擊出后,進攻方隊員沖向拱門,觸碰牛鈴后,快速返回安全區。防守方撿拾毛蛋隊員撿拾到毛蛋后,迅速傳遞給擊打隊員,擊打隊員迅速用毛蛋擊打進攻方隊員(鞄牛),擊打隊員只能原地擊打,禁止隨意追打和越過防守線擊打。

(6)進攻方隊員(鞄牛)被毛蛋擊中后,隨即要站在被擊中地點,等待同伴救援。

(7)未被擊中的進攻方隊員在安全返回后,可選派一名隊員營救被擊中隊員。營救方式為,發射毛蛋隊員發射毛蛋后,營救隊員沖向被營救隊員,拍擊其手掌后,被營救隊員被救活,營救隊員要觸碰牛鈴后方可返回。

(8)如在營救過程中,營救隊員被毛蛋擊中,也需站在原地等候下一名營救隊員救援。

(9)被營救隊員如在觸碰牛鈴前被擊中,得到營救需觸碰牛鈴后方可返回(此隊員在被擊中時,評分裁判需在其身旁放黃色牛頭標志),如果是觸碰牛鈴后被擊中,得到營救后即可返回。

(10)全部隊員被成功營救后,進攻方得一分,隨即開始下一次進攻;如在進攻過程中全部安全返回得2分,隨即開始下一次進攻:如在進攻過程中全部隊員均被擊中,進攻失敗,不得分:5分鐘時間到,雙方交換場地及攻防。

(11)進攻過程中,如有隊員摔傷,預備隊員可替換。

(12)進攻方擊打毛蛋時,如未過中線即出邊界,則擊打失敗,重新擊打。

(13)進攻方每得一分,記分員在該隊計分架放置牛角一個。

(14)4局結束后,得分多著獲勝。失敗一方隊員要扮作鞄牛,讓獲勝方隊員騎牛退場。

三、寧南山區中小學開展 “打鞄牛”的可行性

(一)具有廣泛開展 “打鞄牛”的師資力量

一支強有力的體育教師隊伍,是寧南山區體育非物質文化遺產“打鞄牛”得以傳承和發展的根本。通過調查六所涇源縣中小學發現,在六所中小學體育教師中,都有部分老師參加體育非物質文化遺產“打鞄牛”比賽經驗,部分老師還從事教練工作,為寧南山區體育非物質文化遺產“打鞄牛”進當地中小學體育課堂奠定基礎。

(二)政策支持

《寧夏回族自治區非物質文化遺產保護條例》(2006年7月21日寧夏回族自治區第九屆人民代表大會常務委員會第二十三次會議通過,2006年9月1日起實施)第三十五條規定:鼓勵、支持大中專院校開展非物質文化遺產保護的研究和專業人才的培養;教育行政部門可以把優秀的非物質文化遺產列入教育教學內容。這為寧南山區非物質文化遺產“打鞄牛”進當地中小學體育課堂給予政策支持。

(三)學校教育網絡資源開發

在“互聯網+”背景下,各級中學可以通過校園網建設實現非物質文化遺產學校教育資源共享,這樣不但節省了開發資金,也擴大了非物質文化遺產的教育范圍和教育對象,并在一定程度上避免了校本教材、地方教材內容重復所造成的資源浪費等問題。

(四)體育教學內容新的補充

寧南山區體育非物質文化遺產“打鞄牛”適應范圍較大,教學中可選擇的余地也較大,不但符合新課程標準改革的要求,更適應地處西北高原環境的六盤山區學校的實際,中小學開展“打鞄牛”項目的教學,對場地、器材要求不高,簡便易行。在進行傳統體育教學時,可以根據學生的性別、年齡、興趣和愛好安排教學內容,以激發學生的學習興趣。在教學中,還可以利用多媒體技術將“打鞄牛”項目制成教學光盤,使用多媒體方式加以演播,為當地中小學體育教學課堂注入新的血液。

參考文獻:

[1]周慶華. 固原市非物質文化遺產名錄(第1輯)[M].銀川:寧夏人民教育出版社,2011.

[2]王文清,張瀅,鄢生勇.“涇源縣非物質文化遺產保護工程叢書”涇源回族技藝[M].銀川:寧夏人民出版社,2011.