城市勞動者對“朝九晚五”工時制度的態度及其影響因素分析

趙永斌 叢建輝 楊軍

摘要:在城市經濟不斷發展、城市規模持續擴張的背景下,社會職業分化、勞動分工細化、生存空間整合等社會發展變革使工作時間制度的改進與創新成為現實需求,勞動者對于特定工時制度的偏好對于公共決策的成效具有重要意義。在微觀調查數據的基礎上,建立多元有序Probit模型,從照料需求、職住狀況與通勤效率、工作時長、行為偏好四個方面研究了勞動者對“朝九晚五”工時制度的態度及其影響因素。結果表明:職住分離程度、對交通擁堵的在意程度、照料老人的需求、晨練習慣等因素對城市勞動者選擇“朝九晚五”的傾向有顯著正向影響;照料兒童的需求、午休習慣等因素對城市勞動者選擇“朝九晚五”的傾向有顯著負向影響;工作時長沒有顯著影響。據此,對不同城市的工時制度決策分別給出了相應的政策建議。

關鍵詞:朝九晚五;工時制度;現代城市;Probit模型;“996”工時制

中圖分類號:F245文獻標識碼:A文章分類號:16747089(2019)05005412

基金項目:中共中央宣傳部“四個一批”人才項目“現代經濟體系與內陸開放高地建設研究”(201804004);山西省發展和改革委員會委托項目“中部地區全面深化改革的思路與探索”(01050218010002)

作者簡介:趙永斌,山西大學晉商學研究所博士研究生;叢建輝,博士,山西大學經濟與管理學院副教授、碩士研究生導師;楊軍,博士,“萬人計劃”哲學社會科學領軍人才,山西大學晉商學研究所教授、博士研究生導師。

一、引言

2019年4月,多家互聯網公司實際采用“996”工時制(上午9點上班,晚上9點下班,每周工作6天)的事實浮出水面,引發了人們對現代城市工時制度的思考。事實上,人類對于工時制度的探索和實踐由來已久,從農耕社會的“日出而作、日落而息”,到18世紀工業革命時期在英國流行的十六小時工作制,最終演化為以八小時工作制為主體的工時制度。工時制度的演變表現出工作時間不斷縮短、工作班制日趨靈活的特征,這與經濟發展水平、城市發展規律和勞動者權力保障意識的提升等緊密相關。 熊斌:《世界工時的演變趨勢和我國工作時間制度的發展方向》,《重慶工業管理學院學報》,1995年第3期,第68頁。

在實踐中,八小時工作制主要有“朝八晚六”工時制(下稱八·六時制)和“朝九晚五”工時制(下稱九·五時制)兩種形式。八·六時制即規定工作時間為上午8∶00至12∶00、下午14∶00至18∶00,且配套相應勞動條件的工作制度。八·六時制的制定沿襲了傳統農耕社會的作息習慣,在該時制下中午有一定的休息時間,勞動者可以通過休息補充體力,緩解工作壓力和精神緊張。 趙啟峰:《關于改革我國紡織服裝業勞動工時制度的探討》,《中國人力資源開發》,2009年第2期,第90頁。 八·六時制比較適合勞動強度大、體力耗費多的工作種類,這也是工業化初級階段以勞動力作為主要生產要素投入的國家或城市選用該工時制的重要原因。 石丹淅、賴柳華:《新生代農民工的工作時間及其影響因素》,《經濟問題研究》,2014年第7期,第103頁。王天玉:《工作時間基準的體系構造及立法完善》,《法律科學(西北政法大學學報)》,2016年第1期,第122頁。

然而,隨著近年來中國城市和社會的快速發展與變革,職住分離現象導致勞動者通勤成本快速攀升,人口老齡化和二胎政策催生了更多的家庭照料需求,勞動者個人對相對靈活的工時制度的偏好有所提升,這些都使得現代城市中具備條件的行業和部門對推行九·五時制的需求越來越強烈。九·五時制規定工作時間為上午9∶00至下午5∶00,與八·六時制相比,可以在早晚各多出一個小時時間供勞動者自由支配,具有集中工作、集中休息的特點,有助于勞動者提高工作效率、豐富業余生活。 孫家元、吳雯:《蘇州“朝九晚五”帶來新變化:機關辦事效率提高》,《新華日報》,2013年6月11日。

選擇九·五時制還是八·六時制顯然是一個公共政策問題,勞動者應是該公共政策制定過程中的重要參與者和實踐主體,決策結果應該代表勞動者對工時制度理智協商的一致偏好。然而,長期以來,多數城市采用政府-專家的二元主體模式選擇城市工時制,過度追求決策效率,忽視了普通勞動者決策參與的重要性。盡管客觀上這與勞動者通常基于某一或某些片面的因素而偏好某種工時制度,且不能清晰、明確地表述自身的真實意愿和需求等因素有關,但是工時制的現有決策模式仍然因為勞動者的公共決策參與度低,決策結果與公共期望存在差異而廣受詬病。因此,探究勞動者對工時制度偏好的內在機理,對于準確獲取勞動者的真實偏好,提高工時制度決策的公共參與度,提升城市公共治理的成效,具有重要價值。

本文在當下社會輿論普遍關注互聯網企業“996工作制”的背景下,立足于現代城市勞動者這一主體,運用多元有序Probit模型定量分析調查數據,研究勞動者對工作時間制度的偏好,探究現代城市工時制選擇的微觀機理,進而為城市工作時間制度改革提供決策參考。

二、文獻綜述和理論假設

與工時制相關的文獻可分為兩類:一類是對工時制演變脈絡的梳理和探索, 熊斌:《世界工時的演變趨勢和我國工作時間制度的發展方向》,《重慶工業管理學院學報》,1995年第3期,第68頁。孟續鐸、楊河清:《工作時間的演變模型及當代特征》,《經濟與管理研究》,2012年第12期,第85頁。另一類是研究工時制變革的經濟效率和社會價值影響。 Kattenbach R,Demerouti E,Nachreiner F,“Flexible Working Times: Effects on Employees Exhaustion, Work-Nonwork Conflict and Job Performance”,Career Development International, vol.15, no.3(2010.06),pp.279-295. 張升飛:《員工工作時間對工作滿意、組織承諾和離職傾向的影響研究》,《中南民族大學學報(人文社會科學版)》,2011年第4期,第85頁。尚未發現有文獻從勞動者的微觀特征和需求出發研究其對某一特定工時制的偏好和選擇機理。盡管如此,仍然可以通過梳理城市經濟學、經濟地理學、心理學等學科的相關文獻,發現勞動者通常會從家庭照料需求、職住狀況與通勤效率、工作時長、行為偏好等四個方面衡量某一特定工時制下自身的成本與收益。

(一)照料需求

勞動者一個工作日的時間可以分為工作時間(必要勞動時間與剩余勞動時間之和)和休閑時間兩部分,顯然,這兩部分是相互替代的。 Townsend K, Lingard H, Bradley L,“Working Time Alterations within the Australian Construction Industry”,Personnel Review,vol.40, no.1(2011.2),pp.70-86. 金家飛、劉崇瑞、李文勇:《工作時間與工作家庭沖突:基于性別差異的研究》,《科研管理》,2014年8月,第44頁。在休閑時間里,勞動者除了一般的娛樂消費、體力恢復和勞動技能學習之外,還需要陪伴和照料家庭其他成員。 郝曉寧、薄濤、劉建春:《北京市失能老人照料現狀及需求影響因素研究》,《中國衛生經濟》,2015年第8期,第59頁。把勞動者由于撫養小孩或贍養老人等原因而對時間自主性產生的需求稱為照料需求。 ?Taniguchi M, Fujimoto T,“Preferences for Working Hours over Life Course among Japanese Manufacturing Workers”,Career Development International, vol.11, no.1(2006.04),p.204. 一般認為,靈活的工作時間制度可以滿足勞動者的照料需求,從而提升勞動者休閑時間的效用。 Kattenbach R,Demerouti E,Nachreiner F,“Flexible Working Times: Effects on Employees Exhaustion, Work-Nonwork Conflict and Job Performance”,Career Development International, vol.15, no.3(2010.06),pp.279-295.在照料老人方面,家庭照料仍然是照料老年人的主要途徑,照料失能老人會花費家庭成員大量時間,照料者的力不從心往往會降低老年人生活的滿足感,從而可能引發家庭矛盾。 王磊:《人口老齡化社會中的代際居住模式——來自2007年和2010年江蘇調查的發現》,《人口研究》,2013年第4期,第103頁。蘇群、彭斌霞:《我國失能老人的長期照料需求與供給分析》,《社會保障研究》,2014年第5期,第17頁。黃匡時:《中國高齡老人日常生活照料需求滿足狀況及其影響因素研究》,《中國人口·資源與環境》,2014年第S3期,第331頁。在兒童照料方面,父母(特別是母親)對兒童照料時間的增加有助于提升兒童的健康狀況。 劉靖、董曉媛:《母親勞動供給、兒童照料與兒童健康:來自中國農村的證據》,《世界經濟文匯》,2011年第4期,第55頁。因此,勞動者在現有工作時間制度下若不能兼顧兒童的照料需求和工作任務,他們將有更大的動機支持相對靈活的工作時間制度安排。

(二)職住狀況與通勤效率

隨著土地市場化和住宅商品化改革的推進,城市規模的迅速擴張以及城市功能區空間整合力度的加大,勞動者職住分離和其他“城市病”現象越來越普遍,導致通勤時間增加、通勤成本迅速上升,影響工作效率和生活質量。 賴德勝:《2014中國勞動力市場發展報告:邁向高收入國家進程中的工作時間》,北京:北京師范大學出版社,2014年,第93頁。鄭思齊等構建了基于個體因素的通勤時間影響因素模型,發現每日工作時長顯著影響通勤時間和通勤成本。 鄭思齊、曹洋:《居住與就業空間關系的決定機理和影響因素——對北京市通勤時間和通勤流量的實證研究》,《城市發展研究》,2009年第6期,第29頁。通勤時間的增加使勞動者不得不對出行交通工具進行調整和優化,越來越多的勞動者選擇私家車出行。韓會然等針對北京都市區居民的問卷調查數據建立居民通勤效率評價模型,分析發現私家車出行效率要高于公共交通,佐證了選擇私家車出行的合理性。 韓會然、楊成鳳、宋金平:《公共交通與私家車出行的通勤效率差異及影響因素——以北京都市區為例》,《地理研究》,2017年第2期,第253頁。但是,日趨增長的私家車保有量無疑加劇了交通擁堵,由此造成的時間延誤成本對勞動者的出行抉擇有重要的影響。 邵丹娜、劉學敏:《杭州市城區交通錯峰限行措施效果分析》,《城市問題》,2014年第11期,第86頁。因此,將通勤距離、通勤時間、交通工具選擇、擁堵感受等通勤效率因素作為可能影響勞動者選擇工時制的重要因素,并認為通勤效率越低勞動者越傾向于選擇九·五時制。

(三)工作時長

隨著中國社會由中低收入發展階段向中高收入發展階段邁進,勞動者工作時長呈現出不斷增加的趨勢,甚至有學者認為勞動者的勞動時間已達到了歷史最高值。 孟續鐸、楊河清:《工作時間的演變模型及當代特征》,《經濟與管理研究》,2012年第12期,第85頁。由于工作時間變長導致的“過勞死”等危害勞動者身心健康的問題和現象有增加的趨勢,不利于社會和經濟長遠發展。 劉靖、董曉媛:《母親勞動供給、兒童照料與兒童健康:來自中國農村的證據》,《世界經濟文匯》,2011年第4期,第55頁。對于勞動者而言,過度工作會影響其工作和生活的和諧度。 石丹淅、賴柳華:《新生代農民工的工作時間及其影響因素》,《經濟問題研究》,2014年第7期,第103頁。當員工自我心理狀態下的期望工作時間與實際工作時間產生偏差時,員工將很難獲得工作滿足感。 張升飛:《員工工作時間對工作滿意、組織承諾和離職傾向的影響研究》,《中南民族大學學報(人文社會科學版)》,2011年第4期,第85頁。國外研究顯示:過度加班、超時工作可能導致家庭生活遭遇破壞、睡眠障礙、工作場所的健康與安全風險增加,還有可能造成心理和精神問題。 Netemeyer R G, Boles J S, Mcmurrian R,“Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales”,Journal of Applied Psychology,vol.81, no.4(1996.08), pp.400-410. Spurgeon A ,Harrington J M,Cooper C L,“Health and Safety Problems Associated with Long Working Hours: a Review of the Current Position”,Occupational and Environmental Medicine,vol.54, no.6(1997.06),pp.367-375. 如上所述,工作時長也是影響勞動者對工時制度選擇的一個重要的潛在因素。

(四)行為偏好

工時制度規定了勞動者參與工作的時段。 王林平、高云涌:《作為主體的勞動時間——〈資本論〉及其手稿時間觀的存在論闡釋》,《社會科學輯刊》,2014年第3期,第11頁。個人通常從自身的習慣或行為偏好出發選擇工作時間制度,這些習慣通常包括午休習慣、晨練習慣、早餐需求、中午時間的利用等。選擇與自身生活習慣相互適應和匹配的工時制度,意味著個人將不需要被動地進行適應性調整。盡管人們并無一致的行為偏好或習慣,但是隨著時代和社會的進步,人們的行為偏好正在經歷不斷的演化,有些行為偏好可能被強化了,而有些則變得不那么重要了,甚至消失了。本文考慮午休習慣、晨練習慣、早餐需求、中午時間的利用等習慣對于工作時間制度的影響。

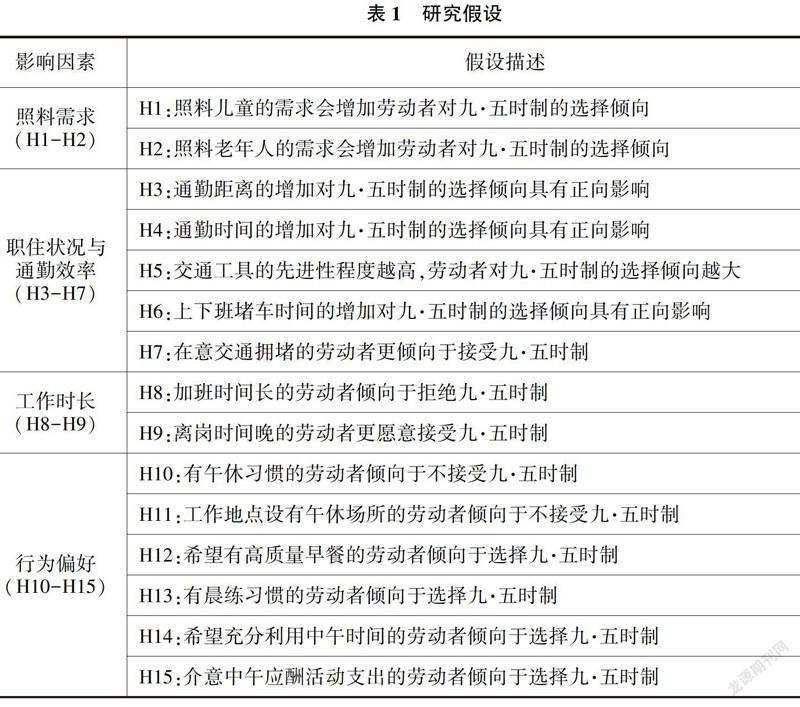

根據以上分析,提出如下假設,見表1。

三、研究設計

(一)問卷設計

經過問卷初步設計、訪談調查和預調查三個階段的調整和修改,最終形成了包括兩個組成部分共計19個問題的調查問卷。第一部分為被調查者的基本信息,如年齡、性別、崗位性質等(問題1至3);第二部分包括照料需求、職住狀況與通勤狀況、工作時長、行為偏好等四方面(問題4至19),問題形式為單項選擇。

問題4至5側重于了解勞動者的家庭成員構成情況以及相應的照料需求,問題6至10用于獲取勞動者的通勤效率以及對交通擁堵的看法和感受等信息,問題11至12旨在掌握勞動者當前的加班狀況,問題13至18用于收集勞動者的個人習慣和特定偏好信息,問題19用于調查勞動者對于九·五時制的主觀態度及其接受程度。

(二)樣本選擇

任何城市都不會也不可能在所有行業或部門實行完全統一的工時制度。實踐證明制造業、建筑業、批發零售業等行業并不具備全面實行九·五時制的條件,而金融、信息技術、事業單位等服務性行業,其工作強度相對較輕,更適合推行九·五時制。本文研究設計的初衷是在具備條件的行業或部門中考察勞動者對九·五時制的偏好,因此問卷調查的對象主要是金融、信息技術、黨政機關、事業單位和其他公共服務組織等具備推行九·五時制的行業或部門的勞動者。調查區域選擇太原市,理由有兩點:第一是太原作為山西省省會城市具有較強的代表性,第二是數據獲取的方便性和可得性。

(三)問卷發放與回收

本次問卷調查采用隨機抽樣與整群抽樣相結合的方式,隨機抽樣的被調查者主要是在太原市某黨校進行培訓的學員,這些學員來自該市各個黨政機關和事業單位,代表性較強;整群抽樣主要針對在城區辦公的部分金融服務企業、公共服務組織、信息技術企業的員工。共計發放問卷1560份,回收問卷1438份。為確保數據質量,首先去除缺項較多的問卷,然后依據題項之間的邏輯關系,剔除存在明顯邏輯錯誤的問卷,最終得到有效問卷1305份,有效問卷回收率為83.7%。其中,通過整群抽樣得到的有效問卷538份,占有效樣本的41.2%;通過隨機抽樣得到有效問卷767份,占有效樣本的58.8%。按照抽樣方式不同將所發放的問卷分為兩組,對兩組問卷中“是否贊成實行朝九晚五”這一問題的調查數據進行獨立樣本T檢驗,檢驗結果顯示二組數據并無顯著差異,從而可以排除因抽樣方式不同對數據產生的影響。

(四)信度分析

為保證問卷資料的可靠性,需要進行信度分析。鑒于采用多元計分式意見問卷,利用Cronbach α系數法進行信度檢驗。經計算,問卷的信度為0.699,取值較高,表明問卷比較可靠。分別計算各因素的信度,得到照料需求、職住狀況與通勤效率、工作時長、行為偏好的信度依次為0.244、0.658、0.751、0.212。其中,職住狀況與通勤效率、工作時長的信度較高,這與二者各自的題項所考察的內容相關程度較高有關;照料需求、行為偏好的信度較低,主要與相關題項分別考察了被調查者的多個并列屬性有關。就行為偏好因素而言,分別考察了勞動者在早晨和中午的具體且不同的5個行為偏好,如果只對關于早晨行為偏好的兩個題項進行信度檢驗,那么將得到更高的信度值。再來看照料需求,通常勞動者在兒童照料需求較高的時期,對老人的照料需求并不高,所以勞動者對于老人和兒童的照料需求存在差異。因此,同一因素內部不同題項考察內容的差異性是造成該因素信度較低的主要原因。

四、模型、變量和實證分析

(一)模型

為了研究城市勞動者選擇九·五時制的影響因素,將“城市勞動者對九·五時制的贊成程度”作為因變量,不難發現該變量為離散有序變量,所以選用適合研究此類變量的多元有序Probit模型。將勞動者對九·五時制的態度與其影響因素之間的關系表示為如下的線性形式:

Y*i=βx′i+εi(1)

其中,變量Y*i表示勞動者對九·五時制的態度,是不可直接觀測的潛變量,x′i表示影響勞動者選擇九·五時制的因素,包括解釋變量和控制變量,β為系數,εi為隨機誤差項,服從標準正態分布,i= 1,2,……,n。

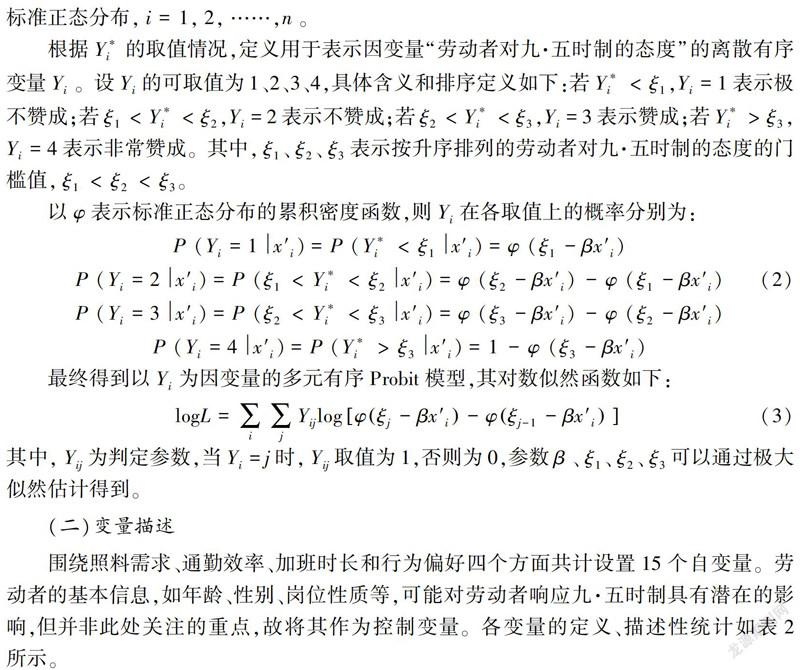

根據Y*i的取值情況,定義用于表示因變量“勞動者對九·五時制的態度”的離散有序變量Yi。設Yi的可取值為1、2、3、4,具體含義和排序定義如下:若Y*i<ξ1,Yi=1表示極不贊成;若 ξ1<Y*i<ξ2,Yi=2表示不贊成;若 ξ2<Y*i<ξ3,Yi=3表示贊成;若Y*i>ξ3,Yi=4表示非常贊成。其中,ξ1、ξ2、ξ3表示按升序排列的勞動者對九·五時制的態度的門檻值,ξ1<ξ2<ξ3。

以φ表示標準正態分布的累積密度函數,則Yi在各取值上的概率分別為:

其中,Yij為判定參數,當Yi=j時,Yij取值為1,否則為0,參數β、ξ1、ξ2、ξ3可以通過極大似然估計得到。

(二)變量描述

圍繞照料需求、通勤效率、加班時長和行為偏好四個方面共計設置15個自變量。勞動者的基本信息,如年齡、性別、崗位性質等,可能對勞動者響應九·五時制具有潛在的影響,但并非此處關注的重點,故將其作為控制變量。各變量的定義、描述性統計如表2所示。

(三)實證分析

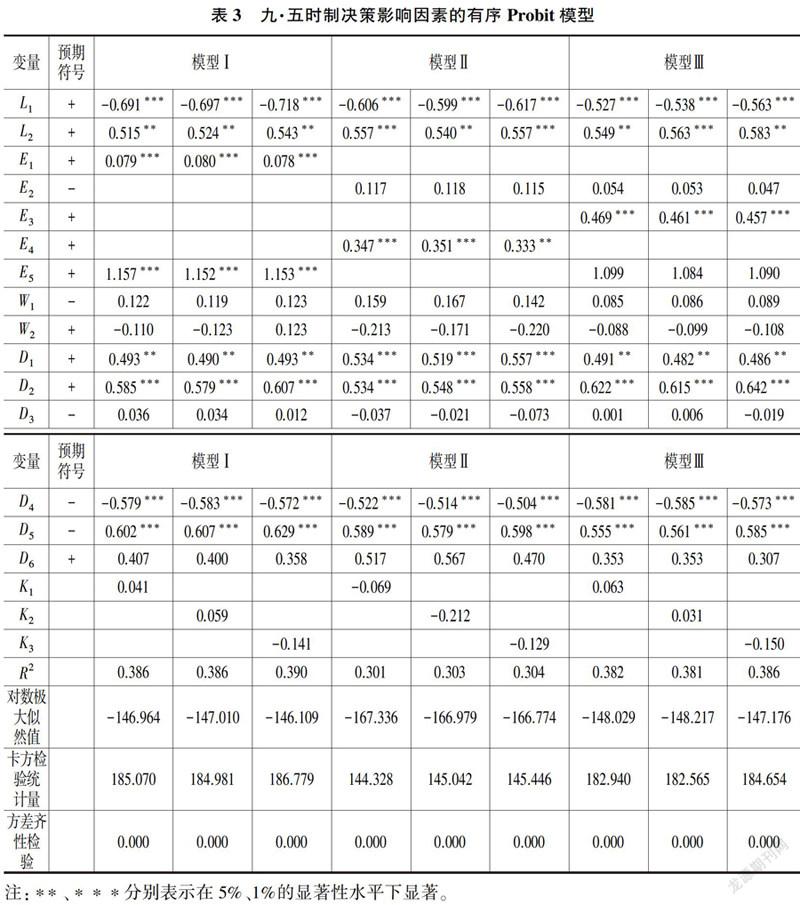

為避免模型中可能存在的多重共線問題,需要對上述自變量和控制變量進行相關性分析。采用Spearman相關系數來計算連續變量(E1)與其他離散變量之間的相關性,而離散有序變量之間相關性的計算需要利用Kendalls tau-b等級相關系數,并進行顯著性檢驗。計算結果表明(由于變量數量較多,方便起見,這里僅給出對于實證分析有重要影響的相關性分析結果):通勤效率各變量之間普遍顯著相關,其他變量之間的相關系數相對較低,均不超過0.4。其中,E1和E2的相關系數為0.521,E1和E3的相關系數為0.746,E1與E4的相關系數為0.468,E3與E4的相關系數為0.446,E4與E5的相關系數為0.412。這不難理解,因為通勤距離(E1)直接影響勞動者的交通方式(E2)選擇和通勤時間(E3),而上下班是否堵車(E4)也會對通勤時間(E3)和勞動者對堵車的介意程度(E5)產生重要影響。因此,不宜將通勤效率各變量全部納入模型,需要分別建立模型以考察各自變量對因變量的影響。這里將E1和E5,E2和E4,E2、E3和E5三組不相關變量分別納入模型,得到模型Ⅰ、模型Ⅱ和模型Ⅲ,并對三個模型分別進行回歸分析,結果如表3所示。

從表3可以看出,三個模型均通過顯著性檢驗。照料需求(L1、L2),通勤效率中的E1、E3、E4、E5,行為偏好中的D1、D2、D4、D5,對九·五時制的選擇傾向具有顯著影響。

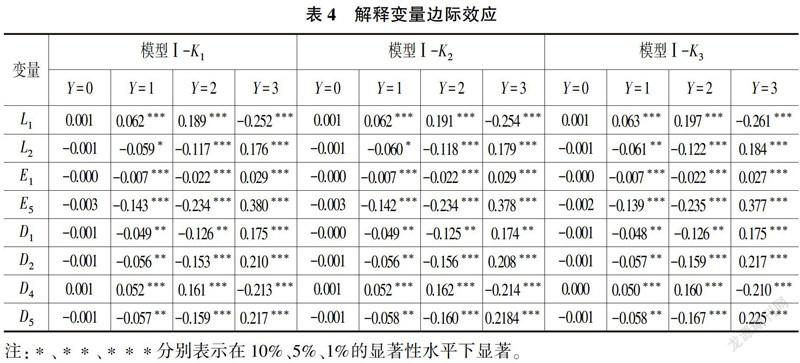

對于多元有序Probit模型而言,β的大小并不代表各影響因素的邊際效應。因此,不能直接根據β的估計結果進行比較,而應該進一步估計x′i的不同取值對Yi的邊際效應。這里選取表3中R2取值較大的模型Ⅰ,對解釋變量的邊際效應進行估計和分析,結果見表4。

根據多元有序Probit模型的邊際效應分析過程可知,因變量取不同值時所對應的自變量邊際效應應該存在差異,而且邊際效應的正負符號也有可能不一致,特別是在因變量取值截然相反時。由表4可知,邊際效應的絕對值在Y=2和Y=3時較大,說明自變量對“贊成九·五時制”和“非常贊成九·五時制”的影響更大;邊際效應的絕對值在Y=3時最大,意味著自變量對“非常贊成九·五時制” 的影響最大。因此,與Y=3所對應的自變量邊際效應可以代表自變量對九·五時制贊成程度的影響。以下主要分析與Y=3所對應的自變量邊際效應。

照料兒童的需求(L1)與勞動者對九·五時制的態度顯著負相關,H1未能得到支持。照料老人的需求(L2)與勞動者對九·五時制的態度顯著正相關,即照料父母和其他長輩的需求會增加勞動者對九·五時制的支持程度,H2得到支持。可見,兩種不同的照料需求對九·五時制的選擇傾向有不同的影響,這可能與九·五時制無法滿足中午時間對放學兒童的照料需求有關。

通勤距離(E1)和對交通擁堵程度的態度(E5)均與勞動者對九·五時制的態度顯著正相關,即增加通勤距離會提高勞動者對九·五時制的支持程度,在意交通擁堵的勞動者將更傾向于選擇九·五時制,因此H3和H7得到支持。

對高質量早餐的需求(D1)、晨練習慣(D2)和對中午時間的利用情況(D5)均與勞動者對九·五時制的態度顯著正相關,即有高質量早餐需求、有晨練習慣、希望充分利用中午時間的勞動者,更傾向于支持九·五時制,因此接受H12、H13、H14。午休時間(D4)與勞動者對九·五時制的態度顯著負相關,即有午休習慣的勞動者更傾向于不選擇九·五時制,支持H10。

每周加班時間(W1)、離崗時間(W2)、單位是否有午休地點(D3)、是否介意中午應酬支出(D6)這四個變量與勞動者對九·五時制的態度之間的關系不顯著,因此,與預期不一致,H8、H9、H11、H15均未能得到支持。可能的原因有兩點:第一,相對于八·六時制,九·五時制并不能減少勞動者的工作時長(同為8小時工作制),反而因為沒有午休時間而提高了勞動者的工作強度或者降低了勞動者的工作效率;第二,工作時長、工作地點、是否有午休場所并不是由勞動者自己的意愿決定的,而是受諸多因素影響,比如工作單位本身所屬的行業類型、崗位性質、工作需要等。

(四)調節作用檢驗

由于年齡、性別、崗位類型三個變量可能作為調節變量影響前文所討論的自變量與因變量之間的關系,所以此處在模型Ⅰ中增加交叉項檢驗。具體檢驗模型如下:

Y*h=λh+δ0Kh+∑8m=1δmQm+∑8m=1θmKhQm+εh(4)

其中,h的可取值為1、2、3,K1、K2、K3分別代表年齡、性別和崗位類型三個調節變量,λh和εh分別表示截距項和和隨機項,(Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8)=(L1,L2,E1,E5,D1,D2,D4,D5),∑8m=1θiKhQi為交叉項,δ0、δm和θm(m=1,2……,8)分別為單個變量和交叉項的系數。表5為對年齡、性別、崗位類型三個變量調節效應的檢驗結果。從表5中可以看到,年齡、性別、崗位類型三個調節變量加入以后,模型的R2有所增加(增加值分別為0.010、0.013、0.021),模型擬合效果稍有改善,但是所有模型均未通過顯著性檢驗。另外,逐一考察各交互項的P值,發現交互項均未通過顯著性檢驗。因此,調節效應不能得到支持,實證和邊際效應的結果可信。

五、結論與建議

在當下社會輿論熱議“996工作制”的背景下,本文運用多元有序Probit模型,從勞動者的視角分析了照料需求、職住狀況與通勤效率、工作時長和行為偏好四個方面的微觀因素與勞動者對九·五時制的態度之間的關系。希望通過對于工時制度偏好內在機理的探究,得出有益于提升城市公共治理成效的有效結論和政策建議。

(一)研究結論

第一,照料需求對城市勞動者選擇九·五時制的傾向有顯著影響,但不同群體的照料需求產生的影響存在差異。因為九·五時制無法滿足勞動者中午照料放學兒童的需求,所以照料兒童的需求與勞動者對九·五時制的選擇傾向之間顯著負向相關;而照料老人的需求與勞動者對九·五時制的選擇傾向之間顯著正向相關,與預期結果一致。

第二,通勤效率因素對城市勞動者選擇九·五時制的傾向具有顯著影響。通勤成本(包含通勤距離、通勤時間)與勞動者對九·五時制的選擇傾向之間顯著正向相關,對交通擁堵的在意程度和交通擁堵程度的提高也會提升勞動者對九·五時制的偏好程度。

第三,工作時長與勞動者對九·五時制的選擇傾向之間沒有顯著相關關系。

第四,部分行為偏好因素影響勞動者對九·五時制的選擇傾向。晨練、早餐等健康需求對九·五時制的選擇傾向具有顯著正向影響。有午休習慣的勞動者更傾向于不選擇九·五時制,但是希望中午時間可以得到充分利用的勞動者更傾向于選擇九·五時制。

(二)政策建議

第一,對于實行八·六時制的城市,應該從八·六時制的主要弊端入手,為城市勞動者提供必要的公共保障服務。八·六時制的主要弊端是通勤成本高、早餐時間短等。若計劃長期維持八·六時制,城市管理者應加強交通疏導和保障道路暢通,加強城市立體交通建設,提升公共交通的運力和速度,降低勞動者通勤成本。同時,相關部門應該建立政府鼓勵和市場導向的早餐餐飲業發展體系,加強對早餐供應主體的監督,提升早餐供應質量,滿足勞動者對高質量早餐的需要。針對近年來城市公園建設呈現大型化、區域化的特征,小型社區公園建設存在明顯短板,應合理布局城市公園,適度增加鄰里公園、社區公園的分布密度,加大社區健身場地和設施建設力度,為勞動者晨練提供保障。此外,城市還應該培育和發展現代養老產業,規范家政服務行業標準和收費標準,降低勞動者照料老人的成本。

第二,對于正處于由八·六時制向九·五時制轉換以及已經實行九·五時制的城市,應該全面優化公共服務體系,提高九·五時制的接受程度。由于勞動者照料兒童和午休的需求會對九·五時制的接受程度產生顯著負向影響,所以城市管理者宜重點滿足勞動者照料兒童和午休的需求。從照料兒童的角度來講,相關部門應該規范兒童托管和輔導市場,提高該類機構的準入門檻和從業資格審查,制定細致的、實操性強的行業標準,加強監管,探索在城市小學增加午間托管職能,并加強餐飲、住宿等行業的標準化管理,以滿足勞動者午間對兒童的照料需求。從午休的角度講,當從八·六時制改為九·五時制以后,將在早晚各多出一個小時的自由支配時間,勞動者可以通過調整自身的作息時間而得到充分休息。企業或機關應該積極探索午休需求的解決方案,比如,將午間空置的空間加以改造,供員工午間小憩。

勞動者對工時制度的選擇是一個復雜的決策過程,其影響因素可能還包括收入水平、社會地位、由攀比心理所導致的羊群效應等,在相關數據滿足研究需要的前提條件下,可以進一步探討上述因素的影響。

〔責任編輯:來向紅〕