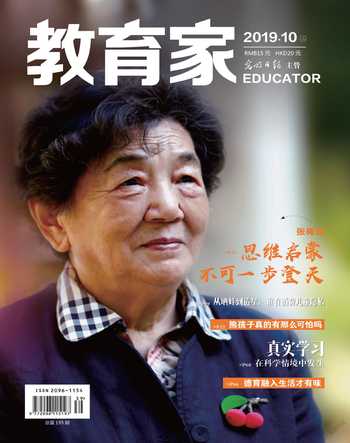

周賢怡:和孩子們在一起最快樂

張一鳴

有一種愛,病魔纏身卻心系孩子;有一份責任,值得用疼痛的生命去堅守。在貴州省黔南州惠水縣,周賢怡21年如一日,把自己全部的精力奉獻給了幼兒教育事業。從條件簡陋的鄉鎮幼兒園,到設施完備的“4點半學校”,都留下了她的足跡。經歷過生命中的起伏跌宕,她依然堅守在一線工作崗位上,只因和孩子們在一起,能讓她感到無比快樂。

初出茅廬? 勇挑重擔

1998年,18歲的周賢怡剛剛走出貴州省都勻民族師范學校的校門,滿心歡喜的她沒有想到,迎接自己的是一個巨大的挑戰。彼時,她被分配到距離黔南州惠水縣30公里的擺金鎮幼兒園工作。艱苦的環境、簡陋的校舍與周賢怡想象中的教學場景大相徑庭。“校舍是一個小小的院子,孩子們和小學生一樣走讀,幼兒園沒有就餐的條件。”

“要盡可能給農村孩子創造和縣城孩子一樣的教學資源!”懷揣這個心愿,周賢怡向上級匯報,千方百計地想要解決孩子的困難。對于她的做法,部分家長并不理解,“覺得建食堂很麻煩,投入這么多人力物力不值得”。周賢怡沒有動搖,她向家長們描述了幼兒園未來的發展,一一解答疑惑。她堅信,這樣對孩子的成長是有幫助的。

不久后,擺金鎮輔導站的負責人采納了她的建議。周賢怡找木工來加工睡床,和老師們采購廚房的烹飪設備。人手不夠,她就和另一個老師幫忙,配合廚師一起做早餐。“我們原來都是父母的掌上明珠,誰都沒做過這些事情,就是一心想給孩子們創造更好的條件,于是一起干。”憑著大家的熱情和執著,幼兒園逐步走上正軌。看著孩子們在幼兒園開心地就餐、舒適地午睡,家長們理解了她的良苦用心。

那時,黔南州惠水縣學前教育的發展還處在初級階段,擺金鎮幼兒園是一個少數民族地區幼兒園,“園里大部分都是苗族子女,有的連漢語都聽不懂,教學非常吃力”。孩子們聽不懂漢語,周賢怡就運用各種手勢、肢體語言,嘗試與孩子們建立信任;可到了比較復雜、細膩的教學環節就難以滿足需要了,周賢怡下定決心學習當地方言。“看我們對孩子那么好,有些家長就過來幫忙,我跟他們學了不少方言,對當地的風土人情也更加了解。”短短兩年,周賢怡不僅掌握了常用的苗語,還教會了孩子們說普通話。

面對病魔?; 堅守初心

正當周賢怡的教學事業步入快車道時,一切險些戛然而止。2011年,周賢怡的脖子右側長了一個腫塊,由于工作繁忙,她始終沒有去檢查。直到12月的一天,周賢怡在照鏡子時才意識到事情的嚴重性:“脖子上的包更大了,摸一下就非常疼。”在親朋的再三勸說下,周賢怡到醫院檢查,診斷結果為“雙側甲狀腺腫瘤”。這無異于晴天霹靂。“我的夢想剛剛起步,還有這么多的孩子需要我。”那段時間,周賢怡經歷了人生中最煎熬的時刻。

接受現實后,周賢怡坦然面對手術治療。手術后的第三天,她蘇醒了。“當時第一個念頭就是回到工作崗位,我告訴自己,要是在里面就這么養著、躺著,就泄氣了。我想跟孩子們在一起,只有這樣才能看到希望。”

大病中的周賢怡認為,最佳的調養場所在幼兒園,最好的調養方式是和同事們共同探索、并肩前行,最大的動力是孩子們天真無邪的笑臉。在手術僅僅兩個月之后,周賢怡重新回到了工作崗位。工作中,她依然如故,不辭辛苦。但痛苦并未消失。2012年6月底,醫生告知她第一次手術并未全部切除癌變的組織,剩下的癌細胞可能已經轉移。擺在周賢怡面前的選擇有兩個:做手術或者放療。醫生告訴她,手術可能會有后遺癥,以后都無法說話。“作為一名教師,如果說不了話,我怎么跟孩子在一起,去經營自己熱愛的事業呢?”于是,周賢怡拒絕了手術,選擇了更為痛苦的放療。

“那種感覺非常痛苦,全身每一節骨頭、每一寸肌膚,包括說話時嘴唇都會痛,同事和朋友看到我就會淚流不止。”放療期間,周賢怡整個人都是水腫的。靠著頑強的毅力,她挺過了難關,再次回到工作崗位上,令身邊的人肅然起敬。

2014年9月9日,在第三十個教師節暨全國教育系統先進集體和先進個人表彰大會上,周賢怡被授予了“全國模范教師”的稱號。她表示,“獲得這樣的榮譽,欣喜若狂的同時,我感覺使命更重了。”

創新辦園? 彎道超車

考慮到周賢怡的身體狀況,一度,惠水縣教育部門讓她離開教學一線,前往當地教育局擔任學前教育教研員。“在教育局的工作環境非常好,但是我看到農村學前教育發展之勢如此迅猛,師資又如此薄弱,非常擔憂,想通過個人微薄的力量,幫助農村青年幼兒教師成長。”周賢怡主動請纓,重回一線。在貴州省學前教育集團化辦園管理的背景下,周賢怡承擔了惠水縣第四幼教管理集團好花紅幼兒園、大壩幼兒園等12所農村幼兒園的幫扶工作,用龍頭園帶領普通幼兒園一起發展,將先進的辦園模式、教學理念復制到鄉鎮中心園,再復制到山村幼兒園,促進城鄉學前教育均衡發展。

2015年,貴州省惠水縣推進脫貧攻堅工作,這是當時全縣人民的期望。為了讓從偏遠地區搬過來的村民更好地生活,當地政府給他們安排了工作。“問題出現了,他們的孩子無處可去。孩子放學了,家長還沒有下班;還有一部分孩子沒有到上幼兒園的年齡,無人看管。”為了解決這個問題,當地啟動了“移民子女歡樂之家”,也就是“4點半學校”項目的建設。

在這樣的背景下,周賢怡成了“4點半學校”籌建幫扶工作的志愿者。為了讓孩子們享受到優質教育資源,她走進孩子們的家進行溝通,實地走訪了解情況。隨著家訪的深入,入園的孩子越來越多。

“把歡樂之家的門打開,孩子們就會結伴過來。”在周賢怡的帶動下,很多志愿者每天前往“移民子女歡樂之家”義務勞動,他們參與其中,為移民小區內有需要的兒童提供義務看護、課外輔導和生活照料等服務。“‘4點半學校’希望給所有移民子女帶來的是家一樣的溫暖,同時也是一種愛的陪伴。”

短時間內,克服了師資匱乏的困難,“4點半學校”已經跟上了縣城幼兒園的步伐,如今在當地家喻戶曉,成了當地教育的一張名片。“這是在貴州省擴大普惠性幼兒園的背景下取得的,讓我們感到如沐春風。”周賢怡和同事的努力沒有白費,如今惠水縣幼兒園的建設,已經遍地開花。

守護夢想? 帶來希望

從2016年到2018年,周賢怡成立了以自己名字命名的省級勞模創新工作室、學前教育鄉村名師工作室。2019年,不斷挑戰自我的周賢怡成為貴州省名園長的培養對象,這樣的平臺進一步激勵著她不斷提升自我。

“教育不能脫離本質,我們的理念是回歸教育的本真,把教育還給孩子,促進孩子的健康發展。”為了提高自己,周賢怡每天都會進行20分鐘的自我反思,之后再用20分鐘閱讀充電。“要想給別人一杯水,自己就應有一桶水,感覺現在時間都不夠用了,要加倍努力學習,提升專業素養。”

對于教育事業,21年深耕一線,周賢怡無怨無悔;可對于兒子,周賢怡充滿了愧疚。“兒子上過我的幼兒園,在那幾年里,因為太忙了,我接他放學的次數屈指可數。作為老師我自認盡職盡責,但作為母親我覺得自己非常不稱職。”提到這段往事,周賢怡還有些難以釋懷。然而,每年的兒童節,她依舊選擇在幼兒園陪伴孩子,而非守在兒子的身邊。犧牲了小家的團圓,周賢怡守護的,是許許多多孩子的夢想。

現在周賢怡雖然病情穩定,但每天還要吃藥,定期去做治療。為了緩解壓力,周賢怡選擇在假期和朋友們背上背包,帶著帳篷,行走在綠水青山間。她愛美、愛自然、愛生活,積極樂觀地面對人生。周賢怡覺得,如今,學前教育受重視的程度和以往相比大幅提高,作為教師,她也有了更深刻的體悟。她想告訴那些在鄉土執教的同伴,平凡里也有精彩,“我們應該堅守在自己的崗位上,扎實做好最普通的工作,用執著讓農村的孩子飛得更高、走得更遠”。