提高杜48塊邊部薄互層新井吞吐效果研究

摘要:杜48塊屬于薄互層稠油油藏,自2017年實施二次開發以來,近兩年在其邊部共投產新井55口,隨著開發的不斷深入,由于采注比低、汽竄嚴重、出砂等問題制約新井開發效果,通過深入分析論證,針對區塊新井油層發育差、動用程度低、出砂嚴重等問題,優化了新井注汽參數設計、優選新井配套工藝措施,強化新井過程管理,取得了良好的開發效果。

關鍵詞:薄互層;注汽參數;配套工藝;過程管理

1概況

1.1 地質概況

杜48塊構造上位于遼河盆地西部凹陷西斜坡中段,總體構造形態為一個由北西向南東傾斜的單斜構造,開發目的層為下第三系沙河街組四段杜家臺油層,地層傾角7~14°,探明儲量1689×10t,含油面積3.5km,為典型的薄互層狀稠油油藏。油層埋藏深度在852~1334m,油層厚度在30-93.8m之間。杜Ⅰ~Ⅲ組油層有效厚度平均26.8m。儲層孔隙度平均為28%,滲透率平均為918×10μm2。原油物性屬稠油,原油密度(20℃)0.91-0.95g /cm,原油粘度(50℃)3650-5052mPa.s。

1.2 開發歷程

杜48區塊于1987年開始滾動開發,截止2018年12月底,區塊共有油井307口,開井176口,日產液1251t/d,日產油271t/d,綜合含水78.3%,2018年采油9.7×10t,年采水43.5×10t,年注汽61.0×10t,油汽比0.16。累計采油321.6×10t,累計注汽812.7×10t,累計油汽比0.4,采油速度0.58%,采出程度19.1%。平均吞吐周期為9.5,平均地層壓力2.4MPa。2017-2018年投產新井55口,日產液368t/d,日產油82t/d,綜合含水77.7 %,2018年采油 3.46×10t,注汽17.7 ×10t,油汽比為0.20。

2存在的主要問題

杜48邊部近兩年共投產新井55口(其中2017年投產28口、2018年投產27口)。由于所投新井位于油藏邊部,受油層發育、儲層物性、原油粘度等因素影響,整體效果不理想。初期平均單井日產油4.1噸,平均單井日產油2.4噸。特別是2018年投產新井,初期平均單井日產油只有3.1噸,目前只有2.0噸。主要體現在以下四個方面:

2.1注汽壓力高

統計注汽壓力大于16Mpa的新井達25口,占總井數的46%,導致注汽質量難以保證。(表1)

主要體現在以下兩個方面:

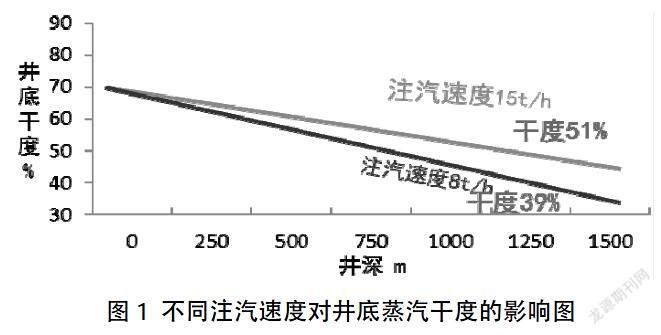

一是81%的井采用小爐子注汽,注汽速度為8t/h,注汽天數高達8.8天,對比正常注汽速度少7t/h,注汽天數增加4.1天,導致熱損失大。(圖1)

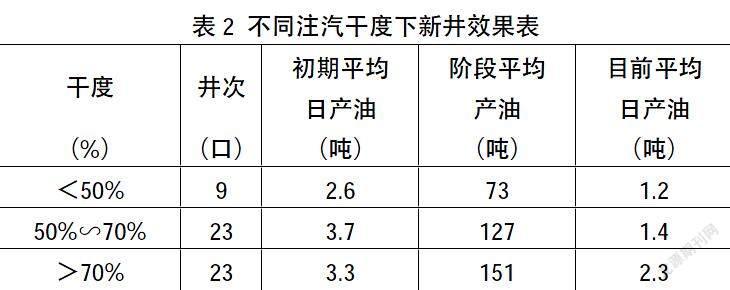

二是井口注汽干度難以保證。一半以上的井注汽干度低于70%。(表2)

2.2燜井時間長

新井平均燜井時間達到19天,其中大于19天的井共23口,占總井數的41%,平均燜井時間達到21天,對比正常燜井時間(7天左右)多14天,導致井筒熱損失大,影響油井效果。如北部的曙1-52-016井油藏條件與鄰井基本類似,但由于燜井時間長達47天,導致初期日產油只有2.5t,與鄰井對比少2.6t。(圖2)

2.3下泵難度大

部分新井下泵時由于壓力高,不得不采用鹽水壓井方式下泵,共實施17口井,初期日產油僅為2.1噸,較未壓井低1.6噸。

2.4部分井出砂嚴重

共有6口新井因出砂嚴重多次檢泵,累計砂卡14井次,平均單井出砂量在1.5方以上;目前因砂卡關井4口、壓防后待下泵1口、控液生產1口。

3開展的主要工作

通過對上述開發矛盾的綜合分析,根據形成的不同機理,采取有針對性的工藝技術措施:采取化學助排及解堵等措施來提高蒸汽波及范圍,降低注汽壓力;采取暫堵、調剖、同注同采措施減少汽竄影響,采取高溫壓裂防砂措施抑制出砂影響。通過優化注采參數及工藝措施提高新井的開發效果。

3.1合理設計注汽參數,確保油層低周期初步動用

新井更靠近邊部以及處于難動用區域,油層發育相對較差。研究發現,油層厚度整體變薄,總厚度分別只有27m,平均單層厚度2.4m,孔隙度只有18.1%、滲透率僅569mD、泥質含量高達13.9%,原油粘度均在6000mPa.s以上,與主體對比均變差。從而導致開采難度大,“注不進、采不出”的矛盾較為突出。同時由于層間差異大,低周期注汽強度過高,會導致油層憋壓嚴重,加劇縱向動用不均,井間汽竄嚴重,進而影響后期開發效果。對此,通過分析和總結,確定了低周期吞吐油層初步動用的思路,即根據油層發育、動用狀況、生產情況設計注汽強度以及遞增幅度,確保疏通近井地帶滲流通道,逐步增大注入蒸汽擴散和加熱面積。

3.1.1對1周期動用較好油井適當加大注汽強度。

如杜92K井1周期采油311t,采注比0.49,2周期注汽強度由1周期的62.2t/m提高到67t/m,增加幅度7.7%,實施后周期采油696t,采注比為0.61。

3.1.2對油層發育差及1周期動用差井適當下調注汽強度。

如曙1-49-17井位于斷塊部署區域邊部,射開油層26.5m/11層,1周期注汽強度67.3t/m,采油259t,2周期設計注汽強度58.3t/d,下降幅度9%,注汽過程中干度75%,目前周期生產271d,日產液7.5t/d,日產液1.5t/d,階段采油680t,生產效果明顯改善。

3.1.3油層發育相對較好但動用差井保持注汽強度不變。

曙1-50-31井射開油層24.4m/14層,1周期注汽強度63.7t/m,采油125t,采注比0.28,油層動用較差。2周期保持注汽強度不增,采油140t,采注比0.26,3周期仍保持注汽強度不增,采油414t,采注比0.77,保證了油層的初步動用。

3.2實施油層預處理、化學助排及解堵措施,提高吞吐效果

邊部新井儲層粘土礦物含量(平均5%左右)大于區塊整體含量,注入水易導致粘土礦物遇水膨脹,堵塞原油滲流通道,而進行油層預處理防膨后,可以提高油井吞吐效果,累計實施6口,均取得了較好效果。

由于新井1周期注汽壓力較高,生產效果較差,從2周期開始實施解堵和化學助排措施,累計實施解堵4 井次,助排18井次。實施解堵后,注汽壓力保持下降趨勢,由1輪的14.4MPa下降到3輪的13.7MPa。

典型井曙1-46-21井2周期實施解堵注汽壓力由1周期的18.3MPa下降到2周期的15.4MPa,周期產油由60t上升到217t,第三周期注汽壓力下降至12.7,周期產油上升至419t。

3.3采取小井組集團注汽、暫堵調剖控制汽竄規模

為了控制汽竄規模,減少汽竄影響,我們在優選注汽參數的同時,主要采用了小井組集團注汽、暫堵調剖以及盡可能合理安排注汽運行計劃等方法,對新井進行汽竄綜合治理。

3.3.1小井組集團注汽

即是將生產層位統一,汽竄頻繁發生、平面上相互臨近的2-4口井組合到一起集中注汽,同時生產。以井組內產量總和達到廢棄產量為標準。由于平面上互相鄰近的一批井同時注汽,熱量集中,有利于油層升溫,促進溫場形成。同時提高區域壓力水平,減少汽竄影響,改善油層動用狀況。共實施3個井組,可對比2個井組,平均單井周期產油提高214t,累計增油800t。

3.3.2暫堵調剖

暫堵調剖就是在注汽前將調剖劑和置替液擠入地層,選擇性進入高滲層,調剖劑遇水膨脹并在油層條件下形成凝膠,從而降低高滲層的滲透率,阻斷汽竄通道,調整吸汽剖面,使蒸汽轉入中低滲透層,起到封堵汽竄層的作用。2018年新井共實施 1井次,注汽壓力略有降低,效果不明顯。

3.4加強對不正常井研究及處理速度

曙1-48-19井在吞吐1周期連續因出砂井卡,通過及時實施人工井壁防砂治理,周期產油由1周期的82t,上升至310t,3周期已生產288d,階段產油966t,目前日產油2.2t/d,有效改善了生產效果。

3.5從生產管理入手,提高新井低周期吞吐效果

在特別加強夜間注汽質量監督,重點作業工序質檢必須到位,確保注汽、作業質量的基礎上,主要從以下三個方面加強生產管理:一是自制并逐步改進油嘴放噴流程,確保連續平穩放噴;二是新井全部采用注采一體管柱,且下泵采用熱采井口完井,并建議作業隊使用3寸大頭減少倒井口工序,降低下泵作業難度,加快施工速度;三是在加強作業下泵管理及入井流體研究,杜絕采用冷水或鹽水洗壓井,避免油層污染。2018年區塊新井投產一次成功率為100%,有效提高了新井低周期吞吐效果。

4實施效果

2018年,杜48新井共完成產量3.46萬噸,注汽17.7萬噸,油汽比0.2,對比年初測算,多生產原油0.21萬噸,節余注汽量1.58萬噸,油汽比提高0.1,達到預期目標。同時,油井開發效果明顯改善,為下步開發奠定了基礎。

5結論和認識

5.1 杜48塊通過優化注汽強度設計、優選配套工藝措施、加強生產過程管理,新井取得較好吞吐效果。

5.2 新井低周期實施選配注對改善縱向動用程度具有一定作用,同時進一步提高油井吞吐油汽比。

5.3 目前成功摸索出的注、燜、放、下、采等生產管理辦法,對區塊下部新井開發具有較強的指導意義和應用前景。

參考文獻:

[1] 張厚福.石油地質學[M].北京:石油工業出版社,1989.

[2] 劉慧卿.蒸汽吞吐井合理燜井時間的理論依據[J].石油鉆采工藝,2004,2(4)

作者簡介:

柴標(1988-),男,漢族,本科,中級工程師,2012年畢業于長江大學石油工程專業,現從事油田開發研究工作。