淺析教育存在的問題及模型建立

張宏光

摘要:過度教育這個問題,在此之前就有,只是那時我國的研究生數量還處于較低水平,這一現象并沒有引起人們的注意。然而,隨著在讀研究生人數的膨脹,過度教育這一問題逐漸進入了人們的視野。對于過度教育的界定,約翰.羅布斯特(John Robest)認為,過度教育就是一個人所接受的教育超過了他的職業需求。曲恒昌教授結合中國的實際狀況,指出過度教育具體表現為受教育人口的技能未得到充分利用,或學非所用、高才低用。現階段我國的過度教育變現為結構性的過度,具體表現為熱門專業的供給人數大于實際的需求,而一些較為基礎的學科則出現供給不足。

1模型基本假設

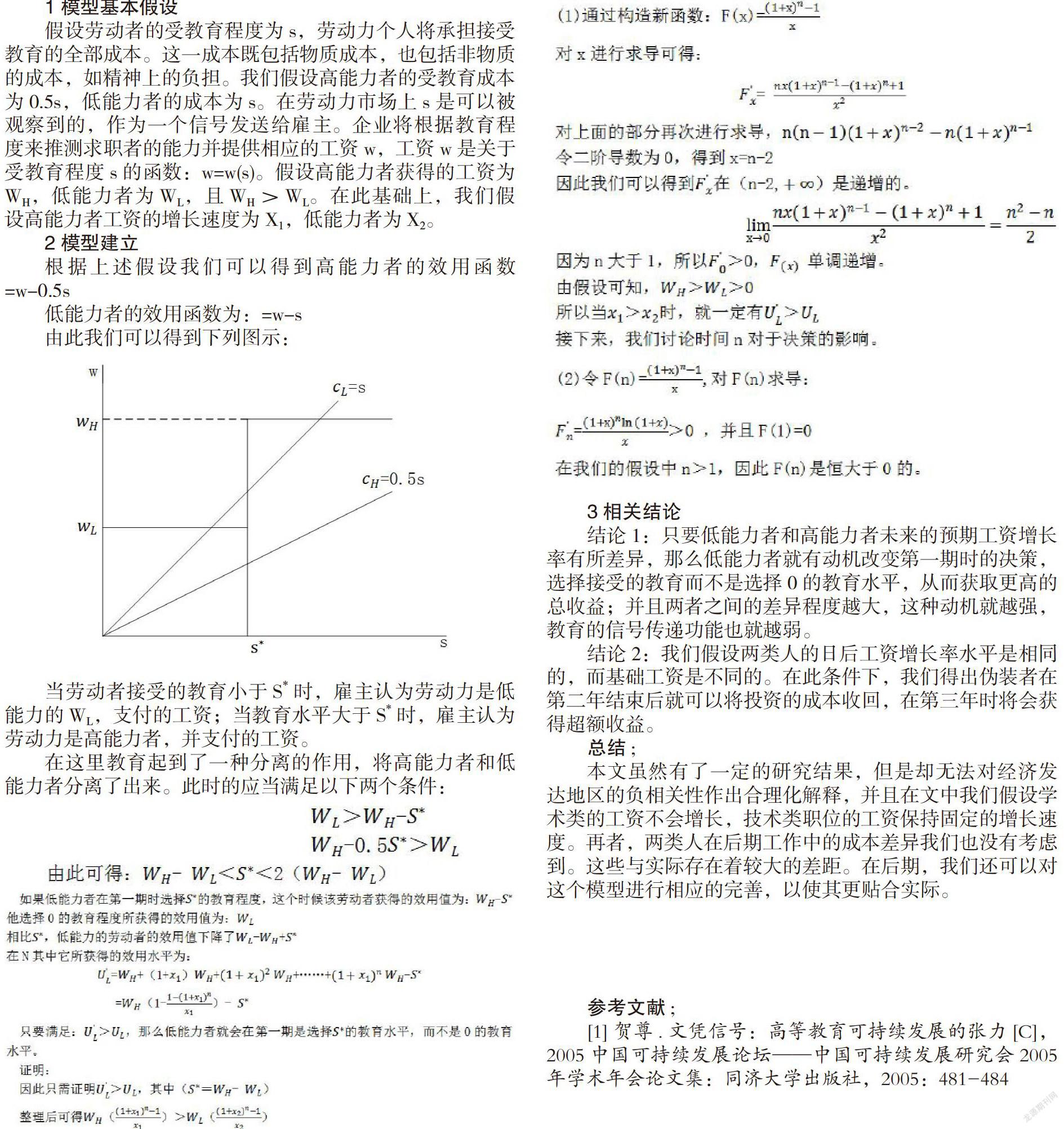

假設勞動者的受教育程度為s,勞動力個人將承擔接受教育的全部成本。這一成本既包括物質成本,也包括非物質的成本,如精神上的負擔。我們假設高能力者的受教育成本為0.5s,低能力者的成本為s。在勞動力市場上s是可以被觀察到的,作為一個信號發送給雇主。企業將根據教育程度來推測求職者的能力并提供相應的工資w,工資w是關于受教育程度s的函數:w=w(s)。假設高能力者獲得的工資為WH,低能力者為WL,且WH>WL。在此基礎上,我們假設高能力者工資的增長速度為X1,低能力者為X2。

2模型建立

根據上述假設我們可以得到高能力者的效用函數=w-0.5s

低能力者的效用函數為:=w-s

由此我們可以得到下列圖示:

當勞動者接受的教育小于S*時,雇主認為勞動力是低能力的WL,支付的工資;當教育水平大于S*時,雇主認為勞動力是高能力者,并支付的工資。

在這里教育起到了一種分離的作用,將高能力者和低能力者分離了出來。此時的應當滿足以下兩個條件:

3相關結論

結論1:只要低能力者和高能力者未來的預期工資增長率有所差異,那么低能力者就有動機改變第一期時的決策,選擇接受的教育而不是選擇0的教育水平,從而獲取更高的總收益;并且兩者之間的差異程度越大,這種動機就越強,教育的信號傳遞功能也就越弱。

結論2:我們假設兩類人的日后工資增長率水平是相同的,而基礎工資是不同的。在此條件下,我們得出偽裝者在第二年結束后就可以將投資的成本收回,在第三年時將會獲得超額收益。

總結;

本文雖然有了一定的研究結果,但是卻無法對經濟發達地區的負相關性作出合理化解釋,并且在文中我們假設學術類的工資不會增長,技術類職位的工資保持固定的增長速度。再者,兩類人在后期工作中的成本差異我們也沒有考慮到。這些與實際存在著較大的差距。在后期,我們還可以對這個模型進行相應的完善,以使其更貼合實際。

參考文獻;

[1]賀尊.文憑信號:高等教育可持續發展的張力[C],2005中國可持續發展論壇——中國可持續發展研究會2005年學術年會論文集:同濟大學出版社,2005:481-484