集中連片特困地區旅游減貧效應分析

郭萌 王怡

摘要:以集中連片特困地區秦巴山區的商洛市為樣本,對2008—2017年的經驗數據進行分析,通過對旅游經濟增長貢獻測度和減貧效應實證研究發現,經濟增長是減貧的主要動力,旅游產業是特困地區的優勢產業,旅游業是特困地區經濟增長的重要貢獻因素,發展旅游業是區域脫貧的主要推力。基于以上分析,提出了集中連片特困地區發展旅游業要引入市場機制、發展特色農業、加強農民培訓,使旅游業更好地促進脫貧攻堅,鞏固脫貧成果。

關鍵詞:旅游業收入;經濟增長;貢獻度;旅游減貧

中圖分類號:F592.7? ? ? ? ?文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2019)15-0179-06

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.15.041? ? ? ? ? ?開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Analysis on the effect of tourism poverty reduction in centralized and depressed areas: Based on the experience data of Shangluo city in Qinba Mountain Area from 2008 to 2017

GUO Meng1,WANG Yi1,2

(1.School of Economics and Management,Shangluo University,Shangluo 726000,Shaanxi,China;

2.International Business School,Shaanxi Normal University,Xian 710119,China)

Abstract: Taking Shangluo city in Qinba Mountain Area, a concentrated area of poverty-stricken areas, as a sample, the empirical data from 2008 to 2017 is analyzed. Through empirical research on the measurement of tourism economic growth and poverty reduction, it is found that economic growth is the main driving force for poverty reduction, tourism industry is a dominant industry in special hardship areas, tourism is an important contributor to economic growth in special hardship areas and the main thrust for poverty alleviation. Based on the above analysis, it is proposed that the development of tourism in concentrated contiguous areas should introduce market mechanisms, develop characteristic agriculture, and strengthen peasant training, so that tourism can better promote poverty alleviation and consolidate the results of poverty alleviation.

Key words: tourism revenue; economic growth; contribution; tourism poverty reduction

旅游業是綜合性和關聯性都很強的勞動密集型產業,旅游發展對于促進區域經濟增長、解決就業、減緩貧困等的作用和影響十分顯著[1]。貧困連片地區多位于比較邊遠的西部地區,受各種條件限制,現代農業以及工業水平不高,但旅游資源比較豐富,具有得天獨厚的自然資源以及良好的氣候與環境。近來年,中國旅游業呈現出迅猛發展的良好勢頭,排除部分年份突發危機事件的影響,全國旅游業的增長速度均高于同期GDP的增長率,旅游業的發展對經濟增長的促進作用也在不斷提高,特別是在旅游資源豐富的貧困地區表現尤為突出[2]。在全面建成小康社會的背景下,旅游業在貧困減緩方面發揮著越來越大的作用,已經成為新一輪脫貧攻堅的重要突破口。因此,深入研究旅游產業的減貧效應,對于區域經濟發展和貧困治理都有著較為重要的理論價值和現實意義。

1? 國內外研究評述

國外學者關于旅游業對貧困減緩的作用與影響研究主要有3種觀點。第一種觀點認為,旅游業發展對于貧困減緩具有積極促進作用。如Jiang等[3]在對亞太地區和非洲發展中國家的研究中發現,旅游業發展程度越高的國家貧困發生率越低。第二種觀點認為,旅游業雖然促進了經濟增長,但并未產生減貧效應。如Kim等[4]認為旅游業的發展可能會導致收入差距增大,使得貧困發生率不減反增。第三種觀點認為,旅游減貧作用有限且受多種因素影響。如Truong等[5]認為旅游業對貧困減緩有一定的作用,但非貧困人群和旅游經營商才是主要受益者。

國內學者關于旅游業對貧困減緩的作用與影響研究主要集中在旅游扶貧領域,這個研究邏輯暗含了一個前提假設,即默認了旅游發展能夠促進貧困減緩,在無形中支持了國外學者的第一種觀點。如馬忠玉[6]研究發現,中國許多地區旅游資源的聚集和貧困人口的聚集高度重疊,因而旅游開發成為消除貧困的有效途徑。也有部分學者支持國外學者的第三種觀點,認為旅游減貧效應呈現出非線性和復雜性的特點。如楊霞等[7]利用2000—2010年西部省際面板數據實證檢驗了旅游發展與貧困減緩的關系,發現二者存在“U”型非線性門檻效應。

綜合以上研究,雖然關于旅游發展對貧困減緩的作用結論不盡一致,特別是使用跨國或省際面板數據時,由于研究將貧困地區和非貧困地區樣本混合進行實證檢驗,可能會低估旅游發展對貧困減緩的影響,從而無法準確測度和分析旅游發展對貧困地區的減貧效果。但是,若選取貧困地區作為研究樣本,則可彌補中觀和微觀層面貧困縣數據的不足,研究將更加貼近真實的旅游減貧效應。本研究選擇集中連片特困地區——秦巴山區的商洛市作為樣本,其所轄6縣1區均為國家級貧困縣。深入研究旅游發展對貧困減緩的影響,在脫貧攻堅中具有一定的典型意義。

2? 經濟增長與減貧

2.1? 收入是衡量貧困的最主要指標

英國學者朗特里1901年在其著作《貧窮:對城市生活的研究》中,用“維持體力最低需要”的“購物籃子”所需貨幣測量了英國約克市的貧困線以及貧困發生率,這是以“收入標準”確定絕對貧困的世界通行做法[8]。中國自1978年以來,以“人均年純收入”為指標先后3次劃定貧困線,分別是1978標準(1978—1999年稱為農村貧困標準,2000—2007年稱為農村絕對貧困標準,按1978年價格100元/人/年)、2008年標準(2000—2007年稱為農村低收入標準,2008—2010年稱為農村貧困標準,按2000年價格865元/人/年)、2010標準(即現行農村貧困標準,于2011年確定,按2010年價格2 300元/人/年)。雖然致貧原因以及貧困表現是多維的,但收入是衡量貧困的最直接、最經濟和最主要的指標。

2.2? 經濟增長是減貧的主要動力

馬克思主義唯物史觀認為,減貧的根本動力是生產力和生產關系、經濟基礎和上層建筑的辯證運動,其中生產力是經濟社會發展的最終決定力量[9]。從中國的國情出發,毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤等歷屆黨和國家領導人一致認為,生產力不發達是中國貧困落后的主要原因,發展生產力是中國減貧的主要手段。習近平創新性地提出了要解決好解放生產力、發展生產力和保護生產力三者之間的關系,指出“全面建成小康社會,實現社會主義現代化,實現中華民族偉大復興,最根本最緊迫的任務還是進一步解放和發展生產力”[10]。因此,生產力是減貧的主要推動力量,而經濟增長作為生產力的核心指標當仁不讓地成為減貧的主要動力。學術界也以實證分析的形式證明了經濟增長對中國減貧的促進作用。如胡鞍鋼等[11]研究指出,持續的經濟高增長是減少貧困人口的基礎;汪三貴[12]研究證實,中國改革開放40年大規模減貧成就是高速經濟增長和扶貧開發共同作用的結果,長期高速的經濟增長是減少貧困最根本和最重要的力量源泉。

2.3? 經濟增長與減貧的相關性分析

經濟增長對于減貧具有直接和間接兩方面作用,直接作用是經濟增長可以為貧困地區人口提供就業和增收機會,間接作用是經濟增長使得政府更有能力幫助貧困人口擺脫貧困。表1為2010—2017年全國與陜西省人均GDP、農村常住居民人均可支配收入與貧困發生率之間的關系。對反映經濟增長的指標與反映貧困程度的指標進行相關性分析檢驗,分析結果見表2。從表1和表2可以看出,人均GDP與貧困發生率、農村常住居民人均可支配收入與貧困發生率之間均有著非常強而且顯著的負相關關系,足見經濟增長對減貧的重要作用。

3? 旅游業對區域經濟增長的貢獻測度

3.1? 研究區概況

商洛市位于陜西省東南部,全境地處集中連片特困地區——秦巴山區,所轄6縣1區均為國家級貧困縣,其中5個縣為深度貧困縣。商洛市旅游資源豐富,文化底蘊深厚,區位交通便捷,在全國享有“秦嶺最美是商洛”的美譽。近年來,商洛市按照“精品景區+特色小鎮+美麗鄉村”的旅游發展模式,積極推進全域旅游快速發展。現已建成各類景區景點65處,其中3A級以上景區34處,4A級以上景區10處,5A級景區1處,境內擁有國家森林公園4處、地質公園2處、水利風景區5處、濕地公園3處,特色小鎮14個,美麗鄉村16個,中國最美休閑鄉村3個。2017年接待游客4 780.15萬人次,實現旅游綜合收入260.52億元,占到GDP的32.53%,旅游業已經成為商洛市增長勢頭最猛的支柱產業。商洛市的地理區位、自然資源、主導產業和生態環境在全國貧困地區中具有較強的共性特征,具有典型的代表性,深入研究商洛市旅游業對區域經濟增長的貢獻,可以為同類地區經濟發展和脫貧攻堅提供研究資料與借鑒參考。

3.2? 指標選取與計算方法

通過查閱文獻資料和實地調研,借鑒專家學者的指標體系和計量方法,選取旅游收入依存度和旅游業貢獻率來驗證2008—2017年商洛市旅游業對經濟增長的依存和貢獻程度。選取商洛市GDP、旅游綜合收入、全年接待游客數量與人均GDP作為研究指標。數據來源于2008—2017年《陜西省統計年鑒》與商洛市國民經濟和社會發展統計公報。

3.2.1? 描述性指標計算

1)旅游收入依存度。旅游收入依存度是指區域旅游總收入占區域GDP的比重,該指標反映了區域經濟對旅游產業的依賴程度。

TIDn=■×100%? (1)

其中,TIDn為區域旅游收入依存度,TRn為區域當年旅游業總收入,GDPn為區域當年國內生產總值。

2)旅游業貢獻率。旅游業貢獻率是指旅游產業增加值對GDP的貢獻,該指標衡量的是區域旅游消費增長對區域GDP增長所作的貢獻。

TCRn=■×100%? ?(2)

其中,TCRn為區域旅游業貢獻率,TRn-1為區域上一年旅游業總收入,GDPn-1為區域上一年國內生產總值。

3)旅游業對經濟增長的貢獻度。按照上述模型方法進行計算,秦巴山區商洛市2008—2017年旅游收入依存度和旅游業貢獻率的計算結果見表3。

3.2.2? 結果與分析

1)旅游收入依存度結果分析。表3數據顯示,2008—2017年商洛市旅游收入依存度分別為6.01%、10.26%、16.88%、18.77%、23.35%、26.51%、26.60%、28.12%、28.57%、32.53%,表明商洛市GDP對于旅游業的依賴程度在逐年增加,旅游業在商洛市經濟增長中所占的比重逐年增大。2012年之前,商洛市旅游收入依存度低于25%,在此期間商洛市旅游業對于當地經濟發展的重要程度稍低;2012年以后旅游收入依存度明顯上升,2017年高達32.53%。2008—2017年商洛市的旅游總收入從10.46億元增長至260.52億元,GDP從174.04億元增長至800.77億元,十年間GDP增長顯著,這表明旅游業是商洛經濟的重要組成部分,同時從旅游收入依存度的增長中可以發現,旅游業在商洛市經濟中的地位顯著提升。

2)旅游業貢獻率結果分析。由表3可以看出,旅游業貢獻率除了2011、2014和2016年有所下降之外,其余年份均呈增長趨勢,均值為38.85%,說明旅游產業對商洛市GDP增長的貢獻非常大,旅游業已經成為商洛市經濟發展中的主導產業,正在對區域經濟發展發揮著越來越大的作用。商洛市以其優越的旅游資源和獨特的區位優勢,2017年旅游業的貢獻率高達59.83%,說明商洛市旅游業已經實現了跨越式發展。

3.3? 旅游業對經濟增長的帶動效應

為了觀測旅游業對經濟增長的發展趨勢及帶動效應,對商洛市2008—2017年的旅游總收入以及GDP分別取對數,得到lnTR和lnGDP兩列數據。對商洛市旅游收入(TR)與GDP、lnTR與lnGDP作散點圖(圖1),發現旅游收入與GDP之間存在著明顯的線性關系,故采用OLS回歸,運用Eviews軟件進行模型分析(表4)。

對旅游收入變化率與GDP變化率的影響進行分析,建立模型如下:

ln■DP=α+βlnTR+εlnGDP+ε? ? (3)

運用Eviews軟件進行分析,旅游收入變化率(lnTR)與GDP變化率(lnGDP)關系方程及分析結果如下:

ln■DP=0.485 346 820 736lnTR+3.902 853 953 36

(4)

sX (0.026 509)? (0.119 951)

t=(18.308 54)? (32.537 17)

R2=0.976 690? F=335.202

模型通過顯著性檢驗,商洛市旅游收入對GDP彈性為0.485 3,即旅游收入每變化1%,能夠引起GDP向相同方向變化0.485 3%。回歸方程擬合度R2等于97%,方程較好地擬合了樣本數據,說明商洛市旅游業收入與國民生產總值有著非常強的相關性。

綜上,商洛市旅游業依存度與貢獻率具有突出優勢,旅游業收入與國民生產總值有著非常強的正相關性,因而旅游收入是GDP的重要組成部分,旅游業是經濟增長的重要動力。

4? 集中連片特困地區旅游減貧優勢效應分析

4.1? 旅游業是集中連片特困地區經濟增長的突出貢獻力量

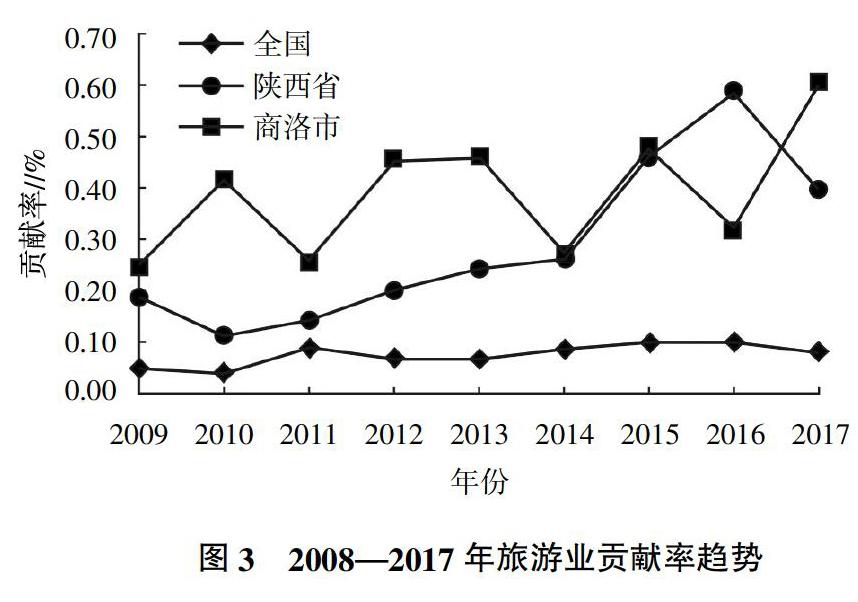

根據2008—2017年全國、陜西省、商洛市旅游產業對經濟增長貢獻度情況(表5)可知,從一般性水平比較來看,2008—2017年商洛市旅游收入依存度均值為21.76%,遠高于陜西省均值13.56%和全國均值4.31%;商洛市旅游業貢獻率均值為38.85%,也高于陜西省均值35.89%和全國均值7.44%。以上兩項指標充分說明,商洛市作為集中連片特困地區,旅游業是經濟增長的重要貢獻力量,在集中連片特困地區經濟發展中發揮著越來越重要的作用。從2008—2017年全國、陜西省、商洛市旅游收入依存度趨勢(圖2)與旅游貢獻率趨勢(圖3)可以看出,商洛市旅游收入依存度與旅游業貢獻率均高于全國以及陜西省水平,且隨著時間的發展有著逐年遞增的趨勢。可見,旅游業是以商洛市為代表的集中連片貧困地區經濟增長的突出貢獻力量。

4.2? 旅游業是集中連片特困地區脫貧的優勢產業

集中連片特困地區工業不發達,缺少高科技的產業,但在環境、氣候、地貌、特色文化方面具有得天獨厚的優勢,旅游資源豐富[13]。商洛市作為全境地處秦巴山區的集中連片特困地區,自然地理環境優美,生態旅游資源豐富,交通區位優越便捷,氣候溫和,四季分明,其較之全國和陜西省的旅游收入高依存度(21.76%)和高貢獻率(38.85%)充分表明旅游業是區域脫貧的優勢產業。旅游業在利用自然資源的同時,還可以為農村常住人口提供眾多就業崗位,貧困農戶可以依托當地旅游資源優勢,盤活本土資源,將區域民俗文化與旅游業有效結合,以種植、養殖、勞務、餐飲、服務等形式增加經濟收入,在推動區域經濟社會發展的同時實現脫貧致富。

4.3? 旅游業是實現鄉村振興的重要產業

旅游業作為集中連片特困地區脫貧的優勢產業,不僅可以為貧困農戶增加經濟收入,也在一定程度上推動了農村產業由小農業向休閑農業的轉型發展,充分吸納了當地農村居民就地創業和就業,在優化農業產業結構和加快現代農業轉型升級等方面正發揮著越來越大的促進作用。隨著國家鄉村振興戰略的穩步實施和秦嶺特色小鎮建設的大力推進,旅游業逐漸成為實現鄉村振興和建設美麗鄉村的重要產業,旅游業產業脫貧成效顯著,在全面建成小康社會的進程中起到了積極的推動作用。

5? 旅游減貧政策建議

5.1? 引入市場機制,轉變發展模式

旅游業作為集中連片特困地區脫貧的優勢產業和經濟增長的重要貢獻力量,在近十年來得到了迅猛發展,其高發展速度很大程度上得益于國家戰略的政策傾斜,脫貧攻堅和鄉村振興戰略使得政府因地制宜地對旅游業進行了大量的前期注資。但在推動旅游快速發展的同時也出現了管理績效低、資源利用不充分等問題。因此,激發和培養內生動力是推動旅游業可持續發展的重要環節[14]。旅游業助力脫貧攻堅和鄉村振興的長效機制在于企業化發展,應該逐步引入企業管理機制,將旅游產業置于市場競爭之中,由旅游企業按照市場規律進行運營和營銷,促進旅游業市場化發展,從而形成良性循環,推動全面建成小康社會和美麗鄉村。

5.2? 發展特色農業,優化產業結構

發展特色產業是貧困地區脫貧致富的必由之路[15]。隨著國家鄉村振興戰略和特色小鎮建設步伐的加快,貧困地區在加快全域旅游示范創建的同時,要積極發展特色現代農業,將小農業變為大農業,從傳統農業向休閑農業、鄉村旅游轉型,培育創意農業、數字農業等新型業態,持續深化農業供給側結構性改革,不斷拓展農田生態保育和鄉村景觀功能,支持建設田園綜合體,促進農村一二三產業融合發展,實現農業立體化發展,提高農業農村發展質量和水平。

5.3? 加強農民培訓,實現鄉村振興

習近平總書記強調要“注重扶貧同扶志、扶智相結合”[16],集中連片特困地區脫貧攻堅的長效機制,就是扶貧同扶志、扶智相結合。一方面要通過宣講扶貧政策,引導貧困戶樹立主體意識,通過宣講產業發展、就業創業政策以及發生在身邊的勤勞致富典型,表彰先進典型,傳播脫貧經驗,激發貧困農民的脫貧志氣和內生動力;另一方面要大力開展技術培訓,提高農民的就業創業能力,通過發展旅游業和集體經濟,帶動貧困群眾就近務工、穩定致富,實現其自我發展,共建文明向善民風,實現鄉村振興。

旅游業對區域經濟的高依存度和高貢獻率充分說明了旅游業是集中連片特困地區脫貧的優勢產業,是區域經濟增長的重要貢獻力量,在推動鄉村振興戰略、建設美麗鄉村中旅游業將發揮著越來越重要的作用。與此同時,旅游業發展一定要注意處理好短期建設與長期發展的關系,變“輸血式”支持為“生血式”引導,使旅游業在農民增收、鄉村建設、全域發展上更好作為,成為脫貧攻堅的重要推力,為貧困地方經濟發展和貧困群眾自我提升發揮更大作用。

參考文獻:

[1] 崔? 峰.近30年來中國旅游業經濟影響力研究[J].地理與地理信息科學,2008(6):64-67.

[2] 秦其文.湘鄂渝黔邊旅游扶貧開發研究[J].地域研究與開發,2004(4):68-72.

[3] JIANG M,DELACY T,MKIRAMWENI N P,et al.Some evidence for tourism alleviating poverty[J].Annals of tourism research,2011,38(3):1181-1184.

[4] KIM K K,MARCOUILLER D W,DELLER S C.Natural amenities and rural development:Understanding spatial and distributional issues[J].Growth and change,2005,36(2):275-298.

[5] TRUONG V D,HALL C M,GARRY T.Tourism and poverty alleviation:perceptions and experiences of poor people in Sapa,Vietnam[J].Journal of sustainable tourism,2014,22(7):1071-1089.

[6] 馬忠玉.論旅游開發與消除貧困[J].中國軟科學,2001(1):4-8.

[7] 楊? 霞,劉曉鷹.旅游流量、旅游構成與西部地區貧困減緩[J].旅游學刊,2013,28(6):47-55.

[8] 田一苗.貧困線的變遷和測量:從絕對貧困到相對貧困[J].統計與管理,2017(1):87-88.

[9] 蔡? 昉.窮人的經濟學——中國扶貧理念、實踐及其全球貢獻[J].世界經濟與政治,2018(10):4-20,156.

[10] 石云霞.論“四個全面”的重大理論貢獻[J].學校黨建與思想教育,2015(19):8-14.

[11] 胡鞍鋼,胡琳琳,常志霄.中國經濟增長與減少貧困(1978—2004)[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2006(5):105-115.

[12] 汪三貴.中國40年大規模減貧:推動力量與制度基礎[J].中國人民大學學報,2018,32(6):1-11.

[13] 王? 怡,周曉唯.精準脫貧與2020年我國全面建成小康社會

——基于2010—2017年扶貧經驗的理論和實證分析[J].陜西師范大學學報(哲學社會科學版),2018,47(6):47-56.

[14] 郭? 萌,王? 怡.深度貧困縣精神貧困的致貧機理及脫貧路徑[J].商洛學院學報,2018,32(2):6-12.

[15] 王? 怡,段? 凱.阿馬蒂亞·森經濟學思想對西部精準脫貧的啟示[J].商洛學院學報,2017,31(5):91-96.

[16] 蔡小偉.從新時代扶貧開發思想看“精準扶貧”[J].人民論壇,2018(3):56.