騰沖市濕地資源現狀分析及保護對策

張文鴻

摘要:根據騰沖市濕地資源現狀,分析了濕地保護中存在的問題,提出了騰沖市濕地保護思路、目標和重點任務。

關鍵詞:濕地;保護對策;騰沖市

中圖分類號:S753文獻標識碼:A文章編號:1004-3020(2019)05-0061-03

騰沖市位于云南西南邊陲,總面積5 845 km2,轄18個鄉鎮,北部西北部同緬甸接壤,國境線長148 km,是西南地區重要的國土和生態安全屏障。境內龍川江、大盈江、南底河等河流均屬伊洛瓦底江的一、二級支流,徑流面積5 687 km2,年均徑流量76.94億立方米。濕地保護關系到騰沖生態文明建設和經濟建設的成效,關系到國際友誼與合作。為進一步加強濕地資源保護,鞏固生態安全屏障建設成果,促進生態文明建設,根據騰沖市濕地資源保護管理現狀,提出“十三五”末濕地保護發展的思路、目標和重點任務。

1濕地資源現狀

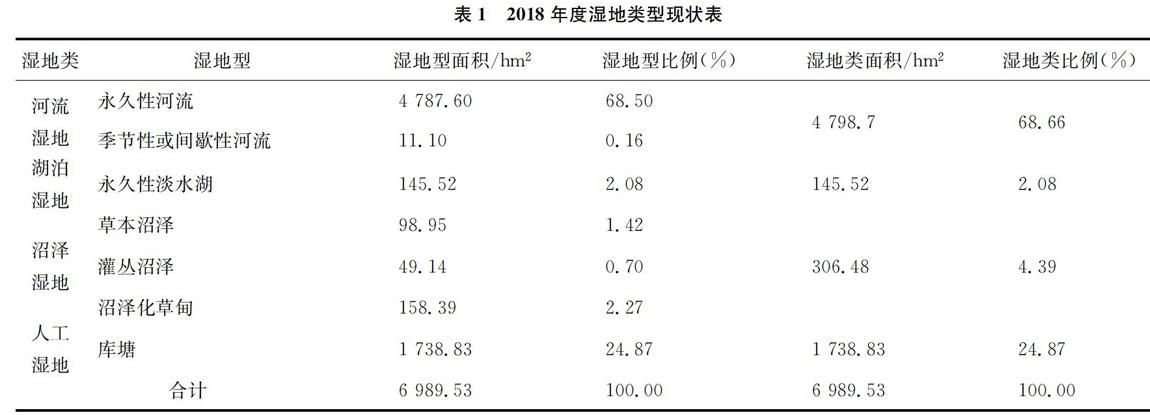

在第二次濕地資源調查基礎上于2018年進行補充調查,騰沖市濕地總面積6 989.53 hm2,占全市國土面積的1.2%。分河流濕地、湖泊湖地、沼澤濕地和人工濕地4個濕地類,永久性河流等7個濕地型。其中河流濕地4 798.70 hm2,占濕地總面積的68.66%;湖泊濕地145.52 hm2,占濕地總面積的2.08%;沼澤濕地306.48 hm2,占濕地總面積的4.39%,人工濕地1 738.83 hm2,占濕地總面積的24.87%。濕地斑塊細碎分散、類型多樣,河流及人工濕地眾多,湖泊、沼澤濕地稀缺是騰沖市濕地資源特點,詳見表1。

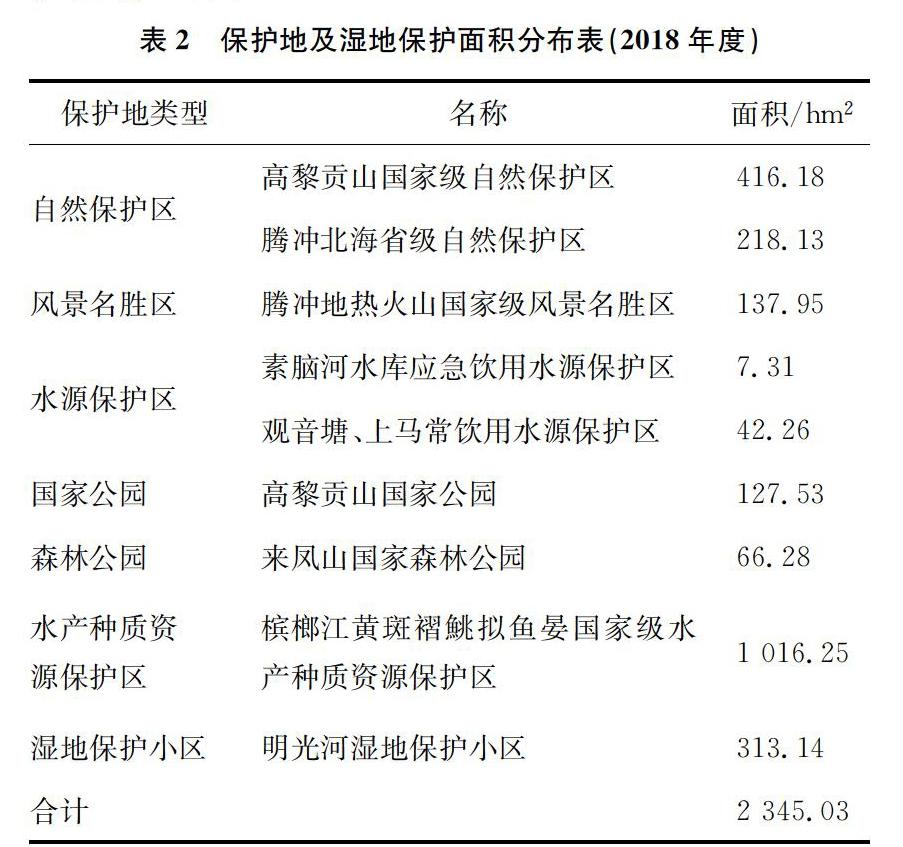

騰沖市濕地在7類保護地中受到保護,濕地受保護面積2 345.03 hm2,濕地保護率為33.55%,自然濕地保護率為26.42%,詳見表2。

騰沖市濕地植物種類劃分為濕生植物、挺水植物、浮葉植物和沉水植物四大生活型,分屬52科190余種。其中有5種列入《國家重點保護野生植物名錄》Ⅰ級、Ⅱ級重點保護。

騰沖市野生動物資源豐富,濕地內有獸類動物8科28種,兩棲、爬行類動物14科56種,濕地鳥類34種,魚類103種。其中獸類列入國家Ⅱ級重點保護的有7種;兩棲、爬行類列入國家Ⅰ、Ⅱ級重點保護的有2種;濕地鳥列入國家Ⅰ、Ⅱ級重點保護的有3種。

2存在的問題

2.1傳統農業和旅游業與濕地保護之間矛盾突出

傳統農業的發展區集中于濕地周邊,隨著社會經濟的發展,圍墾濕地、開墾侵占河濱道的行為時有發生,導致濕地被蠶食、擠占,濕地生物棲息空間受到擠壓,嚴重降低生物多樣性;同時,傳統農業為追求產量的提高,大量施用化肥、農藥和投放飼料,干擾濕地生態系統功能的正常發揮;此外,濕地生態良好、風光秀美,濕地周邊常建有農家樂、賓館等提供娛樂餐飲住宿服務,游客和群眾休閑娛樂的同時易造成環境破壞和水源污染,給濕地保護管理帶來極大的壓力。

2.2水利開發強度過大,影響濕地生態系統功能及生物多樣性騰沖地勢西北高東南低,河流落差較大,曲折多變,水利開發條件優越, 導致水電站密度過大,境內水電站、水庫達56座。水電站、水庫等水利工程的建設對濕地生態系統主要以有以下方面影響:①因水資源的截留和引用,自然濕地轉變為人工濕地,造成濕地面積和結構發生變化,自然濕地的生態水水文受到影響,導致原自然濕地的生態系統功退化。②攔水建筑物阻隔河流濕地的連通性,對洄游魚類產生影響,導致濕地內魚類種類減少,群落結構趨于簡單化,生物多樣性降低。③河流濕地向庫塘人工濕地的轉變,帶來當地原生物種種類和數量減少,外來物種入侵的風險。

2.3濕地保護和修復任務重,資金嚴重缺乏

多年來實施的河道治理和蓄水工程建設,主要側重于抵御自然災害、保障工農業生產、滿足群眾生活需求等方面。十八大以來,根據生態文明建設的總體布局,騰沖市堅持“山水林田湖”整體保護、綜合治理、系統修復,對濕地保護和生態修復工作高度重視,2017年騰沖市出臺《全面推行河長制工作方案》,從總體要求、主要任務、體系構建、技術支撐、考核監督等方面做了具體部署,開展涉河(湖)及各類保護區違規違法行為整治專項行動,加大了河流、湖泊、水庫管理保護力度; 2018年出臺《騰沖市貫徹落實濕地保護修復制度工作方案》,對濕地保護修復提出具體的目標任務,統籌協調各部門職責以推動濕地保護修復工作。結合全域旅游規劃,先后采取退耕(漁)還濕、截污分流、拆除違建、濕地修復等措施,對東湖、北海濕地、陷河濕地、野鴨湖、南底河治理等開展治理修復工作,濕地得到有效保護,生態得到改善,景觀得到提升。

由于中央、省濕地補貼項目主要支持國際重要濕地或濕地自然保護區及其周邊,大量的一般濕地難于取得項目資金支持,騰沖市濕地斑塊細碎、分散,極易退化甚至因破壞而消失,雖急需加強保護修復工作,但地方財政資金捉襟見肘,往往顧此失彼。

2.4管理職能分散,保護隊伍建設不足

濕地保護與管理工作仍處在多部門的多頭管理與交叉管理之中,各部門協作難度較大。長期以來林業、水務、環保、國土部門在各自工作職能方面對濕地保護管理作出了一定的貢獻,但因側重點的不同,各部門對濕地生態系統的建設能力都有一定局限性。河長制實施以來,雖然建立了市、鄉、村三級河長體系,但管護經費及專職巡護人員不足,加之濕地線長面廣的特點,難于及時發現和查處對濕地的破壞行為。

2.5濕地科技支撐工作薄弱

我國濕地學興起及濕地工作起步較晚,騰沖市林業和草原局雖然結合機構改革設立了草原和濕地股,但濕地技術人才缺乏,工作人員以往的工作側重于動植物資源的調查及保護管理工作,對濕地調查監測、恢復技術缺乏研究和實踐。

3濕地保護思路與規劃目標

3.1保護思路

堅持濕地資源“全面保護、科學修復、合理利用、持續發展”的方針,遵循生態文明發展方向,以努力構建“生態安全屏障”和“中緬經濟走廊”空間發展新格局為突破口,充分發揮濕地在經濟轉型跨越發展中的生態、經濟和社會效益,實現人與自然的和諧發展。

3.2規劃目標

到2020年,全市濕地面積不低于6 988 hm2,其中:自然濕地面積不低于5 069 hm2;濕地保護率不低于52%,其中自然濕地保護率不低于51%;重要江河湖泊水功能區水質達標率提高到87%以上,濕地野生動植物種群數量保持穩定,濕地生態功能逐步恢復,濕地生態系統健康和穩定。

4濕地保護對策

4.1加強濕地保護與修復

開展一般濕地認定工作,在2019年底前完成60%以上,公布一般濕地范圍,設置界樁界碑,明確管理主體。

在2020年底前,在完成濕地保護利用規劃基礎上,建設濕地保護小區、濕地公園面積1 300 hm2以上。同時健全管理機構和管理制度,強化濕地保護執法,積極查處濕地違法行為。

加強濕地生態系統和景觀資源保護,加強對游客和群眾的管理,杜絕遺棄垃圾、采摘各種植物、破壞濕地植被、干擾影響野生動物和鳥類棲息等行為;開展退化濕地生態修復和退耕還濕,采用自然恢復和人工措施相結合的方式,通過水系連通、微地形改造、植被恢復等措施,擴大自然濕地面積,改善濕地生態環境;鼓勵、扶持濕地周邊區域居民發展生態農業,堅持走與自然濕地長期協調、可持續發展道路。

4.2建立完善濕地征占用審批制度

建設項目應當符合濕地保護規劃并依法辦理相關審批手續。從嚴控制中小水電開發,對已建電站和水庫應統籌協調水資源分配,保障自然濕地生態用水需求;因缺水導致濕地功能退化的,應采取措施進行濕地生態補水以滿足自然濕地結構和功能恢復的需要。

4.3多渠道籌措資金,開展濕地生態效益補償

將濕地保護修復資金納入同級財政預算,保障濕地修復、監測、管護等工作的開展。積極爭取國家、省專項資金支持,利用行業專項轉移支付資金、中央財政行業發展改革資金、重點生態功能區財政轉移支付等,設置一批濕地管護公益崗位,逐步實施退耕還濕、濕地生態效補償等工作,保障濕地保護與恢復工作的順利開展。

在地方財政困難的情況下,爭取社會各方面的投資,堅持“誰治理,誰受益”的原則,調動社會參與濕地保護和合理利用的積極性。北海濕地旅游公司向群眾支付退耕還濕資金是濕地保護及投融資機制的一種有效模式,為利用社會資本參與濕地保護與發展提供了借鑒,在不改變濕地功能的前提下,在有條件的區域應加以推廣。同時,為鼓勵節約利用濕地自然資源和保護濕地生物多樣性,應在投資、信貸、項目立項、技術幫助等方面給予政策支持引導。

4.4完善濕地協調管理機制

以政府為主導,以土地利用現狀分類為基礎,以河長制為抓手,完善部門間聯動和通報機制,避免各自為政和條塊分割。

4.5加強監測研究和科普宣傳教育

加強與相關科研院所合作,加強科技人員培訓,建立完善濕地資源、物種和水質監測體系,開展濕地生態服務功能研究、提高濕地保護和修復實施能力。發揮獨特濕地景觀、濕地文化等資源,打造濕地科普教育平臺,結合“世界濕地日”、“世界野生動植物日”、“愛鳥周”、“保護野生動物宣傳月”和“世界水日”、“中國水周”等時間節點組織各種主題活動,開展公眾教育,提高群眾濕地保護意識。

參考文獻

[1]張翔.甘肅黑河流域甘州區濕地現狀與保護策略[J].濕地科學管理, 2015,11(4):4546.

[2]云南省騰沖市森林資源規劃設計調查報告[R].云南省林業調查規劃院,2017:2.

[3]騰沖市水務局.騰沖市水利志[R].騰沖市水務局, 2017:10.

[4]騰沖縣林業局.騰沖縣濕地資源調查報告[R].騰沖縣林業局,2013:4.

[5]騰沖市林業和草原局.騰沖市貫徹落實濕地保護修復制度工作方案[R].騰沖市林業和草原局,2018:5.