詩人的表演:漁洋山人與“自我畫像”①

莫崇毅(南京大學 藝術學院,江蘇 南京210093)

乾隆四十八年(1783),翰林文人翁方綱在他的寶蘇室中展開一幅手卷。手卷上描繪的是八十二年前京師彰義門外的一個送別場景,隨著畫卷緩緩展開,只見一輛輛柴車滿載著書籍離京遠去。畫卷名為《載書圖》,描繪的是當時文壇領袖王士禛暫假離京,載書歸里這一事件。作為王士禛的再傳弟子,翁方綱在《書王文簡載書圖后》感慨:“今去先生雖遠,而是圖猶在,因以想象爾日門墻敬仰之馀韻。”同時也不免疑惑:“予竊又有說者:先生于甲申十月罷歸里居,尚在此后三年。且其年十月即赴京師,計是時載書之行,家居才三四月耳。”[1]675王士禛此次并非致仕歸里,而是“奉溫旨”暫時離京五個月,從當時的情勢看,其仕途似乎還很漫長,并無必要隨身攜帶十幾車書籍。其實,王士禛“載書歸里”只是一次公開的表演,與之相伴隨的還有畫師繪像,門人題詩,梓人刊行等一系列動作。

一、詩人的表演:“載書歸里”背后的上諭

王士禛,字貽上,號阮亭,又號漁洋山人,山東新城人。康熙三十八年(1699)十一月,王士禛拜刑部尚書。翌年六月,蒙賜御書“帶經堂”匾額,一時備受榮寵。然而,王士禛卻激流思退,于康熙四十年(1701)四月請假歸里遷葬。《居易錄》記載此事如下:“辛巳春三月,經筵事畢,士禛即病且劇,伏枕四十馀日,恐部務廢閣,具疏乞假。奉溫旨:‘卿才品優長,簡任司寇,正資料理。覽奏以遷葬援例請假,準給假五月,事竣速來供職,不必開缺。該部知道。’且有‘老成忠厚,人品學問俱好’之褒。”[2]4408清圣祖玄燁不僅同意了請假的要求,同時為其保留原職,要求五個月之內回京,并評價其“才品優長”“人品學問俱好”,體現出對漁洋的器重。

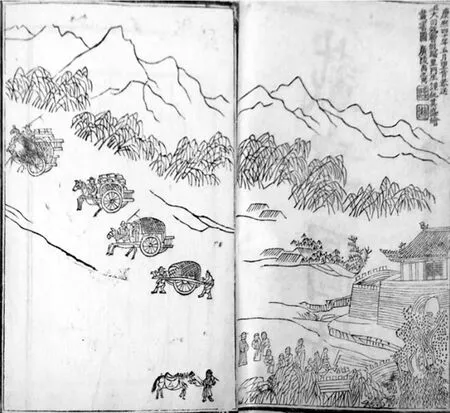

圖1 《載書圖》,禹之鼎原作,佚名刻,王士禛編,《載書圖詩·賜沐紀程》(清康熙刻本),卷首插圖

五月十三日,漁洋出都,官員、門生送行者甚眾:

門人翰林冉君覲祖、黃君叔琳、胡君潤等,御史江君球、李君先復,吏部張君翔鳳,戶部莊君廷偉,知縣高君孝本等餞于慈仁寺,仍送彰義門外。同鄉太常少卿李君斯義等、刑部司屬門人黃君元治等、戶部舊屬門人孫君謙等、門人翰林侍讀學士沈君朝初、左春坊中允許君嗣隆、翰林編修查君升、給事中湯君右曾、御史陳君齊永、吏部郝君林、戶部陳君奕禧、知縣朱君載震等餞于彰義門外。通政使李公鎧、順天府尹錢公晉錫、太仆寺卿勞公之辨、右通政阮公爾詢餞于郊。江君、李君追送于郊。郎中黃君新遷云南澂江太守,言別慘然,流涕別去。次盧溝橋,門人翰林檢討彭君始摶獨餞于僧舍,有甘橘數株,甚娟好。[3]465-466

與這樣一個龐大的送別隊伍形成反差的是王士禛的行裝:

簟篋囊襆車一乘、幾琴藥裹杖罇彝一乘、書十馀乘、古今字畫冊卷二三乘。公籃輿,服單袷,蕭然憮然。[3]453

備受圣眷且領袖文壇的一位高級文官暫假離京,送行隊伍顯示了他在社會體系中的成就。但是,十幾駕馬車運送的主要行李竟是“書籍”,漁洋似乎有意通過財物的儉省和書籍的充盈來彰顯其高雅的精神追求。禹之鼎用畫筆將這次具有一定戲劇性的事件記錄在畫卷上,使這一場景轉化為物質形式傳播。《載書圖》今已佚,轉以版畫插圖的形式流傳至今。

限于版畫插圖的尺幅,只能截取原應是橫軸的《載書圖》中一部分表現在書籍中。畫面近景樹木掩映中透露出城門一角,門外送行者十馀人皆官員打扮,繪像主人與送行者目光交錯,一一告別。一輛篷車和幾駕裝滿書籍的馬車正等候在畫面左側。作為遠景的茅屋、樹林和群峰被綿延的白云遮斷,顯示出繼承宋代院體畫的審美趣味。

回顧漁洋的仕途經歷,在任揚州推官期間,其以文壇新銳身份主持江南文壇選政,借以籠絡江南遺民群體而積累起政治資本。待回京后,他逐漸成為執詩壇牛耳的人物。康熙十七年(1678)正月,清圣祖經過近兩年的考察后曉諭內閣:“戶部王士禛詩文兼優,著以翰林官用。”三月,御賜“存誠”大字、御書張繼《楓橋夜泊》絕句等,以示恩寵。[4]5084他也成為了清代歷史上第一個由郎官改翰林的文臣。可見,“詩人”身份為漁洋仕途發展提供了明顯助力。

更重要的是,清圣祖一度對山東官員有些成見,但對王士禛卻另眼相看。當年四月,王士禛乞假時,清圣祖還做過一番別有意味的評價。《國朝耆獻類征初編》卷五十一記載:“四十年四月,請假遷葬。上諭廷臣曰:‘山東人偏執好勝者多,惟王士禛則否。其作詩甚佳,居家除讀書外別無他事。’”[5]

“讀書”與“作詩”是王士禛備受皇帝青睞的個人標簽,《載書圖》以圖畫形式為媒介,突出了王士禛愛好詩書的特質,使攜帶十幾車書籍回鄉這一具有表演性的場景被更多人所“觀看”。作為第一批觀者,漁洋的眾多門生弟子們同時肩負著以文字來強調“詩書”要素的任務。據王士禛自編的《載書圖詩》,題詠《載書圖》者共有門生27人,各體詩86首。這些詩作的結構大體相似,往往以君臣際會開篇,承以漁洋乞假歸里,天子準假五月的實事,再轉入對送別場景的描寫,末尾或提及禹之鼎繪像事。對漁洋人品學識,尤其是喜好讀書的贊頌則貫串每一篇題詠。如孫致彌題:“文陛辭榮切,彤庭寵眷深。暫教尋謝墅,還待作商霖。……但攜書滿載,寧問橐無金。”湯右曾題:“四紀列彤闈,致君堯舜如。大儒經世務,所得古人書。職密典機衡,心清抱沖虛。一念滄海曲,遙情賦歸歟。……仆夫秣征馬,門生扶籃輿。壓軫三萬軸,過此不顧馀。”陳奕禧詩兩首則一首談仕宦,一首談志趣。其一云:“五月期還朝,尚書特虛位。古來君臣際,去就關大義。節清抱亮節,文孚乃深至。文章既冠代,眷注復殊異。”其二云:“峨峨司寇門,盡日常闃如。往來數門生,談笑時軒渠。……行李何所有,落落十乘書。”[3]453-455二十七位題詩門生,或一組短章,或一首長詩,反復提及王士禛的榮寵與“書”;“但攜書滿載,寧問橐無金”,“大儒經世務,所得古人書”,“行李何所有,落落十乘書”,“文章既冠代,眷注復殊異”這些詩句不斷幫助讀者建構著一個身居高位卻清心寡欲,惟好讀書賦詩的漁洋山人形象。

《載書圖》及其題詠在禹之鼎為王士禛繪制的這一組繪像中具有典型性。畫面內容雖然基于官員送別王士禛的實事而作,但意旨在于“載書”這一重要的具有象征性的行為,大量題詠則起到了闡釋畫面主旨的作用。康熙三十九年至四十一年(1702)間,禹之鼎為漁洋繪制的其他幾幅繪像在創作和最初的傳播環節上與《載書圖》一致,大都由兩步組成:一、王士禛選定畫面主題請禹之鼎繪圖。二、王士禛邀請門生、友人題詠圖卷以闡釋其形象。

二、圖寫與題詠:王士禛“自我畫像”的兩個步驟

康熙三十九年(1700),王士禛請禹之鼎為其繪制了《雪溪詩思圖》《幽篁坐嘯圖》《柴門倚杖圖》《放鷴圖》《禪悅圖》《戴笠圖》《帶經荷鋤圖》等七幅繪像;四十年又請禹之鼎繪制了《踏雪尋梅圖》和《載書圖》。翌年,禹之鼎又為漁洋繪制了《蠶尾山圖》。[6]

從王士禛與門生林佶的通信可知,邀請禹之鼎為其繪像,只是其集中塑造自我形象的工作之一。在這段時間里,王士禛一直關心著個人詩選《漁洋山人精華錄》的編纂工作。“適奉報小札,欲刪《凈居寺》五言一首,查目錄中,乃《凈居寺謁宋文憲公祠》七絕,非五律也。此絕仍當錄入。”“《精華錄》成,大序之外,書序尚須刻一二篇否?虞山錢宗伯‘與君代興’之語,暨贈詩‘勿以獨角麟,儷彼萬牛毛’之句,實為千古知己,一序一詩,尤不可割。”從這兩封短箋可知,對其詩選的選目乃至序跋等,王漁洋都予以高度關注和細致指導。對于其詩集外的筆記、雜著刊行工作,他也說:“小刻客夏已呈教十一種,今版在敝門人昆山盛誠齋侍御家者,有數種未請正。附書目于左方……”這些雜著包括漁洋的筆記和唐詩選本,對于存留漁洋文獻,豐富漁洋本人的文壇形象,同樣發揮著作用。與之相應,禹之鼎所作王士禛繪像也成為通信討論的焦點:

《雪溪詩思圖》如題過,希付來手,尚欲送耦長處,恐明日渠便治裝耳。

禹鴻臚為作《放鷴》《禪寂》二圖,祈楷書題簽,分隸標卷首,仍各題一詩。

《放鷴圖》取來,送上,希書大作即擲下,仍欲丐雪坪題句,恐其初三日南行也。禹鴻臚再作《精華錄》前戴笠小像,極肖,欲雪坪制一贊,然后送典記耳。

《放鷴》《禪寂》二圖想已題就,專人上取,唯付之。[7]

從這些保留下來的書札內容可見,第一,《戴笠圖》是專為刊刻《精華錄》而作,與當時繪制的其他繪像在功能性上有明顯區別。第二,對于這些繪像的題簽、引首以及卷后的題詠等交付誰作,王士禛也有所安排。信中提到的梅庚,字耦長,號雪坪,在詩、畫兩個領域皆為宛陵后勁,與林佶一樣是漁洋門人,也是題詠漁洋繪像的主要參與者。

《載書圖》與《戴笠圖》以外,禹之鼎此期各幅漁洋繪像的畫面主題如下:

《帶經荷鋤圖》為了紀念蒙御賜“帶經堂”匾額而作,取杜詩“細雨荷鋤立”詩意。《放鷴圖》的創作應該是基于王士禛早年觀摩唐寅《羲皇上人放鷴圖》的經驗,取相同意境命禹之鼎繪制。

《幽篁坐嘯圖》《柴門倚杖圖》皆從王維詩句化出。《幽篁坐嘯圖》上有禹之鼎錄王維《竹里館》詩句:“獨坐幽篁里,彈琴復長嘯。深林人不知,明月來相照。”[8]424《柴門倚仗圖》引首是漁洋弟子陳奕禧題“寒山秋水”四字,點明畫面意境出王維《輞川閑居贈裴秀才迪》詩:“寒山轉蒼翠,秋水日潺湲。倚杖柴門外,臨風聽暮蟬。渡頭馀落日,墟里上孤煙。復值接輿醉,狂歌五柳前。”[8]429

表1 禹之鼎為王士禛塑造的閑雅形象

《雪溪詩思圖》毛文芳認為是基于王士禛康熙三十八年在卞永譽府邸觀摩王維《雪溪圖》的讀畫經驗而作。[9]517《禪悅圖》題名出自《維摩詰經·方便品》:“雖服寶飾,而以相好嚴身;雖復飲食,而以禪悅為味。”[10]漁洋又曾有“禪悅山水”的話頭,云:“馮開之先生夢禎《快雪堂集》,頗得禪悅山水之趣,予少時極喜之。”[2]4344玩味題意,仍應是出于對王維山水詩境的喜愛而作。

《蠶尾山圖》與漁洋曾于小洞庭旁遙望蠶尾山的經歷有關,卷尾有漁洋錄小洞庭五太守宴集詩文。《踏雪尋梅圖》據汪亓記述有禹之鼎題記:“松竹陰中山不盡,梅花林外有行人。大司寇王公命仿李龍眠白描寫照,擬宋王雪溪铚詩句補景。”[6]可知畫面內容緣起于宋人王铚的詩句,而繪像風格也由王士禛規定,須“仿李龍眠白描寫照”。

王士禛挑選了這些內容作為其個人繪像的畫面主題,倩禹之鼎之筆為其塑造出一個閑雅的文士形象。

以上畫面隱藏了王士禛的官員身份,卻以“撫琴”“放鷴”“荷鋤”“倚舷”等在傳統文化中具有隱逸意味的身體動作,結合隱喻高雅情志的物象如幽篁、古琴、竹籠、白鷴、阡陌、耘耙、孤舟、釣竿等,架構起多幅強調閑雅意趣的畫面。其中“放鷴”主題與陶潛相關,極具歸隱意味。王士禛這一組繪像在圖像上不斷重復高逸的主題,鞏固讀者對其閑雅意趣的解讀。如果說《載書圖》的“表演性”體現在“載書歸里”行為對皇帝評語“其作詩甚佳,居家除讀書外別無他事”的放大上;那么《幽篁坐嘯圖》等繪像則是通過引用一系列具有隱逸意味的身體動作,并結合相關的隱喻性物象來架構起“表演性”。

與《載書圖》類似,漁洋門人創作的題畫詩附著在《幽篁坐嘯圖》等畫卷后傳播,發揮了共同塑造其形象的效用。門人題詠中刻畫的漁洋山人形象,正是王士禛這一組“自我畫像”想呈現出來的形象。也就是說,王士禛對畫面主題乃至風格的指示是第一步,授意門生題詠是第二步,這兩步共同組成了王士禛“自我畫像”的完整過程。

表2 漁洋繪像題跋情況

因圖畫收藏和展示的特殊性,筆者目前僅見到《放鷴圖》《帶經荷鋤圖》《蠶尾山圖》卷后的題跋部分。《載書圖》根據《載書圖詩》查考了題跋內容,列表如下:

從這四幅繪像的題詠情況來看,每幅題詠者十至三十馀人不等,①翁方綱《再題禪悅圖二首》其二云:“弟子題詩十五人”,詩末自注:“題者自林吉人而下凡十五人。”可知九幅繪像之一的《禪悅圖》有十五位漁洋門人題詩。翁方綱,《復初齋詩集》卷三十二,《續修四庫全書》,第1454冊,第648頁。有詩四十至六十首不等,題詠時間大約都是從畫作創作好開始持續至康熙四十二年(1703)為止。翌年王士禛罷官,結束了政治生涯。其他的幾幅繪像,可推測大多也征集了題詠。一方面前揭漁洋致林佶信札可為證明。另一方面其弟子流傳至今的別集中亦有題詠這批繪像的詩作。如朱載震的《京華集》中收錄了他題詠《雪溪詩思圖》《放鷴圖》《柴門倚杖圖》《幽篁坐嘯圖》《禪悅圖》五幅繪像的詩作[11],題《放鷴圖》的一首見《放鷴圖》畫心后第七首題詠,署“潛江門人朱載震拜題”。又如查慎行《敬業堂詩集》收錄了他題詠《柴門倚杖圖》《帶經荷鋤圖》和《蠶尾山圖》的詩作[12],其中題詠《帶經荷鋤圖》和《蠶尾山圖》的詩作亦分別見于原卷,署“庚辰除夕前一日敬題,海寧門生查慎行”;“壬午季冬海寧受業查慎行敬題”。類似的例子還有許多,這里不必贅述。基于這些證據,相信這批畫作是經過了漁洋弟子的廣泛題詠。

可以推測,從康熙三十九年至四十二年間,約六十名漁洋弟子及友人②已知參與繪像題詠的有:黃元治、朱廷鋐、孫致彌、陳奕禧、湯右曾、查昇、史申義、許志進、汪士鋐、汪倓、汪繹、方辰、李棅、王丹林、高孝本、朱載震、曹曰瑛、錢名世、蔣仁錫、俞兆晟、劉石齡、查嗣庭、王時鴻、徐文駒、朱星渚、吳麐、徐蘭、史夔、張尚瑗、林佶、梅庚、查嗣瑮、查慎行、沈朝初、張貞、許羽隆、繆沅、李嶟瑞、宮鴻歷、朱書、黃夢麟、王戩、魏坤、馮念祖、曹三才、張大受、柯煜、顧嗣立、狄億、顧圖河、王式丹、趙晉、王原、吳暻、吳雯、田廣運、沈名蓀、梁佩蘭等五十八人,其中大部分是漁洋門人。圍繞禹之鼎為王士禛創作的眾多繪像創作了約四百馀首詩作。而這些詩作中的“漁洋山人”形象基本一致,是一個具有高雅情操,懷抱隱逸之志的文人形象。

漁洋之所以選擇“自我畫像”的方式來塑造自身形象,這與其生平經歷、藝術思想有密不可分的關系。筆者認為,三方面的原因造就了康熙三十九年至四十二年的漁洋繪像與題詠:一、“南宗”畫論與漁洋“神韻”詩學的暗合;二、清初士人“自我畫像”的成功先例;三、文壇同題共作曾在漁洋聲名傳播中發揮的作用。

三、“王維佛語”:“南宗”畫論與“神韻”詩學的銜接

在這些繪像中,《雪溪詩思圖》《幽篁坐嘯圖》《柴門倚杖圖》《禪悅圖》等四幅皆與王維詩畫相關,約占半壁。人們素知漁洋論詩推崇王維。其實,漁洋對畫學、畫史的理解亦受當時流行的士人畫“南宗”論影響;而“南宗”畫論又與其“神韻”詩學有暗合之處。王維的詩畫,恰好可視為“南宗”畫論與“神韻”詩學的銜接點。

王士禛與清初重要的書畫收藏家頗有交往,并多次觀賞他們的收藏。

在與宋犖、卞永譽、宋琬、梁清標等人的交往中,王士禛得以觀摩大量宋畫,甚至看到了一些被時人視為唐畫的作品。如王維《雪溪圖》、吳道子《維摩像》、關仝《袁安臥雪圖》、李成《雪景山水圖》、趙令穰《柳莊觀荷圖》、李伯時《白描十八應真圖》、郭熙《枯木圖》《三松圖》、劉松年《羅漢圖》等俱經目驗。元明文人畫家如趙孟頫、高克恭、黃公望、吳鎮、倪瓚、王蒙、沈周、唐寅、文征明等人的作品,王士禛也非常熟悉。至于近人作品,則以周亮工收藏為多,漁洋曾多次觀摩其藏品。加之漁洋門生弟子亦時常攜畫請求題跋,或有售畫者攜古畫登門,漁洋目力所及,又遠不止以上收藏家所有者。

此外,漁洋又與秉持“南宗”畫論的婁東王氏多有往來。漁洋與王時敏之子王揆為同年進士,且曾與王時敏有文字之交。后又在京師與王翚、王原祁相往還。康熙三十年(1691),王翚進京主持《南巡圖》繪制。甫一進京,王翚便贈與漁洋八開冊頁及一大軸。[2]4032冊頁分別是《仿大癡溪山雨意圖》《仿王叔明小景》《仿巨然夕陽山外山》《仿趙吳興采菱圖》《仿董北苑》《仿黃子久天池石壁圖》《寫唐伯虎詩意》兩幅。

康熙三十四年(1695),王原祁親自攜畫作登門相贈,并與漁洋談論詩畫相通之理。[13]論畫伊始,王原祁先闡述了“南宗”畫家的理論。王士禛在《芝廛集序》中記載:“一日秋雨中,給事自攜所作雜畫八幀過余,因極論畫理久之。大略以為畫家自董、巨以來謂之南宗,亦如禪教之有南宗云。得其傳者,元人四家,而倪、黃為之冠;明二百七十年,擅名者,唐、沈諸人,稱具體,而董尚書為之冠,非是則旁門魔外而已。”[14]“南宗”畫家之論,起于董其昌,由王時敏、王原祁等繼承發揚,大體推崇的畫家有王維、荊浩、關仝、董源、巨然、郭忠恕、李成、郭熙、范寬、米芾、米友仁、趙孟頫、高克恭、黃公望、王蒙、倪瓚、吳鎮、沈周、文征明、唐寅、董其昌諸人。③董其昌:“禪家有南北二宗,唐時始分。畫之南北二宗,亦唐時分也。但其人非南北耳。……南宗則王摩詰識用渲淡,一變鉤斫之法,其傳為張璪、荊、關、郭忠恕、董、巨、米家父子以至元之四大家。” 董其昌著,屠友祥校注,《畫禪室隨筆校注》,上海:上海遠東出版社,2011年,第133頁。可以發現,漁洋豐富的讀畫經驗使他對“南宗”畫家畫作十分熟悉。基于此,漁洋對“南宗”畫論表示認可:“子之論畫也至矣,雖然,非獨畫也。古今風騷流別之道,固不越此”。漁洋在此提出了高于詩、畫的“道”來統攝“古今風騷流別”,可以在一定程度上認為這是漁洋對于文藝理論的感受了。

自漁洋聞名詩壇以來,其理論以“神韻”二字指稱。《池北偶談》卷十八云:“汾陽孔文谷天胤云:‘詩以達性,然須清遠為尚。’薛西原論詩,獨取謝康樂、王摩詰、孟浩然、韋應物,言:‘“白云抱幽石,綠筱媚清漣”,清也;“表靈物莫賞,蘊真誰為傳”,遠也;“何必絲與竹,山水有清音”“景昃鳴禽集,水木湛清華”,清遠兼之也。總其妙在神韻矣。’神韻二字,予向論詩,首為學人拈出,不知先見于此。”[15]在這一則筆記中,漁洋將自己宣揚的“神韻”之美具象成了“清遠”的審美感受。《香祖筆記》卷八又云:“表圣論詩有二十四品,予最喜‘不著一字,盡得風流’八字。又云‘采采流水,蓬蓬遠春’,二語形容詩境亦絕妙,正與戴容州‘藍田日暖,良玉生煙’八字同旨。”[16]4628“不著一字,盡得風流”的“神韻”,恰恰是通過“采采流水,蓬蓬遠春”或“藍田日暖,良玉生煙”的畫面感來傳遞給讀者。可見,“神韻”理論本身的建構就與王士禛對詩、畫關系的理解密切相關。《香祖筆記》卷六云:“余嘗觀荊浩論山水,而悟詩家三昧,曰遠人無目,遠水無波,遠山無皴。又王楙《野客叢書》:太史公如郭忠恕畫,天外數峰,略有筆墨,意在筆墨之外也。”[16]4583這里強調“意”的價值高于“筆墨”,詩、文、畫,皆以達意為追求。達意而不拘泥于筆墨技法,方可“不著一字,盡得風流”。

可以說,王漁洋“神韻”理論對傳“神”寫“意”的態度,與“南宗”畫學理論有異曲同工之妙。在這種文藝價值判斷中,王維的地位十分突出。

漁洋曾以戲謔的口氣為唐代詩人排過統序:“嘗戲論唐人詩,王維佛語,孟浩然菩薩語,劉昚虛、韋應物祖師語,柳宗元聲聞辟支語,李白、常建飛仙語,杜甫圣語,陳子昂真靈語,張九齡典午名士語,岑參劍仙語,韓愈英雄語,李賀才鬼語,盧仝巫覡語,李商隱、韓渥兒女語。”[2]3763細味其意,大體將唐代大詩人分三類,分別以釋、道、人作比喻。漁洋比王維詩為“佛語”,自然認為其在唐詩人中居睥睨眾生的位置。又如其著名的選本《唐賢三昧集》,選王維詩一百馀首,占全書四分之一比重,更體現出其“神韻”理論旨趣所在。

作為“詩圣”的杜甫是漁洋推崇王維的過程中難以應對的一座高峰,但在畫學領域就截然不同了。在董、王建構的“南宗”畫脈中,王維仍是“佛”,是“南宗”的淵源所在。王原祁說:“畫家自晉唐以來,代有名家。若其理、趣兼到,右丞始發其蘊。”[17]同時,在王士禛《芝廛集序》回應王原祁論畫的機鋒中,亦透露出其以王維代表的“神韻清遠”美學來涵蓋杜甫代表的“沉郁頓挫”美學之企圖。

又曰凡為畫者,始貴能入,繼貴能出,要以沉著痛快為極致。予難之曰:“吾子于元推云林,于明推文敏,彼二家者,畫家所謂逸品也。所云沉著痛快者安在?”給事笑曰:“否否,見以為古澹閑遠,而中實沉著痛快,此非流俗所能知也。”予聞給事之論,嗒然而思,渙然而興,謂之曰:“子之論畫也至矣,雖然,非獨畫也。古今風騷流別之道,固不越此,請因子言而引伸之可乎?唐宋以還,自右丞以逮華原、營丘、洪谷、河陽之流,其詩之陶、謝、沈、宋、射洪、李、杜乎?董、巨其開元之王、孟、高、岑乎?降而倪、黃四家,以逮近世董尚書,其大歷、元和乎?非是則旁出,其詩家之有嫡子正宗乎?入之,出之,其詩家之舍筏登岸乎?沉著痛快,非惟李、杜、昌黎有之,乃陶、謝、王、孟而下,莫不有之。子之論,論畫也,而通于詩;詩也,而幾于道矣。[14]

在王原祁的畫論中,“沉著痛快”較“古澹閑遠”更為藝術價值的核心。王士禛順應其語,提出詩中“沉著痛快”不僅在李、杜、韓愈詩中,更在王維、孟浩然的詩中。就此,漁洋將王原祁論“南宗”畫派“以沉著痛快為極致”的理論,巧妙地轉換成了詩中王、孟“神韻清遠”之風包蘊著李、杜“沉著痛快”之骨的觀點。在清初詩學尊杜的風氣下,漁洋論詩主“神韻天然”,以王維為極則,生前身后,都受到挑戰。但“南宗”畫論以王維為宗師。“雪里芭蕉”的美學價值,使漁洋在提倡“無跡可求”的詩學之美時獲得了跨領域的支持。因此,漁洋順勢提出高于詩、畫單領域的美學價值“道”,在這統攝“古今風騷流別”的“道”中,“右丞”處于“嫡子正宗”之首的位置。清初“南宗”畫論在士人間影響頗廣,漁洋“自我畫像”四次取材于王維詩畫,有提示觀者參考“南宗”畫史畫論來思考、認識其“神韻”詩學的考量。

四、紀實與想象:清初士人自我畫像的兩種類型

塑造“漁洋山人”藝術形象的過程中,王士禛占據著主動權。他選擇場景和主題,選擇詩文作為畫面的依據,甚至還可以選擇門人作為畫面內容建構的書寫者。今傳世畫跡中,未見王士禛要求畫家繪制類似《侍直圖》《待漏圖》《扈蹕圖》之類標志其高官身份的圖畫。當讀者觀看這一系列名為禹之鼎創作,而實為王士禛本人預設的“自我畫像”及其題跋時,身居高位而超然世外的“漁洋山人”形象借機在讀者腦海中豐滿起來。

圖2 《迦陵填詞圖》,釋大汕原作,佚名刻,陳淮編,《陳檢討填詞圖》(清乾隆刻本),卷首插圖

而啟發王士禛通過禹之鼎進行“自我畫像”的,可能是他曾經題詠過的《迦陵填詞圖》《徐電發楓江漁父圖》《朱竹垞小長蘆圖》和《卞中丞紀年圖》等士人繪像。

康熙十七年(1678),僧人釋大汕受陳維崧委托繪制《迦陵填詞圖》,圖中陳維崧手把美髯,踞于席上,目光看向一旁蕉葉上的麗人,心中似正構思一闋小詞。蕉葉易朽壞,象征著人生的變幻,在佛教題材繪畫中又有一層超越變幻的象征性。[18]在明清仕女畫中,蕉葉時常作為美人的陪襯甚至承托物出現。釋大汕將蕉葉上的紫云繪為麗人模樣,頷首弄簫,含情脈脈。

因晚明以來男風盛行[19],迦陵與紫云同性情事非但無傷大雅,反而得到士林鼓吹。[20]同年,陳維崧參加博學鴻儒科,將此圖攜往京城。一時名士如梁清標、王士禛、朱彝尊、尤侗、毛奇齡、納蘭性德、洪昇等皆有題詠。[21]康熙四年(1665),漁洋曾在水繪園中戲謔紫云,《漁洋詩話》記載:“余與邵潛夫、陳其年諸名士,以康熙乙巳修禊冒辟疆水繪園,分體賦詩。余戲謂其年曰:‘得紫云捧硯乃可。’紫云者,冒歌兒最姝麗者,為其年所眷。許之。余坐湘中閣,立成七言古詩十章。”[22]4755此番陳維崧攜《迦陵填詞圖》進京,漁洋題詩兩首,其二云:“玉梅花下交三九,紅杏尚書枉擅名。記得微吟倚東閣,梅花如雪撲簾旌。”①王士禛所題二首其一未收入《漁洋續詩集》,《王士禛全集》應補為佚詩,云:“衣香鬢影共氤氳,吹徹參差入夜分。贏得迦陵新句好,不辭心力事朝云。”借東坡小妾“朝云”的名字點明畫中麗人是孌童“紫云”。陳淮,《陳檢討填詞圖》(清乾隆刻本),題詠頁1B。首句直接用了陳維崧《蝶戀花·紀艷十首》之《圍爐》中的名句,②陳維崧《蝶戀花·紀艷十首》之《圍爐》:“拂曉相逢花弄口。如此天寒,何事清晨走。小院綠熊鋪褥厚。玉梅花下交三九。 招入繡屏閑寫久。斜送橫波,郎莫衣單否。袖里任郎沾寶獸。雕龍手押描鸞手。”《全清詞·順康卷》,北京:中華書局,2002年,第7冊,第3948頁。這首詞描畫了情人于寒冬清晨的梅花樹下相逢,轉入屏后,探手入袖中為對方暖手的曖昧情境。漁洋認為此情此景勝過宋祁的“紅杏枝頭春意鬧”。后兩句寫陳維崧為得到紫云,一夜之間賦百首梅花詩的韻事。③況周頤筆記記載:“云郎者,冒巢民家僮紫云,字九青,儇巧善歌,與陳迦陵狎。迦陵為畫云郎小照,遍索題句。相傳迦陵館冒氏,欲得云郎,見于詞色,冒與要約,一夕作《梅花詩》百首。詩成,遂以為贈。”況周頤著,郭長保點校,《眉廬叢話》,太原:山西古籍出版社,1995年,第217頁。《迦陵填詞圖》的題詠是清初文壇盛事,據統計,其題詠中,僅詞體在康熙朝就多達68首。[23]乾隆末年,陳維崧從孫陳淮欲刻圖,攜原卷請沈初作序。沈初描述卷后的題跋說:“卷中一時著名當代之士大夫,以至山人衲子,各有題詠,蠅頭細書,鱗次櫛比,皆可諷玩。”可見《迦陵填詞圖》在士林間傳播之廣。這幅內容曖昧的圖畫,與卷后詩詞題詠一起,為每一位新的讀者塑造出一位領袖清初詞壇,詞作一新天下人耳目的詞人形象。[24]

吳江詩人徐釚,于康熙十四年(1675)屬畫家謝彬為其繪小艇戴笠垂釣像,名曰《楓江漁父圖》。此后,徐釚亦自號“楓江漁父”。[25](傳1A-2A)康熙十七年,徐釚應博學鴻儒科,攜《楓江漁父圖》進京,遍邀名人題詠。王士禛詩云:“十載吳江理釣絲,筆床茶具似天隨。朝來宣賜蓬池鲙,卻憶鱸香亭畔時。”[25]題8B

末句用張季鷹思吳中鱸魚莼菜而千里歸鄉的典故,暗示徐釚對京師官場做派的背離心理。張尚瑗記述:“先生自應召居館職,比乞假南游,所歷必挾圖自隨,得名人題詠甚夥。既補官左遷,同朝餞送,及里居唱和,又往往題詩此圖之左。”[25](序1A-2A)徐釚對這幅繪像如此喜愛,數十年隨身攜帶,并出示友人求題,可見其本人對“楓江漁父”藝術形象的認可。孤舟往往暗示背離世俗和精神自由,如吳鎮常在肅穆的山水下安置一葉孤舟,象征逃離現實。但謝彬這幅畫作以繪像為主要功能,釣徒畫得面目清晰,孤篷從老樹蘆叢中移出,布局更接近于元人盛懋的《秋舸清嘯圖》和《秋江垂釣圖》。康熙三十四年(1695),徐釚自編詩文集《南州草堂集》,作自序;又將《楓江漁父圖》及其題詠編成《楓江漁父圖題詞》,作《楓江漁父傳》。[26]此后于六十歲這一年,徐釚完成了自我畫像及其題詠的編纂,自傳的撰寫與別集的編纂工作,自行奠定了后世解讀其藝林形象的基礎。[9]271-272

圖3 《小長蘆圖》,禹之鼎原作,佚名刻,顧準編,《讀畫齋偶輯》(清嘉慶刻本),插圖

值得一提的是,《迦陵填詞圖》與《楓江漁父圖》在傳播上的成功,與康熙十七年應試者進京,十八年(1679)三月方舉行博學鴻儒考試的史實有關。應此次博學鴻儒科者多為明末清初精英士人,早具聲名。王士禛曾在寫給王弘撰的信中說:“頃征聘之舉,四方名流,云會輦下。蒲車玄之盛,古所未有。”[27]四方名流云集京師半年之久,相互交游唱酬,產生的文化影響力在有清一代前所未有。

康熙二十五年(1686)十二月,朱昆田隨山東巡撫張鵬進京,侍父朱彝尊起居。康熙二十七年(1688)三月朱昆田離京南歸。在不到一年半的時間里,朱昆田隨父親交酬京中名人,在京中詩壇留下了聲名。翌年,朱彝尊請禹之鼎繪制父子合像《小長蘆圖》(又名《小長蘆釣魚師圖》),同時治印“小長蘆釣魚師”,并以此自號。[28]

王士禛為《小長蘆圖》題寫了一組五六七言三體詩,這是一種清代流行的題圖詩體。其一云:“史筆高三館,歸心戀五湖。分明蝦菜好,寫出小長蘆。”其三云:“一蓑一笠日相隨,不似官人似釣師。”[29]1090-1091可以看出,王士禛采取的正是十年后弟子們贊頌他的方式,在指出竹垞擁有“史筆高三館”的“官人”身份基礎上,再去點明他“一蓑一笠日相隨”的“歸心”,表現“戀五湖”的“釣師”形象。乾嘉時期,嘉興詩人朱休度有詩《丁小鶴暨同人秋夜對月,適觀家太史〈小長蘆釣魚師圖〉,遂用卷中二十家題辭體同賦五言六言七言各一絕,錄詩來索和》[30],由詩題可知,畫卷流傳至乾嘉時期已有二十家題詠,且都采用了首倡者王士禛使用的體裁,得詩六十首。

康熙三十八年(1699),卞永譽向王士禛奉上《式古堂書畫匯考》。王士禛評價此書云:“視《云煙過眼錄》《鐵網珊瑚》諸書獨為詳博,亦游藝不可少之書也。”[2]4324同年冬,卞永譽邀請王士禛觀其收藏,王士禛創作了《題卞中丞紀年圖十首》。翌年,卞永譽轉刑部右侍郎,成為王士禛的同僚。同年,王士禛又兩次觀摩卞永譽的書畫收藏,皆載之《居易錄》。[2]4373,4377-4378據毛文芳研究,卞永譽紀年圖冊頁共十八幅,每幅畫頁上方有卞氏自題畫名與題識,對頁有文人題詠。紀年圖始于記錄康熙三年(1664)其20歲時的《待漏》,迄康熙二十八年(1689)45歲時的《隨駕》,依次為:待漏(20歲)、靜觀(22歲)、語花(24歲)、讀書(25歲)、聞禪(26歲)、追夢(27歲)、寄羽(28歲)、蘇堤問月(31歲)、撫海(33歲)、會兵金廈(35歲)、濟署觀荷(37歲)、椿萱并茂(38歲)、學圃(39歲)、教化(41歲)、望白云(41歲)、竹林假寓(42歲)、半塘寺(43歲)、隨駕(45歲)。題詠者有汪霦、張豫章、汪元綱、羅坤、王士禛、韓菼、田雯、田霡等。[9]44-107王士禛《題卞中丞紀年圖十首》意境頗美,如“花時河渚鏡中游,茗椀壚熏列兩頭。知有何人伴幽獨,四山香雪一孤舟。”描寫了覆雪的群山之下,一葉扁舟沿溪而來,舟中載有茗酒。繪像主人微醺間看著兩岸初發的野梅映照于清澈的水面。此刻,他仿佛乘舟飄流于天際一般。又如“桐君山出白云層,云外荒臺盡日登。烏桕丹楓秋色里,瓣香新酹古嚴陵。”[31]畫面從富春江水向上延伸,一側的桐君山上縈繞著一帶白云,云外一片彤紅的烏桕、丹楓下,黃土荒臺上繪像主人正張目遠眺,心中懷念著古賢嚴光。作為紀年圖,這一套冊頁的畫面內容都以紀實性為主。毛文芳認為,漁洋康熙三十九年以后邀請禹之鼎繪制的“這一系列表征個人心志的畫像,與《卞永譽畫像》有著相互對應的關系。”[32]但是,漁洋的一系列繪像只有《載書圖》依實事繪制,其他繪像畫面多出于詩意與想象。在紀實與否的天平上,卞永譽《紀年圖》總體偏向紀實,王士禛繪像總體偏向想象。與其說王士禛繪像是模仿《卞永譽畫像》而存在對應關系,不如說是漁洋對陳維崧、徐釚、朱彝尊、卞永譽等為代表的清初士人好為繪像風氣的接受與回應。從身體動作來看,迦陵撫髯持筆,眼望美人;徐釚與朱彝尊戴笠持竿,垂釣江濱,分別表現了“多情才子”與“避世釣徒”的不同身份,并得到了題畫詩的進一步強調。由此可以看出漁洋《幽篁坐嘯圖》等對它們的承繼關系。而《卞永譽畫像》向漁洋展示了繪像在紀實方面的優勢,也促進了《載書圖》的繪制。甚至,假設將“載書”二字嵌入《卞永譽畫像》的一系列主題中,在一定程度上也將如鹽入水,無跡可求。

五、秋柳紅橋:同題共作對“自我畫像”的啟示

從康熙三十九年至康熙四十二年,前后四年時間里,由漁洋弟子、友人共同創作的數百首題畫詩,可以被視為由繪像引起的一次文學同題共作活動。這次集中塑造王士禛個人形象的題畫詩創作活動與漁洋青年時期賴以成名的秋柳、紅橋唱和兩次文學活動可以做一對比。

關于秋柳唱和,漁洋在《菜根堂詩集序》中記錄:“順治丁酉秋,予客濟南,時正秋賦,諸名士云集明湖。一日會飲水面亭,亭下楊柳十馀株,披拂水際,綽約近人,葉始微黃,乍染秋色,若有搖落之態。予悵然有感,賦詩四章,一時和者數十人。又三年,予至廣陵,則四詩流傳已久,大江南北和者益眾。”[33]秋柳唱和的人數及詩作數量今難確考,但在人數上,結合《漁洋詩話》的記載:“余少在濟南明湖水面亭,賦《秋柳》四章,一時和者甚眾。后三年官揚州,則江南北和者,前此已數十家,閨秀亦多和作。南城陳伯璣允衡曰:‘元倡如“初寫《黃庭》,恰到好處。”諸名士和作皆不能及。’”[22]4752可知秋柳唱和在順治十四年(1657),明湖賦詩至十七年(1660)漁洋抵揚期間人數擴張有限,仍為“數十家”①據張宏生考察,已知參與秋柳唱和的詩人有丘石常、柳燾、楊通久、楊通睿、楊通俊、楊通俶、孫仲孺、冒襄、徐夜、顧炎武、曹溶、許旭、王士祿、陳維崧、朱彝尊、汪懋麟等十馀人。張宏生,《清詞探微》(上海:上海古籍出版社,2008年),第203-205頁。另外,王士禛曾在康熙十八年(1679)創作的《題蘇臺楊柳枝詞后二首》小序中說:“汪鈍翁編修首倡,吳越和者數百人。”并在其詩作“明湖憶得吟秋柳,慘綠當年最少年”兩句后自注:“予賦秋柳詩,時順治丁酉歲,海內和者亦數百家。”“數百家”唱和秋柳詩的情況,可能是順治十七年以后至康熙十八年之間,唱和人數擴大的結果,也可能是大言。王士禛,《漁洋續詩集》卷十二,袁世碩主編,《王士禛全集》,第2冊,第907頁。,那么四年間和作數量應遜于后來的繪像題詠。

有趣的是,據顧洪記載,一位濼水王姓畫家于順治十四年七月根據秋柳唱和實事繪制了《柳洲詩話圖》。圖中四人圍坐明湖秋柳之下,談詩論藝,其中一人為王士禛。此外,圖卷接紙上有王士禛序、詩并抄錄曹溶、朱彝尊和詩及嚴沆、陳伯璣評語各一則。嚴志雄認為,《柳洲詩話圖》后的王士禛題記,“應為士禛自新城赴揚途中書于濟南大明湖北渚亭者(此正士禛三年前賦詠《秋柳詩》之處)。”[34]《王漁洋事跡征略》亦根據顧洪文章認為,漁洋于順治十七年三月前“在濟南大明湖北渚亭為友人書《秋柳》詩并記于《柳洲詩話圖》上,以答友人相送之意。”[35]

但是,這幅《柳洲詩話圖》及王士禛題記疑點甚多。其一,王士禛題記云:“好事者遂屬濼水宗老繪成《柳洲詩話圖》見示。”但這位“濼水宗老”在《柳洲詩話圖》左下角的題款為“順治丁酉七月濼水〔王〕”,比發生在十四年八月的秋柳唱和提前了一個月。①本文所引《柳洲詩話圖》卷上文字皆轉引自顧洪,《記芬陀利室所藏〈王漁洋柳洲詩話圖〉卷》,《文獻》,1993年第3期,第61-69頁。方括號內“王”字為顧洪根據圖畫題記及有關書籍所補。

其二,王士禛生平雜著中多次記載了關于秋柳唱和及生平繪像的信息,卻從未提及這幅畫作。

其三,如果這幅畫創作于順治十四年,那么流傳至今,畫卷上應有不少清代藏家的題跋與鈐印。抑或在流傳過程中產生相關記錄傳世。但根據顧洪和嚴志雄對于畫卷的介紹與研究,似乎畫卷在王士禛自題之后,就被秘藏起來,有清一代無任何人提及此圖,直至民國十五年(1926)顧頡剛于泉州潘氏手中發現后才得到民國學人的題詠,可謂來源可疑。

其四,王士禛的題記中說:“未幾槜李曹子溶、秀水朱子錫鬯先后寄遙和之作。”朱彝尊《曝書亭集》卷四這首《同曹侍郎遙和王司理士禛秋柳之作》[36]以“司理”尊稱漁洋,當作于順治十六年(1659)十一月漁洋謁選得揚州推官職之后。王士禛是否會在翌年三月前收到曹溶與朱彝尊寄來的詩作?

其五,畫卷上王士禛題記中的大部分內容皆可在常見文獻中找到出處,如“順治丁酉秋”至“予悵然有感”一段見前揭《菜根堂詩集序》;“昔江南王子”至“以示同人”一段見《秋柳詩四首序》[37];曹溶、朱彝尊題詩見《曝書亭集》;嚴沆評語見惠棟《漁洋山人精華錄訓纂》[38];陳伯璣評語見前揭《漁洋詩話》。惟些許文字小有異同。如果題記是王士禛本人于順治十七年旅次中題寫,“昔江南王子”一段為何與他三年前寫的詩序高度雷同,而漁洋多年后撰寫的《菜根堂詩集序》更不應該與這則題記文字雷同至此。最有可能的情況是這則題記乃后人抄撮以上文獻而成。

其六,卷上題記抄錄陳伯璣評語云:“元倡如初寫黃庭,恰到好處,諸名士和作如曹、朱兩先生者蓋少也。”但事實上,王士禛在到任揚州以后才結識慕名來投的陳伯璣。[39]于順治十七年三月時,陳氏還沒有機會廣泛閱讀“諸名士和作”,漁洋也太不可能征引陳氏評語。

綜合上述六個疑點,對認為這幅《柳洲詩話圖》基于秋柳唱和而作,并為王士禛親自題記的看法,筆者表示懷疑。或許,這是一幅與秋柳唱和并無關系的圖畫,乃后人偽造漁洋題記接于其后,以附會雅事。但是,這種附會作偽的行為也從反面證明了王士禛詩學活動與圖畫的密切關系已為世人廣泛關注、認同,甚至成為了作偽者的心理依據。

再看紅橋唱和。據漁洋《紅橋游記》記載:“壬寅季夏之望,與籜庵、茶村、伯璣諸子偶然漾舟,酒闌興極,援筆成小詞二章,諸子倚而和之。籜庵繼成一章,予亦屬和。”[4]5068在康熙元年(1662)夏天的這次紅橋唱和中,漁洋寫下“綠楊城郭是揚州”(《浣溪沙·紅橋懷古》)一闋,頗受矚目。唱和的主要參與者有袁于令、杜濬、張養重、陳維崧等九人。乍看之下規模較小,但綜合漁洋自順治十七年抵達揚州,至康熙二年(1663)四年間在揚州的填詞唱和活動,以其為中心的主要有《沁園春·偶興》《菩薩蠻·詠青溪遺事畫冊》《浣溪沙·題余氏女子繡浣紗圖》《解佩令·賦余氏女子繡洛神圖》《望湘人·賦余氏女子繡柳毅傳書圖》《海棠春·閨詞》《浣溪沙·紅橋懷古》《望遠行》等八次,主要唱和者則有鄒祗謨、彭孫遹及上述諸人等十馀人,詞作數量約百首。[40]

秋柳唱和雖然沒有真正的紀實圖畫傳世,但大量唱和漁洋的同題共作是漁洋名聲高揚詩壇的起點。嚴迪昌認為,秋柳唱和的成功使漁洋“在人未到揚州時已聲奪廣陵詩群”,漁洋后來“反思藝事以樹其幟時不能不深味《秋柳》之作所帶給自己的佳益效果,從而進一步構架其‘神韻’之說。”[41]蔣寅指出,王士禛康熙初年主持廣陵詞壇時便標舉“神韻”之說并在詞壇首先引起了反響,成為扭轉明末詞風的新詞學觀念。[42]這一點,《浣溪沙·紅橋懷古》中“綠楊城郭是揚州”一句反復為畫家入畫的細節可謂其映證。“紅橋風物眼中秋,綠楊城郭是揚州”兩句詞中的朦朧意蘊與搖曳風味,吻合其“神韻天然”的美學追求,引起了廣陵詞壇的熱烈響應,并與漁洋其他詩中名句一道傳唱人口,多次被寫為詩意圖。

康熙元年(1662)五月,王士禛的第一本詩集刊行,二十六人的作序隊伍既有遺民,又有清廷新貴,山東、江南兩地詩人皆高度評價漁洋。康熙四年(1665)王士禛離開揚州北上前夕,其詩名已為南北詩壇所公認。[43]但是,自此以后,他未再以中心人物之姿引起影響力如秋柳、紅橋般的文壇同題共作活動。直到康熙三十九年,漁洋命禹之鼎繪制畫像并邀請門生弟子廣泛題詠,才又一次掀起了一場以他為中心,且規模龐大的同題共作活動。只不過這次同題共作受限于題材,突出的是王士禛個人的寵遇與志趣,不再廣泛引起士人響應。其影響力相較同為繪像題詠,但以旖旎情事為主題的《迦陵填詞圖》要小得多。

六、詩思畫髓:翁方綱對漁洋繪像的解讀

當漁洋卸下官職,走向寂寞。誰能以漁洋后繼自任,試圖執詩壇牛耳?其再傳弟子翁方綱有此雄心。翁方綱,字正三,號覃溪,一號蘇齋,大興人。他于黃叔琳萬卷樓讀書時便編纂了《漁洋杜詩話》,任廣東學政時又依“神韻”詩學編寫《石洲詩話》前五卷,任山東學政時又刊刻了漁洋的《七言詩》《五言詩》和《古詩平仄論》。另外,翁方綱還編纂了《唐人七律志彀集》《七言律詩抄》《七言詩平仄舉隅》《五言詩平仄舉隅》《七言詩三昧舉隅》《小石帆亭五言詩續抄》等與漁洋“神韻”詩學有關的著作。此外,《復初齋文集》及《石洲詩話》后三卷中亦有不少言論探討漁洋詩學。翁方綱闡揚漁洋的決心可從其《小石帆亭著錄序》中所謂“急以闡揚先生言詩大指為要務”①翁方綱,《小石帆亭著錄序》:“石帆亭者,漁洋先生論詩處,在新城里第池北書庫間。昔吾邑黃昆圃先生受學于漁洋,至視學山東役竣猶親執經問業于此。方綱幼侍先大父及昆圃之門,輒心慕之。后四十馀年而方綱視學于此,竊念漁洋先生以詩學沾溉後賢,顧受其膏馥者,或往往厭薄先生,蓋始于趙秋谷,而后人所聞不逮秋谷,亦從而效之。實則先生言詩窺見古作者不傳之秘,滌盡渣滓,獨存精液,所謂詞場祖述,江河萬古者歟。方綱既得承先生門墻緒論,又得與學人訓故齊魯之間,急以闡揚先生言詩大指為要務。”《小石帆亭著錄》(《蘇齋叢書》本),序目頁1A-1B。見出一斑。

但是,翁方綱又不是簡單的繼承發揚“神韻”詩學。進士及第后,翁方綱與錢載前后論詩二十五載,深受錢載宗宋詩學影響。約乾隆四十四年(1779)翁方綱的“肌理”詩學成熟以后,也以宗宋為本色,推尊杜甫、蘇軾、黃庭堅、虞集等詩人。“神韻”詩學此時在翁方綱看來,缺陷在于虛而不實,且對杜詩的理解不深。而宋詩的優點恰恰在于對杜詩有較好的繼承。所以,翁方綱舉揚漁洋的過程中,必須對漁洋“神韻”詩學進行修正。翁方綱晚年編纂的《石洲詩話》卷六《漁洋評杜摘記》中就多次提出漁洋不能正確理解杜詩。如漁洋說杜甫《醉時歌》:“相如二句可刪。結似律,不甚健。”蘇齋下按語:“按此卻是漁洋評,而實謬誤。……愚嘗謂空同、滄溟以‘格調’論詩,而漁洋變其說,曰‘神韻’。‘神韻’者,‘格調’之別名耳。漁洋意中,蓋純以脫化超逸為主。而不知古作者各有實際,豈容一概相量乎?”[44]又如《小石帆亭五言詩續鈔略例》解釋自己修正漁洋詩學之舉,云:“蓋漁洋意中,以古調、唐調為此疆爾界久矣。其實論詩不宜如此。……愚于論詩,深不滿趙秋谷以后嗜異者集喙于漁洋;而于漁洋所論,又不得不分別疏之。”[45]

蘇齋采取修正繼承的方式闡揚漁洋詩學,并隱隱自命為漁洋詩壇地位之后繼。為此,翁方綱在京師詩壇上亦常常組織文學活動,其中最引人矚目的是“蘇齋東坡生日會”。根據魏泉的研究,翁方綱于乾隆三十八年(1773)十二月十七日購得宋版《施顧注蘇詩》后,便開始了持續幾十年的“為東坡壽”活動。[46]從乾隆四十四年翁方綱寫給程晉芳、張塤、羅聘、桂馥、吳錫麒、洪亮吉、黃仲則等十三人的邀請信中,可以看出為紀念東坡生日,翁方綱準備了多幅東坡繪像進行展示。[47]生日會中,他又與同仁們一起賦詩紀念。隨著“東坡生日會”的逐漸成熟,翁方綱又將生日會的文學活動形式擴展到了黃庭堅和王士禛身上。

禹之鼎于康熙三十九至四十一年間創作的漁洋繪像中,翁方綱收藏了《載書圖》真跡,還見過《禪悅圖》與《戴笠圖》的摹本。其《題漁洋先生戴笠像》流露出他對神韻詩學的矛盾態度,云:

先生非戴笠人也。而其門人常贊之曰:“身著朝衫頭戴笠,孟縣眉山共標格。”夫蘇有笠圖,韓則無之。乃以為共標格者,何哉?愚以為,此詩家之喻言耳。古今不善學杜者,無若空同、滄溟。空同、滄溟,貌皆似杜者也。古今善學杜者,無若義山、山谷。義山、山谷,貌皆不似杜者也。夫空同、滄溟,所謂“格調”,其去漁洋所謂“神韻”者,奚以異乎?夫貌為激昂壯浪者,謂之襲取。貌為簡淡高妙者,獨不謂之襲取乎?……先生嘗謂杜陵與孟襄陽不同,而其詩推孟浩然獨至。若宋之山谷、元之道園,皆與先生不同調,而先生尤推述之不置。則知先生論詩初不系乎形聲象貌之似矣。[1]676

這里對于漁洋詩學的批評與維護自相矛盾,且不符合漁洋詩學實際。翁方綱一貫認為漁洋“神韻”詩學與李夢陽、李攀龍“格調”詩學接近,在這里再次重申:“所謂‘格調’,其去漁洋所謂‘神韻’者,奚以異乎?”與此同時,他指出李夢陽、李攀龍是“古今不善學杜者”。那么,與“格調”無異的漁洋詩學也應該是“不善學杜者”。同時蘇齋提了個問題:既然“激昂壯浪”的“格調”說是貌襲杜而不善學杜,那么“簡淡高妙”的“神韻”與杜詩的關系又如何呢?其實漁洋詩學受“格調”詩學影響,具有濃厚的“分體”觀。他在五言上推崇王、孟,并以此為唐賢三昧。但在七言上,漁洋還是給杜甫留了重要的一席,其《七言詩》單列杜詩為一卷就是證明。基于其分體觀,漁洋一方面不學杜,一方面也不輕視杜甫。翁方綱自己也無法直接回答自己的提問,轉而說杜甫與孟浩然不同調,而杜欣賞孟;漁洋與黃庭堅、虞集不同調,而漁洋能欣賞黃、虞。最后歸結出一個“先生論詩初不系乎形聲象貌之似”的結論。實際上說的是漁洋雖然與杜甫不同調,但在今天推崇杜甫的前提下,也不要去“貌”取漁洋,輕視漁洋。說到底,蘇齋還是繞開了漁洋不學杜這一事實。

在了解了蘇齋對漁洋詩學的矛盾態度以后,再來看翁方綱對桂馥所摹《禪悅圖》的題詠。第一次他題詩《未谷自山東摹得禹慎齋畫漁洋禪悅圖屬題》,開篇云:“先生詩喻禪,于唐得三昧。”[48]647如前文所引,漁洋曾比王維詩為“佛語”。他又曾說王維詩“往往入禪,有得意忘言之妙”。[16]4485更進一步,漁洋《唐賢三昧集》選王維詩獨多,可謂其心中唐詩三昧之具體。可見翁方綱體會到了《禪悅圖》是基于漁洋對王維的推崇而作。但是,在這首詩的末尾,蘇齋云:“還向詩中尋,抑有詩外事。不敢下轉語,但恐生滯礙。”漁洋推崇王維,對蘇齋而言可謂如鯁在喉,欲言又止。沒過多久,蘇齋似乎找出了癥結,他再次題詠《禪悅圖》摹本說:“昔聞山谷如摩詰,今識漁洋似老坡。依著漁洋寫坡像,翻然不似卻如何?”[48]648翁方綱對此次題詩似乎非常自得,他在《奉使視山東學政馮星實通政用拙作夢蘇草堂詩韻贈別奉酬》自注中說:“前輩有云:東坡像與漁洋極相似。予昔題漁洋《禪悅圖》云:‘依著漁洋寫坡像,翻然不似卻如何。’此禪家偈子也。”[49]翁方綱的意思是說,今人誰也沒有見過東坡的真實面目,所謂東坡與漁洋相似,亦不過是后人所作的東坡肖像與漁洋相似而已。人生在世的真面目本已是因緣際會的巧合,轉瞬即逝的假象,更何況假象的畫像,諸像皆是空。那么,依著漁洋的畫像來繪制東坡畫像,而能夠讓今人借以緬懷東坡的話,就算不像東坡的真實面目又如何呢。這句轉語,與“不系乎形聲象貌之似”相合,超越了對于繪像中“肖”與“不肖”的考量,進入了對繪像意義的追求層面。那么,《禪悅圖》等繪像中的人物“肖”否并不重要,重要的是漁洋在這些繪像中傳遞的精神訊息。如果說王士禛的本意是在《禪悅圖》中表現其與王維一致的審美追求,那么,翁方綱要強調的則是漁洋與東坡在精神上的相通。

王士禛欣賞蘇軾,在“王維佛語”的一段論述最后,他說:“蘇軾有菩薩語,有劍仙語,有英雄語,獨不能作佛語、圣語耳。”意思是說蘇軾能夠兼唐代眾詩人之長,唯獨離王維和杜甫的境界稍差一步,評價亦不可謂不高。甚至在《雪溪詩思圖》意境的取材上,也選取了蘇詩“竹外一枝斜更好”。但是,王士禛最推崇的仍是王維,而非蘇軾。作為讀者的翁方綱,基于其“肌理”詩學與“神韻”詩學的區別,不愿意強調王維,而希望借助漁洋詩壇領袖的地位去推崇杜、蘇。于是借用“不系乎形聲象貌之似”的思路,提出前人關于漁洋繪像與東坡繪像貌似的說法,卻不去評論其是非,而暗示兩者精神上的相似。說到底,蘇齋希望將“神韻”詩學涂抹成無所不包的理論,①翁方綱,《漁洋詩髓論》:“至于嚴滄浪之論詩上接王官遺意,先生蓋亦偶借拈之,非直以此概千載詩家也。”翁方綱,《小石帆亭著錄》(《蘇齋叢書》本),卷五,頁26B。王士禛在《唐賢三昧集序》中說:“嚴滄浪論詩云:‘盛唐諸人,惟在興趣,羚羊掛角,無跡可求,透徹玲瓏,不可湊泊。如空中之音,相中之色,水中之月,鏡中之象,言有盡而意無窮。’司空表圣論詩亦云:味在酸咸之外。康熙戊辰春杪,歸自京師,居寶翰堂,日取開元、天寶諸公篇什讀之,于二家之言,別有會心。”袁世碩主編,《王士禛全集》,第3冊,第1534頁。其實,王士禛在此引述司空圖、嚴羽之論,正是其“神韻”詩學的核心。此外,王士禛還在《池北偶談》《分甘馀話》等筆記中反復征引嚴羽詩論。翁方綱一筆抹殺,說成漁洋“偶借拈之”,不過是其希望以再傳弟子身份繼承漁洋詩壇領袖地位的同時修正“神韻”詩學而采取的迂回策略。進而在其中兜售“肌理”詩學對杜詩、蘇詩的推崇。根據這種思路,也就得出了“善學杜者”,不要在乎漁洋詩“簡淡高妙”的面貌及其對杜詩的批評,在漁洋不愿“襲取”杜詩面貌的精神中轉而求取學杜的精神。

七、總結:

綜合來看,王士禛于康熙三十九年至四十一年間命禹之鼎繪制的十幅繪像,從畫面內容可以分為“紀實”(《載書圖》)與“想象”(《幽篁坐嘯圖》等)兩類。這兩類繪像都具有其“表演性”:《載書圖》的“表演性”基于京城彰義門外漁洋“載書歸里”事件對上諭的放大;《幽篁坐嘯圖》等則通過畫面內容對閑雅高士身體動作、隱喻意象的引用和架構來實現。通過這些繪像不斷地重復和強調,漁洋“詩人”的身份站到了前臺,而“官員”身份成為了其“詩壇領袖”身份的背書。“詩人的表演”在禹之鼎這一系列繪像中,體現出了漁洋塑造自我形象的努力。有趣的是,這些繪像中致敬王維詩、畫的就有四幅之多。筆者認為,婁東王氏倡導的“南宗”畫論與漁洋“神韻”詩學皆推崇王維,使得漁洋在繪像上更傾向于引用王維詩、畫。與此同時,漁洋對于《迦陵填詞圖》《楓江漁父圖》《小長蘆圖》《卞中丞紀年圖》的題詠經驗,及秋柳、紅橋唱和等文學同題共作活動帶給他的成功經驗,促使他廣泛征求門生弟子們題詠繪像,在康熙三十九年至四十二年的四年時光里,掀起了一場約六十名漁洋弟子、友人參與創作約四百余首詩作的同題共作活動。至此,繪像與題詠兩個步驟共同組成漁洋的“自我畫像”行為。但是,一幅繪像生成后,它便獨立于作者之外,王士禛和禹之鼎皆無法左右其在后世遭到怎樣的解讀。翁方綱在解讀漁洋繪像的過程中,出于修正“神韻”詩學、推尊宋詩的需要,有意忽略其與王維的聯系,轉而強調漁洋與東坡的關系。這種行為雖然不完全符合漁洋繪像的本意,卻豐富了漁洋繪像的闡釋空間。總的來看,漁洋繪像提供的成功經驗在清代掀起了不小的波瀾。袁枚描述乾隆年間繪像及題詠的流行說:“古無小照,起于漢武梁祠畫古賢烈女之像,而今則庸夫俗子皆有一行樂圖矣。……索題者累百盈千,余不得已,隨手應酬。”[50]甚至葉衍蘭組織繪制編纂《清代學者像傳》亦可視為這種風氣使然。這種“詩人的表演”在漁洋之后,漸成清代文人常態。