環境空氣中異味物質的監測、評價與溯源

胡冠九,高占啟,張 濤,王 薈

1.國家環境保護地表水環境有機污染物監測分析重點實驗室,江蘇省環境監測中心,江蘇 南京 210019 2.江蘇省太湖水質監測中心站,江蘇 南京 210019

環境空氣中的異味(同環保領域定義的惡臭),指人的感覺器官所感知的異常的或令人討厭的氣味。在人們追求高質量生活的當下,環境中異味投訴的比例已位居環境投訴案例第二位[1]。九江、南京、天津等城市曾發生的異味事件影響居民生活,引起了社會各界廣泛關注[2]。空氣中異味(惡臭)具有和大氣污染相同的一些特性,如以空氣作為傳播介質、通過呼吸系統對人體產生影響等,已成為環境公害,是大氣污染防治攻堅戰的重點解決問題之一。

空氣中一旦存在異味,往往需要知道是什么物質引起的,這類(些)物質對環境和人體健康是否有影響,其來源是什么,從而及時制定針對性的防控措施。筆者介紹了目前環境空氣中異味物質的特點及其監測、評價和來源識別方法,提出了異味監測的建議,旨在為環境空氣異味的有效環境監管提供技術支持。

1 環境空氣中的異味物質及其特點

環境空氣中異味物質具有以下特點:①測定困難,異味往往是短時間、突發性、無組織排放所致,傳統的采樣方式難以集到,許多異味物質嗅閾值小,分子之間的相互作用 (如相加、協同、抵消和掩蔽等)會導致感官效果不同,經常是“聞得到但測不出”;②評價困難,目前中國僅有《惡臭污染物排放標準》(GB 14554—1993)[8]對氨、甲硫醇等8種惡臭污染物進行了控制,其他大量的異味物質沒有評價標準,部分產生異味的揮發性物質,由于其本身對人體無害或者影響很小,不會被列入國家標準管控范疇,即使有其他空氣標準如《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297—1996)[9]中規定了酚類、苯胺類、氯氣等有異味物質的控制限值,但往往是從環境污染角度而非嗅辨角度來制訂標準限值,會出現異味物質“達標”但仍被人群投訴現象;③溯源困難,引起異味的往往有多種化合物,可能來自一個污染源,也可能來自多個源的交互作用,受氣溫、氣壓、風向、風速等氣象條件以及異味物質排放周期影響[1],即使能夠監測出異味成分,準確、快速鎖定主導異味的來源頗費周折;④治理困難,由于臭氣強度(I)和異味物質濃度(C)的對數成正比,符合韋伯-費希納公式,即I=klogC,即使惡臭物質去除了90%,人們感覺只去除了50%[3]。

2 異味物質的環境監測方法

空氣中異味的測定方法主要有2種:嗅辨法和成分濃度分析法。

2.1 嗅辨法

嗅辨法測定的是臭氣濃度或臭氣強度,以測試手段分人工嗅辨法和電子鼻法。

臭氣濃度嗅辨法分靜態稀釋法和動態稀釋法兩大類。中國對惡臭污染進行評價和管理主要依據的是臭氣濃度,其標準測試方法《空氣質量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法》(GB/T 14675—1993)[10]即為靜態稀釋法,用清潔空氣稀釋臭氣樣品至剛好無臭時的稀釋倍數來表示臭氣濃度,它用定量化數據表征了異味對人的嗅覺刺激程度,雖然不能反映異味類型以及引起異味的物質種類,但目前是環境管理部門對異味污染進行執法、仲裁的重要依據。動態稀釋法主要指動態嗅覺計法,采用氣體稀釋系統對臭氣樣品進行連續稀釋,這是與靜態法的主要區別。歐美國家普遍采用嗅覺計測試臭氣濃度[11]。許多研究者認為動態稀釋法在嗅辨員篩選、自動化程度和實驗室質量控制等方面,比靜態稀釋法有優越性[2,12-13]。

電子鼻是攜帶一些常見氣味數據庫的半導體氣體傳感器,空氣中異味物質經吸附并發生氧化還原反應后發生電導變化,電導值的變化程度與氣體分子濃度對應,從而獲得臭氣濃度[14]。電子鼻能實現現場監測和24 h在線實時監測[15-17],但也存在一些問題,如數據庫的容量有限,無法對未知氣味進行評估,只能測得混合氣體的濃度,無法區分不同氣味[18-20]。

臭氣強度測試法是由經過訓練的嗅辨員直接嗅辨異味樣品,通過語言或數字定性描述異味對人體的感官影響,用規定的等級表示臭氣強弱(如無臭、強烈的臭味等)[21]。臭氣強度測試法簡便快捷,可以在現場判斷惡臭污染的程度,但不能指示異味的強度以及何種物質引起的異味。

在實際工作中,臭氣強度和臭氣濃度互補、印證,在惡臭預測、評價、管理工作中起重要作用。耿靜等[21]研究了臭氣強度與臭氣濃度的對應關系,認為根據簡便的臭氣強度測試可預測相應的臭氣濃度范圍,快速判斷惡臭排放是否超標。而在臭氣濃度測試時,可根據臭氣強度等級確定起始稀釋倍數,快速完成實驗。

值得一提的是,在一些特定場合,管理者急切需要通過人工嗅辨來判斷異味成分,但這非常難。雖然香水等行業中的職業“聞香師”,是依賴人類大腦的適應能力和重組能力來分辨氣味的,這需要靈敏嗅感和記憶天賦,并經過3~6年的專門學習培訓,經過訓練的“聞香師”可分辨并記憶400多種氣味。在環境異味嗅辨(“聞臭”)領域,目前已有的嗅辨法獲得的是臭氣強度或者臭氣濃度,不能判定是哪種物質造成的異味,而且與要求“聞香師”具備比常人更敏銳的嗅覺不同,選拔“聞臭師”看中的是一個“普通的鼻子”,如果鼻子太靈,不能代表普通人的感受,可能會影響判斷。另外,除了一些特殊場合和緊急情況,從倫理角度,也不建議通過人工嗅辨方法對各種環境污染物進行定性識別。

2.2 成分濃度分析法

成分濃度分析法是采用各種儀器對異味組分進行測定,給出的是具體異味物質的濃度值。

儀器分析法主要有:現場便攜式監測法(如便攜式氣相色譜-質譜、傅立葉紅外等);實驗室分析法,即用吸附劑、蘇瑪罐、采樣袋等采集樣品后送實驗室用儀器法(氣相色譜-質譜法、氣相色譜-嗅聞-質譜聯用法、液相色譜法、分光光度法等)進行組分測定。按照測定的物質類型,分為無機檢測和有機檢測等。目前環境空氣中異味的監測標準方法有:氣相色譜法測定硫化氫、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫[22]、三甲胺[23],分光光度法測定二硫化碳[24]、氨[25],高效液相色譜法測定醛、酮類[26],氣相色譜-質譜法測定揮發性有機物[27-29]等。目前上述標準分析方法都是對目標組分的“靶向”監測,可實現100余種物質的定量檢測。對于未知組分,儀器法在定性方面,可通過與標準譜庫(質譜數據庫、紅外光譜庫等)中的物質進行結構相似度匹配對比,結合出峰的保留時間(若有標準樣品作比較時)、企業生產特征等因素進行人工解析,最終對各組分進行定性;在定量方面,由于氣味樣品可能包含幾十甚至上百種揮發性有機物,很難通過標準樣品來對其逐一進行絕對定量,可通過峰面積歸一化法計算化合物的相對含量來定量[30]。

除了標準方法,文獻中也報道了異味監測方法。針對有機物,常見的有氣相色譜法(GC-PID[31]、GC-PFPD[32]),氣相色譜-質譜法[32,33-39],氣相色譜-嗅聞-質譜聯用法[40-41]和傅立葉紅外光譜法[42-43]等。儀器測定法也可實現自動、在線監測。近年來,環境空氣及典型工業區惡臭污染自動監控體系建設也有所報道,在污染源排放口、企業邊界等處設立不同分析儀器,實時、在線監測VOCs、NH3、H2S、有機硫[44-46]等二三十種異味物質。

儀器測定法與傳統的靠人的嗅覺測定方法相比,能準確測定異味物質組分,數據客觀,在追蹤污染源、指導惡臭治理及制定控制對策方面具有優勢[3]。但也存在以下問題: ①從所測得的化學濃度中無法給出可被人感知的臭味強度;②在定性、定量方面有局限性,不同的儀器分析方法只能適合某一類(些)污染物的檢測,且受樣品采集方式、方法靈敏度、標準樣品等因素限制,不能保證能檢出所有人群感知的環境異味;③相對于嗅辨法,費用較高,分析時間稍長[2]。

3 異味污染物的評價

異味物質除了作為環境污染物進行污染評價外,還因其惡臭特性,有其特有的評價方法。

3.1 異味物質特有的評價方法

3.1.1 臭氣濃度、臭氣指數和閾稀釋倍數

《惡臭污染物排放標準》(GB 14554—1993)[8]規定了廠界和有組織源排放口以稀釋倍數(無量綱)表示的臭氣濃度限值。用嗅辨法得到的臭氣濃度,可用該標準進行達標與否的評價。

日本在新的《惡臭防止法》中規定臭氣濃度測定結果以臭氣指數(即異味物質臭氣濃度與其標準的比值)表示,標準指數大于1,表明該異味物質的臭氣濃度超過了規定的臭氣濃度標準[1]。

閾稀釋倍數為異味氣體中某種揮發性有機物組分的質量濃度與該組分嗅覺閾值的比值,閾稀釋倍數大于1,表明異味物質可被人所感知,存在一定程度的惡臭污染[47-48]。

由于臭氣濃度與氣味本身特點無關,無法反映不同異味的影響差異,如香味和臭味可能有相同的臭氣濃度值,但人們對兩者的接受濃度水平和心理感受不同。因此,不考慮污染源類別和氣味感官差異的臭氣濃度評價法,在環境管理中存在較大的應用局限性[1]。

3.1.2 臭氣強度

臭氣強度表征惡臭污染強弱的程度,其分級因國家、地區不盡相同。中國及日本、韓國等亞洲國家采用6 級分制: 0 級為無臭,1級為勉強感覺臭味存在(對應檢知閾值的濃度范圍),2級為確認臭味存在(對應確認閾值的濃度范圍),3級為可明顯感覺到有臭味,4級為惡臭明顯存在,5級為讓人無法忍受的強烈臭味[49]。美國采用的是8級分制,歐洲國家大多采用NADER提出的5級分制,德國采用的是7級分制[2]。

3.1.3 惡臭厭惡度

厭惡度表示某個氣味樣品令人愉快或不愉快的程度,也稱愉悅度。人們對某種氣味的厭惡感與這種氣味的濃度、強度、性質有關,還與個人的身體健康及精神狀況等有關,因此厭惡度比氣味濃度更能反映異味對人的心理影響及危害程度。NICELL[50]提出的惡臭厭惡度分類方法,其值的大小范圍為0~10。當0 3.1.4 相對氣味活度值 相對氣味活度值(ROAV)用于評價某異味物質對樣品總體氣味的貢獻,在食品領域用得較為廣泛,在環境空氣領域也可借鑒。其計算公式為 式中:Cri和Ti分別為異味組分的相對含量和氣味閾值;Crstan和Tstan分別為對樣品整體氣味貢獻最大組分的相對含量和氣味閾值。ROAVi≥1的物質可能對總體氣味有直接影響,在一定范圍內,其值越大說明該物質對總體氣味貢獻越大;0.1≤ROAVi<1的物質對整體氣味也有比較重要的貢獻[52-53]。 3.1.5 模型預測 模型預測法是在異味污染源調查的基礎上,收集相關數據,使用適當的擴散模型模擬異味擴散過程,對污染程度進行評價[2]。經典的大氣擴散模型為高斯模型,它以“穩態”為前提,對于多數情況下受到復雜或非穩態氣象條件和地形條件影響的臭氣的擴散,高斯模型預測常出現一定的誤差。可用于預測惡臭擴散的模型有美國的穩態煙羽模型(AERMOD)和非穩態煙羽模型(CALPUFF),英國的ADMS 模型,奧地利的動態擴散模式(AODM),澳大利亞和新西蘭的AUSPLUME模型等[54]。這些模型在國內外空氣中的臭氣質量濃度模擬和惡臭污染評價方面都有所應用[1-2,55]。 應用各種模型預測,要特別注意模型的使用條件。惡臭預測模型是建立在一定的假設條件下的,對氣象條件和地形做了簡化處理,實際上惡臭污染擴散的因素很復雜,模型預測一定程度上可以預測惡臭物質擴散的趨勢,但并不能完全反映惡臭污染真實擴散情況。因此,需不斷對模型進行修正,使模型越來越接近環境中的實際條件,最大限度地反映實際情況[2]。 如果空氣中某物質為污染物,而它又是有異味的,可對照環境標準限值(如有的話),來判斷其是否有害。異味物質若為VOCs,有些為光化學煙霧污染的重要前體物,對臭氧生成有貢獻;有些除了對人體感官有刺激作用外,還具有一定的毒性或“三致”效應。因此可以通過生態風險、健康風險等方式來評價。 3.2.1 對照標準限值評價 在《惡臭污染物排放標準》(GB 14554—1993)[8]中,給出了8 種異味物質(氨、三甲胺、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯)的排放濃度,無組織排放源的廠界濃度限值。《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297—1996)[9]和《飲食業油煙排放標準》(GB 18483—2001)[56]中也涉及一些異味物質控制(如有異味的酚類、苯胺類等10余種有機物以及餐飲業的異味)。 國外的大氣管控標準中,也會涉及大氣中異味物質,如歐洲各國針對大氣污染物的跨界輸送問題,制定了硫、氮氧化物、氨和揮發性有機物排放限值[57];日本《惡臭防止法》根據石油化工、垃圾、食品等行業的惡臭污染物排放情況,規定了氨、甲硫醇等12 種惡臭物質的排放限值[3]。美國沒有惡臭控制的聯邦法規,各州(地區)各行業分別控制惡臭,如海灣地區、舊金山等分別規定了惡臭物質及其排放標準,美國石油、化工、涂料等行業也都控制VOCs的排放[57],這些標準涉及部分有異味的污染物,可作為中國異味物質監管的參考。 3.2.2 臭氧生成潛勢 惡臭物質若為VOCs,則對臭氧污染也會有貢獻。臭氧生成潛勢(OFP)為某VOC實測大氣環境濃度與其在臭氧最大增量反應中的臭氧生成系數之乘積[58],該值越大,表明該VOC對臭氧的生成貢獻越大,生態風險越高。 3.2.3 健康風險評價 空氣中有害VOCs主要通過呼吸途徑進入人體內部器官,可通過健康風險評價模型,利用某VOC終生日均暴露劑量、日均暴露質量濃度,計算各VOC物質的非致癌風險指數和致癌風險指數,用于評價VOCs的健康效應[59-61]。 多種人為活動源(如工業惡臭、城市公共設施惡臭以及農牧業惡臭等)是異味物質調查首先要考慮的對象[62],其中工業異味源有石油精制廠、石油化工廠、化肥廠、農藥廠、涂漆廠、橡膠廠、制革廠等,以油煉制及加工企業為例,其惡臭物質有機硫占60%(其中硫醚占29.3%、硫醇占30.7%),烴占10.3%,硫化氫占12.2%,氨占8.6%[7];城市公共設施異味源有城市垃圾場、污水處理廠、醫院、公共廁所等;農牧業異味源有畜牧場、家禽飼養場、屠宰廠、魚產加工廠等[63]。 異味調查的方式有多種,可以從異味產生源或異味接受體(受眾)2個方面進行。異味產生源的調查過程是:收集資料,現場踏勘分析,確定產生源,然后通過異味監測,做出分析、評價并提出建議;從受眾方面展開的調查有問卷調查、召開座談會、走訪等方式,了解異味對人們的影響程度及范圍。實際調查研究中可多種方法相結合[64-65]。 朱傳鳳等[65]通過調查歷年群眾來信來訪、污染源檔案以及工廠實地踏勘等方式,獲得蘭州市城區惡臭污染源資料。王亙等[66]根據居民對惡臭的投訴情況,篩選、整理、分析投訴記錄的檔案資料,發現投訴時間、對象、區域與惡臭之間的關聯,提出天津市惡臭管理對策與建議。林玉環等[67]通過調查工藝流程、廢水處理過程及廢氣的排放等,結合氣象資料, 通過模型計算確定火炬排放造成大氣污染的條件及污染范圍,對九江市“11.29”大氣惡臭事故進行了評價。肖洋等[35]針對淄博化工園區有機化工異味,利用便攜式GC-MS對空氣中引起異味的有機化合物進行定性和定量,結合三點比較式臭袋法測定廠界臭氣濃度值,對照企業污染物名單快速溯源,對排污企業進行行政處理。針對產生惡臭污染較嚴重的場所(如污水處理廠、垃圾填埋場、造紙廠、煉油廠、家禽場等)也有一些研究,基本都是通過調查分析特定污染源、監測典型惡臭物質,然后分析評價,給出相應的防治措施和建議[2]。 通過成分譜、指紋譜等譜圖來識別異味源,比較直觀。 4.2.1 異味物質成分譜 異味物質成分譜由污染物組分以及相對含量(將每種VOC含量除以所定量的VOCs的總量,進行歸一化處理)構建而成,理論上不同污染源的譜圖具有唯一性,從而為識別污染源提供依據。圖1為某酒廠和醋廠排放的VOCs成分譜圖[48]。 圖1 酒廠和醋廠廠界無組織排放VOCs的成分譜[48]Fig.1 The composition of fugitive emission VOCs at boundary of distillery and vinegar-producing factory 4.2.2 異味源指紋譜 選擇部分重要惡臭物質,以特征污染物(如苯)為參比物,對各物質的質量濃度進行歸一化處理,以此為基礎構建指紋譜圖[68]。指紋譜圖組成的異味物質選擇主要遵循以下原則:①法規標準中限制排放的污染物,如《惡臭污染物排放標準》(GB 14554—1993)中惡臭物質;②能夠進行實驗室分析,且分析測定方法成熟、可靠;③嗅閾值較低、存在相對廣泛。閆鳳越等[68]根據以上原則,篩選21種重點異味物質作為惡臭源指紋譜圖的惡臭污染物,包括7種硫化物(硫化氫、二甲二硫醚等,分別以S1~S7表示),8種芳香烴(苯、甲苯等,分別以F1~F8表示),6中含氧烴(乙醇、乙酸乙酯等,分別以Y1~Y6表示),詳見圖2。 圖2 垃圾轉運站外惡臭污染物指紋譜圖[68]Fig.2 The fingerprint charts of odor pollutants outside the waste transfer station 可通過實測異味物質并繪制源指紋譜,與前期研究繪制的已知異味源指紋譜進行比較,來判斷實際異味是否由某企業產生。2個譜圖之間的相關性可以通過相似度(計算樣本間的“距離”)來進行定性分析。常用的“距離”計算有馬氏距離、歐式距離、夾角余弦等算法[69]。相似度越高,越能表明惡臭污染物來源相同。指紋譜相似度可直觀判斷出不同排放源指紋譜的差異性,為惡臭源排放特征識別以及源解析提供重要的方法支持。 在指紋譜基礎上,一般選擇同時滿足以下條件的異味物質,作為某污染源的指紋特征物:對臭氣貢獻較大,對OFP貢獻較大,對健康風險指數貢獻較大,指紋譜中歸一化濃度最高,來源不是特別廣泛、化學性質不是很活潑。 污染物源解析技術最早從大氣顆粒物研究發展起來,源解析模型有擴散模型(以源為研究對象)和受體模型(以污染區域為研究對象)。受體模型不受污染源排放條件、氣象、地形等因素的限制,不用追蹤顆粒物的遷移過程,通過對污染源和受體點污染物化學成分譜的分析推斷各污染源濃度的貢獻率,因此應用較廣。研究方法主要有化學質量平衡法(CMB)、因子分析法(FA)、正交矩陣法(PMF) 等[1]。 CMB利用從污染源和受體測得的氣體的化學和物理特性來定性、定量判斷污染源對受體濃度的影響,使用較多;FA通過研究眾多變量之間的內部依賴關系觀察數據基本結構,用若干個假想變量表示基本的數據結構;PMF模型是美國環保署(USEPA)推薦的源解析工具,對比于CMB模型有一些優勢,如不需要測量源成分譜、分解矩陣中元素非負、可利用數據標準偏差來進行優化等[1]。 在應用模型對污染物溯源時,往往結合使用“分子標志物”對源解析技術進行有益的補充。分子標志物直接或間接地與排放源變化有關,可用于來源識別研究,如左旋葡萄糖和谷甾醇可很好地表征生物質燃燒源[49,70]。目前,分子標志物也是追蹤異味污染來源的關鍵技術之一。 環境空氣中異味物質測定、評價、溯源和治理較為復雜。測定方法分為嗅辨法和成分濃度分析法,前者能表征惡臭污染的程度,但不能指示何種物質引起異味;后者測定的物質范圍有限,不能檢出人群感知的所有環境異味。異味物質特有的評價方法有臭氣濃度、臭氣強度、惡臭厭惡度、相對氣味活度值以及模型預測等;其普適性評價方法包括對照標準限值、OFP以及健康風險評價等。可通過實際調查與監測、譜圖和源解析模型等方法來識別異味物質的來源。對于異味的環境監測,建議如下。 一是采用多種技術,提高異味物質的快速初辨能力。融合嗅辨法和成分分析法監測異味,各取所長,相輔相成。在需要快速辨識異味物質類別時,用便攜式檢測儀器,通過調查和嗅辨,進行異味物質初辨;在需要準確判定異味物質時,可采用儀器分析法(如氣相色譜-質譜法、氣相色譜-質譜-嗅聞聯用法等)進行深入分析,評價異味特征和強度,作為環境執法的依據。 二是不斷強化監測能力和水平。隨著標準監測方法的不斷推出,監測系統應及時掌握新方法,并納入資質認定能力范圍,從而拓展對異味物質的監測種類;強化便攜式快速檢測儀器的調研、配置和實際應用,提高解決異味問題的效率;篩選最佳監測技術,加強在線監測技術及其設備的研發,針對重點區域(如化工園區等)主要異味物質,建設“點線面”結合的異味物質立體監測、數據傳輸網絡和大數據分析平臺,實現主要異味物質的實時監測、及時預警。 三是加強科研,研制更多的方法標準和控制標準,合理評價、科學管控異味污染物。通過研制新方法、轉化國外標準方法等,將更多的監測方法上升為國家標準,確保監測數據的可靠性、可比性,利于環境執法監測;通過資料調研、監測調查、環境風險及健康風險評價等,建立各企業常見惡臭污染物清單,研究異味源指紋譜和分子標記物,高效、準確判別異味污染特征和來源;綜合考慮惡臭、污染、風險等特性,制訂中國重點關注的特征異味污染物控制標準。3.2 普適性評價方法

4 異味物質來源識別

4.1 基于實地調查和監測的來源識別

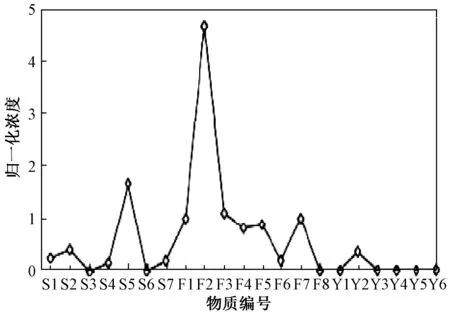

4.2 基于譜圖的來源識別

4.3 源解析模型識別技術

5 結論及建議