1998—2017年溫榆河流域水質變化特征

郭 婧,田 穎,梁云平,徐蘇士,趙 靚,陶 蕾,荊紅衛

北京市環境保護監測中心,北京 100048

溫榆河發源于北京市境內且常年有水,是京杭大運河北京段的上游河段,位于北京市的核心區域,橫跨西部生態帶和東部發展帶,戰略地位舉足輕重,被譽為北京市的“母親河”。溫榆河由東沙河、北沙河、南沙河3條支流匯合而成,沿途接納藺溝、清河、壩河等支流,在通州北關閘匯入北運河,全長為55 km,承擔著昌平區、順義區以及其他部分城區的排水任務,同時,也是沿岸居民的一條景觀河道。

近年由于城市規模的擴大和人口的劇增,污水排放量隨之增加,雖然全市污水處理率逐年提高,水質狀況逐步改善,但是溫榆河流域水質仍然為劣Ⅴ類,屬于污染水體,許多學者對其開展了大量的研究,從水文、水質、水生態等角度進行闡述,關注面從沉積物到水體以及河道的閘壩,污染指標從有機物到重金屬、微生物[1-12]。然而,現有研究大多是考察了較短時間段內溫榆河水環境質量,對溫榆河長期水環境質量演變過程的研究尚不多見,郁達偉等[13]對溫榆河進行過長序列的水環境質量時空演變特征的報道,但是該報道注重水質演變過程,并未過多分析水質變化原因。

筆者試圖利用近20年的監測數據分析該流域水質變化特征以及水質變化原因,為未來制定流域改善措施提供科學依據。

1 監測數據與研究方法

研究所用污染指標監測數據來源于各河段監測點位的數據,各點位數據平均值代表河段數據。現有監測網絡體系設置的地表水監測點位涵蓋溫榆河流域的主要干、支流,具體點位分布見圖1。

圖1 溫榆河及其支流監測點位分布示意圖Fig.1 Monitoring sites of the Wenyu River and its branches

除了手工監測點位外,在溫榆河上、下段及清河下段和壩河下段各設有一個自動監測點位。流量數據由美國YSI公司的智能多頻走航式多普勒剖面儀M9測得。

評價方法采用單因子評價,根據《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002),將水質分為Ⅰ~Ⅴ類別,不滿足Ⅴ類標準即為劣Ⅴ類。

2 溫榆河水質變化分析

北京多年缺水,2016年地表水資源量為14.01億m3[14],比多年平均水量(17.72 億m3)少20.9%。水資源減少,缺乏生態補水,河流自凈能力降低,環境容量極為有限[15]。溫榆河水質多年來一直為劣Ⅴ類,主要污染指標為化學需氧量、氨氮、五日生化需氧量和總磷等,除了自然因素外,人為活動對河流影響很大,研究選用主要污染指標化學需氧量和氨氮對其水質變化進行分析。

2.1 時間變化

圖2展示了1998—2017年溫榆河水質變化情況。

由圖2可知,在20年間,溫榆河水質變化可以大致分為4個階段,水質惡化-水質改善-水質穩定-水質進一步改善。

圖2 1998—2017年溫榆河水質變化Fig.2 Yearly change of the water quality in the Wenyu River from 1998 to 2017

溫榆河上段化學需氧量濃度從1998年開始升高,由1998年的55.4 mg/L(劣Ⅴ類)升高至2002年的110 mg/L(劣Ⅴ類),2004—2010年,濃度開始緩慢下降,其間略有波動,2010年濃度達到50.5 mg/L(劣Ⅴ類),2011—2015年化學需氧量濃度穩定在40~50 mg/L(依然為劣Ⅴ類),2016—2017年再次呈現下降趨勢,2017年降至35.5 mg/L(轉變為Ⅴ類);氨氮濃度變化雖然也經歷了3個階段,但與化學需氧量變化的時間段不大一致,其濃度在1998—2007年都屬于升高階段,其間雖然較為波動,但整體形勢呈升高,到2007年達到23.0 mg/L(劣Ⅴ類),2010年之后開始逐漸下降,2011—2015年屬于穩定階段,濃度基本穩定在12~14 mg/L(劣Ⅴ類),2016—2017年再次呈現下降趨勢,2017年降至7.5 mg/L(仍為劣Ⅴ類)。溫榆河下段化學需氧量和氨氮的濃度變化較為一致,1998—2003年為濃度升高階段,化學需氧量濃度峰值出現在2002年,達到149 mg/L(劣Ⅴ類),氨氮濃度峰值出現在2003年,達到32 mg/L(劣Ⅴ類),2003—2005年為濃度明顯下降階段,2006年以后為濃度穩定階段,化學需氧量濃度穩定在55~70 mg/L(劣Ⅴ類),氨氮濃度穩定在14~18 mg/L(劣Ⅴ類),2016—2017年均呈明顯下降趨勢,2017年化學需氧量濃度降至38.1 mg/L(Ⅴ類),氨氮濃度降至3.9 mg/L(仍為劣Ⅴ類)。

從變化過程還可以看出,溫榆河下段水質已逐漸好于上段并且隨著化學需氧量濃度的逐漸下降,溫榆河污染指標凸顯為以氨氮為主。

2.2 空間變化

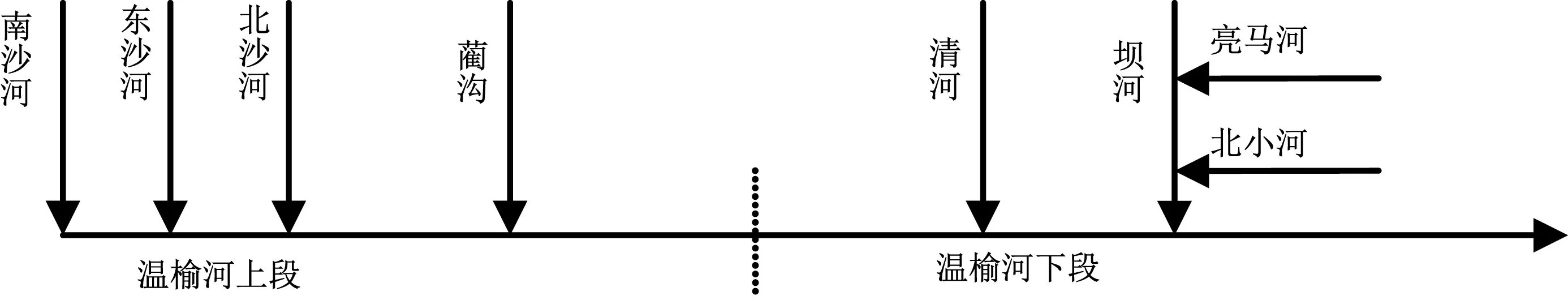

溫榆河水質的空間變化主要反映在支流的影響上。上段由北沙河、東沙河、南沙河匯合而成,之后沿途接納藺溝。下段接納清河、壩河。將支流的關系概化后,得到如圖3所示河系關系示意圖。

圖3 溫榆河河系關系示意圖Fig.3 The relationship of the Wenyu River and its main branches

溫榆河上段及其匯入河段水質空間變化較大,2002年之前,2種污染物濃度均是東沙河最高,溫榆河上段化學需氧量最低,但氨氮濃度較高,僅次于東沙河,北沙河氮氮濃度最低。2002年之后,各匯入河段化學需氧量濃度均明顯下降,氨氮濃度較為波動。2004—2012年,化學需氧量總體上呈現北沙河>藺溝>南沙河>溫榆河上段>東沙河的趨勢,氨氮總體上呈現南沙河>溫榆河上段>北沙河>藺溝>東沙河的趨勢。2012—2015年,各河段化學需氧量濃度集中在50~60 mg/L,氨氮濃度集中在10~20 mg/L。2016—2017年2種污染物濃度順序逐漸趨向一致,為藺溝>北沙河>南沙河>溫榆河上段>東沙河,見圖4。

圖4 溫榆河上段及匯入河段水質變化Fig.4 Water quality changes of the upstream of the Wenyu River and its main branches

雖然污染物空間變化不完全一致,但Pearson相關分析結果表明,溫榆河上段化學需氧量與南沙河化學需氧量顯著相關(r=0.940,P<0.01),表明溫榆河上段化學需氧量主要受南沙河影響;溫榆河上段氨氮與北沙河和南沙河的氨氮濃度均顯著相關(r分別為0.707、0.676,P<0.01),表明溫榆河上段氨氮受北沙河及南沙河影響均較大。

溫榆河下段水質隨時間序列的空間變化波動也較大,2005年之前,2種污染物濃度的排序為清河下段>壩河下段>溫榆河下段>溫榆河上段。2005年之后,化學需氧量的排序為壩河下段>清河下段>溫榆河下段>溫榆河上段,氨氮的排序為溫榆河上段>溫榆河下段>壩河下段>清河下段。2017年,4條河段中,清河下段的2項污染物濃度均降到了最低,見圖5。

圖5 溫榆河下段及匯入河段水質變化Fig.5 Water quality changes of the downstream of the Wenyu River and its main branches

Pearson相關分析結果表明,溫榆河下段化學需氧量與清河下段、壩河下段、溫榆河上段的化學需氧量均呈顯著相關(r分別為0.866、0.882、0.867,P<0.01),表明3條河段的化學需氧量對溫榆河下段均有影響;氨氮與清河下段和壩河下段的氨氮濃度顯著相關(r分別為0.853、0.762,P<0.01),表明溫榆河下段氨氮主要受清河下段及壩河下段影響。

3 分析與討論

3.1 水質變化階段分析

自1998年開始,溫榆河水質出現惡化,上段化學需氧量在2004—2010年為好轉階段,氨氮則在2010年之后為好轉階段;下段在2003年之后進入水質好轉狀態。

3.1.1 溫榆河上段

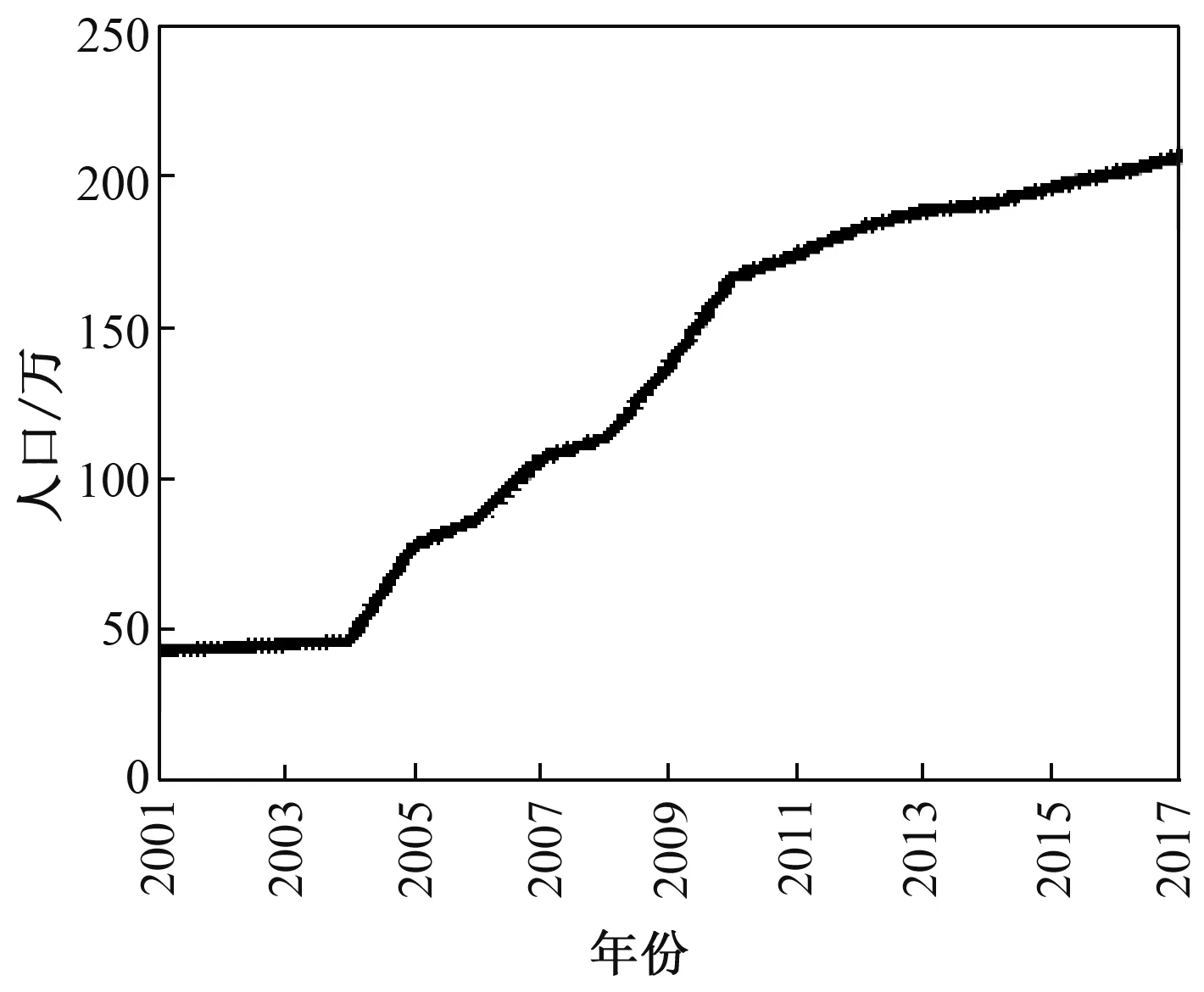

1998年適逢改革開放20年,工業蓬勃發展,人口迅猛增加,污染隨之加重,以溫榆河上段主要流經的昌平區為例,2001年人口為43.6萬,2017年為206萬,增加了160多萬,詳見圖6。

圖6 昌平區人口變化圖[16-17]Fig.6 Population changes in Changping district

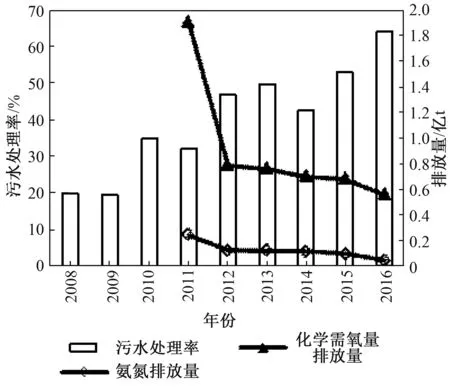

隨著人口數量的增加,排污量增大,但是污水處理設施并不健全,污水得不到及時處理,此段時間內溫榆河上段污染物處于高濃度狀態。2001年小湯山污水處理廠建成(日處理量為4 500 t/d),2003年昌平污水處理中心建成投入使用(日處理量為5.4×104t/d),2008年北七家污水處理廠(日處理量為2.5×104t/d)、2009年南口鎮污水處理廠(日處理量為2.0×104t/d)以及2014年未來科技城再生水處理中心(日處理量為5.0×104t/d)等污水處理廠的投入運行,使昌平區的污水處理率由2008年的不足20%提高至2016年的60%以上(圖7),并且后期建成的污水處理廠考慮了除磷脫氮要求,溫榆河上段水質逐漸好轉,2004年以后化學需氧量濃度明顯降低,2010年以后氨氮濃度開始降低。

圖7 昌平區污水處理率Fig.7 Sewage treatment rate in Changping district

3.1.2 溫榆河下段

2002年前,清河的污染源主要是清河鎮毛紡工業基地的工業污水。由于沒有污水處理廠,所有的工業廢水都未經任何處理而直接排放到清河[18]。2002年以后,清河污染大戶(北京毛紡廠、北京制呢廠和清河毛紡廠)都陸續搬出清河地區,廠房占地被用于住宅區建設,并且在2002年9月清河污水處理廠一期建成通水,處理能力為40萬m3/d,2004年12月二期建成通水,處理能力再增加47萬m3/d[19]。清河水質在2002年之后出現好轉跡象,2004年之后徹底好轉。另外,為迎接2008年北京奧運會的召開,自2002年起,朝陽區開展了大規模的河道整治,對壩河及其支流北小河和亮馬河五環內部分進行了截污,并將北小河污水處理廠的二級出水引入壩河,極大改善了壩河水質。隨著清河和壩河的水質改善,溫榆河下段污染物濃度也在2003—2004年開始出現下降趨勢。

3.2 水質穩定階段分析

溫榆河上、下段水質在好轉之后至2014、2015年,均處于穩定狀態,水質仍為劣Ⅴ類。

3.2.1 溫榆河上段

在污水處理率大幅提高之后,2011—2015年溫榆河上段水質穩定在一定狀態,無明顯繼續好轉趨勢。分析原因:一方面是由于缺少生態補水,而且據報道,污水處理廠出水難以達到河流水質要求[20],另一方面由于各支流上仍有相當數量的排污口。《昌平區入河排污口調查及污染溯源報告》調查[21]顯示,南沙河有工業、混合、生活、養殖、雨水等排污口共計38個,排水量為4 395 m3/d,北沙河有77個排污口,排水量為7 411 m3/d,東沙河有81個排污口,排水量為22 447 m3/d。由空間分析可知,3條河段均對溫榆河上段水質有重要影響,這些直排口的存在阻礙了水質的進一步好轉。

3.2.2 溫榆河下段

2014年9月對溫榆河主干河道的流量測定顯示,溫榆河上段匯入下段前的土溝橋點位處流量為5.17 m3/s,清河下段匯入溫榆河前的沙子營點位處流量為5.28 m3/s,壩河匯入溫榆河前的沙窩點位處流量為3.99 m3/s,河段匯入后,溫榆河下段的流量為9.59 m3/s。可見,下段流量在支流清河和壩河匯入后得到了大幅提高,這也與張永勇等[12]、王亞煒等[22]所述一致。清河的主要補給水源來自于清河污水處理廠(設計規模為40萬m3/d,實際規模為54萬m3/d),壩河的補給水源為酒仙橋污水處理廠(設計規模為20萬m3/d,經亮馬河排入壩河)和北小河污水處理廠(設計規模為10萬m3/d,經北小河排入壩河),溫榆河下段表現出以城市污水處理廠排水補給為主的河流特征[23]。

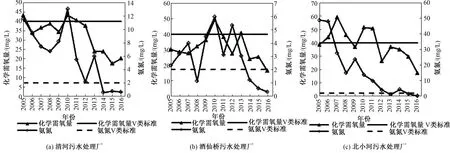

排入溫榆河下段的幾個污水處理廠化學需氧量及氨氮濃度整體上呈下降趨勢,但在2014年之前多超過《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)中2項指標的Ⅴ類標準限值,詳見圖8。并且,由于服務區域的人口增長迅速,清河污水處理廠超負荷運行,加上溫榆河上段的來水濃度較高,上段水質逐漸劣于下段,成為下段的污染來源之一,此段時間內溫榆河下段的污染濃度仍穩定持續在劣Ⅴ類水平。

3.3 水質進一步好轉階段分析

2015年4月,國務院印發《水污染防治行動計劃》,并與北京市簽定考核目標責任書,2017年北京市政府印發《北京市進一步全面推進河長制工作方案》,將水環境保護提升至新的高度,原北京市環保局啟動《北京市水環境區域補償水質監測辦法(試行)》,通過經濟補償的方式督促各區進行河道整治。同時,全市范圍內的所有有水河流包干至具體河長,定期進行考核。各污水處理廠加強了升級改造工程,提高了出水標準,溫榆河主干道實施河道底泥清淤并加強污水收集和再生水利用管網建設,使得2016、2017年污染物濃度再次呈明顯下降趨勢。

偶爾也有批評的聲音。前不久一位作家的文章被人品頭論足地批評了一通,也許是話說得嚴厲,又有點刻薄,作家惱羞成怒,立刻反唇相譏、冷嘲熱諷,甚至出言不遜,全然沒了往日的風度。這讓我頗感意外。

圖8 溫榆河下段污水處理廠排水濃度Fig.8 Drainage concentration of sewage treatment plant in the downstreat of the Wenyu River

但是,在水質再次好轉的情況下,溫榆河的氨氮水平仍然為劣Ⅴ類,除了仍有未完成的排污口整治外,非點源影響也是不可忽視的一個重要因素,根據荊紅衛等2009年的研究結果[24],北京市水環境非點源年負荷總量為化學需氧量8.83萬t、氨氮1.11萬t,分別占水環境污染總負荷的46.6%和48.4%。

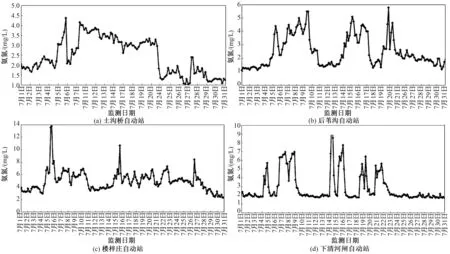

根據溫榆河干支河道的4個自動站監測結果,選擇2017年降雨較多的7月,以氨氮為例進行分析,雖然各自動站所處地區降雨時間略有不同,但是在7月4、6、14、21日(大部分地區降雨的時間),各自動站監測數據均出現濃度峰值,由于各自動站的雨量不同,峰值高低有所不同,下清河站由于平時氨氮濃度較低,突變更為明顯,進一步佐證了降雨沖刷導致非點源污染入河,造成水體污染,詳見圖9。

圖9 雨季(7月)自動站氮氨濃度變化Fig.9 The concentration change of NH3-N in automatic station during rainy season(July)

4 結論

1)1998—2017年,溫榆河水質時空變化較大,時間上經歷了水質惡化-水質改善-水質穩定-水質進一步改善4個階段,最后一個階段,污染指標凸顯為以氨氮為主;空間上各支流水質不斷變化,并不斷影響溫榆河干流水質。

2)污水處理廠的建成運行、污水處理率的提高,使溫榆河整體水質得到改善,北沙河、南沙河、東沙河等支流上仍有直排污口,而且部分直排污水以及污水處理廠排水的濃度達不到地表水標準,阻礙水質進一步改善。

建議在溯源的基礎上,加大排污口整治力度,進一步擴大污水處理廠除氮升級改造范圍,加強非點源控制研究。