320排螺旋CTA診斷高齡糖尿病伴下肢血管病變患者的價值探析

楊波

[摘要] 目的 探討320排螺旋CTA診斷高齡糖尿病伴下肢血管病變患者的價值。方法 回顧性收集2017年10月—管正常患者的資料,觀察組患者根據糖尿病病情進行Fontaine分期,比較不同Fontaine分期患者下肢血管狹窄程度,并比較兩組足背動脈血管直徑。結果 Fontaine分期II期、III期、IV期患者依次有17例、39例、12例,且不同分期患者的下肢動脈狹窄程度均差異有統計學意義(P<0.05);觀察組足背動脈的近端、中點、遠端的直徑依次為(1.12±0.36)mm、(1.07±0.24)mm、(0.71±0.17)mm,均顯著低于對照組(1.34±0.32)mm、(1.28±0.31)mm、(0.93±0.19)mm(P<0.05)。結論 320排螺旋CTA能有效高齡糖尿病伴下肢血管病變,并判斷其嚴重程度。

[關鍵詞] 糖尿病;下肢;血管病變;CT血管造影

[中圖分類號] R587.2 ? ? ? ? ?[文獻標識碼] A ? ? ? ? ?[文章編號] 1672-4062(2019)06(b)-0182-02

糖尿病的發生與個人的生活習慣、飲食規律密不可分,現隨著人們生活方式的改變。糖尿病的發生率逐年上升,且發病年齡下降,作為一種慢性代謝性疾病,患者需定時、定量服藥,嚴重影響患者的生活質量[1]。因此早期、及時準確的判斷患者病情,根據病情調整治療計劃對患者的生活質量十分重要。常規下肢血管病變主要采用DSA(數字血管造影)及超聲但前者屬有創檢查,后者雖無創但不足以反應患者血管整體狀況[2]。CT血管成像對患者下肢血管斑塊性質及狹窄程序有一定的判斷。現以2017年10月—2018年10月收治的68例高齡糖尿病患者為研究對象,觀察CTA的診斷療效。報道如下。

1 ?資料與方法

1.1 ?一般資料

回顧收集該院收治的68例高齡糖尿病伴下肢血管病變患者的臨床資料為觀察組,同期選擇經檢查30例高齡糖尿病無下肢血管病變的患者為對照組。病例納入標準如下:①所有糖尿病患者病程超過5年,存在糖尿病癥狀(三降一低);空腹血糖≥7.0 mmol/L。②觀察組患者出現下肢發涼、皮膚溫度下降,伴間歇性跛行、靜息痛等癥狀。③所有研究對象均進行320排螺旋CTA檢查,臨床資料均完整。排除標準:①合并嚴重心、肝、腦等疾病;②神經系統疾病及甲狀腺功能亢進者;③碘劑過敏及肥胖(BMI≥28.0 kg/m2)者。觀察組患者男36例,女32例,年齡60~84歲,平均(72.3±17.5)歲,病程5~26年,平均(13.4±3.2)年。對照組患者男16例,女14例,年齡60~86歲,平均(68.5±16.4)歲,病程5~20年,平均(15.2±3.7)年。兩組一般資料相似(P>0.05),具有可比性。

1.2 ?方法

患者入院后均進行CTA血管成像,所用儀器為Toshiba Aquilion One 320排CT機進行容積掃描,使用非離子型對比劑(370 mgI/mL),掃描參數如下:管電壓120 kV,管電流350 mAs,層厚0.5×0.3 mm,每周移床量0.6s/mm/0.5×64。患者取仰臥位、足先進,在注射藥物同時進行掃描,啟動跟蹤程序。觀察測量狹窄血管位置、形態及程序,傳送至工作站重建。

1.3 ?觀察指標

對所有患者進行Fontaine分期,分為I、II、III、IV期,以無癥狀為I期,以跛行為II期,以靜息痛為III期,以組織潰瘍、壞疽為IV期。根據CTA成像將下肢動脈分為4級,包括膝上動脈、膝下動脈、足背動脈及足底動脈,1級表示輕度狹窄(<50%),2級為中度狹窄(狹窄在50%~75%),2級為重度狹窄(>75%),4級為閉塞。如出現多種狹窄,以最狹窄部分為準。所有圖像有醫齡>3年閱片,意見不一致時進行小組討論,得出統一結論。以足背動脈直徑為觀察指標,比較觀察組與對照組的足背動脈直徑。

1.4 ?統計方法

采用SPSS 21.0統計學軟件進行數據分析,不同Fontaine分期患者的下肢動脈狹窄程度,進行Ridit分析;各段足背動脈的直徑計量資料,以(x±s)表示,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 ?結果

2.1 ?觀察組不同Fontaine分期的下肢血管病變情況

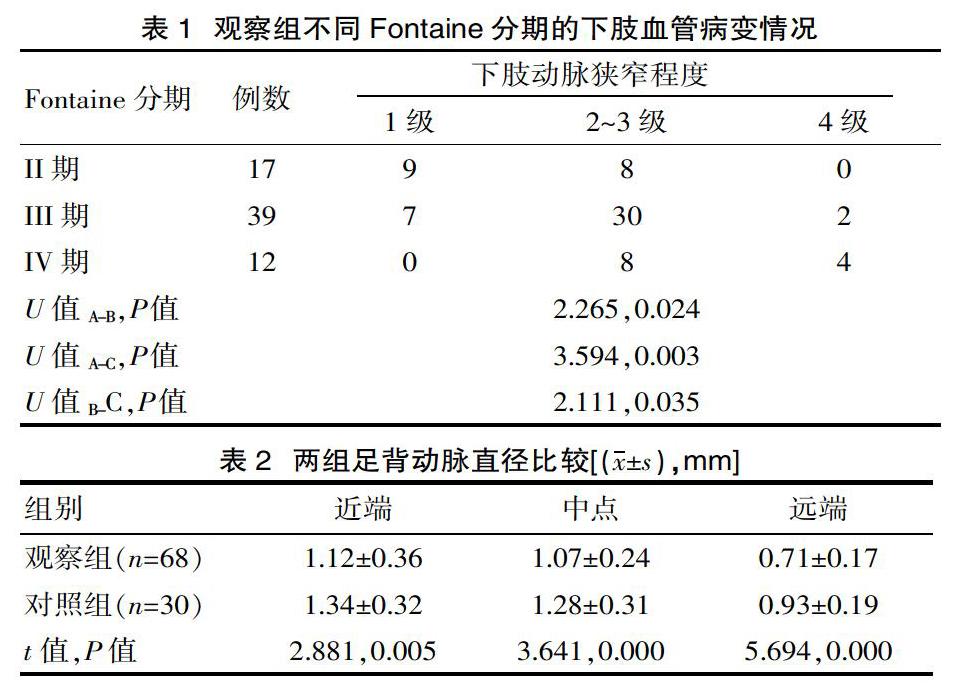

Fontaine分期中,觀察組中II期、III期、IV期依次為17例、39例、12例,3組的下肢動脈狹窄程度進行Ridit分析顯示,各組間均差異有統計學意義(P<0.05),其中II期患者以1級為主,III期、IV期患者以2~3級為主,但IV期患者的4級患者所占百分位數較多。見表1。

2.2 ?兩組足背動脈直徑比較

觀察組與對照組的各段足背動脈直徑比較,前者各指標均顯著低于后者(P<0.05)。見表2。

3 ?討論

糖尿病患者存在脂糖代謝異常,如血糖控制不良、血糖濃度持續升高,繼而血糖損傷血管和神經,引起血管、神經相關病變,還可能累及到大中血管,主要病理表現為管腔狹窄、局部組織缺血性改變[3]。周圍神經病變、下肢動脈供血不足、細菌感染等因素均是糖尿病足的高危因素,也是糖尿病最嚴重的并發癥之一。糖尿病作為不可逆的慢性代謝性疾病,我國在進行普及健康知識時常采用“慢性病三級預防”,主要是一級預防、二級預防[4]。針對糖尿病足高危人群,例如糖尿病周期>5年,血糖控制不佳,或已出現手腳“套襪樣”感的人群,需提高警惕,堅持定期入院檢查,盡早發現病情,及時采取相關措施。在糖尿病足的基礎病變是神經和血管病變,而感染是加重其病變,因此僅依靠實驗室檢查血常規,尚不能說明血管損傷情況,還需進行血管檢查,為臨床用藥提供參考[5]。多層螺旋CT血管的成像廣泛運用于各大臨床,較為常見的如冠狀動脈檢測、支氣管動脈、椎動脈型頸椎病及四肢血管病變等。與單層螺旋相比,多層螺旋CT掃描速度顯著提高,提高時間分辨力,明顯減少自主和不自主的運動偽影;此外,多層螺旋CT還能提高Z軸上的空間分辨力,提高診斷準確度;由于增加了掃描血管內的對比劑濃度,在短時間內即可進行掃描且對比仍可以以較快的速率注入,提高血管內對比劑濃度,成像能為清晰[6]。因四肢血管病變是全球范圍內的常見疾病,以下肢血管閉塞為例,患者通常要進行血管成形、手術或溶栓治療,通過準確的判斷病變位置、病變程度,醫師才能制定相應治療計劃,最大程度減少血管周圍組織的損傷。基于上述優點,該研究將320排螺旋CTA運用于糖尿病足的篩查中,取得顯著診斷效果,尤其是高齡患者。老齡糖尿病患者的全身狀況并不如成年人,隨著年齡的增長,其血管脆、細等情況并不少見,且神經中樞有一定的退化,靈敏度降低,因此將高齡糖尿病患者作為篩查對象具有代表性意義。該研究以68例高齡糖尿病伴糖尿病足患者為例,同期以30例未患糖尿病足患者為對照組,比較兩組足背動脈特點,同時對糖尿病足患者進行Fontaine分期。結果顯示對照組患者的足背動脈直徑顯著高于觀察組,提示臨床糖尿病隨著病情的進站,其足背動脈管腔會逐漸發生狹窄,甚至閉塞。另外比較不同Fontaine分期患者,顯示Fontaine分期越高者,其下肢動脈有越狹窄的傾向,說明患者的臨床癥狀與下肢動脈狹窄程度有一定關系。但該研究樣本量較小,且采用Ridit等級資料分析法,未等深入分析不同狹窄程度之間的關系,此乃研究不足之處,下次可擴大樣本量,深入探討CTA顯示的下肢血管病變程度與臨床癥狀分期之間的聯系。

綜上所述,高齡糖尿病患者如血糖控制不佳,隨著疾病的發展容易發生糖尿病足,表現為跛行、靜息痛、組織潰瘍等表現,不利于患者預后。對糖尿病患者采用多層螺旋CTA予以篩查、診斷,能及時發現病變部位及病變情況,及時予以治療,改善預后。

[參考文獻]

[1] ?中國醫療保健國際交流促進會糖尿病足病分會.中國糖尿病足診治指南[J].中華醫學雜志,2017,97(4):251-258.

[2] ?毛騫,許衛東,孔憲哲.雙能CTA對2型糖尿病下肢血管病變的評估及危險因素相關性研究[J].中國地方病防治雜志,2017,32(4):408-410.

[3] ?王小靜,吳翔,李英莎,等.糖尿病足患者細菌感染特征及其與下肢血管病變程度的關系[J].第三軍醫大學學報,2016, 38(9):982-986.

[4] ?關小宏.關于我國糖尿病足防治策略的探討[J].中華損傷與修復雜志:電子版,2016,11(2):84-89.

[5] ?余宏建,郭學軍,陳在中,等.糖尿病足下肢動脈病變的CTA及MRA影像特點及危險因素分析[J].中國CT和MRI雜志,2017,15(3):122-124.

[6] ?唐憲明,吳素貞,郭若汨,等.320排動態容積CT血管造影在糖尿病足背動脈硬化的診斷價值[J].實用放射學雜志,2016,32(7):1095-1101.

(收稿日期:2019-03-24)