精細化和創新設計在無錫江海西路快速化改造中的運用

林巧飛

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092)

0 引言

經過近二十年的建設,全國各大中城市的快速路網建成公里數日漸增長,為城市交通的快速發展發揮了重要作用。由此,城市快速道路的設計理念日趨更新,設計經驗日漸豐富,設計成果先進性日益顯現。任何一條快速道路都是城市路網的骨架。一般來說,一條城市快速路需要承擔城市與周邊高速公路的連接、承擔與重要交通樞紐的連接,承擔中心區與外圍片區的連接,以及為沿線周邊地區服務等眾多交通功能。一條快速道路建成后,能否充分發揮其交通效能,取決于總體設計方案的合理性和先進性。所謂牽一發而動全身,各節點不同的處理方案所帶來的交通服務功能截然不同。因此,需要設計人員切實做好多方案比選和優化設計,做到精益求精并有所創新。本文以無錫市一條外部條件極其苛刻、設計難度大的快速道路改造工程項目為實例,詳細闡述精細化和創新精神在工程設計中的實際應用和體現,為同類工程設計提供借鑒。

1 工程概況

江海西路是無錫規劃城市快速路網“兩環十射三聯”的唯一西向射線,是連接無錫西部、北部組團與中心城區的快速交通走廊,是連接錫宜高速公路的對外銜接通道,同時也是城市復合通道,承擔客貨運交通、服務區域到發交通和過境交通。交通服務對象:主線以中長距離客運交通為主,兼顧部分區域內部交通;輔路以區域內部客運交通為主,兼顧部分貨運、慢行等交通功能。交通成分復雜,交通服務要求高[1]。

江海西路快速化改造范圍西起G312,沿線上跨S342、錫宜高速公路,跨越京杭運河,下穿現狀城際鐵路、滬寧鐵路、興昌北路橋,東止于鳳翔路立交。道路總長度10 km,紅線寬度50 m。

江海西路主線為快速路,設計速度80 km/h,雙向6車道;輔路為地面主干路,設計速度為50 km/h,雙向6車道。全線采用主輔路斷面,主線采用高架、地道和地面組合結構型式,雙向6車道,其中高架段7.0 km,地道段360 m,地面段1.4 km。全線共布置出入口8對,樞紐互通立交3座,下穿鐵路主輔路地道3道,上跨京杭運河主輔路大橋3座。工程投資41.5億元。道路總體布置如圖1所示[2]。

圖1 江海西路快速化改造工程總體布置圖

2 工程特點和設計對策

2.1 工程特點和難點

江海西路為現狀道路改建項目,沿線鐵路、橋梁、河道、管線等控制物復雜。現狀錫宜高速、S342、西互通、錢威路立交、京杭運河、新建滬寧鐵路-老滬寧鐵路-城際高鐵-興昌北路橋、鳳翔立交等眾多構筑物集聚,相互牽制。

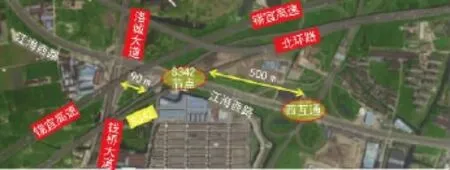

2.1.1 錫宜高速公路-S342-西互通節點

該節點內集聚問題較多(見圖2),主要存在三大問題:

(1)現狀錫宜高速公路有拓寬改造計劃,但無具體改造方案。本設計需為遠期高速公路改造做好預留,且錫宜高速公路與江海西路斜交角度達48°。

(2)現狀錫宜高速公路與江海西路連接的西互通立交已達飽和。因收費島距離江海西路過近,車輛排隊長度有限,高峰流量擁堵嚴重,存在交通瓶頸,高速公路管理部門有改遷收費站的計劃,但尚無設計方案。

(3)現狀S342和西互通立交間距僅500 m,江海西路與重要的省道和高速公路有交通轉換需求,需做好客運交通和貨運交通的銜接方式。兩條公路干道間距過近,不利于立交布置。

圖2 錫宜高速公路-S342-西互通節點位置關系圖

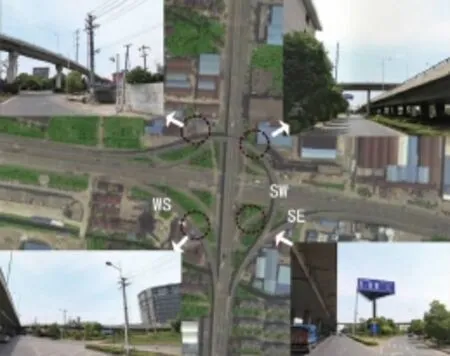

2.1.2 錢威路立交

錢威路立交現狀為T型立交,與現狀江海西路地面道路銜接。錢威路是無錫西部地區南北向的一條重要城市主干路。本節點現狀為錢威路主線上跨江海西路,并設有SW、SE、WS三條轉向匝道,均于江海西路接地。其中,SW向匝道上跨江海西路和錢威路主線后落地,同時錢威路主線在上跨江海西路后約360 m處落地。錢威路地面輔路與江海西路平交。立交范圍內建筑物臨近,布置空間有限。錢威路節點現狀如圖3所示。

立交改造需要考慮江海快速路與南側錢威路的快速連接,同時預留遠期北側惠州大道改造條件,近遠期結合。最大程度地利用現有結構物,節約工程投資是設計考慮的重點。

圖3 錢威路立交現狀

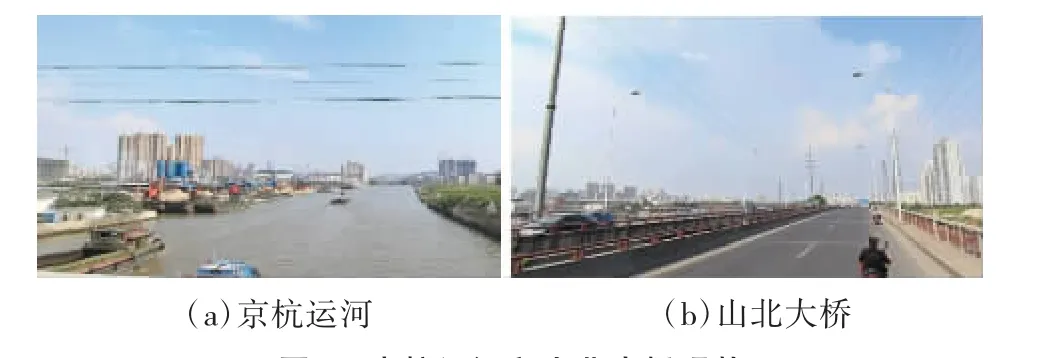

2.1.3 山北大橋

現狀跨京杭運河的山北大橋建成已久,現有橋梁已不滿足三級航道的通航標準要求,故考慮拆除重建。現狀京杭運河和山北大橋如圖4所示。快速路主橋和輔道橋橋型選擇,除了考慮經濟美觀外,尚需考慮與兩側橫向道路的銜接。合理的銜接方式可以實現快速路交通效益的最大發揮,是本設計的重點和難點。

圖4 京杭運河和山北大橋現狀

2.1.4 滬寧鐵路-城際鐵路-興昌北路橋節點

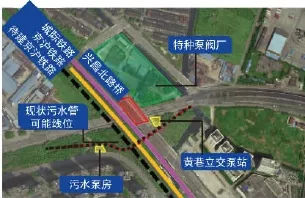

該節點內集聚待廢棄京滬鐵路、建設中的京滬鐵路、現狀城際鐵路和興昌北路橋,現有橋墩錯綜復雜,前1 000 m有山北運河橋,后500 m有鳳翔立交,道路連續起伏,為主輔地道的平縱橫設計帶來極大困難。另有現狀黃巷立交泵站、道路南側污水泵房及污水管道和國防光纜。該節點內集聚構筑物眾多,控制因素極其復雜,如圖5所示。

圖5 鐵路節點限制因素

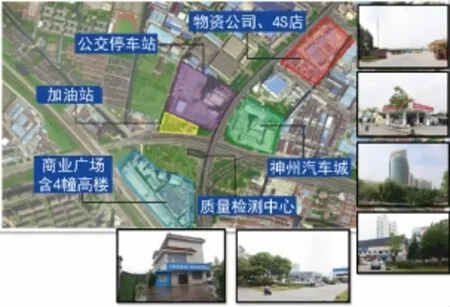

2.1.5 鳳翔立交

鳳翔立交是無錫快速內環上重要的互通立交。現有快速內環上重要節點均是部分互通立交,快速內環交通功能發揮受到一定的現狀。本次江海西路快速射線改造能否在現有立交的基礎上實現鳳翔立交的全互通是一大挑戰。現有立交型式和周邊建筑如圖6所示。

圖6 鳳翔立交現狀

2.2 設計對策和方案

針對以上5個節點的工程難點,通過設計方案的反復比選、論證和優化,做好精細化設計,分別提出下列設計對策和方案。

2.2.1 錫宜高速公路-S342-西互通節點

設計對策一:主動協調高速公路管理部門,明確錫宜高速公路改造規模,為遠期高速公路改造做好預留。同時錫宜高速公路與江海西路斜交角度大,合理選取大跨徑的橋型方案是本設計成功的關鍵。除了考慮設計方案的經濟美觀,更為重要的是確保施工期間高速公路交通運行的安全性。經多方案比選,主線跨錫宜高速段采用55.12 m+59.5 m+75 m+58.5 m鋼結構連續梁,頂推施工。

設計對策二:因現狀錫宜高速公路西互通立交存在交通瓶頸,收費島距離江海西路過近,排隊長度有限,如圖2所示。高速公路管理部門有改遷收費站的計劃但尚無設計方案。為錫宜高速在江海西路西入口上做好拓寬改建預留條件,設計人員主動提供遠期收費互通立交的合理改造方案,得到高速公路管理部門認可后,成功協調明確收費站外遷計劃,為江海西路西互通立交改造創造條件。設計改變現有高速公路接地面道路的連接模式,調整為快-高相接模式,實現江海快速路和錫宜高速公路的快速連接,同時保留地面道路與收費站的連接、供貨運和沿線交通服務。

設計對策三:現狀S342和西互通立交間距僅540 m,為保證江海快速路和重要省道、高速公路的有效溝通,整體考慮采用組合立交型式解決江海西路、錫宜高速公路和S342三條道路的相互快速轉換,實現三條高等級道路各個方向的全互通,不僅保證S324和江海快速路交通直入收費站,還可以滿足S342和江海快速路的直接轉換。同時,在立交內部設置兩條上下匝道供江海快速路和洛城大道溝通,交通功能十分齊全,布置緊湊,造型美觀。組合立交的設計方案如圖7所示。

圖7 錫宜高速公路-S342-西互通節點方案

2.2.2 錢威路立交

錢威路立交為現狀T型立交,與現狀江海西路地面道路銜接。立交改造需要考慮江海快速路與南側錢威路的快速連接,同時預留遠期北側惠州大道改造的條件。改建后的設計方案最大程度地利用了現有匝道結構物,合理處理了周邊建筑物的關系,做好了近遠期結合,經濟先進性明顯。圖8為錢威路立交近期實施方案。

圖8 錢威路立交近期實施方案

2.2.3 山北大橋

現狀跨京杭運河的山北大橋建成已久,已不能滿足現行設計規范的技術標準要求,設計考慮拆除重建。在快速路主橋和輔道橋橋型選擇上,除了考慮經濟美觀外,尚需考慮與兩側橫向道路的銜接。合理的銜接方式可以實現快速路交通效益的最大發揮。

山北大橋整體采用低高度鋼-混連續梁主橋和變高度鋼桁架輔橋的組合方案,并設置主線橋和輔道橋的連接橋。輔道橋采用梁高較低的橋梁型式,使山北輔道橋與兩側石門路、青石西路相接平緩,利于非機動車行駛。主輔連接橋和運河西路上下匝道的設置,使運河兩側的運河西路和青石西路的車輛可以方便地進入江海快速路,極大地提高了江海快速路的服務效能。圖9為山北大橋橋型和連接道設置方案。

圖9 山北大橋橋型和連接道設置方案

2.2.4 滬寧鐵路-城際鐵路-興昌北路橋節點

該節點的設計方案經反復優化推敲和結構安全評估,最終布置主路地道雙向8車道斷面(主線雙向6車道+鳳翔立交加減速車道),實現了下穿鐵路地道的主線車道平衡。精細化設計在該節點表現得淋漓盡致,最終成功實施的設計方案如圖10 所示[3]。

圖10 下穿京滬鐵路和城際鐵路節點方案

2.2.5 鳳翔立交

為實現鳳翔立交在快速內環上的全互通,在維持現有內環匝道的基礎上,利用現有鳳翔路南匝道出入口為新建匝道的分合流鼻端,在有限的空間內,充分利用鳳翔路和江海西路現有跨線橋的有效凈空,上跨或下穿,通過平縱橫精細化設計最終成功實現全互通,同時在鳳翔路北側設置廣石路匝道,提供快速內環與廣石路的便捷溝通。該環向渦輪互通型式最大程度地利用了現有橋梁結構物,線形技術標準較高。設計方案功能齊全、造型美觀、布局緊湊、節約用地,經濟合理[4]。圖11為鳳翔立交設計方案。

圖11 鳳翔立交設計方案

3 工程設計創新

江海西路快速化改造工程運用創新手段,體現了城市快速道路設計的先進性,具有良好的借鑒作用。主要體現在以下幾個方面。

(1)實現斜交大跨鋼梁頂推技術。主線跨錫宜高速段采用55.12 m+59.5 m+75 m+58.5 m鋼結構連續梁,頂推施工。斜交大跨鋼梁角度達48°,頂推技術難度高,設計采取先進技術措施克服大跨徑大斜交困難,為同類工程提供借鑒。圖12為鋼箱梁頂推過高速公路。

圖12 鋼箱梁頂推過高速公路

(2)跨越京杭運河的山北大橋方案經典獨特。設計采用低高度鋼-混連續梁主橋和變高度鋼桁架輔橋的組合方案,并設置主線橋和輔道橋的連接橋。這是設計技術方案的創新。運河主線橋和輔道橋之間連接橋的設置,在國內運河大橋上屬于首例。輔道橋交通可直入主線快速路,極大提高交通效能,并通過運河西路匝道和青石西路出入口,實現主線快速路和運河兩側道路的交通轉換,交通功能疊加,提升明顯。

跨京杭運河桁架橋浮墩托運頂推技術具有創新示范效應。運河主線橋采用鋼-混凝土的混合連續梁結構,主梁中跨47 m采用鋼箱梁結構,通過鋼-混結合段與兩側的混凝土梁形成連續結構。該結構自重輕,施工速度快,主梁高度低,梁體更顯輕盈,是結合本橋實際需要的創新之舉。圖13為山北大橋施工照片。

圖13 山北大橋施工照片

(3)江海西路主線高架大量采用預制拼裝組合小箱梁,有效降低施工期對既有道路交通影響。上部結構預制拼裝率達95%以上。橋梁結構型式改良,采用隱式倒T蓋梁,減小結構高度,利于景觀效果。跨路口大跨橋梁結構采用簡支或連續疊合梁結構,鋼材指標低,施工速度快。立交匝道橋設計,棄用常規現澆混凝土梁,解決了常規結構易出現梁體裂縫的問題。對于直線段和曲線半徑較大的曲線段采用預制小箱梁結構(見圖14),對于半徑較小的曲線段采用連續疊合梁結構。橋梁結構型式先進,且經濟合理。

圖14 小箱梁斷面

4 結語

城市快速道路的設計,首先需要根據地區規劃、區域路網和交通需求,分析該道路承擔的交通功能和交通流量等,綜合考慮現狀和規劃條件,在最大程度滿足交通功能需求的情況下,做到設計方案經濟合理,同時做好周邊環境的合理保護,確保施工期間的交通運行良好。這需要設計人員用心設計,精益求精,力求完成最優的設計方案;同時需要大膽設計,勇于創新,以適應新材料、新環境和新形勢的變化。精細化設計和創新設計,是城市快速道路設計最為重要的思想精神,在現有道路的快速化改造工程中尤為重要。