樞紐互通選型及方案設計研究

韓善劍,孫平寬

(1.海南省交通規劃勘察設計研究院,海南 海口 570206;2.中國公路工程咨詢集團有限公司,北京市 100089)

0 引言

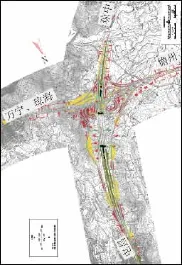

G9811中線高速公路(南北走向)與G9813萬洋高速公路(東西走向)在海南省瓊中縣灣嶺鎮嶺門村附近交叉(簡稱嶺門樞紐),設置互通以實現2條高速公路間交通轉換功能。交叉范圍內,G9811和G9813 2條高速公路技術等級相同,均為雙向4道車高速公路,設計速度100 km/h,路基寬26 m。其中,G9811高速公路屯瓊段已于2015年建成通車,與G9813高速公路規劃的交叉點距屯瓊段加章隧道隧道口僅145 m;G9813高速公路為擬建公路,交叉點小樁號方向縱坡為4%,縱斷面條件相對較差。結合擬交叉區域路網結構、建設條件、地形地貌、交通量預測等影響因素,對交叉區域主線平縱面線形優化和互通的選型、設計方案進行深入比選研究,是互通設計的重點。

嶺門樞紐互通選址位于海南省高速公路網中部區域,基于路網結構分析,它是疏散東西、南北2條骨架高速公路的最核心節點,是海南省高速公路網樞紐互通的門戶,政治和經濟意義尤為顯著。

1 交通量預測

根據可行性研究報告、初步設計文件交通量預測結論,嶺門樞紐互通的遠景年總轉向交通量為40 743 pcu/d,各方向交通量情況見表1。根據《公路立體交叉設計細則》(JTG/T D21—2014,以下簡稱細則)第4.5.2條規定,嶺門樞紐互通匝道設計小時交通量計算也列于表1。表1中:AADT為年平均轉向交通量,pcu/d;K為設計小時交通量系數;D為方向不均勻系數;DDHV為設計小時交通量,pcu/d[1-2]。

表1 嶺門互通匝道設計小時交通量

由表1可知,僅萬寧-瓊中方向設計小時交通量為1000~1500pcu/h,其余方向均小于1 000 pcu/h。根據細則第6.3.4條規定,車速較快、交通量稍大的匝道采用半直連式匝道,其他匝道可采用環形匝道,即萬寧-瓊中左轉彎匝道宜采用外轉彎或內轉彎半直接式,其余方向左轉彎匝道均可采用環形方式。根據細則第4.3.2條,內轉彎半直連式匝道設計速度可選擇60~80 km/h,外轉彎半直連式匝道設計速度可選擇40~60 km/h,環形匝道設計速度應選擇40 km/h。四岔交叉樞紐互通可選用的型式較多,有三環式、對角象限雙環式、對稱雙環、單環式等變形苜蓿葉形式[1],研究比選空間較大。

2 雙喇叭與雙T形方案比選

在G9811設計階段,考慮到交叉位置地形起伏變化較大,規劃的G9813高速縱向高差較大且建設時機未確定,結合內地收費高速公路慣用將轉換方向匝道歸集管理的思路,當時重點研究選型為四岔雙喇叭形方案。將交叉點分開設置,在滿足設計通行能力的基礎上,回避了隧道口與交叉點位置較近而存在的視距安全問題以及規劃的G9813主線平縱面研究深度不足等問題。

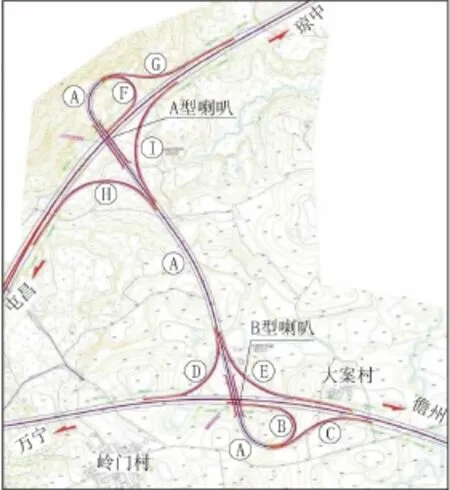

2.1 方案1(雙喇叭)

充分保證萬寧-瓊中主轉向交通流向順暢,與G9813高速交叉處設置B型單喇叭,與G9811高速交叉處設置A型單喇叭,組合形成雙喇叭方案(見圖1)。喇叭選址考慮區域地形布設,匝道設計速度采用40或50 km/h,平曲線最小半徑控制采用60 m。為確保2個喇叭分合流端間交織段車輛運行安全,交織段長度控制在550 m以上。

圖1 方案1(雙喇叭)

2.2 方案2(雙T形)

同時保證所有轉向交通流向的順暢性,與G9813高速、G9811高速交叉處均設置梨形互通,組合形成雙T形方案(見圖2)。梨形互通選址考慮區域地形布設,4條左轉匝道均采用雙車道單出入口設計,匝道設計速度采用40~60 km/h,平曲線最小半徑控制采用80 m,交織段長度控制在700 m以上。

雙喇叭和雙T形互通方案主要工程量比較見表2。

圖2 方案2(雙T形)

表2 雙喇叭與雙T形互通方案主要工程量比較

由表2可知:兩方案均可滿足基本通行需求,雙T形方案線形指標更高,所有左轉匝道采用半定向匝道,通行能力較強,但橋梁規模較大,占地稍多,造價相對較高。綜合比較,方案1雙喇叭形式更優。

3 十字形樞紐互通方案比選

在G9813設計階段,進一步梳理互通設計的外界條件,并調研近年來樞紐互通建設發展的多個案例,結合該互通在高速公路網中的功能定位、生態環境保護、區域交通發展趨勢等,在G9811設計階段研究的雙喇叭、雙T形方案基礎上,開展行車安全性更好、服務水平更高、交通轉換快捷的十字形樞紐互通方案研究,提出了三環式、對稱雙環式一和對稱雙環式二3種新方案。

3.1 方案3(三環式)

將G9813平面線位向加章隧道出口偏移75 m左右,以降低G9813高速縱斷面高程,G9813下穿G9811,盡可能降低G9813高速主線的橋梁規模。西往北左轉向匝道與東往北右轉匝道均在加章隧道北側合流,北往東左轉向匝道與北往西右轉匝道均在加章隧道北側分流,以規避細則第5.4.5條關于主線出入口與前方隧道間最小凈距不足的問題。南往西左轉向匝道采用外轉彎半直連形式,其余3個左轉向匝道采用環形匝道,匝道設計速度采用40~60 km/h,平曲線最小半徑控制采用60 m。三環式方案見圖3。

圖3 方案3(三環式)

3.2 方案4(對稱雙環式一)

將G9813平面線位向南偏移(即交叉點與加章隧道出口間距增大)50 m左右,采用G9813上跨G9811,適度加大東往南、南往西2個左轉向環形匝道和G9811主線分合流點與加章隧道口的間距,以滿足細則第5.4.5條關于主線出入口與前方隧道間最小凈距的要求。東往南、南往西2個左轉向匝道采用環形匝道,其余2條左轉向匝道采用外轉彎半直連形式,匝道設計速度采用40~60 km/h,平曲線最小半徑控制采用60 m。對稱雙環式一方案見圖4。

圖4 方案4(對稱雙環式一)

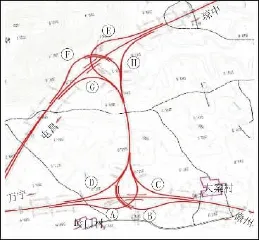

3.3 方案5(對稱雙環式二)

在方案4基礎上,將左轉彎匝道中環形匝道與半直連式匝道對調。即北往東、西往北2個左轉向匝道采用環形匝道,其余2條左轉向匝道采用外轉彎半直連形式。對稱雙環式二方案見圖5。

圖5 方案5(對稱雙環式二)

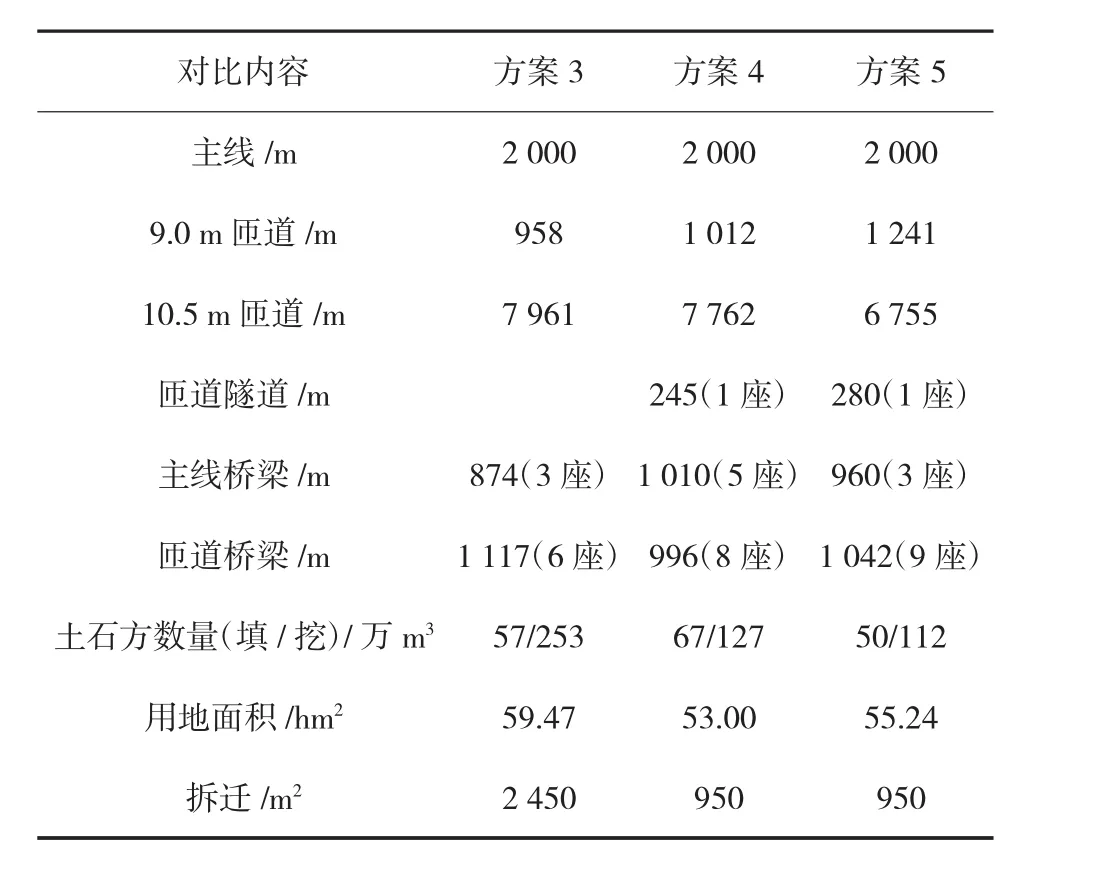

十字形樞紐互通方案主要工程量比較見表3。

表3 十字形樞紐互通方案主要工程量比較

由表3可知:3個方案工程規模相當,技術指標均較高,服務水平均滿足設計要求,均可滿足基本通行需求。其中,方案3的互通區排水有一定困難,互通挖方工程數量相對較大,路基邊坡較高,對環境影響較大,用地規模較大;方案4布置緊湊,用地規模相對較小,采用環形、半直連式左轉彎匝道與轉向交通量預測不一致;方案5用地規模適中,采用環形、半直連式左轉彎匝道與轉向交通量預測相一致,邊坡高度控制較好,對環境影響較小。綜合比較,十字形樞紐互通采用對稱雙環式二更優。

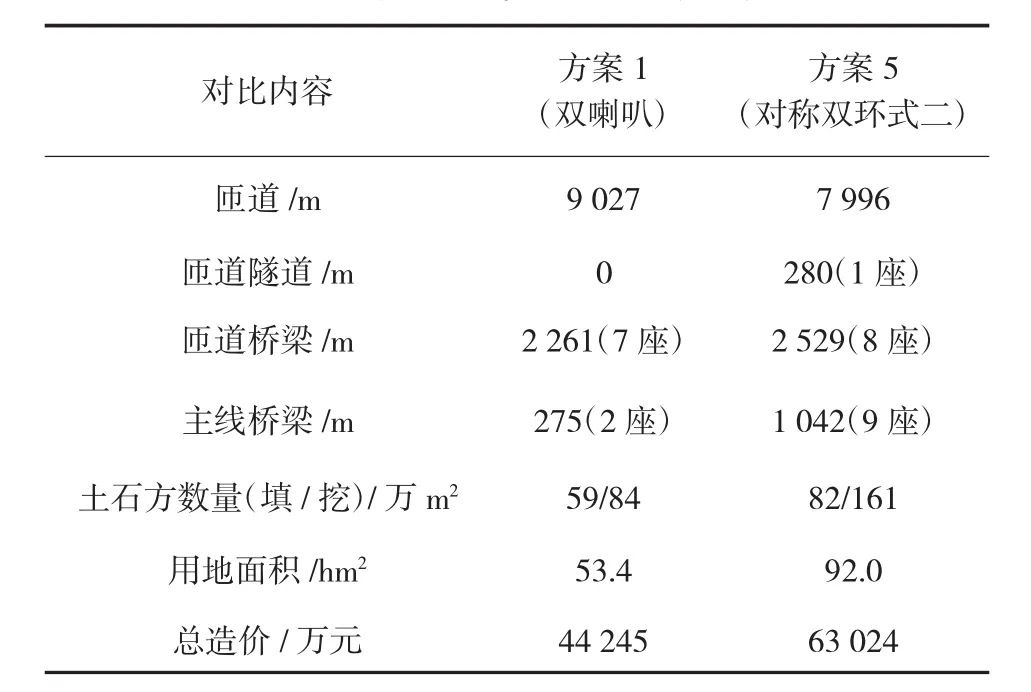

4 雙喇叭與十字形樞紐互通方案比較情況

雙喇叭與十字形樞紐互通(對稱雙環式二)的經濟指標對比見表4。

表4 雙喇叭與十字形樞紐互通經濟指標對比

由表4可知:雙喇叭方案用地和工程規模較小,對生態環境影響較小,主線及匝道的平縱面指標較高;但北往東方向匝道長度長、繞行距離偏遠,兩喇叭間交織段長度偏長,交織段行駛時間長,行車辨識度稍差,互通服務水平較低。十字形樞紐互通方案(對稱雙環式二)造型美觀,各匝道轉向明確,平面指標更高,車輛無交織,行車辨識度高,互通服務水平高;用地和工程規模稍大。綜合考慮互通在路網結構中的位置、功能定位、經濟性、服務水平等因素[3],嶺門樞紐互通采用對稱雙環式的十字形方案,可實現2條高速公路交通的快速便捷轉換,充分發揮高速公路的快捷、高效、通行能力大的通道功能,有效帶動中部地區與周邊城市的區域協調和融合發展。

5 結語

嶺門樞紐互通方案研究,歷經“經濟適用”的雙喇叭到“更加合理、與時俱進”的變異苜蓿葉十字形樞紐方案發展過程。在滿足交通功能需求前提下,互通選型和互通設計需較好平衡各交叉高速公路的建設時序和規劃路網的適應性、建設條件、地形地勢、行車安全、區域交通習慣、社會影響、工程造價等多項影響因素,還要結合不同階段公路網的規劃發展要求進行深層比選。基礎設施一次性投入較大,需把握適度超前的發展眼光來合理控制工程規模,為經濟社會發展發揮應有的作用。