閘墻混凝土裂縫產生的原因及防治措施

張麗芬陸 揚,朱 浩

(1.上海市水利工程設計研究院有限公司,上海市200061;2.河海大學港口海岸與近海工程學院,江蘇 南京 210000)

0 引 言

水閘泵站作為修建在河道、湖泊、海口分界處,利用閘門控制流量、調節水位的水工建筑物,在防洪、排澇、通航、城市供水、水景觀等方面具有重要作用。而閘墻在施工階段由于混凝土收縮、溫度應力等出現裂縫[1-2],在實際工程中屢見不鮮,由此產生的鋼筋混凝土保護層失效、鋼筋銹蝕、地下水滲漏等問題,將降低結構耐久性,嚴重影響其使用功能,必須加以控制。本文通過兩個工程實例,研究分析閘墻裂縫產生的原因,從設計和施工方面提出防治措施。

1 工程概況

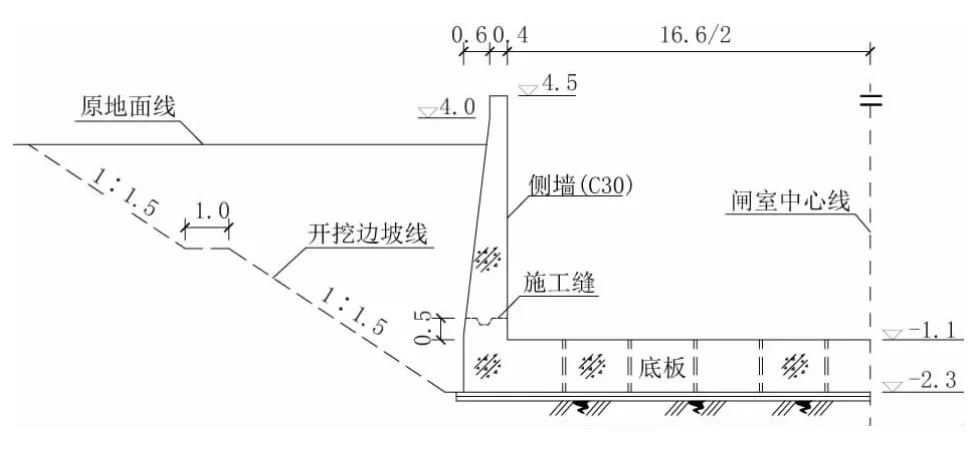

案例1:上海某水利樞紐工程位于黃浦江的一條支流口,主要任務是防洪、排澇及通航。船閘閘室總長190 m,單節長19m,凈寬16.6m,底板面高程-1.10m,底板厚1.2m,座落于第④層淤泥質粘土地基上,閘室為C30現澆鋼筋混凝土塢式結構(見圖1)。閘室共分10節,分節澆筑,先底板澆筑至閘墻的施工縫,后澆筑閘墻墻身,采用泵送商品混凝土,人工插入式振搗器振搗。

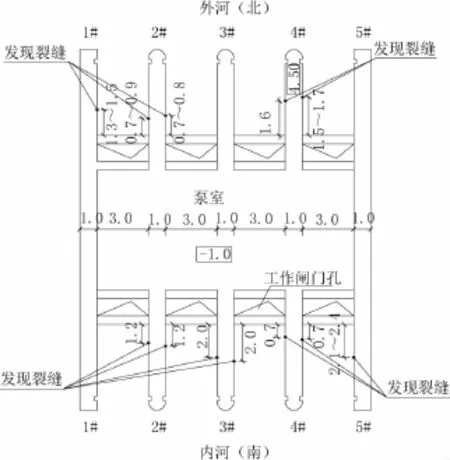

案例2:某泵閘工程位于薀藻浜的一條支流口,主要任務是防洪、排澇、水資源調度。泵室與閘室連成整體,中間隔墩厚1.0 m。泵站于水閘西側布置,泵室順水流方向長22.0 m,寬15.0 m,邊墩厚1.0 m。泵閘室底板面高程-1.00 m,底板厚1.60 m。泵閘室底板及墻均采用C30鋼筋混凝土現澆結構,防滲等級為W6。泵室底板落于③層灰色淤泥質粘土,基礎采用鋼筋混凝土預制方樁250 mm×250 mm×9 000 mm@1200進行加固處理。

圖1 閘室結構斷面圖(單位:m)

2 閘墻裂縫檢測情況

船閘以先期澆筑的第六節閘室為例,根據現場施工布置及施工計劃,在閘室底板澆筑40 d后于5月14日進行閘墻的澆筑,澆筑后第三天松對拉螺栓,5 d后拆模,并及時使用土工布全部覆蓋保濕養護。5月23日閘室的東、西兩側閘墻共發現有5條豎向裂縫。5月28日東側墻迎水面4條裂縫,西側墻迎水面2條裂縫,其中有4條裂縫在迎土面有對稱裂縫出現,裂縫大小、寬度基本相同。經用顯微鏡觀測,最大裂縫寬度在0.2 mm以下,長度在1.2~2.2 m之間(見圖2)。7月15日再次檢查,裂縫長度有所增加(圖中括號內數值)。再經過近一個月的現場連續監測,閘墻未發現裂縫的進一步發展和新的裂縫出現。

圖2 第六節閘室東側裂縫分布圖(單位:m)

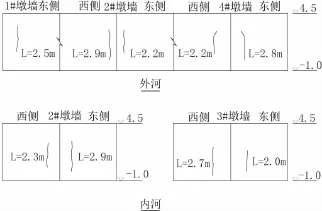

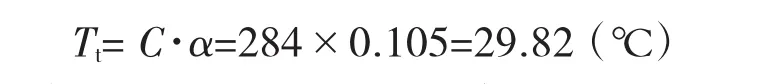

泵閘室底板澆筑50 d后于3月31日進行墻的澆筑,當天澆筑完成。混凝土澆筑后灑水養護至4月11日拆除全部模板,4月12~14日巡視觀察均未發現裂紋,4月15日發現泵室外河的西邊墩內側、2#與4#導流墻兩側距離底板1.0~1.9 m處向上有細微裂紋出現,共5條,長度0.5~1.0 m,其它部位未發現裂紋。4月16日泵室墻已有裂紋長度有所增長,長度延伸至0.7~1.2 m,縫寬未見增大。同時在泵室內河側的2#、3#、4#等導流墩兩側距離底板0.5~1.8 m處向上又有細微裂紋出現,共7條,長度0.5~1.0 m。至5月20日,所發現的12條裂縫均有較大發展,裂縫寬0.10~0.20 mm,縫長2.20~3.00 m,基本為豎向裂縫,并在每個墩墻上呈對稱分布,之后裂縫沒有繼續開展。裂縫分布見圖3、圖4所示。

圖3 泵室墻裂縫分布圖(單位:m)

3 裂縫產生的原因分析

混凝土裂縫主要有兩類成因。第一類是由外荷載(靜、動荷載)直接應力引起的裂縫;第二類是由變形引起的裂縫:包括結構因溫度濕度變化、收縮、膨脹、不均勻沉陷等原因引起的裂縫[3]。

圖4 部分裂縫開展長度示意圖(單位:m)

據國內外調查資料表明,工程結構產生屬于由變形變化(溫濕度、收縮與膨脹、不均勻沉降)引起的裂縫約占80%(包括與外荷載共同作用,但以變形變化為主所引起的裂縫);屬于由外荷載或以外荷載為主與變形荷載共同作用引起的裂縫約占20%。由于荷載超過設計允許荷載而產生的結構裂縫或者發生不均勻沉降而引起的沉降裂縫,這些原因比較明確和單一,解決和預防措施也較有針對性,上述兩個案例從外荷載,以及沉降監測等數據來看,均不存在問題,裂縫主要因混凝土的收縮、溫差和約束引起的。

3.1 混凝土的收縮

混凝土收縮因發生的時段、機理及條件的不同可分為自生收縮、塑性收縮和干燥收縮。針對實際情況歸納起來主要有以下幾點:

(1)普通硅酸鹽水泥混凝土存在自生收縮變形,摻用粉煤灰能產生一定的膨脹變形,減少收縮。

(2)從裂縫的位置分析,船閘閘室迎水面和迎土面對稱分布,且大都通過施工立模用的對拉螺栓位置。工程所用混凝土均為攪拌車泵送至工作面,經現場測試,混凝土的坍落度實際控制在13~18 cm左右。在流動性大的混凝土內部,振搗時漏振或振搗不夠,對拉螺栓下方的骨料顆粒仍在繼續下沉,而螺栓上部的混凝土中的骨料被螺栓所支撐不能下沉,在混凝土凝結后,對拉螺栓下面就形成一道水膜,在混凝土中的水泥產生水化和水份的蒸發以后,在螺拴下表面就形成了一道貫穿性的毛細孔。這種毛細孔在外部地下水的壓力作用下,將產生滲水現象。

(3)混凝土干縮裂縫產生的原因是混凝土拌合物在澆搗完畢后,拌合物內部80%的水份被蒸發,20%的水份被水泥水化所用,而最初失去的30%自由水份幾乎不引起收縮,隨著混凝土的繼續干燥而使20%的吸附水逸出,尤其是在干熱、風較大的季節,若保濕養護工作不規范,由于表面干燥受到中心混凝土的約束,使表面產生拉應力而出現裂縫。

3.2 混凝土的溫差

硅酸鹽水泥在水化過程中釋放出相當可觀的水化熱,每公斤水泥釋放約500 kJ的熱量[4],熱量導致混凝土的溫升。因此,混凝土結構大都存在兩個溫差:一是混凝土結構本身內部與表面的溫差;二是混凝土與環境的溫差。由于結構內、外溫差變化產生溫度拉應力,溫差越大溫度拉應力越大,而混凝土在凝結硬化過程中的極限拉應變是個變量,直至28 d強度以后才逐漸趨于穩定,一旦超過混凝土那一時刻的極限拉應力,混凝土就會開裂。下面以船閘閘室墻為例測算混凝土的溫升值。

3.2.1 混凝土拌和溫度To

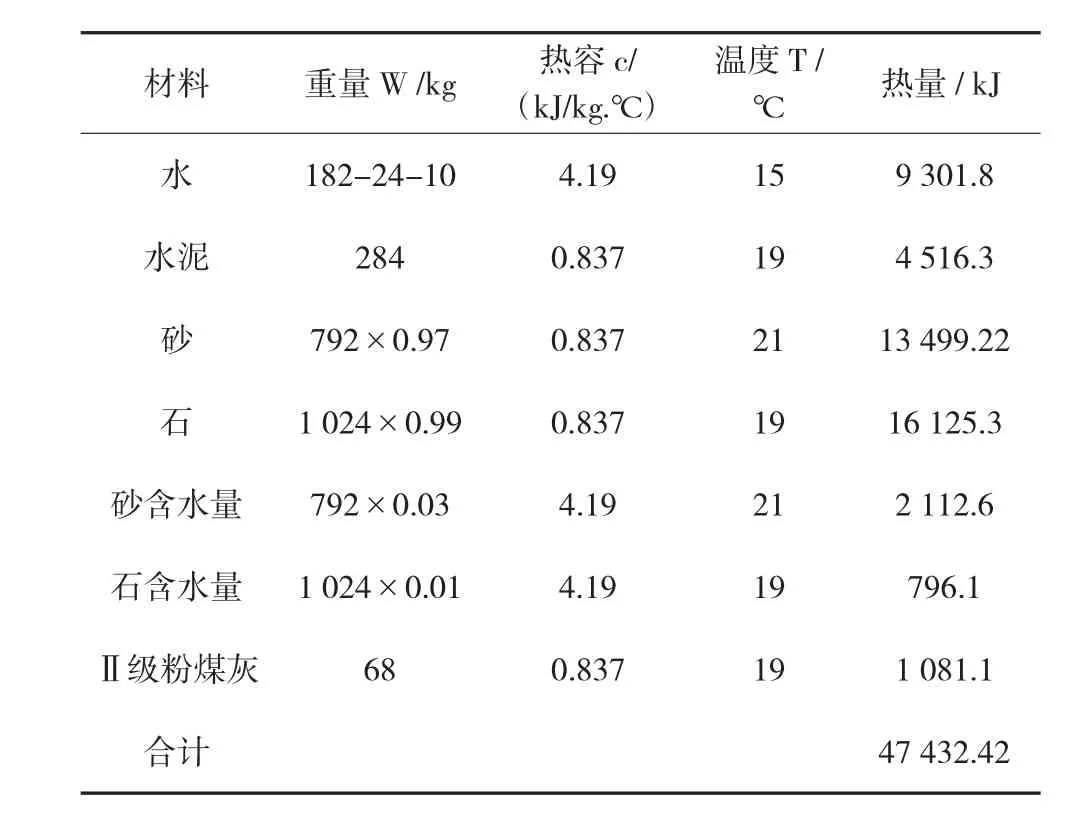

在澆筑時,平均氣溫19℃,澆筑時間自8:20~17:00,每m3混凝土原材料質量、溫度、熱容及熱量如表1所列。

表1 閘室混凝土原材料質量、溫度、熱容及熱量一覽表

根據拌和前后的熱量平衡,T0=∑ciWiTi/∑ciWi,即:T0=∑ciWiTi/(csWs+cgWg+ccWc+cwWw+chWh)=18.4(℃)

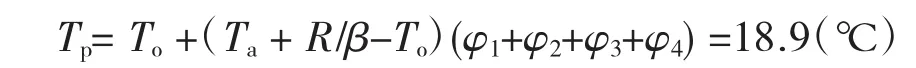

3.2.2 混凝土澆筑溫度Tp

采用泵送混凝土,由攪拌站將混凝土用6 m3攪拌車運輸至澆筑地點,根據68 m3混凝土用9 h計算,一層(40 cm)混凝土運輸時間按10 min,澆筑時間按40 min計算。太陽輻射影響(側面有鋼模板)R/β=2℃,澆筑溫度按下式計算:

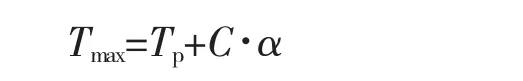

3.2.3 混凝土水化溫升Tt

根據王鐵夢教授的理論[3],在混凝土尤其是大體積混凝土澆搗完后,水泥已經開始水化,其混凝土內部的最高溫度峰值可按以下經驗公式計算,即:

水泥在水化過程中產生大量的熱量,會使混凝土內部的溫度升高。在養護溫度20℃條件下,水化熱在1~3 d放出的熱量是總熱量的50%~70%,最高溫度多發生在澆筑后的3~5 d,此時混凝土的絕熱溫升:

此值與在齡期5 d時采用《水工混凝土結構設計規范》列出的水泥水化熱(指數型公式)計算得出得絕熱溫升比較接近。

3.2.4 混凝土內部最高溫度Tmax

平均養護溫度20℃,則內外最高溫差為48.72-20=28.72(℃)

溫差控制的具體量值在一些國家和有關資料中并不一致,但多數要求混凝土表面溫度(或環境溫度)與截面內部最高溫度之差不大于20℃,或表面溫度與截面平均溫度之差不超過15℃[4]。經分析此時如養護不當,則很容易出現溫度應力裂縫。

3.3 混凝土的約束

由于結構邊緣受到外部(結構與結構)的相互約束,包括基巖、地基或已有構筑物對混凝土的約束,現澆混凝土對后澆混凝土的約束等,這種約束變形可能使混凝土結構產生貫穿性斷裂和局部裂縫。一方面閘墻與底板呈倒T型水工結構,墻與底板之間混凝土剛度差異較大;另一方面由于閘室底板先澆筑,閘墻澆筑時底板混凝土收縮已基本完成,底板對閘墻有約束,而上部可以自由伸縮,閘墻上會產生拉應力,如果基礎溫差較大或分塊尺寸較大,產生的拉應力大于混凝土抗拉力,容易產生呈近似豎直向裂縫。根據《水工設計手冊》[5]閘墻溫度應力算例得出,閘墻在下部2/3高度范圍內受拉,上部1/3高度范圍內受壓,這基本與實際的裂縫位置、高度相一致,設計在此范圍內配置了溫度限裂鋼筋,控制其裂縫開展寬度。

3.4 粉煤灰及外加劑對混凝土裂縫的影響

工程摻入適量Ⅱ級粉煤灰,取代部分水泥,這對改善混凝土和易性、降低溫升,減少混凝土內外溫差,減少收縮具有良好效果。同時摻粉煤灰對混凝土變形性能有影響,一方面使混凝土彈性模量降低,另一方面使混凝土極限拉伸有所降低,前者對混凝土的抗裂有利,后者對混凝土早期抗裂不利。所以摻灰對混凝土早期抗裂性的影響需通過試驗,根據絕熱溫升引起的溫度變形與減少極限拉伸進行比較,而實際也很難計算準確。因此《水工混凝土結構設計規范》中因溫度應力引起的抗裂驗算適用于不摻粉煤灰的混凝土計算。

在夏季施工時,使用緩凝劑可延長混凝土的凝結時間,減少坍落度的損失,同時因緩凝劑可控制混凝土的硬化速度,對防止出現裂縫有利。

3.5 分析結論

閘泵室墻裂縫呈規律性分布,分析認為,裂縫主要為混凝土的溫度應力和基礎約束引起的。混凝土在水泥水化熱達到一定的溫度的時候,混凝土的膨脹應力開始消失而此時的混凝土開始產生收縮,這種收縮是均勻的收縮,所以在此種條件下,混凝土墻板的裂縫呈現出有規律性的裂縫,尤其是在夏季施工的混凝土墻板上容易產生,且往往會在底板與墻的聯結處,因底板澆筑時留的施工縫在底板面以上50 cm,所以裂縫基本從墻體施工縫處開始。另外,墻體澆筑時,底板混凝土收縮已基本完成,墻底部受底板約束,上部可以自由伸縮,容易產生呈近似豎直向裂縫。根據實際工程裂縫多位于墻中部范圍,“上不著頂,下不著底”,多為貫穿性裂縫,與分析結果基本吻合。

對于以上原因出現的裂縫,在施工過程中,通過合理的材料選擇和配合比的確定、優化施工工藝、加強混凝土測溫養護等是可以避免的。事實也證明,船閘的第八節閘室墻于5月10日(14:00~22:30)澆筑時未出現裂縫,原因是晚間氣溫低于白天,相應混凝土的澆筑溫度低,對減少裂縫有利。

4 預防措施

4.1 設計方面

在控制裂縫方面,設計應從以下幾方面考慮:

(1)降低約束。工程案例中順水流向底板長度偏長,縮短混凝土底板的分縫長度,可有效降低底板或基礎對閘墻的約束。

(2)減小混凝土的收縮量及收縮差,包括干燥收縮和溫差收縮。設計應提出混凝土施工溫度控制的具體規定,以及混凝土施工養護和現場溫度監控基本要求。

(3)提高混凝土的抗裂性能。除規定構造配筋的數量和布置方法外,必要時在某些區段采用膨脹混凝土或纖維混凝土。

4.2 施工方面

(1)充分重視原材料選用及配合比。宜采用水化熱較低的水泥,不宜采用早強水泥。為了降低混凝土收縮引起的裂縫,宜摻加具有補償收縮、增強抗裂性能的膨脹劑,摻量為水泥用量的10%左右;為了降低收縮和減少混凝土拌和物的離析和泌水,混凝土建議水灰比控制在0.45左右。

(2)做好溫度控制。一般澆注溫度不超過30℃;混凝土內部與表面(或環境)溫差不超過20℃,混凝土表面與養護水的溫差不超過15℃。

(3)嚴格控制澆筑流程和養護。分層澆筑,下料不宜太快,防止堆積或振搗不充分,保證上下層混凝土澆筑間隔不超過初凝時間;改進施工工藝,進行二次振搗,使混凝土泌水排出,提高混凝土抗拉強度,減少混凝土收縮;春夏秋季施工后覆蓋土工布并噴淋,流水養護不小于28 d,使混凝土膨脹與收縮更均勻。

(4)合理利用控制縫、后澆帶、滑動層,以及構造配筋等控制開裂的手段和措施。

5 治理措施

5.1 裂縫處理的必要性分析

如從結構的耐久性、承載力和正常的使用要求,最嚴格的允許裂縫寬度為0.1 mm。根據大量試驗和泵送混凝土的經驗,近年來許多國家已將允許裂縫寬度放寬到0.2 mm。當結構構件處于正常環境下,保護層厚度滿足設計要求,無侵蝕介質,鋼筋混凝土裂縫寬度可放寬至0.4 mm,在潮濕狀態下或土中為0.3 mm,在淺水水位變化區為0.25 mm。經過以上的分析,閘墻結構是安全的,承載力能滿足設計要求。考慮到水利工程有抗滲要求,為防止鋼筋銹蝕而影響耐久性,裂縫寬度小于0.2 mm也應進行處理。

5.2 處理方法

根據裂縫寬度、深度的不同采用兩種修補方法:

(1)化學灌漿法。對于寬度大于0.15 mm且貫通的裂縫,可采用聚氨脂或環氧樹脂灌漿。聚氨脂具有可灌性好、擴散性強,可有效保護鋼筋的腐蝕防銹,處理后可滿足防滲和耐久性功能要求,遇水后立即反應,體積迅速膨脹,生成一種不溶于水、有效高強度和彈性的凝膠體。環氧樹脂具有強度高,粘結力強的特點,適宜灌較細的裂縫,因縫寬小于0.2 mm,可采用低粘度漿液,粘結強度0.4~0.6 MPa,在鉆孔、清孔后,通過在鉆孔處安放的灌漿咀用環氧注漿泵將拌和好的漿液注入縫內,豎向縫自下而上逐孔灌注。自然狀態下養護,達到一定強度后用砂輪機把表面打平磨光。

(2)表面處理法。對于細而淺的裂縫,采用水泥基滲透結晶型防水涂料涂抹,因其活性化學成分遇水后會產生作用而形成不溶解的結晶體于混凝土內的小孔及毛細管道中,裂縫被完全封閉,從而使混凝土致密、防水,若以后其他原因產生新的細微裂縫時,一旦有水滲入,又會產生新的晶體堵住。施工時,先用水潤濕混凝土面但不濕,一般涂刷二遍(間隔約4 h),且涂層要均勻,每條縫涂抹的寬度為10 cm。夏天炎熱,5 d養護期間須在涂刷的防水涂層表面噴灑清水多次,再放置4 d后方可回填土與通水。

5.3 修補效果

修補后效果較好,未有滲水現象,裂縫也未再發展,不影響工程投入正常使用。

6 結語

從成因上看,水閘泵站施工期閘室墻上產生裂縫,是一個普遍性問題,商品混凝土的使用更加劇了這類問題的出現,本文案例具有一定的代表性。

本文分析了裂縫類型及產生的原因,提供了可供借鑒的預防和治理措施。從裂縫產生的時間上看,早期裂縫居多,且后期裂縫會在已出現的裂縫上繼續拉長加寬。因此,在施工過程中需從材料選擇、配合比設計、施工方法、施工時段的選擇、加強混凝土測溫養護和溫度控制等多方面采取綜合措施避免早期裂縫的產生。同時,設計應縮短混凝土分塊長度、考慮溫度及約束應力,加強構造鋼筋配置等,以限制后期裂縫的發展。