中心城區邊緣濱江帶景觀設計探析

——以南寧市邕江北岸(三岸大橋—蒲廟大橋)段為例

徐銀龍

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092)

0 引言

近年來,城市化進程的不斷加快為城市濱水地區的開發建設提供了發展契機。城市濱水區的開發與建設成為城市發展的重要載體,對于提升城市綜合競爭力、增加城市魅力、擴大知名度、優化投資環境、改善生態環境等方面都具有十分重要的意義[1]。

邕江,南寧市的母親河。在南寧的城市管理和城市建設活動中,邕江一直是南寧市始終保護和開發的重點內容,并啟動了邕江綜合整治和開發利用控制規劃的修編工作。在控制性規劃中將邕江分為中心城區段和郊野段,中心城區段又分為核心段和邊緣段。城市邊緣段是城市發展到特定階段所形成的、緊靠城區的一種不連續的地域實體,是處于城鄉之間的社會、經濟等要素激烈轉換的地帶[2]。城區邊緣段由于目前城市開發力度不足,而是未來城區的發展拓展方向。

本文重點研究城市邊緣段的濱江景觀設計,通過濱江景觀的打造,完善整個邕江綠道系統,激活城區邊緣段城市發展活力。這就需要認清城區邊緣段區別于城區核心段的大尺度活動廣場、市民參與的人數眾多的特點,城區邊緣段更應從現狀出發,在注重防洪安全的基礎上,從生態設計角度出發,發揮本土優勢,因地制宜地做到合理開發、經濟適用。

1 項目背景

1.1 項目概況

項目位于南寧市青秀區仙葫組團,邕江下游北岸,西與青秀山風景區相連。基地西起三岸大橋,東至蒲廟大橋,背負組團腹地,南與龜山隔邕江相望。在《南寧市邕江綜合整治和開發利用控制規劃》中,靠近郊野段為中心城區邊緣段(見圖1)。基地河岸線長約11.4 km,設計面積約45.89 hm2。作為“水城”建設的源頭,以邕江水系為主軸和核心,形成以防洪、生態、旅游多功能為一體的邕江城區邊緣段景觀;作為南寧地方文化發祥地之一,打造能體現民族和地方文化特色的濱水景觀帶和休閑區,構建展示地方文脈和社會發展的新型城市空間。

圖1 項目區位圖

1.2 項目特點

(1)從上位規劃來看,在《南寧市邕江綜合整治和開發利用控制規劃》中定義為綠野歡歌綠城段。濱江功能景觀帶連接仙葫組團東西片區及仙葫半島,通過濱江功能的注入和景觀的打造,來為各功能片區提供服務中心。發展定位為邕江山水休閑旅游體驗段,規劃以生活服務、休閑度假功能為主,突出山-江-灘連通、綠色生態、文化傳承。

(2)從場地尺度來看,陸域寬度相差懸殊。濱江帶最寬處163 m,最窄處只有18 m。

(3)從場地文化來看,體現貝丘文化。考古界將先人吃過丟棄在一起而形成的貝殼堆積物稱為貝丘遺址[3]。

(4)從水利工程來看,仙合大橋至蒲廟大橋段有國家一級防汛堤。

2 設計思路

2.1 設計理念

根據上位規劃將該段定位為“綠野歡歌綠城段”,其為城市江域下游的“承上啟下段”,屬于中心城區邊緣段。設計從完善邕江下游區域的生態格局、改善仙葫組團的生態環境考慮,提出“親近邕江·青凈邕江”的設計理念。

(1)親近邕江。首先是住民濱鄰邕江之親,通過設置濱江步道、親水平臺等設施讓人親近邕江。構建城市通廊將城市與邕江水系進行關聯,通過對貝丘文化的展現,讓郊野文化融入邕江流水中。

(2)青凈邕江。青岸綠廊呼應上位規劃中的“綠野歡歌”,倡導城區邊緣段綠色生態。

2.2 設計策略

2.2.1 尊重現狀,經濟適用

尊重城區邊緣段植被豐富的現狀,設計手法上充分考慮地方生態性。一方面注重生態保護;另一方面對已經破壞場所的生態進行修復,樹種選擇和鋪裝材料以鄉土化、生態化為主,節約工程造價。

2.2.2 完善功能,江城融合

打通視線通廊,在主要路口節點形成開闊視線空間,享受濱江親水體驗;完善功能分區,設計充分體現沿江居民需求,開辟休閑功能空間,讓濱江帶真正為民所用;注重城-江可達性,通過豎向設計連接,增加城區郊野濱江帶的融合一體性。

2.2.3 岸線通達,特色營造

打造特色仙葫郊野綠環,沿仙葫半島區濱江帶打造一條環島夜光自行車道,形成區域特色。并在重要節點處將郊野趣味概念融入具體功能設計,形成區域印象鮮明的游覽體驗。

2.3 總體布局

2.3.1 “一環”

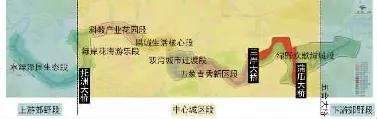

通過健康步道的串聯貫通,與城市道路綠地、帶狀公園形成一個閉合的城區仙葫綠環(見圖2)。

圖2 仙葫綠環示意圖

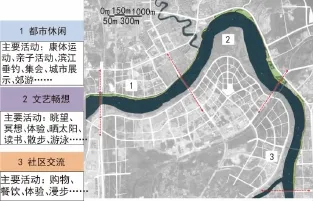

2.3.2 “三區”

根據濱江帶特點、場地特質以及周邊城市用地性質、交通規劃等要素對濱江綠地進行景觀結構的梳理。場地分為三個景觀分區(見圖3),分別為都市休閑區(三岸大橋—龍崗大橋)主要展示貝丘文化,文藝暢想區(龍崗大橋—仙合大橋)主要是觀江望山,社區交流區(仙合大橋—蒲廟大橋)主要是與周邊居民的互動。通過多類型景觀空間的營造實現生態綠色、文化體驗等功能。

圖3 景觀分區圖

2.3.3 “四線”

該本案以四條觀景游線貫徹全園,以線狀游覽動線串聯多類景觀空間,打造層次豐富、節奏統一的生態保育景觀。基地從北至南,四條動線游覽依次為濱江路游線、健康步道線、親水步道線、水上游船線。城區邊緣段更加強調游覽路線的連續性和經濟性。

3 城區邊緣段濱江帶設計特點

3.1 明確規劃定位,尊重現狀空間

城區邊緣段濱江帶應結合城市上位規劃,采用經濟適用、尊重現狀的原則來打造。城區邊緣段更加注重生態野趣、自然風貌的展示。結合上位規劃中“綠野歡歌綠城段”的定位,該次設計強調對現狀生態基底的保留。整體上充分尊重現狀空間,保留場地大喬木達427棵,設計利用現狀植被,結合淺丘地形,運用層次化植被打造生態綠色、天人合一的景色,形成具有特色杉林的田園風光;設置純林化組團、片狀栽植和孤植喬木,整體達到簡潔大氣的邊緣段效果,將植栽的層次感和現狀野趣的自然感融為一體。其中文藝暢想區保留大部分已建的植被,只針對綠道系統進行局部修善(見圖4)。在社區交流段保障邕江一級堤防工程的安全性,設計野花野草消除生硬混凝土的視覺效果,增加野趣性,降低工程造價,營造經濟適用的濱江帶。

圖4 文藝暢想區局部改造效果圖

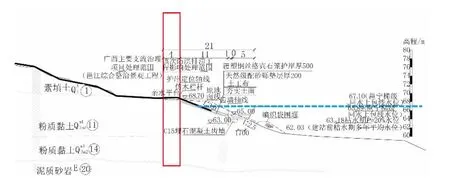

3.2 強調防洪安全,營造立體空間

濱江景觀作為臨河景觀與生態工程,在濱江段直接改造和創造景觀空間。隨著社會對河道整體功能要求的提升,不再單純針對防洪的影響,同時兼顧對河道自然景觀、生態屬性的要求[4]。濱江帶首先強調防洪的安全,結合水利工程的設計營造場地的立體空間,更加注重功能性和景觀性。該項目水利工程設計江堤后方陸域較寬,該段的岸坡建筑物等級為3級邊坡,計算采用的設計洪水標準為邕江50 a一遇頻率(P=2%)設計洪水。將鄰水的親水步道線形按照景觀美化原則與水利工程高程為68.7 m的馬道相結合,形成沿河順勢布置(見圖5)。利用水利工程不同分級的岸坡,打造親水步道、健康步道、堤頂路三個層次的濱江系統,并且利用多重形式的臺階及架空棧道,完成景觀層面之間的交通連接,實現不同層級的聯系。

圖5 護岸工程斷面圖

3.3 結合生態理念,打造綠色空間

堅持自然生態的營造原則,采用將生態消耗轉為為生態增值的風景園林規劃設計方法,從根本上提升城市人居環境質量[5]。設計中結合城區邊緣段的生態特征,盡可能地增加綠地面積,減少硬質鋪裝,設計考慮在2~5 a一遇洪水位范圍內以易于管理、易于恢復、易于清理的景觀綠化形式為主。采用低影響開發技術、設施及其組合系統選擇原則,注重資源節約,保護生態環境,因地制宜,并與其他專業密切配合,以自然生態為主、人工設施為輔,增加雨水調蓄空間。該項目中主要采用海綿城市中“滲、滯、蓄、凈”的理念,通過設置場地透水鋪裝、植草溝、植物緩沖帶等設施,進行水調控。現狀植物群落進行修復和更新,增加品種的類別和層次,通過植物環境的營造,為動物及微生物營造良好的棲息地。通過以上措施,結合生態理念,將項目段打造成低成本、低影響的綠色空間,充分體現城區邊緣段與城市中心段的差異性景觀(見圖6)。

圖6 沿江立面效果圖

3.4 注重參與體驗,塑造特色空間

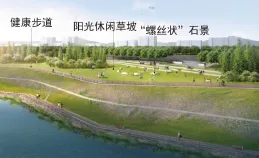

設計強調濱江居民的參與性,提高體驗效果。通過沙場記憶、棧橋漫步、疏林草地、大堤觀光等特色空間,在生態為主的主題下增加體驗參與感。其中沙場記憶現狀為濱江沙灘,根據這一場地特征設計了兒童活動的沙丘廣場;棧橋漫步位于灣口沖刷區域,根據現狀水利工程馬道位置設置連接棧橋,豐富觀景界面,棧橋區域種植蘆葦等濕生植物,增加趣味體驗;疏林草地根據現狀打造開合有致的濱江空間,設計陽光大草坪,草坪上放置展現貝丘文化主題的特色螺絲組景雕塑,提高文化體驗的參與性(見圖7)。大堤觀光區域腹地較窄,現狀堤防工程已經實施,設計僅對護坡進行綠化,健康步道借用寬度為8 m的堤頂路,緊鄰堤軸線布置4.5 m的健康步道,將大堤結構與濱江步道系統融合一體。通過以上特色空間的營造,增加城區邊緣段濱江帶參與體驗性。

圖7 疏林草地體驗空間效果圖

4 結語

邕江北岸(三岸大橋—蒲廟大橋)段作為城區邊緣段的設計,不但是對城市濱江景觀設計的完善補充,更是從生態安全角度全局把握濱水景觀設計的方向,重塑城市中心區邊緣的形象和價值,以低成本、可參與、可進入的理念作為構造系統的支撐,尊重場地現狀和挖掘場地文化,創造一條經濟適用、美麗宜人、生態修復的濱江帶,成為帶動城市中心區邊緣地帶發展的動力和城市展示的另一張新名片。