神州之殤

呂鳳霄

過去十年,我在拍攝美景的同時,發現很多地區的環境都不盡如人意,并且問題愈來愈嚴重。為了深入調查,我索性辭去園林設計總監一職,五度在全國各地來回拍攝。經過多趟長途飛行,無人機數次炸機。時隔一年之后,我拍下了這組主題為“神州之殤”的照片。

和《鳥瞰神州》相比,這組照片畫風截然不同:冰雪逐漸消失的雪山;塵土飛揚、冒著黑煙的工廠;不合理開礦造成的傷痕累累的山體;未有效處理、堆積如山的垃圾……一切都觸目驚心。我希望用它們喚起人們的環保意識,呼吁大家共同愛護我們賴以生存的家園。

空氣質量之殤氣候變暖、大氣污染兩大難題

麗江一直是國人夢想中的旅游之地,爬玉龍雪山是去麗江的必修課。但當很多人到達他們所能到的最高處時,會發現想象中四周都是白雪皚皚的景象根本不存在,只在山頂才有冰川——被譽為“現代冰川博物館”的玉龍雪山,已經大面積消融。2019年5月,因為山體崩塌,玉龍雪山登上熱搜。山體崩塌的根本原因是全球氣候變暖:隨著氣候變暖,我國高寒山區凍融活動明顯加劇,凍融作用引發的滑坡、崩塌災害事件,發生頻率顯著上升。

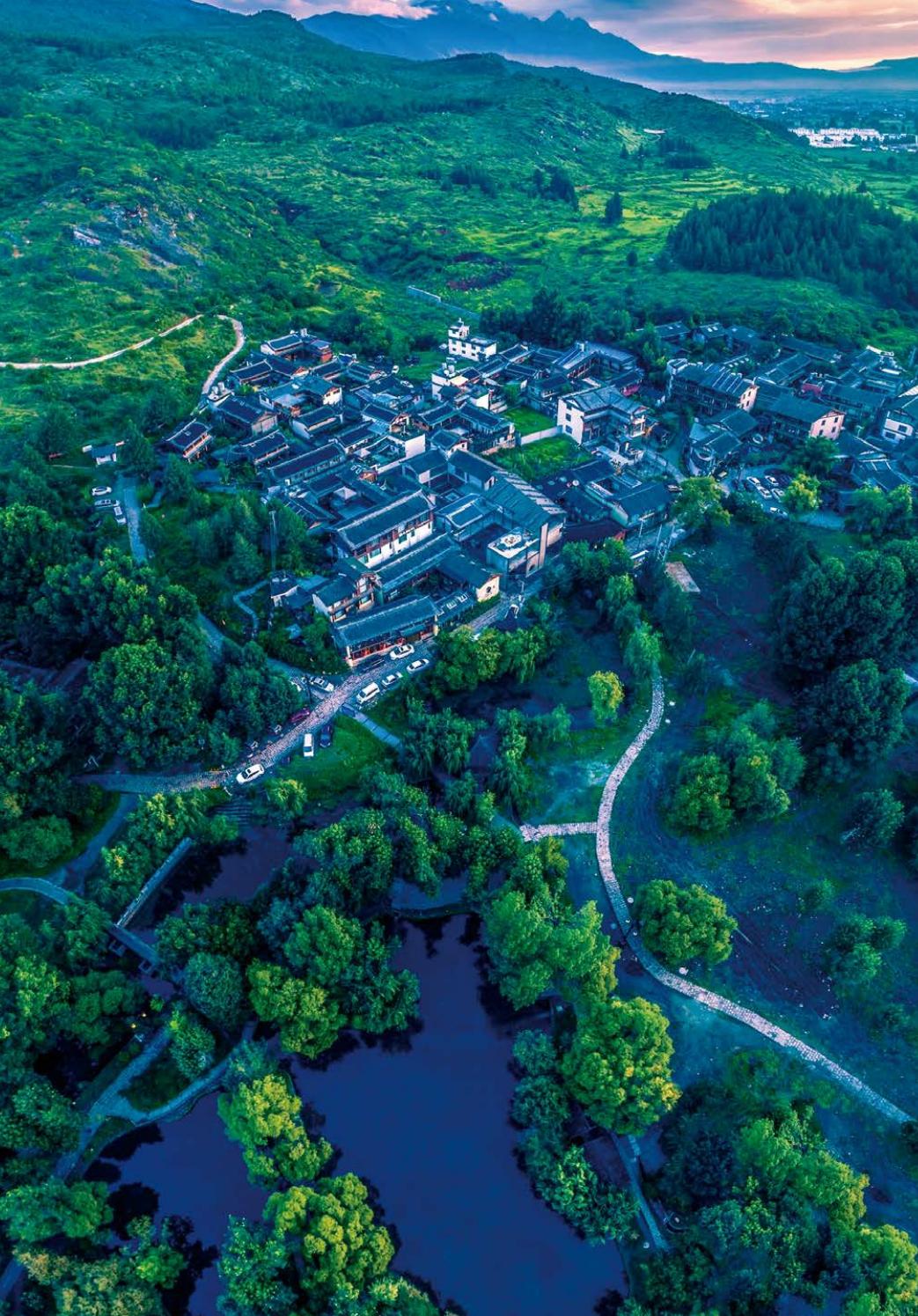

我曾多次光臨麗江,但都無緣看到玉龍雪山。2018年秋,我再次前往麗江拍攝個人紀錄片,在當地友人的推薦下,來到白沙古鎮北側的玉龍雪山山腳進行拍攝。當時剛下完雨,雪山一直籠罩在雨霧中,時隱時現,很是浪漫。為了延時拍攝雪山,我選擇了一片寬廣的湖面作為前景,也是為了豐富畫面,形成倒影。

拍攝許久,卻始終看不到玉龍雪山,它一直藏在云霧中,不露真容。無奈,我只得啟動無人機。我用遙控器指揮無人機,迅速拉升,使之靠近雪山,但云霧實在太厚,無法得到清晰的畫面。我只能將攝像頭朝下拍攝,這也是我個人的拍攝風格,即完全俯視16/9對角線豎構圖。當攝像頭完全朝下時,我發現一排排整齊劃一的小湖。作為曾經的園林設計師,我見過人工湖無數,也設計過不少,但從沒見過數量如此多,排列如此整齊的人工湖群落。再飛近看,它們全是石頭基底,也就是說,應當都是死水湖。我更奇怪的是,為什么它們齊齊整整、形狀基本相似,里面卻沒有水生植物?一連串問號縈繞在我腦海里,許久不散。

拍完紀錄片回到廣州,我迅速查找相關資料。因為不知道湖群的名字,查了許久也沒有收獲。后來再三詢問當地人,方知這些湖叫珍珠湖,從高空看,它們確實像一粒粒大小不一的珍珠。繼續搜索,結果使我震驚:人工湖數量達165個。隨著全球氣溫上升,玉龍雪山的冰川日漸消融,雪線不斷上升。于是當地政府修建了這些濕地湖泊,以增加玉龍雪山的濕度,從而降低溫度,延緩冰川消融和維持雪線。這項工程耗資7.2億,之后又投入32億資金,用于保護和修復水生態系統。

玉龍雪山冰雪消融的主要原因是全球氣候變暖。全球氣候變暖將導致降水量重新分配、冰川和凍土消融、海平面上升等等。有研究稱,只要印度洋水位上漲50厘米,馬爾代夫百分之八十的土地將被淹沒。人類如果繼續“放肆”,消失的將遠不只詩和遠方,我們賴以生存的家園也會沉入海底。

除了氣候變暖,另一個嚴重的問題是大氣污染。僅煙塵污染一項,就導致全世界每年有30到70萬人提前死亡;2500萬兒童因大氣污染患慢性喉炎。在我國,大氣污染問題同樣嚴峻。

廣州市工業發達,城市規模龐大。城市的高速發展離不開電力、化學、石油等工業的支撐,這些工業勢必帶來一定的污染。首先映入眼簾的是一座座高聳入云的煙囪。據了解,那種在煙囪旁,又大又圓的建筑物其實是雙曲線的冷卻塔,它排出的煙霧是水蒸氣,不會污染環境。但從細細高高的煙囪里源源不斷冒出的白煙,會不會對環境有害?我不敢確定。據我多年的跟蹤觀察,和對當地居民的訪問,這些煙囪早間和夜晚偶爾會冒出黑煙,下雨時更有大量非白色煙氣排出,不時還伴有陣陣臭味。至于有沒有經過處理,我不得而知。大城市對此類工廠有嚴格的監管措施,想必他們不會嚴重超標。但小城市呢,偏遠山區呢?

不合理的挖山開礦對環境有多方面的影響,最直接的影響是對森林的破壞。在今天,地球上的綠色屏障——森林,正以平均每年4000平方公里的速度消失。森林的減少使其涵養水源的功能受到破壞,造成水土流失;動物失去棲息地,物種滅絕;森林吸收二氧化碳的能力下降,進而又加劇了溫室效應。最終的受害者,還是我們自身。

垃圾成山之殤規范垃圾處理勢在必行

我曾大致走遍中國的海岸線,印象最深的是在汕頭南澳島。當我拍完日出回來,經過縣城對面的海岸時,幾個穿著環衛工服裝的人在海邊挖坑,他們偷偷摸摸的模樣引起了我的注意。我邊走邊看,只見他們把夜間從海里飄到岸上的塑料漂浮物,悄悄地就地填埋。我們知道,塑料制品要經過幾百年才能降解,他們的行為實在令人難以理解。

從近岸河口到大洋中心,從赤道到南北兩極,海洋垃圾無處不在,其中絕大部分是塑料垃圾。全球每年有800萬噸塑料垃圾流入海洋,它們聚集在一起,形成一個個垃圾島嶼,面積相當于5個新西蘭、200個上海市。同世界各地一樣,我國海洋塑料垃圾污染十分嚴重。許多海洋生物攝入塑料垃圾后會生病或死亡,珊瑚礁、海草被破壞,塑料垃圾還可能產生化學污染,破壞國家漁業和旅游業。

與海洋相比,我國陸地垃圾處理情況也不容樂觀。

2019年夏,我專程前往廣州火燒崗垃圾填埋場進行拍攝,還沒升起無人機,就遠遠看見城市天際線邊一座黑色山頭——正是這座垃圾場。垃圾場無比巨大,有數層樓高,對角線大約長一公里。隱隱約約可以看到鉤機等大型機械在作業,再細看,不少人在集體勞動,原來是為垃圾覆膜。一邊工人正在覆膜;另一邊,一輛輛裝滿垃圾的大卡車源源不斷開進垃圾場。

火燒崗垃圾填埋場日均垃圾處理量高達2500噸。2016年9月,垃圾填埋場發生垃圾自燃,輿論震天。而平時,填埋場臭氣擾民,也讓數十萬居民生活受到影響。這座位于城區的垃圾填埋場,受到各方嚴格監督,運營應該比較規范,但仍然經常被投訴。一線城市尚且如此,其他地區的垃圾場呢?2017年7月份起,火燒崗垃圾填埋場逐步減量,這座1990年投入使用的垃圾填埋場即將完成它的使命。但將它關閉后,政府要投入約1.6億資金用于推進填埋場綜合整治和生態修復,同時,這也意味著新的垃圾處理廠將投入使用。

垃圾是城市發展的附屬物,城市運轉和人們日常生活,每年產生上億噸的垃圾,垃圾圍城成為全球共同趨勢。日常垃圾怎么處理?一般有兩種方法:一是填埋;二是焚燒。我國目前生活垃圾處理仍以填埋為主,填埋場常常臭氣飄散,還會造成嚴重的地下水污染問題。而在很多地區,都存在垃圾填埋場運營不規范的情況。在距北京城100公里的某地,我曾用無人機拍到過這樣的垃圾填埋場:填埋場位于一道山溝,所有垃圾沒分類,未經任何處理,直接傾倒在山溝里;周圍沒有隔離帶,起風時,各種塑料滿天飛,吹得到處都是;填埋場惡臭熏天,烏鴉成群。而一路之隔便是國家風沙防護林,對待環境,我們正在一邊治理一邊破壞。

多年走南闖北的拍攝生涯中,我見到過形形色色的垃圾場。我總結出各地垃圾場的共同點:五彩斑斕,蔚為壯觀。不少地方生活垃圾、工業垃圾、建筑垃圾胡亂放在一處,毫無垃圾分類的概念。垃圾本是放錯地方的資源,放對了地方就是寶藏,垃圾分類可以使更多的垃圾變廢為寶。以生產垃圾為例,其中就有30%至40%可以回收利用。讓人欣喜的是,垃圾分類在我國越來越受到重視,2019年7月起,堪稱“史上最嚴謹”垃圾分類措施的《上海市生活垃圾條例》開始實行,與此同時,全國46個城市陸續開展垃圾分類試點,我國將逐步進入垃圾分類規范時代。