人工水景在武漢解放公園中的應用研究

張辛陽 張卉林

摘要:通過實地調查測繪、查閱文獻和數據分析,從武漢解放公園生態濕地水景、人工湖水景、噴泉水景和排水方式4個方面,對人工水景的設計形式、水循環與利用形式、生態修復等方面進行總結與分析,從景觀的角度加深對公園水景設計、節水排水以及雨水利用的認識,為“海綿城市”建設以及雨水花園景觀設計提供一定的參考依據。

關鍵詞:園林工程;人工水景;排水工程;武漢解放公園

中圖分類號:TU896.3? ? ? ? ?文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2019)16-0076-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.16.017? ? ? ? ? ?開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Abstract: Through the surveying, mapping, consulting literature and data analysis, the artificial waterscape of the design form, water cycle and utilization form, ecological restoration were summarized and rethinked from four aspects of the ecological wetland waterscape, artificial lake waterscape, fountain waterscape and drainage mode of Wuhan liberation park. From the perspective of landscape, we should deepen our understanding of park waterscape design, water saving and drainage and rainwater utilization. It provides a reference for the construction of "sponge city" and the landscape design of rain garden.

Key words: landscape engineering; artificial waterscape; drainage works; Wuhan liberation park

公園綠地中,人工水景在美化環境、生態調節、心理情緒調節等方面發揮著越來越重要的作用,近幾年中國城市公共空間的水景設計已得到了普遍和迅速的發展,但中國現階段的人工水景工程設計方面仍存在過于追求形式化,不能將公共空間主題與水景工程融合,形式重復單一,缺乏特色文化內涵,破壞生態環境等問題,無法將水景工程真正地融于園景之中[1,2]。通過實地調查測繪、查閱文獻和數據分析,從武漢解放公園生態濕地水景、人工湖水景、噴泉水景和排水方式4個方面,對人工水景的設計形式、水循環與利用形式、生態修復等方面進行總結,從景觀的角度加深對公園水景設計、節水排水以及雨水利用的認識,旨在為“海綿城市”建設以及雨水花園景觀設計提供一定的參考依據。

1? 研究區域與方法

1.1? 區域概況

解放公園位于武漢市漢口西北隅,占地面積約為46 hm2,水體面積占10.2 hm2,公園于2005年以環境自我修復為重點進行了全面整改,以水系營造出別具一格的生態濕地景觀,使公園人工水景特色更加凸顯。解放公園根據其原有分區,可分為6個區域,分別為1號入口區、2號入口區、3號入口區、生態濕地觀景區、休閑游樂區和文化體驗區[3,4]。公園內的人工水景分布于全園各個區域,通過與周邊環境要素的相互映襯與變換,營造出大大小小、形態各異的景觀。

1.2? 研究方法

解放公園人工水景調查研究主要從噴泉水景、人工湖水景、生態濕地水景和排水方式4個方面進行。首先,按照景區內的原有分區對人工水景工程分別進行調查、統計,確定其在園內的分布情況及大概占地面積后,進一步分析公園內人工水景的駁岸、護坡斷面形式在景觀中的作用,以及駁岸植被處理方式等,最后對人工濕地景觀系統設計方法進行研究,并分析公園內主要濕生植物對水體的生態修復作用等。排水方式調查研究主要從管道排水、地面組織排水和溝渠排水3個方面進行。

2? 結果與分析

2.1? 生態濕地水景

解放公園生態濕地水景位于公園東部,靠近1號入口區域,占地面積2.3 hm2,由濕地科普館和生態濕地兩部分組成,增加了人們靠近水體的可達性,創造了理想的親水環境,形成了獨特的自然城市景觀,成為解放公園的一大亮點。

2.1.1? 水循環系統? 解放公園的濕地系統通過水渠、水泵等工程設施實現了水體的循環利用,使公園中的水體由死水變成了活水,水的再生能力和凈化能力都得到了提高。將公園人工湖水從溢水口附近水域,由泵站提升到較高的2個蓄水湖,再通過4條渠道緩緩經過凈化水域,沉淀過濾后,再由70余種濕生植物進一步吸收水中污染物以達到凈化目的,最后通過重力落差再流回人工湖,水體每年可整體凈化3次[5](圖1)。通過濕地系統,公園內水體能夠不斷得到循環,水質由之前的四、五類水變為二類水。

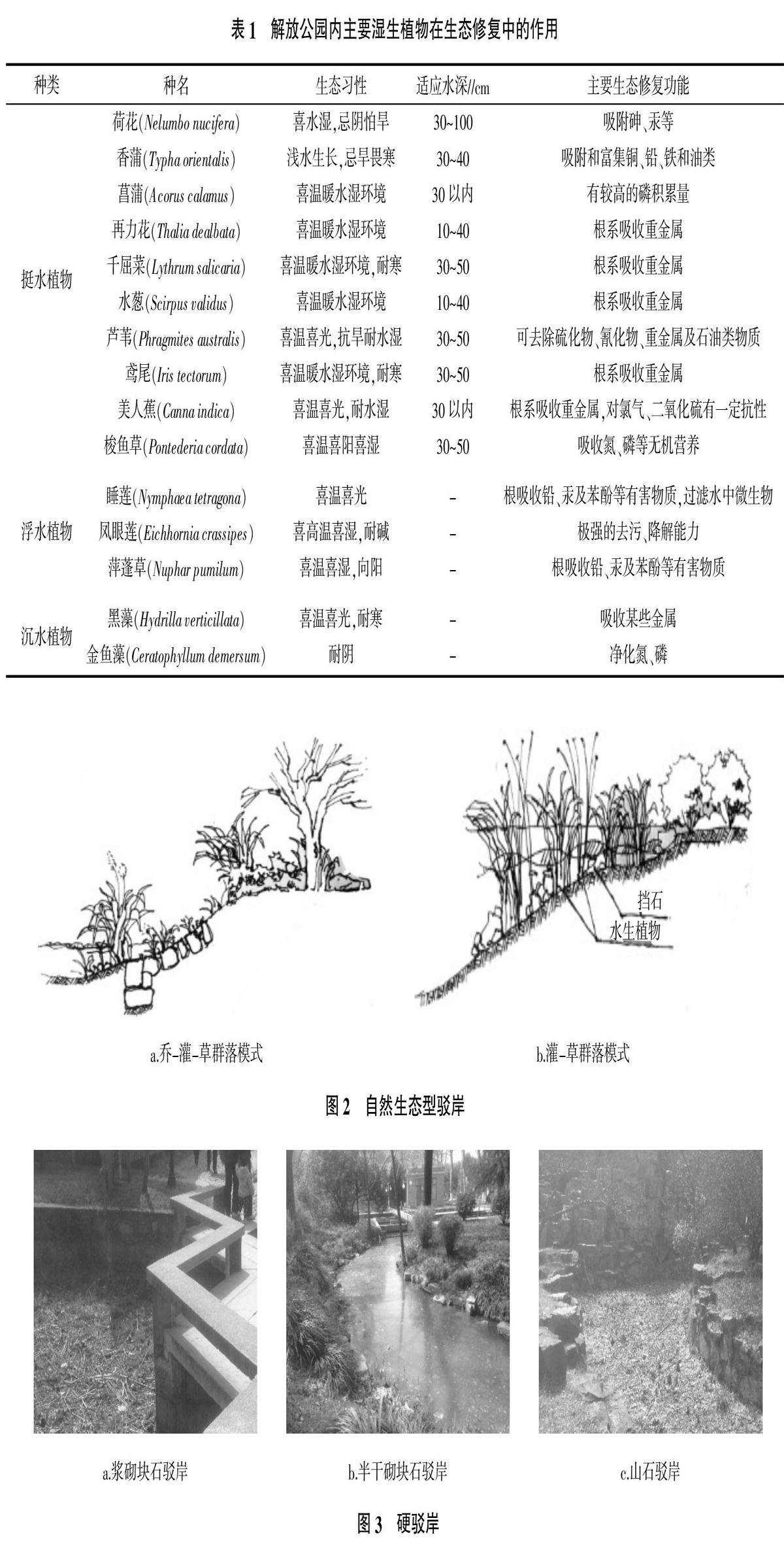

2.1.2? 濕地植被? 解放公園濕地系統中,濕地植被不僅起到了景觀空間劃分和視線引導的作用,更提高了濕地系統水質凈化的效果,喬灌草多層次復合配置,形成擬自然植物群落,錯落有致,整個水系形成循環過濾系統,同時也調節了水生動植物系統,具備了凈化水質、修復水體和保護土壤環境等功能[6,7]。根據植物生態習性及形態的不同,解放公園常見濕生植物大致可分為挺水植物、浮水植物和沉水植物3種類型,詳見表1。

2.2? 人工湖水景

解放公園中人工湖水景貫穿整個公園中部、南部和西部,占地面積約8 hm2,是公園中占地面積最大的水景工程,結合其駁岸、護坡及岸邊的植物配置,營造出自然凈水的景觀效果。

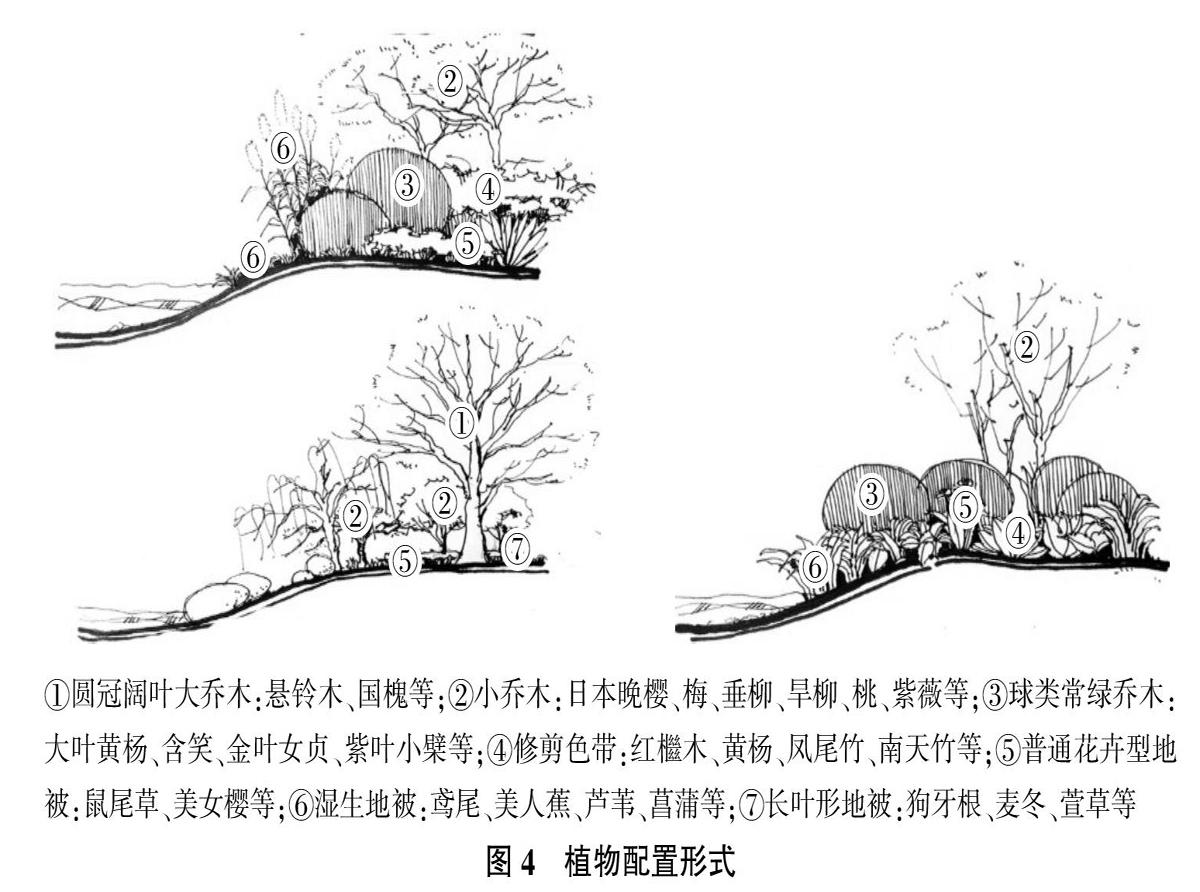

2.2.1? 駁岸和護坡? 解放公園采用軟駁岸為主,硬駁岸和護坡局部配合設置,給人不同的景觀感受。軟駁岸是解放公園中最主要的駁岸形式,以自然生態型駁岸為主(圖2),在坡腳采用石籠或設有魚巢的漿砌石塊作為護岸,其上筑有一定坡度的土堤,斜坡種植植被固堤護岸。這種自然型護岸可以充分保證湖岸與水體之間的水分交換和調節,促進生態系統恢復,將濱水區內外植被連成一體,構成完整的水體生態體系,同時也為魚類等水生動物和其他兩棲類動物提供良好的生存空間,形成美麗自然的景觀[8,9]。

解放公園中硬駁岸則以塊石駁岸和山石駁岸為主,以混凝土作為基礎,水泥沙漿砌塊石作為墻體結構,以大石塊、混凝土砌筑作為壓頂形成完整駁岸結構。塊石駁岸中有漿砌塊石駁岸(圖3a)和半干砌塊石駁岸(圖3b),后者更具有親水性和自然性。山石駁岸是在水位以上布置自然山石或景觀石,與岸邊景觀融于一體,更利于成景(圖3c)。

解放公園中護坡的運用較少,以草皮護坡為主,直接在坡面上鋪設草皮,用竹釘固定,近地面區域以灌木、喬木配合種植,更顯自然景象。

2.2.2? 湖岸植物配置? 人工湖水景岸邊植物配置在實現功能與設計的同時,從水體到駁岸再到岸邊的植被過渡自然,由闊葉大喬木、小喬木、球類常綠喬木、修剪色帶以及各種類型的地被配置成景(圖4)。植物種類豐富,根據樹形、季相、葉色、花色、冠幅、高度等特性的不同,經過合理的配置形成高低錯落、疏密相間、色彩繽紛的植物群體景觀,與水體相映成趣,駁岸空間也更加豐富,人們進行游憩活動更具有連續性、統一性、豐富性。

2.3? 噴泉水景

解放公園噴泉水景有兩處,一處為1號入口區蘭園茶室旁的竹林小院中,由直徑10.2 m和4.4 m一大一小兩個圓組合而成,總長約為17.4 m,噴頭位于兩圓圓心處。另一處在文化體驗區嘉卉廣場附近,由兩個小型旱地噴泉組成。蘭園區域人流量相對于文化體驗廣場區較小,蔥蔥綠竹掩映中,喝茶、閑聊之余,耳畔有水流之聲潺潺,水池中青翠一片,以動襯靜,靜者愈靜,營造出一種田園山水的境界。而文化體驗區嘉卉廣場附近的旱地噴泉則是以動態、跳躍的形式襯托廣場上熱鬧、活潑的氣氛,旱地噴泉具有親水特性,使人們更加靠近水體,具有安全性的同時更富有樂趣。噴水池的兩處選址一動一靜,噴泉設計形式的不同使兩處景觀效果更加突出并各富特色。解放公園中的噴泉水源均來自城市供水系統,由于武漢市的梅雨季節等時期降雨量相對較大,天然水源較為充足,有利于蓄水,兩處噴泉均為小型噴泉,采用潛水泵循環供水系統。

2.4? 排水方式

解放公園排水方式主要是以地面組織排水為主、管道和溝渠排水為輔的綜合性排水方式,在滿足公園正常雨水排除的同時,也滿足造景的需要。

地面組織排水是解放公園主要的排水方式,主要集中在3號入口區桂林晚風、文化體驗區的開敞草坪和濕地觀景區北部。營造小地形,豐富的地形結構更利于雨水徑流的形成,多個小地形配合大地形造景,在滿足地面組織排水效果的同時,達到景觀整合的效果,并且結合植物配置阻擋雨水對地表的直接沖擊,吸收部分雨水并減緩流速[10]。此外,解放公園中透水磚的應用也較為廣泛,以嘉卉廣場為中心向四周延伸的大部分主園路兩側人行道都鋪設了透水磚,并且在地勢較低的路段兩側也鋪設了透水磚,利用透水鋪裝實現雨水快速逐層下滲,減少或消除積水,使土地與水分、大氣互通,從而調節公園的小氣候。

管道排水在解放公園中多見于主干道兩側,雨水篦子形式為平篦式雨水口和聯合式雨水口,且雨水檢查井位置大多設置在地被植物中,較為隱蔽。解放公園內的溝渠排水則多是以邊溝匯水和路基附近匯水為主,根據園內地形等條件,一般設置在地勢較低的地方、道路兩側、邊坡坡底以及面向建筑的下坡式道路附近。如嘉卉廣場外圍的暗溝融合了廣場鋪裝形式,在滿足廣場附近排水功能的同時,達到景觀效果。

3? 結論與建議

通過對解放公園人工水景應用的研究,可以看出生態濕地水景中的水循環系統很好地利用了植物生態凈化功能,有創新性和可持續性,但是濕地植被季相特征略為單一。人工湖水景很好地將各個景點和景觀空間聯系在一起,起著系帶作用,但是由于水體面積較大,存在管理和養護問題,導致水體流動性較小。建議對人工湖水景,根據景觀條件將水體空間稍作隔斷,形成一些岸線曲折的小水體,更有利于良好水體系統的維持,湖區和濕地岸邊植物根據景觀需求引進一些具有季相特點的植物。公園排水方式多樣,但小地形的營造不夠豐富,溝渠運用形式單一,噴泉水景景觀形式不豐富。建議增加凹地形營造,不僅促進周邊道路、廣場的匯水,也有利于加強對雨水的控制。同時,在下凹式綠地或下沉空間中可設置不同的噴泉形式,營造“雨水景觀”,增強蓄、排水功能,有利于造景。在一些具有特色的景點處,可配合其他排水方式將排水明溝景觀化,通過運用材料的質感、色彩、造型組合等的不同,結合場地造景需要,使原本混凝土、磚塊等無機生命體獲得與景觀環境中人文、歷史或地域特色相同的生命力,實現功能性和藝術性的統一。

參考文獻:

[1] 呂? 茵.城市廣場水景藝術設計初探[D].西安:西安建筑科技大學,2005.

[2] 朱鈞珍.園林水景設計的傳承理念[M].北京:中國林業出版社,2004.

[3] 李? 磊,劉艷麗,宋會訪.武漢市解放公園地被植物資源及應用調查[J].湖北農業科學,2011,50(19):3996-4000,4003.

[4] 嚴雪丹,彭重華.城市公園景觀生態的恢復與改造——以武漢解放公園為例[J].綠色科技,2013(1):134-135,140.

[5] 王文瑩.武漢市濕地公園營建策略研究[D].武漢:華中農業大學,2012.

[6] 孫映波,梅? 瑜,操君喜,等.不同水生植物配置對河涌污水的凈化效果[J].生態環境學報,2011,20(6-7):1123-1126.

[7] 張建民,范欣柯,孫顯春,等.植物配置對人工濕地污水處理效果的影響[J].湖北農業科學,2016,55(11):2748-2750,2754.

[8] 陶穎穎,張洪東,魏? 巍.園林駁岸和護岸設計[J].山西建筑,2009,35(32):344-345.

[9] 樹? 全.城市水景中的駁岸設計[D].南京:南京林業大學,2007.

[10] 馬天天.場地雨水排除及景觀設計[D].廣州:華南理工大學,2012.