人力資本提升與農民工回流地點選擇研究

戚迪明

摘要:在農民工回流地點選擇理論分析的基礎上,利用浙江省回流農民工調查的微觀數據,描述了回流農民工人力資本特征,構建計量模型估計農民工人力資本提升對其回流地點選擇的影響。結果表明,農民工在務工期間人力資本的提升對其回流地點選擇有顯著影響,是否接受培訓和職業流動次數對農民工回流地點選擇具有顯著影響,前者與回流地點選擇呈正向關,后者呈負相關,而累計外出務工年限對回流地點選擇影響不顯著。農民工的年齡、居住偏好和家中土地數對回流地點的選擇也有顯著影響。提出要通過提高農民工在外務工期間的人力資本積累和加強縣城和鄉鎮宜業、宜居環境建設,吸引外出農民工回流就地就近市民化。

關鍵詞:農民工;回流;地點選擇;人力資本

中圖分類號:F323.6? ? ? ? ?文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2019)16-0156-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.16.036? ? ? ? ? ?開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Abstract: On the basis of theoretical analysis of the choice of migrant workers' return sites, the micro-data from the survey of migrant workers in Zhejiang province was used to describe the characteristics of the returning farmers' capital, and the econometric model was constructed to estimate the impact of the increase of farmers' capital on their choice of return sites. The results show that the increase of human capital during the work period of migrant workers has a significant impact on the choice of return site. Whether been trained and the number of occupational flows has a significant impact on the choice of migrant workers' return sites, the former is positively related to the choice of return sites, and the latter is negatively correlated. The cumulative out-of-work years have no significant impact on the choice of return locations. The age of migrant workers, their residential preferences and the amount of land also have a significant impact on the choice of return sites. It is proposed to increase the accumulation of human capital during the period of migrant workers working outside the country, and strengthen the construction of industry and livable environment in the county and town to attract migrant workers to return to the local area.

Key words: migrant workers; reflow; location choice; human capital

中國農村勞動力流動并不是一個直線運動方式,在勞動力鄉城遷移的總趨勢下還存在進城勞動力返鄉的現象,是一個既有流出又有回流的過程[1]。根據國家統計局2016年初對河南、安徽、湖南、湖北、四川5個農民工輸出大省的監測統計,回流農民工占總外出務工人數的5%~7%。農業農村部的專項調查也進一步證實,截至2015年,全國返鄉創業的農民工已達5 000萬人。由此,部分學者開始關注返鄉農民工這一群體,并從返鄉農民工創業、農民工返鄉對農村經濟社會的影響等角度展開研究,這些研究的共同前提都認為農民工返鄉即從務工城市回到農村。但筆者在調研中發現,并非所有回流農民工都回到農村,部分農民工選擇回到其老家所在的縣城或鄉鎮就業或者創業。因此,農民工回流之路除了是否回流的選擇之外,還存在著回流到什么地方即回流地點的選擇問題。而引導部分在大中城市務工的農民工返回到家鄉所在的縣城或鄉鎮就業定居是今后一個時期中國有序推進農業轉移人口市民化的重要選擇之一[2]。研究與解釋農民工回流地點的選擇差異及其影響因素,尤其是重點考察農民工外出期間人力資本積累對其回流地點選擇的影響有重要意義。

國內學者多從農民工務工時外出區域的選擇開展研究,其視角主要集中于遷移地點選擇的影響因素。一是宏觀環境層面。段成榮[3]、唐家龍等[4]就從地區的社會經濟及其差異、相關制度等宏觀層面分析其對人口跨省遷移的影響。二是微觀層面,主要是遷移者個體、家庭等因素。白積洋[5]從理論層面分析了遷移者的人力資本、社會資本狀況對其跨省遷移選擇決策的影響,研究發現農民工人力資本狀況與其遷入地工作的匹配程度決定了其對流入地的選擇。高更和等[6]通過對河南省南陽市3個村的入戶調研發現,農民工的個人特征、家庭特征和社區特征對其打工地點的選擇具有重要影響,由此認為農民工對打工地的選擇是在綜合考慮個人、家庭和社區因素基礎上的理性選擇。但劉家強等[7]的研究則發現,個體特征對農民工就業地選擇影響不顯著,而其家庭特征、社區環境和戶籍制度影響較為顯著。

由于把農民工回流等同為回流農村,國內鮮有對農民工回流地點選擇的相關文獻。何皆新[8]基于對湖南省的調查發現,不管是預期還是現實選擇,回流農民工都體現出小城鎮的偏好,經濟收入、居留成本、文化心理和家庭等因素都會影響其對回流地點的選擇,但其分析只是基于數據的統計分析,未進行進一步的計量分析驗證。本研究基于浙江省回流農民工的抽樣調查數據,將農民工回流地點劃分為縣城、鄉鎮、農村3級,考察農民工外出務工過程中人力資本積累對其回流地點選擇的影響。

1? 農民工回流地點選擇的理論分析

1.1? 回流與回流地點

現有研究對回流或者返鄉的考察主要集中于永久回流與暫時回流,從回流帶來的城鎮化效應出發,本研究對回流的界定基于永久回流的層面,暫時回流者不作為研究的對象。因此,對回流的界定主要基于兩個層面,一是現實的回流行為,并且已經持續一段時間;二是未來的意愿,即未來不再有外出的意愿或想法。具體研究過程中,選擇的回流農民工為已經從務工地回流1年及以上,并且未來不再準備外出者。

基于前述對回流的界定,回流地點一般指外出農民工返回到家鄉所在地,那么家鄉所在地的界定則關系回流地點的界定。多數研究認為農民工返鄉即返回到農村老家,但實際上除了返回農村老家之外,還有一部分農民工返回到老家所在的縣城或者鄉鎮。因為基于對外出農民工的一般界定,所謂的外出是指農民工離開家鄉所在的縣以外打工,那么只要他從縣外返回到縣內地域范圍都被認為是回流行為。同時,考察返回到縣城及鄉鎮的農民工隱含著另一層政策涵義,即國家提出的引導外出農民工返鄉實現就近或就地城鎮化。因此,本研究將外出農民工回流的地點進行細分,劃分為縣城、鄉鎮和農村3個層次,并重點分析影響農民工不同回流地點選擇的決定因素。

1.2? 研究的核心假說

經典的人力資本理論認為,遷移者遷移地點選擇的預期收益來源于其自身人力資本的報酬,Schultz[9]就認為遷移者對于地點的選擇受人力資本報酬的概率分布以及遷移成本的影響。因此,在同一區域內,假定相同水平的人力資本報酬相同,農民工回流地點選擇的差異主要受其自身的人力資本水平影響。基于此,提出本研究的核心假說:在農民工決定回流的前提下,回流地點選擇受其人力資本水平的影響,回流農民工人力資本水平越高,回到縣城或鄉鎮的可能性越大。從農民工自身視角來看,其人力資本由兩部分構成,即進入城市前人力資本的初量與進入城市務工截至返鄉前人力資本的增量。由于從收入、成本的視角難以對人力資本進行量化,普遍采用受教育年限作為衡量指標[10],正常的教育在農民工進入城市前已經完成,農民工返鄉前的人力資本水平主要受其在城市務工期間的積累影響,因此研究的核心假說可以進一步認為農民工回流地點的選擇受其務工期間人力資本積累的影響,務工期間人力資本水平積累越高,其回流到縣城或鄉鎮的可能性越大。農民工在外務工期間積累人力資本的途徑主要是培訓和工作經驗,因此務工期間接受過各類培訓,職業流動次數越小,累計外出務工時間越長,工作經驗積累越多,農民工累積的人力資本水平越高。由此,提出本研究的3個核心假說。

假說1:接受過培訓的農民工,由于提升了人力資本水平,在回流地點選擇時會促進其回到縣城或鄉鎮就業。

假說2:過于頻繁的職業流動不利于農民工人力資本積累,不利于農民工回流到縣城或鄉鎮的選擇。

假說3:外出務工時間越長,農民工回流到縣城或鄉鎮就業的可能性越大。

2? 數據來源與描述分析

2.1? 數據來源

本研究所用數據來源于國家社會科學基金重點項目課題組于2017年7月對浙江省衢州市龍游縣、開化縣回流農民工的抽樣調查。首先從縣、鎮、村3個層面對農民工回流后的主要就業行業進行分層配額抽樣,在獲得最初的調研樣本后,按照滾雪球抽樣的方法隨機選擇樣本,對回流農民工進行篩選,并盡可能由其推薦下一個被訪者,以獲得其他的調查對象。在征得被調查對象同意的基礎上采用一對一訪問的方式進行調查,最終獲得有效問卷224份,其中回流縣城68份,回流鄉鎮65份,回流農村91份。

回流農民工以男性居多,占樣本總數的67.17%,回流農民工的年齡均值為45.35歲,主要集中于30~50歲,按照代際劃分的話,老一代農民工的比例要高于新一代。受教育程度主要集中在初中及以上,與外出農民工的受教育程度基本相同,回流時間主要集中于1~3年。

2.2? 回流地點選擇的描述分析

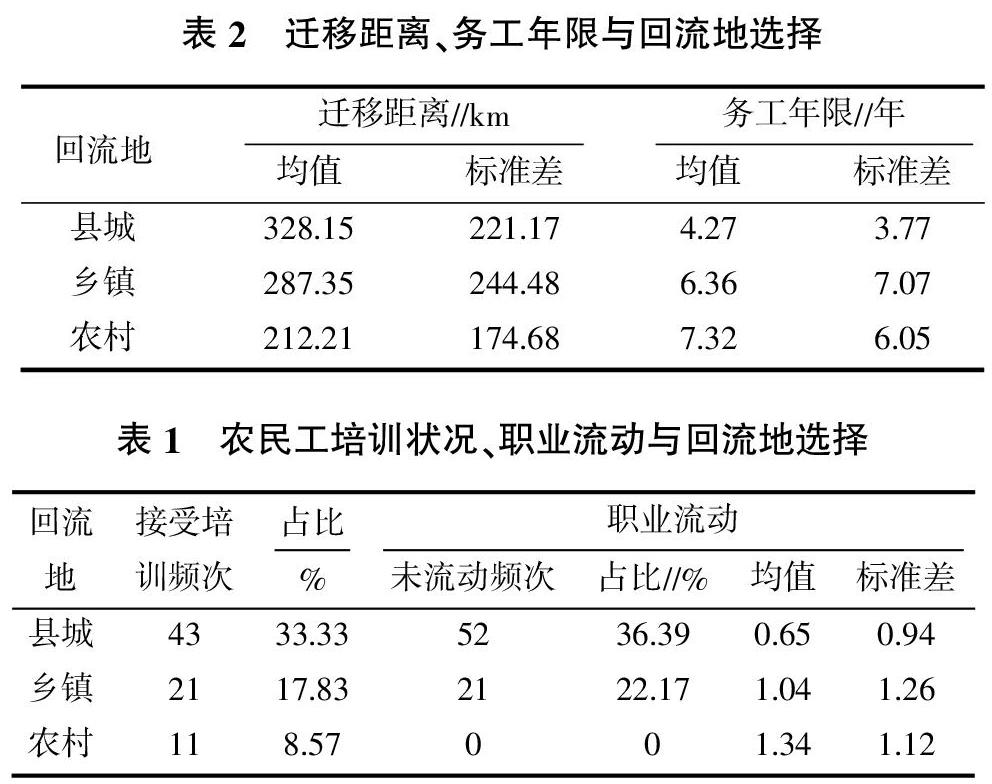

2.2.1? 培訓情況、職業流動與回流地選擇? 對農民工接受培訓狀況、職業流動狀況與回流地點選擇進行交互分析,結果見表1。由表1可知,回流到縣城的農民工外出時接受過培訓的比例為33.33%,明顯高于回流到鄉鎮和農村者,表明農民工通過接受培訓提高了自身技能,進而就業能力得到提升,容易在縣城或鄉鎮找到工作,也有部分農民工憑借其積累的技能進行創業。同時從職業是否流動的比較來看,回流到縣城的農民工未流動比例也明顯高于回流到鄉鎮和農村者,從職業流動次數的均值比較也是如此,即回流到縣城的農民工職業流動次數明顯低于回流到鄉鎮和農村者。上述交互分析的結果從統計上表明,接受過培訓、職業較為穩定的農民工回流到縣城的可能性越大,但上述結果是否為確定的因果關系尚需要通過計量模型分析來進行驗證。

2.2.2? 遷移距離、務工年限與回流地選擇? 由表2可以看出,回流到縣城的農民工在外出時遷移距離的均值為328.15 km,而回流到鄉鎮和農村的分別為287.35和212.21 km,說明隨著農民工外出時遷移距離的增加,農民工回流時選擇回到縣城、鄉鎮的可能性變大。從農民工累計務工年限與回流地選擇的交互分析來看,回流到鄉鎮或農村的農民工累計外出務工時間要大于回流縣城者,這可能跟農民工外出的生命周期有關。

3? 農民工回流地點選擇實證分析

3.1? 變量選擇

本研究考察的因變量為農民工回流地選擇,根據前述對回流地點的劃分,主要為縣城、鄉鎮和農村3個層次,實際處理過程中將回流地點選擇變量處理為序列等級變量,即回流地點的3個層次之間存在一定的次序關系,相應的賦值為3、2、1,代表回流地點層次由高到低。

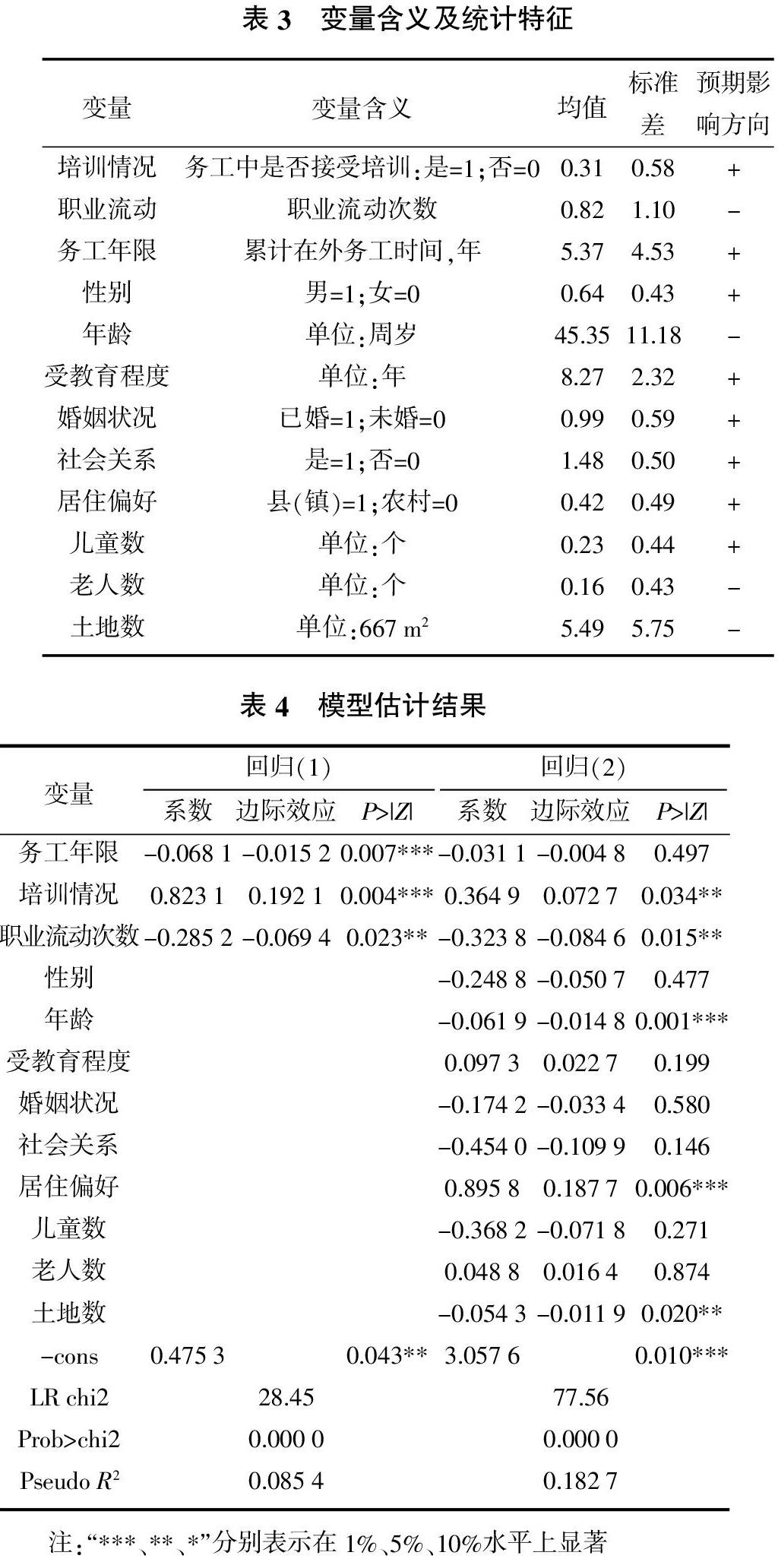

研究考察的核心變量為農民工外出期間的人力資本積累,量化處理過程中主要從接受培訓情況、職業流動和累計務工時間3個層面界定。將接受培訓情況處理為離散變量,外出務工期間接受過培訓賦值為1;未接受過培訓賦值為0;職業流動處理為連續變量,以外出務工期間發生的實際流動次數作為變量值,如果農民工進入城市工作未發生變動,則其職業流動次數為0;累計外出務工時間也處理為連續變量,以實際外出務工年限作為變量值。在其他變量的選擇上,借鑒相關研究將農民工的個體特征如性別、年齡、受教育程度、婚姻狀況和居住偏好;家庭特征如家中兒童數、家中老人數、家中土地數;社會關系等納入控制變量,變量的含義、統計特征及預期影響方向見表3。需要說明的是,由于農民工可能因為回流到縣城或鄉鎮就業而主動減少土地經營面積,因此家中土地數是指農民工回流前的面積;社會關系用農民工春節拜年網中的親戚、朋友和老鄉中是否有在政府、學校或醫院工作來衡量,為離散型變量。

3.2? 模型設定

培訓情況、職業流動次數和累計務工年限等因素對農民工回流地點選擇具有重要影響,據此,建立農民工回流地選擇的計量模型,并以此實證分析農民工外出務工經歷與回流地點選擇之間的關系。

式中,sitei代表農民工回流的地點選擇,該變量為有序分類變量,其中sitei=3代表回流到縣城,sitei=2代表回流到鄉鎮,sitei=1表示回流到農村。Wi代表農民工人力資本積累特征,具體包括培訓情況、職業流動次數與累計務工年限等,是需要重點考察的變量;Xi是控制變量,主要包括農民工個人特征、家庭特征和社會關系變量,εi為隨機誤差項。

3.3? 結果與分析

由于模型中因變量取值為1、2和3,存在一定的次序關系,擬采用Ologit回歸進行估計,結果見表4。回歸過程中首先考察農民工積累的人力資本特征變量對其回流地選擇的影響,得到回歸(1)。從回歸(1)可以看出,農民工培訓情況、職業流動次數和累計外出務工年限分別在1%和5%的水平上通過顯著性檢驗,表明農民工積累的人力資本特征變量對其回流地點的選擇具有較強的解釋作用。然后,把回流農民工個體特征、家庭特征和社會關系變量納入模型進行估計,得到回歸(2)并對回歸(2)的估計結果進行解釋。從模型總體的估計結果來看,雖然模型的R2值只有0.182 7,但LR卡方值及其對應的P值表明模型通過了整體的顯著性檢驗,并且模型整體預測的準確率也達到78.21%。

3.3.1? 農民工積累的人力資本的影響? 加入農民工個體特征、家庭特征等變量后,是否接受培訓和職業流動次數均在5%的水平下通過顯著性檢驗,表明培訓情況和職業流動次數對農民工回流地點的選擇具有重要的解釋作用。從系數符號來看,培訓情況的系數符號為正,表明接受過培訓的農民工由于人力資本的提升,更愿意選擇縣城或鄉鎮作為回流的地點。職業流動次數的系數符號為負,說明流動次數越多,越不利于農民工工作經驗積累和技能提升,影響其在縣城或鄉鎮的就業,導致其回到農村的概率提升。而加入控制變量后,累計外出務工年限對回流地點選擇的影響未通過顯著性檢驗,其原因可能是部分農民工回流是基于生命周期的影響,隨著年齡增大,就業競爭能力下降,選擇葉落歸根,回到農村。

3.3.2? 其他特征的影響? 從農民工的個體特征來看,年齡在1%的水平下顯著,并且其系數符號為負,說明回流前年齡越大,農民工回到農村的概率增加,這與部分農民工因年老返回農村的原因選擇相符,也從另一方面說明年齡較大的農民工即使回流,在家鄉所在的縣城或鄉鎮同樣面臨就業競爭力較弱問題,很難找到工作。農民工個人居住偏好在1%的水平下顯著,并且其系數符號為正,說明農民工回流地點的選擇受其個人偏好的影響,喜歡城市生活者傾向于回到縣城或鄉鎮,因為與農村相比,縣城或鄉鎮具備較高程度的城市特征。個體特征中的性別、受教育程度、婚姻狀況等未通過顯著性檢驗,對農民工回流地點的選擇沒有很好的解釋作用。從農民工的家庭特征來看,家中土地數在5%的水平下顯著,系數符號為負,說明家中土地越多,對農民工拉力越大,其回到農村的可能性增加。而家中兒童數、老人數均未通過顯著性檢驗,也沒有很好的解釋作用。回流農民工的社會關系變量影響也不顯著。

4? 結論與政策涵義

通過浙江省回流農民工的抽樣調查數據,考察了農民工人力資本提升對回流地點選擇的影響。結果表明,城市務工職業流動次數和培訓情況對于農民工回流地點的選擇具有顯著影響,職業流動次數越少、接受過培訓的農民工回流到縣城或鄉鎮的可能性越大;累計務工年限對農民工回流地選擇影響不顯著。另外,在控制變量中年齡、居住偏好、家中土地數影響顯著,農民工年齡越大、家中土地面積越大其回流到縣城或鄉鎮的概率越低,農民工居住偏好與其回流地選擇具有較強的一致性。

從上述結論可以看出,由于大中城市就業艱辛、生活成本高昂和心理適應的困難,農民工很難實現城市定居和融入城市成為市民,與大中城市相比較,縣城或鄉鎮具有就業、居住等門檻優勢,農民工更容易實現定居并融入成為縣城或鄉鎮居民,這也與中國當前推進中小城鎮發展戰略相一致。尤其是相對于國內其他地區而言,浙江省中小城鎮的基礎設施、市鎮建設相對較好,對回流農民工具有較強的吸引力。相對較高的人力資本積累有助于農民工回到家庭所在的縣城或鄉鎮實現就業與定居。因此,一方面應通過加強對農民工職業技能培訓,提高其職業穩定性,進而提升其外出期間的人力資本積累,另一方面必須進一步大力發展小城鎮,通過加大對縣城和鄉鎮基礎設施的投入力度,創造更多的就業機會和相對廉價的居住條件,引導難以在城市定居的農民工回流到其家鄉所在的縣城或鄉鎮,實現就業與定居。

參考文獻:

[1] 蔡? 昉.勞動力遷移的兩個過程及其制度障礙[J].社會學研究,2001(4):44-51.

[2] 辜勝祖,李? 華,易善策.均衡城鎮化:大都市與中小城市協調共進[J].人口研究,2010,34(5):3-11.

[3] 段成榮.省際人口遷移遷入地選擇的影響因素分析[J].人口研究,2001,25(1):56-61.

[4] 唐家龍,馬忠東.中國人口遷移的選擇性:基于五普數據的分析[J].人口研究,2007,31(5):42-51.

[5] 白積洋.遷移者的空間選擇機制分析——基于人力資本和社會資本視角[J].西南科技大學學報(哲學社會科學版),2009(6):56-64.

[6] 高更和,李小建,喬家君.論中部農區農戶打工區位選擇影響因素———以河南省三個樣本村為例[J].地理研究,2009(6):1484-1493.

[7] 劉家強,王春蕊,劉嘉漢.農民工就業地選擇決策的影響因素分析[J].人口研究,2011,35(2):73-82.

[8] 何皆新.回流農民工的回流地域選擇問題研究——基于“推—拉”理論的分析視角[D].長沙:湖南師范大學,2008.

[9] SCHULTZ T W.Investment in human capital[J].The American economic review,1961,51(1):1-17.

[10] 周? 密.新生代農民工市民化程度的測度及其影響因素——基于人力資本與社會資本耦合的視角[D].沈陽:沈陽農業大學,2011.