微觀與宏觀,兩個世界的呼應

文:木子 圖:本刊資料庫

本期封面設計選用的兩幅作品,一個是攝影師孫海的《微觀》,作為主畫面;與之相呼應的是海派畫家賀天健所繪的青綠山水。看似不相干的兩幅作品是如何和諧于紙上的呢?這還要從主畫面的攝影作品《微觀》的創作源頭說起。

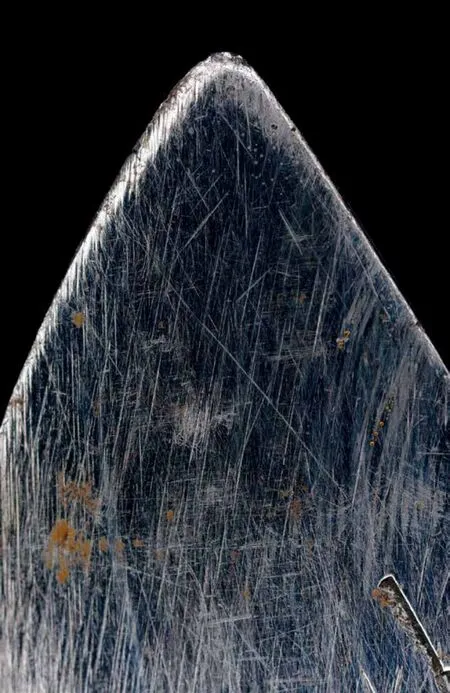

《微觀》系列no.9

《微觀》系列no.17

《微觀》系列no.43

微觀與宏觀

剛剛獲得2019第八屆大理國際影會“金翅鳥新銳攝影師提名獎”的孫海攝影作品——《微觀》系列no.9,給本刊美術總監的第一觀感是好像一座山峰,因為其中溝壑交錯的質感,確實讓人容易將其看作一座不那么立體的山峰。但這個“山峰”卻不是真實世界中的存在,而是一個個刀尖、銹跡、擦痕、刃口、光澤……在精準放大、再放大的微距鏡頭之下,這些刀片不再是所謂鋒利或者尖銳的代言人,甚至連切割、劃開、刺破等等動詞你也會暫時忘卻,它們只是回歸到本質的一種真實再呈現。

“刀片花斑和刀刃上的那些毛痕,在這種微觀至極的呈現下,已經不再是一種瑕疵,而是一種關乎使用和成就感的歷史證詞。正是它們的存在,才使得這些家伙不同于商場貨架上擺放的那些。即便刻意地分辨,你也很難從這些微觀成像的刀具上辨認出它們各自的日常狀態,至于對應各自名稱也無從談起。但這又是無需分辨明晰的一件事,在這里你所觀察和體會到的只有非曖昧的‘真實’。”

正如蘇珊·桑塔格所說,攝影是具有侵略性的,“影像比任何人所能設想的更真實”。這組微觀刀片,也給予了人一次將那些曾經錯過的美妙細節重拾起來的機會,它們可能比真實更為真實。

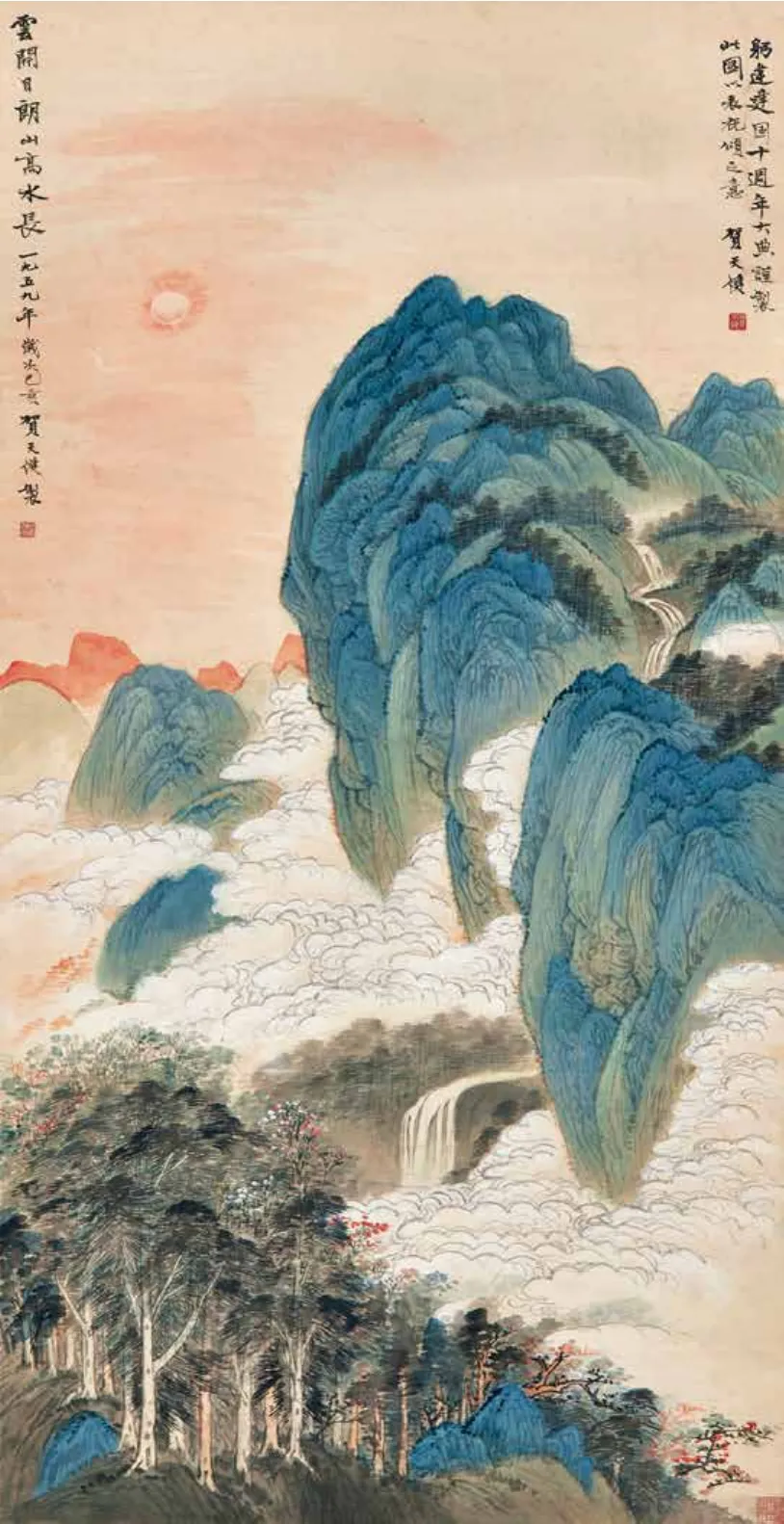

作為與之相呼應的中國傳統山水畫《云開日朗》,青綠山水中的真實則是另一種真實,看似寥寥數筆,便將峰巒的層疊與溝壑逐一表達,呈現的意境讓人不可否認地真實。

那么,究竟哪種真實才是真正的“真實”呢?其實不過是不同視角的同一意象表達而已。

賀天健 《云開日朗》 立軸 設色紙本

藝術的不同視角表達

正如評論攝影作品《微觀》時朱白所說的:“微觀,是相對宏觀而言。倘若你的世界只停留在一個‘微觀’之中,沒有中間值,更沒有宏觀可參考,你所看到的‘微觀’就是世界本身。”

在高放大倍率微距鏡頭和環形燈的觀照下,鉛筆刀、武財神銅像上的關刀、瑞士軍刀、尼泊爾彎刀、藏刀、英吉沙小刀、廚刀、水果刀、裁紙刀、信封刀……這些銳利的人造物展現出重歸自然的征兆。

在一個科學試驗中,將人的視野先投射到十億光年之外后,再從宏觀的宇宙中拉回來,進入到生物細胞之中,最終到達微觀世界的每個細胞原子核周圍。當我們用眼睛來體驗這一切時,在十億光年這樣的數量級下觀測宇宙,畫面上的每一個亮點都是由幾十億顆恒星發出的光芒匯聚而成。而這個圖像的樣子與我們進入到生物的微觀世界后,細胞原子核周圍所呈現的濃密電子云的圖案竟別無二致。這到底是偶然還是必然呢?

微觀與宏觀,看似極端的兩個世界在冥冥之中卻是重合的。從極大到極小都是無窮……這個看似哲學的命題,其實在藝術領域也常常有此表達。因為藝術本身就應具有啟迪思考,引導觀者不囿于單一視角的功用。或許應該說,無論是宏觀世界還是微觀世界,都是真實本身。

孫海說,這個《微觀》系列作品,也有向沃克·埃文斯1955年的作品《Beauties of the Common Tool》致敬的意圖。1955 年沃克·埃文斯在《財富》雜志發表了《日常工具之美》(《Beauties of the Common Tool》),包含了五張價值一美元的鉗子和扳手的優雅而克制的靜物照。物品放大至比實際尺寸更大。在文章中埃文斯贊美它而反對過度設計和圖像主導的工業品,同時他的影像抵抗了《財富》雜志典型的奢華視覺風格。

攝影對于攝影師來說是一種自己的藝術形式,沃克·埃文斯的攝影作品一直追求一種原生態的社會形態與人性寫實。例如他的《地鐵》系列作品,用一臺隱蔽的照相機在紐約的地鐵中拍攝乘客的肖像,因為在這個空間里“完全放下了警戒心,去掉了面具,甚至比在自己的臥室里還安詳(埃文斯語)”。

同樣,無論是寫實的肖像和靜物,還是虛假、奢華的影室人像,也都是對真實不同視角的表達,帶給觀者不同的思考與審美。