希區柯克電影敘事中的“麥格芬”

周寶東

“麥格芬”(MacGuffin)是電影敘事中的一個重要元素,是推動整個劇情發展的重要動力,尤其是在冒險片、懸疑片中更是必不可少,有時甚至會成為電影中解決終極問題的武器。“麥格芬”雖非希區柯克(1899—1980)首創,這個概念卻是通過他才得以確立并在世界范圍內傳播開來。不僅如此,作為電影界的懸念大師,他更是將這種敘事元素運用到極致,創造出豐富多彩的“麥格芬”類型。

希區柯克所理解的“麥格芬”

“麥格芬”這個概念是由希區柯克從吉卜林(1865—1936)的作品中引申出來的。吉卜林是英國作家,1907年就獲得了諾貝爾文學獎 ,在英國可謂家喻戶曉。希區柯克作為英國人,對于吉卜林的作品印象深刻。在《希區柯克與特呂弗對話錄》中,他就談到了吉卜林作品中經常描寫到的印度人與英國人在阿富汗邊境同土著的沖突,里面有很多間諜故事,在這些故事里,有一種情節始終不變,那就是 “偷竊堡壘地圖”。當然這個“堡壘地圖”可以由其他一些道具進行替換,如“文件”、“情報”等,那么“麥格芬”就是為這類行動所取的一個名稱。不過希區柯克的高明之處即在于,他認為“麥格芬”對于劇中人物是重要的,而對于作為一個敘述者而言,其重要性會大打折扣,有時甚至是虛空,是虛無縹緲的,沒有任何意義。

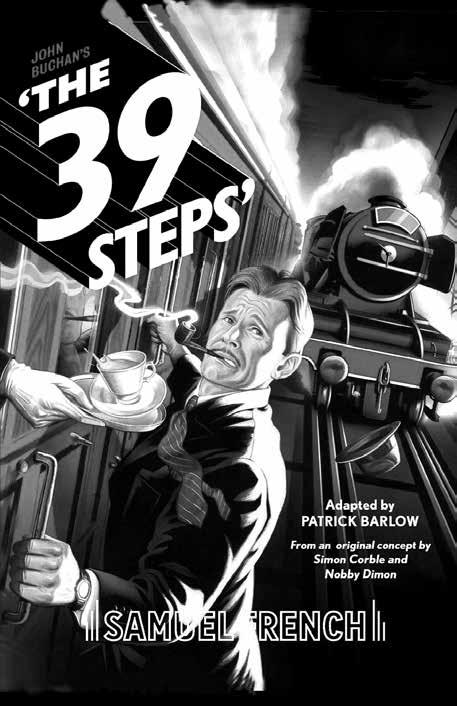

雖然希區柯克宣稱“麥格芬”于他而言有時是無意義的,但不代表他不重視這個元素。相反,尋找并確立合理并富有成效的“麥格芬”,在電影的制作過程中顯得非常重要。如在《三十九級臺階》劇本的第一稿中,設計的“麥格芬”并不是那個同建造發動機有關的數學公式,而是一個山里的停機庫,由此也為后來的劇情發展制造了困難。這一點也給希區柯克以啟發,那就是拋棄復雜的想法,“只利用最簡便的方法”。同樣的困境也出現在《美人計》的劇本初稿中。當時雖然確立了故事的框架,但是當艾麗西婭進入到塞巴斯蒂安家后,發現的秘密最初被設計為一支由逃亡到巴西的德國人經過訓練組成的秘密武裝部隊。相繼而來的難題是,這支部隊被用來干什么?一樣的化繁為簡,最后采取了藏在酒瓶里的鈾礦砂這個“麥格芬”。

在“麥格芬”的運用上,希區柯克也在不斷地創新,不斷地超越自己。總體看,如果以“麥格芬”在影片中是否貫穿始終為標準,可以分為“貫穿型”與“中斷型”。如果以“麥格芬”在影片中是否得到具體展示為標準,可以分成“展示型”和“符號型”。因為“中斷型”極為罕見,故而本文只將其分為兩類,即“展示型”與“符號型”,同時將“中斷型”作為一個特例,單列出來。

“展示型”麥格芬

第一種類型是有具體的形式,可能是實物,也可能是一種秘密情報,并且在影片中會點明其具體內容,并還有可能發揮作用,筆者將其稱之為“展示型”。這種類型以《三十九級臺階》(1935年)、《美人計》(1946年)和《擒兇記》(1956年)為代表。

《三十九級臺階》講述了漢內離奇地被卷入了一場殺人案中。一名自稱為安娜貝拉的美女跟隨他到了租住的波特蘭大廈,并向其講述了一些情況。原來她是一名情報員,發現一個外國情報機構的情報員正準備竊取英國的空防秘密,也就是這部電影的“麥格芬”。她準備進行阻止,沒想到被人發現,所以被追殺。她還向漢內講述了“三十九級臺階”這個敵對情報組織及其頭領“斷指人”的情況,還提到她要去蘇格蘭。結果當晚安娜貝拉就被人從背后用刀殺害,臨死前手里握著一張蘇格蘭地圖,還在某地名上畫了圈。漢內按照地圖一路奔逃終于找到了那個地方,沒想到那里的主人正是“三十九級臺階”首領“ 斷指人”。首領開槍,結果揣在口袋里的《 圣經》救了他的命。漢內到警局告發,警察不相信,于是漢內又開始了一段有驚無險的逃亡,并且意外地俘獲了美人心。最后他終于悟到這個空防秘密原來沒有寫在紙上,也沒有被拍成微縮膠卷,而是藏在了記憶大師的頭腦里。他借助向記憶大師提問“ 三十九級臺階”這個問題,揭露了頭領的陰謀,而記憶大師也被槍打中,在臨死前,在情報人員面前,他背出了那段秘密,也就是將“麥格芬”展示了出來。雖然如此,“麥格芬”卻不是電影要表現的重點,觀眾的情緒都傾注在漢內身上,緊張地關注著他能不能逃離魔掌。

《美人計》里的“麥格芬”——也就是鈾礦砂——更為具體可感,既有實物又有造型。由英格麗·褒曼飾演的艾麗西婭作為美國情報局“美人計”的實施主體,進入了德國貴族塞巴斯蒂安家,成功征服了塞巴斯蒂安,誘使他向自己求婚。為了得到更準確的情報,也就是“麥格芬”,艾麗西婭真的嫁給了塞巴斯蒂安,并且通過手段將酒窖的鑰匙偷偷卸下,從而使得德福林進入酒窖,發現了藏在酒瓶中的鈾礦砂。這部電影的“麥格芬”,一直到影片的四分之三處才從模糊到清晰。觀眾當然對此感興趣,因為這是艾麗西婭此行的最終目的。不過緊接著就是她的真實身份被識破,觀眾們最擔心的事變成了她能不能脫險,以及如何脫險。

《擒兇記》里的“麥格芬”則是幾句不連貫的話,這幾句不連貫的話就是一個秘密情報,只不過還需要觀眾和麥肯納夫婦一起來破解。這部電影可以看作是《三十九級臺階》的另一個版本。雖然人物與結構設置上有所變化,但是推動情節的線索沒有變:一個剛認識不久的人突然被人用刀殺害,臨死前留下神秘線索,依據這個線索,主人公最終保護了國家機密,并將壞人繩之以法。

“符號型”麥格芬

第二種類型是雖然有具體的形式,但在影片中并沒有點明其具體內容,“麥格芬”僅僅簡化為一種形式。這也是希區柯克最為得意的一種類型,筆者將其稱為“符號型”。代表作為《后窗》(1954年)和《西北偏北》(1959年)。

《后窗》作為希區柯克電影中的經典,其中的“麥格芬”設置非常靈活。能否證明那個男人殺害了他老婆的一個關鍵就是找到他埋在院子花盆下的東西。后來一只小狗聞到了氣味,一直圍著那里打轉,被男人殘忍殺害。同時為了避免懷疑,他也將其挖出,并放置在屋子的首飾盒里。直到電影結束,也沒有交代埋在院子里的東西究竟是什么。它只是一個形式,一個符號,即可以認定男人殺害妻子的“犯罪證據”。這印證了他對特呂弗所說的話,麥格芬“對于影片人物應是極其重要的,而對于我這個敘述者而言,是沒有任何意義的”。

當然,他認為自己運用“麥格芬”最成功的例子是《西北偏北》。希區柯克曾不無得意地說,“我最好的‘麥格芬手法——所謂好的,我的意思是說最空靈的,最不存在的,最微不足道的——就是《西北偏北》中那一個。”他所說的“那一個”,具有明確的指向,那就是藏在藝術品中的微縮膠卷,至于微縮膠卷上面的內容,也就是具體的情報,在電影中并沒有展示,微縮膠卷雖然是實物,但在這里僅僅變成了一個代表情報的符號。而筆者認為,在這部電影中,“卡普蘭”這個不存在的人,才是“麥格芬”運用最空靈的。美國中央情報局的人為了迷惑對手,保護真正的情報員,設置了一個故意露出行蹤卻飄忽不定的“卡普蘭”,使得對手極為撓頭。在一次聚會中,廣告公司的桑希爾被誤認為就是“卡普蘭”,又被誤會成殺害唐森的兇手,從此開始了逃亡。《西北偏北》可以看作是《三十九級臺階》和《美人計》的合體。最后桑希爾這個 “卡普蘭”弄假成真,協助中央情報局的人奪回了情報,懲罰了壞人。傳遞情報的微型膠卷是中央情報局的人員在苦苦尋找的目標,而反派和桑希爾的目標則在于找出“誰是卡普蘭”,微縮膠卷和“卡普蘭”共同構成推進劇情發展的動力。

“中斷型”麥格芬

就“麥格芬”本身來說,這種類型也屬于“展示型”,因為在電影中它也具體可感,并得到了展示。但它的特殊之處就在于,它在影片中并不是貫穿始終的。希區柯克不斷超越自我,竟然可以冒天下之大不韙,在電影中將“麥格芬”中斷,這也就是“麥格芬”運用的第三種類型,即“中斷型”,雖然帶有實驗性質,也表現出希區柯克的一種自信。這種類型以 《暈眩》(1958年)和《驚魂記》(1960年)為代表。

《暈眩》是電影多重結構敘事的典范之作。由金·諾瓦克飾演的角色佩戴的項鏈成為串聯電影情節的關鍵“麥格芬”,正是它的出現,使得本已萬念俱灰的史都華發現了事情的真相。

而最讓人意想不到的“麥格芬”則出現在《驚魂記》里,就是瑪麗安偷走的那四萬美元,從得手到整理行李,到被警察跟車,到換車,一直到住進汽車旅館,不斷給這四萬美元特寫鏡頭,吸引觀眾思考瑪麗安究竟會如何處理這些錢。然而,浴室謀殺案發生了,瑪麗安被殺害,而用報紙包著的四萬美元,也被當做廢品,隨著汽車一起沉沒水中,后面的劇情重心變成了尋找瑪麗安,和四萬美元毫無聯系,也就是說,這個“麥格芬”在影片進行到一半的時候中斷了。當然這里也運用了一個在好萊塢稱之為“紅鯡魚”的敘事技巧,即通過四萬美元這條“紅鯡魚”,分散了觀眾的注意力,從而加強了謀殺效果,令人大吃一驚。所以希區柯克對弗朗索瓦·特呂弗所說,“這部影片的結構很有趣,這是我同觀眾玩的游戲中最激動人心的實驗,我在《驚魂記》中駕馭著觀眾,正如我在彈奏風琴一樣。”

希區柯克之所以被稱為“懸疑大師”,來源于很多方面的綜合成就,如故事情節的編排,主觀鏡頭的運用等,其中對“麥格芬”的掌控也功不可沒。他被喬·佩里在《希區柯克之謎》中稱作“一位令人贊嘆的革新者和實驗者”。大衛·波德威爾在《好萊塢的敘事方法》中認為他是“在商業上最成功的實驗者”,是票房與藝術的雙重贏家。他的電影成就是一座高峰,對后來的電影導演及編劇都產生了深遠的影響。