上海例外論

南音

“大家”閱讀

互聯網時代,讀者并不缺乏信息,但一些真正具有傳播價值的內容,卻往往淹沒于信息洪流之中。力求將最有價值的信息,最有銳度、溫度、深度和多維度的思考與表達,最值得閱讀的網絡優質原創內容,快速呈現給讀者,是《世界文化》與騰訊《大家》建立合作的初衷與共同努力的方向。【“大家”閱讀】每期將臻選《大家》所匯聚的中文圈知名學者、專欄作家的最新文章,與讀者分享“大家”眼中的“世界文化”。

馬士認為,上海是個例外。

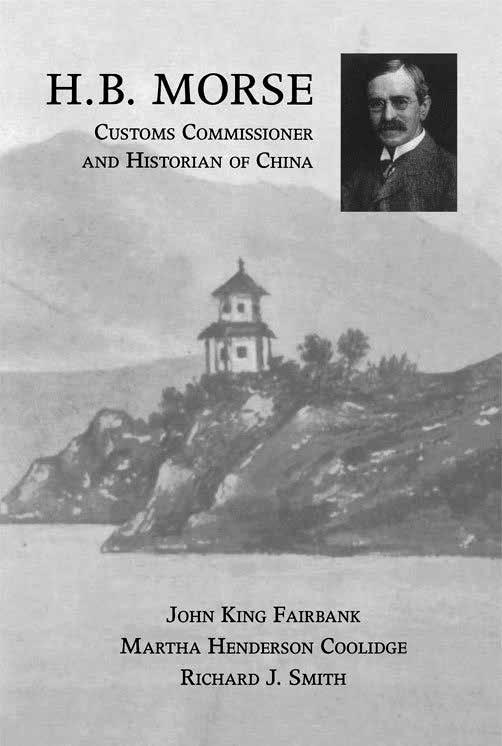

馬士是中國海關歷史上最資深的員工之一,原籍美國,1874年從哈佛大學一畢業,就考入中國海關,一直工作到退休,前后共計35年。

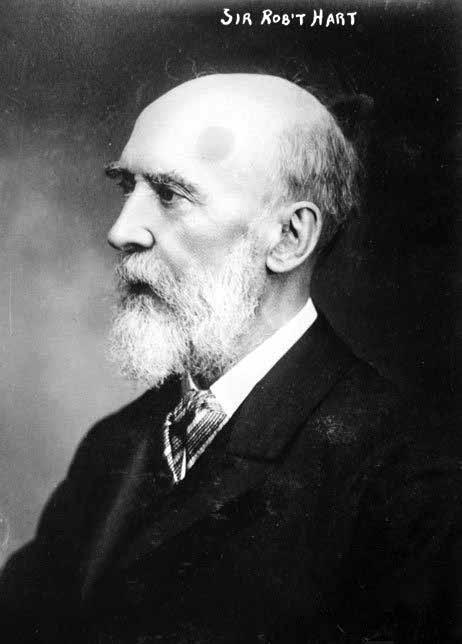

除了最初三年在上海學習漢語,馬士職業生涯中先后在天津、北京、北海、淡水、龍州、漢口、廣州等多處地方海關任職。職位從天津海關幫辦遞升至上海海關副稅務司(1887年)、稅務司(1896年)、中國海關總稅務司的統計秘書(1903—1907),1909年退休。在中國任職的35年中,馬士曾是英國人赫德的主要助手。盡管從國籍上說,馬士是個美國人,但無論從觀念、行事和人際關系而言,他都更像一個英國人。退休后,馬士并沒有回到美國故鄉,而是追隨赫德的腳步,移居英國,并于第一次世界大戰期間入英籍,最后在英國去世。

馬士還在中國的時候,已經出版了關于中國貨幣和對外貿易方面的著作,并打算以赫德的生平為中心,寫一部關于中國海關歷史的著作。1906年,他為此寫信給赫德,征詢傳主的意見。赫徳在回信中一方面謙虛地表示,相比他所見證和參與的歷史,自己不過是“車輪上的一只蒼蠅”,不值得過分推重,另一方面也承認,以他的經歷為中心來敘述過去50年來中國與西方的關系,倒也適當。

赫徳允許馬士利用自己的書信和公文寫書。馬士提出想參考赫徳在中國期間寫的日記——共計74本,赫徳委婉地說,他需要先看一遍自己的日記,然后寫一篇備忘錄,闡明利用這些日記的規則,才能將日記出借。馬士最后并沒有得到赫徳的日記和全部信件。這迫使他把寫作的主題從赫徳的傳記修改為關于中國外交的歷史著作,并為此申請閱讀了英美兩國的外交檔案。

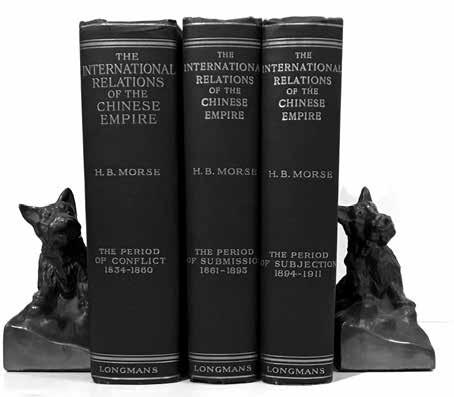

1910年,馬士出版《中華帝國對外關系史:沖突的時期》(The International Relations of Chinese Empire, The Period of Conflict 1834-1860),敘事始于大英帝國指令勞律卑爵士為英國對華貿易總監督,終于中國與英法兩國分別簽訂《北京條約》。8年后,此書續出兩卷,分別講述1860年—1895年(第二卷)和1895年—1912年(第三卷)的歷史。

《中華帝國對外關系史》第一部的結尾,現在已經成了名言:“以前中國人是處于命令的地位去決定國際關系的各種條件,而現在則是西方各國強把他們的意圖加在中國身上的時候了。”

不管讀者對這句話會產生什么反應,由馬士來說出這句話,比由軍人、外交官或者純粹的商人說出來,顯得更為冷靜。不管是作為外國人,還是作為歷史研究者,馬士對中國的態度是超脫的,這種超脫又因為他在中國生活了35年,并且供職于中國海關而更加有說服力。畢竟,在赫徳的領導下,英國人主導的中國海關因其高效和公平,不僅被視為早期全球化時代的神話,也被看作中國與西方關系中的一個例外,一個絕對的例外。

和赫徳領導的中國海關總稅務司一樣,上海在這段歷史中的形象,也是一個例外。

在馬士的書里,上海第一次出現是在第一次中英戰爭中。戰事是從中國唯一的外貿口岸廣州周邊開始的,英軍隨后占領香港,宣布香港為自由港,以此作為軍事基地,沿海岸線向北進攻。英國人的目標是占領鎮江,封鎖長江口并切斷運送漕糧的大運河,迫使清政府簽訂通商協議。

1842年6月16日,英軍攻占吳淞炮臺,3天后占領上海縣城。7月21日,鎮江被攻陷;8月14日,英軍兵臨南京城,南京駐軍投降。又過了兩個星期,耆英和璞鼎查分別代表中英雙方在英國軍艦“康華里士號”上簽訂《南京條約》。

1843年6月26日,兩國在香港交換了條約。第一次中英戰爭結束。

換約后4個多月后,英國海軍上尉、駐上海領事蒲脫勒宣布上海開埠通商。《南京條約》約定的五個通商口岸中,上海是最北邊的一個。那時候英國人對這些地方還知之不多。

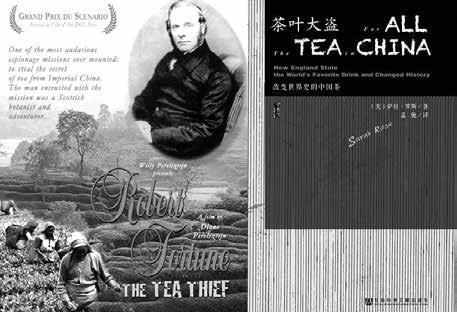

戰爭一結束,植物學家福瓊就受英國皇家園藝學會委派,來中國采集植物標本和種子。1843年7月,船將靠近香港的時候,福瓊只看見一片貧瘠的山嶺,遍布花崗巖和紅土,樹木稀少,他不禁自問:“難道這片土地就是我在英國常聽說的‘繁花之國——一個遍布茶花、杜鵑和玫瑰的國度?”

1843年末,福瓊來到上海,住在一間漏雨的房子里。后來他回憶說,“我們常常在早上醒來時發現,自己躺在床上,全身都已被雨水打濕。如果下雪的話,雪花就從窗戶中飄進來,落在地板上,一圈一圈的,像花圈一樣”。

盡管如此,福瓊的精神狀態和在香港上岸的時候有著根本不同。他說,上海“周圍的一切都讓我們激動不已,我們的身體、精神處在一種亢奮的狀態中”。在上海周邊游歷一番之后,他斷定,土地肥沃、農業發達的上海將是中國最重要的貿易口岸,“幾年以后,上海不僅會成為廣州的有力競爭者,而且將成為一個無比重要的城市”。

對英國人來說,上海的例外之處隨處可見:“上海的氣候更宜人;人們更守規矩;外國人受到尊重,可以隨處走動、騎馬,只要能在當天趕回來就行。應當承認,就居住而言,上海也有很多優勢。”

和廣州官民與外國人長期摩擦不同,上海開埠后,由蘇松太道臺在上海城外指定一塊地作為英國租界。5年后,美國領事接到任命后,在他位于英租界的住宅里升起了美國國旗。英國領事為此事向上海道臺提出抗議,反對在英國租界內升起任何其他國家的國旗,于是道臺和英國領事都向美國領事提出正式抗議,但美國人主張,這有違“大皇帝所有恩施各國應一體均沾用示公允的原則”( Principle of exclusive privilege and exclusive rights),于是上海道臺為每個可能與中國發生關系的國家各劃一塊租界;馬士說,“從那一天開始便決定了上海的奇特的國際地位”。

福瓊的斷言沒有錯。1846年,上海的出口貿易占中國出口貿易總量的七分之一,5年后增長至三分之一,幾年后就大大超過總量的一半。

租界奇特的國際地位產生了奇特的后果:一種世界歷史上前所未有的快速城市化。從1843年11月17日上海開埠,到1942年12月22日太平洋戰爭爆發后日本軍隊占領租界,將近100年時間里,上海從松江府的一個轄縣躋身世界上最大城市的行列。

在這100年里,上海日益繁榮的城市經濟不斷吸引移民涌入,而戰爭、沖突和災荒不斷地把更多人推向安全的租界。根據1949年解放軍占領上海后做的調查,上海當時有500多萬人口,而同期北平人口只有60萬。無論從哪個意義上說,上海在中國都是絕無僅有的存在。

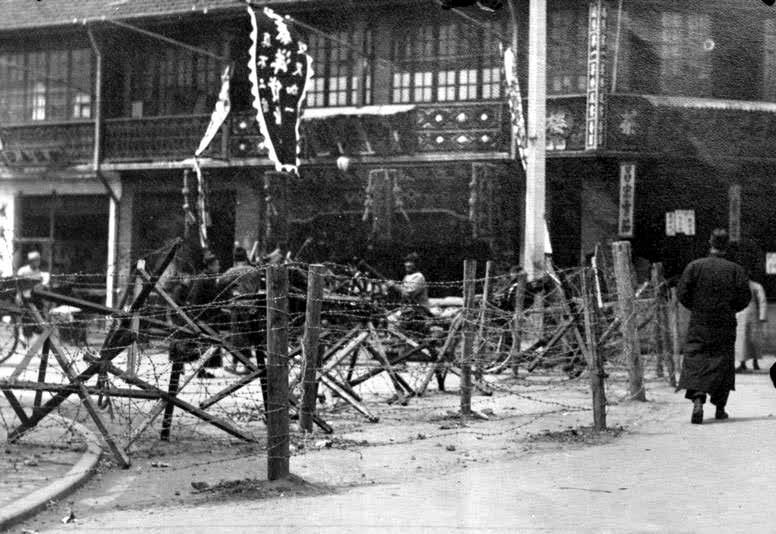

100年中,租界的范圍不斷擴展,導致上海的城市中心擴張并屢次轉移。1860年代,為了與太平軍作戰,租界在中國政府的許可下修筑了一些軍用道路。戰后這些道路都成了城市擴張的主干道。租界法律、稅收和市政管理體系隨著這些道路也擴展到了原來的郊區,引發了中國和租界之間越來越頻繁和劇烈的沖突。

上海在沖突中不斷成長。租界里的西方僑民不止一次考慮把上海變成一個真正的自由港和自治城市,并由黃浦江上的外國軍艦和租界內的自愿軍隊為上海提供安全保障。這種想法的天真程度令英國的外交官感到詫異,但也并非沒有緣由。

馬士回顧上海在小刀會占領上海縣城時期的歷史時說:“上海在實際上已經變成了一個自由港;事實上是從1853年9月起,一般說來是從11月起,絕對說來是從1854年5月起,中國政府從它的對外貿易方面就沒有收到關稅。”

上海道臺吳健彰當時在租界避難。在商議恢復關稅征收的過程中,英國領事阿禮國要求上海海關委派一位外國人加以監督。吳健彰表示同意,并與英法美三國領事簽署了委任洋員襄助上海海關事務的協定。1854年7月12日,三國各派一人,組成“行動聯合一致的關稅委員會”,使得上海關關稅征收重回正軌。

雖然吳健彰后來因此事被參劾,隨后“發往新疆效力贖罪”,但洋員襄辦關務成效明顯。馬士記載了關稅數目的變化:1851年上海海關關稅收入為1372052兩, 1854年7月12日至11月30日,恢復征收關稅864444兩,1859年達2902377兩,且不包括鴉片貿易在內。在鎮壓太平天國運動的過程中,穩定的海關關稅收入成了清政府財政收入的一大支柱。

1858年之后,洋員襄辦關務的經驗被推廣到所有通商口岸。1861年,赫徳開始代理中國海關總稅務司。他于1863年正式奉派擔任這一職位。

上海的西方僑民還認為,小刀會占領上海縣城到太平軍占領南京并威脅蘇州和上海以來,上海實際上處于無政府狀態,租界的安全是“靠著由同盟各國軍隊所保衛的中立狀態來維持”的。這種保衛不限于上海市區,還包括了上海周邊三十英里半徑以內的一大片區域。

1862年1月,太平軍自吳淞方向進迫上海,一度距離英國領事館只有一英里半路程;8月,太平軍自蘇州出擊,一直攻至靜安寺。為了防止太平軍占領上海,租界成立了防御委員會,組織了自愿武裝,后來又為清軍提供了一支由現代武器裝備的雇傭軍,也即先后由華爾和戈登指揮的“常勝軍”。這支軍隊在上海和蘇州的戰事中發揮了關鍵作用。太平天國起義被平定后,李鴻章曾撥款1500元,在松江、昆山和上海為那些在中國軍隊中服役而喪生的外國人立了碑。上海的那塊碑就立在外灘公園的門口,上面一共刻有48個名字和職銜,均為1862年至1864年的戰事中陣亡或受傷不治的外籍軍官。

經過這場長達十年的動蕩,上海已經變成了另一座城市。整個太平天國運動期間,大約50萬中國難民涌入租界。戰爭結束后,上海人口達到了150萬。為此,1854年,廢除了限制中國人進入租界的諸條款。當年7月11日,英國領事主持召開租地人會議,決議成立工部局,為英租界提供市政服務。在日本人發動太平洋戰爭并占領上海租界之前,工部局是英租界以及1863年以后的公共租界實際上的政府。法國人也在1862年單獨成立了公董局,以管理法國租界。和英國人在公共租界主導的自治秩序不同,法租界的行政當局隸屬于法國在遠東設立的殖民政府。

正是這樣的歷史和現實,給了西方僑民——主要是英美僑民——一種不切實際的想象。上海例外論是這種想象的前提,而這種想象的終極目標,是將上海的租界變成一個“由西方僑民主導的中立的自治城市”。

這種想法立刻遭到了英國外交官的譴責。英國公使卜魯斯說,這種做法“在原則上不正當,又會帶來無窮盡的困難和責任,而且中國政府決不會屈從”,他質問工部局,這樣做“到底有什么好處”。直到兩年后,美國公使還譴責說,“外國人在安排他們租界里的事務時有一種經常的趨勢,去侵害中國人的權利,因此必須經常地把他們召回到原則性的安全立場上來。”

但上海例外論并沒有因為上海未能變成一座獨立的殖民城市而消失,進入20世紀之后,上海例外論有了另一種心理支撐。隨著越來越多的西方僑民打算在上海終老,他們對上海的態度,和上海開埠之初的幾十年中來上海淘金的僑民,有很大的不同。

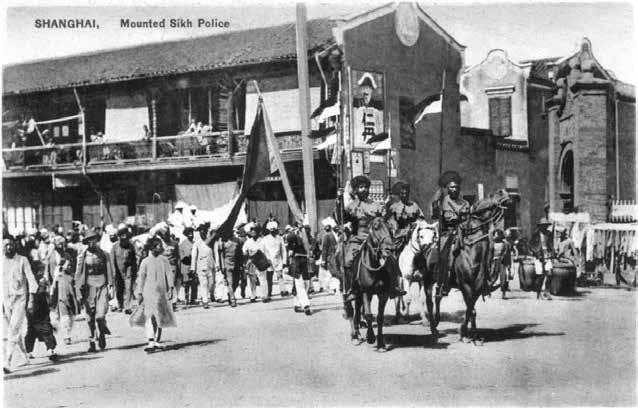

最終打破這種脆弱而頑固的心理傾向的,不是中國和外國勢力的消長,而是外國人在上海的勢力對比發生了變化。1895年中日簽訂《馬關條約》之后,上海的日本僑民急劇增長,很快人數就追上并超過了主宰租界半個多世紀的英國僑民人數。上海僑民人口結構的變化,以及不斷增加的日本人對租界市政和安全體系的影響,后來成了美國歷史學家魏斐德關于上海警察史研究的重要內容。

19世紀結束的時候,上海已經是中國的貿易中心和金融中心。《馬關條約》還允許日本在中國進行工業投資,歐美各國也自動獲得這一權利,上海因此又成了中國近代工業的中心。1927年成立的中華民國政府,從一開始就把上海視作財政和政治基地,并于1928年設立了上海特別市。圍繞上海的控制權競爭因此變得更加激烈。

1931年和1937年,中國和日本在上海進行了兩場決定國運的戰爭。租界里的西方人再一次試圖置身事外,以維持上海的繁榮不受影響。他們認為,上海作為一個例外,不但有歷史上的經驗可以遵循,其地位在更遠的未來也不應該受到影響。只有真正有遠見的人才能認識到,上海的命運即將發生根本轉折——一個真正現代的世界,是沒有例外的。