從技師大賽談高技能人才開發

——以西南油田技師職業技能大賽為例

文/安貴龍 楊岐

2019年5月,西南油氣田公司在重慶舉辦了采氣工、天然氣壓縮機操作工和修理工的技師職業技能大賽。該公司所屬七個主要生產單位和塔里木油田公司的集團公司技能專家、企業級技能專家、首席技師、高級技師和技師等高技能人才共156人參賽。通過競賽,筆者從中發現了目前石油天然氣勘探開發一線隊伍高技能人才存在的一些問題。

競賽的主要特點

本次技師職業技能大賽具有以下不同于以往各級各類職業技能競賽的特點。

重在考察平時水平,實行“三不”的政策。一是不組織集訓。不允許高技能人才所在各單位組織集中培訓,而是注重考察廣大高技能人才平時學習技術、鉆研業務、提升技能的自覺性、主動性、積極性和專業理論知識與實際操作技能水平;二是不公布競賽項目。本次競賽只公布考核標準,不公布復習范圍和具體競賽項目,這就需要高技能人才全方位掌握本工種的操作技能標準和應知應會要求;三是不設置團體獎項。只設個人獎項,其目的是為避免在以往競賽中單位之間互相攀比、互相競爭而花費大量人力、物力、財力、精力和時間對少部分參賽選手,只針對競賽的幾個項目進行長時間反復訓練。避免了以前選手取得的成績和能力主要與單位領導重視程度、教練水平、投入大小和選手心理素質、臨場發揮強相關,受主場客場等因素影響而不能充分體現選手知識經驗積累和技能嫻熟程度。

指定與隨機相結合,高技能人才同臺競技。本次競賽是該公司舉辦的首次技師及以上技能等級的高技能人才職業技能大賽,活動規定除因身體特殊原因或距法定退休年齡五年以內的老同志外,其他高級技師、首席技師、企業技能專家和集團公司技能專家必須參加競賽,技師由競賽辦公室通過公司人力資源管理系統隨機抽取一定比例的人員組成參賽選手,并在競賽前一周才公布選手名單。一旦隨機抽取確定后,除具有縣級及以上醫院證明確實患疾病等特殊原因外,一律不允許無故不參賽。這樣就真正起到促進高技能人才全員學習的效果。

全部聘用第三方裁判,確保競賽的公平性。在操作技能項目設置方面,主要考慮高技能人才的特點,著重考察選手分析問題、解決問題、安全應急處置和寫作能力等方面的技能水平,為充分體現競賽公平、公正和公開的原則,本次競賽的裁判工作,除裁判長、副裁判長由公司機關生產技術和安全管理部門領導擔任外,其他裁判人員全部聘請與參賽選手無直接隸屬關系的勘探開發研究院、采氣工程研究院和安全技術研究院等科研院所的技術專家擔任,完全執行了回避制度。

命制試題嚴格保密,競賽項目難易系數適中。本次競賽在嚴格保密狀態下,組織第三方裁判的各個競賽項目組長,根據國家職業技能標準規定,密切結合天然氣勘探開發生產實際,以采氣井站所涉及的采氣工程、地面工程、氣藏工程等相關專業技術,天然氣壓縮機操作的生產組織、工藝案例分析、故障分析處理等相關專業技術,以及安全危害識別與風險控制等項目,分別制定出競賽試題和標準答案,并在兩個工種集團公司職業技能鑒定理論知識試題庫隨機命題的基礎上,增加了理論知識拓展題。各考核項目均按難易程度適中考慮設置。既有效地避免了過去參賽選手靠一群優秀的教練機械式地灌輸,不能發揮自己創新思維和靈活運用理論知識解決生產和安全管理的實際能力,也避免了過去選手成績發揮不夠理想,就會責怪裁判組把題出深出難了的不良現象。通過競賽,真實客觀地反映出參賽選手的技術水平和存在的問題。

競賽反映出的問題

高技能人才掌握基礎理論知識不牢。這個問題不僅反映在理論拓展方面,而且反映在各個操作技能筆試項目,多數選手思維往往停留在過去競賽靠集訓教練灌輸的機械式的思維方式上,對應知應會的基本概念、工藝技術、設備設施參數學習掌握不牢。

高技能人才綜合素質需持續提升。這次競賽反映出多數選手判斷試題、分析問題、解決問題和安全技能等綜合能力方面存在明顯不足,競賽的命題是通過各裁判組的技術專家嚴格按照職業技能標準以難度系數適中來考慮的,而參賽選手往往停留在采氣井站看管性、值班性儀器儀表、設備設施操作技能動手層面,不能適應公司建設數字化、信息化氣田和“油公司”模式打造核心技能人才的要求。

高技能人才的創新創效能力不足。在本次競賽之前共征集一線創新成果采氣25項、天然氣壓縮機專業6項。經專家初審,有19項(采氣17項、天然氣壓縮機2項)在競賽現場進行展示。通過專家組集中討論、審定,確定采氣14項、天然氣壓縮機4項可納入評審范圍。最終評審出采氣工二等獎(80分-90分)3項、三等獎(70分-80分)5項,一等獎(90分以上)空缺;天然氣壓縮機三等獎1項,一、二等獎均空缺。由于高技能人才掌握基礎理論知識不牢,創新思維缺乏,所以從本次評選的創新成果來看,生產一線高技能人才的創新創效能力不足、層次不高,與精益求精的大國工匠精神有很大差距,這與建設以天然氣為主的油氣田不相適應。

幾點思考

高技能人才是千錘百煉打造出來的,而不是在紙上規劃出來的。十年樹木,百年樹人。一個地區、一個行業、一個企業的人員素質不是以擁有多少博士、碩士、本科生數量來衡量的,也不是以擁有多少所謂的技能大師、技能專家數量來衡量的。但在各級地方、行業或企業“五年”人力資源規劃中,在紙上往往會確定某某地方、某某部門、某某單位在五年內要培養造就出好多數量的博士、碩士、本科生等高學歷人員,要培養造就出好多數量的大師、專家等高技術(技能)人才。朝著這個目標,一些地方和一些單位為了體現自己擁有多少數量的高素質人才,就會在各種報告、總結、報表中羅列出具體的數字,通過各種不同的方法培養造就這些人才。一些學術造假、論文抄襲、產品仿冒等等不端行為時不時地被新聞媒體曝光出來。有的地方和單位甚至“拔苗助長”,把一些不具備高素質、不具備一技之長、不受大眾信服的人培養命名為某某大師、某某專家,猶如雨后春筍一般。就如小樹苗,不經歷狂風暴雨、不沐浴陽光雨露、不經過幾十年幾百年的生長,怎么可能成長為棟梁之材?不可否認,竹子也是有用之材,但絕不是棟梁之材。所以,筆者認為,高技能人才要成為技能專家、技能大師,必須經過千錘百煉來打造。打造需要內因和外因兩個方面起作用,一方面需要高技能人才自己錘煉自己,另一方面也需要各級組織進行錘煉,當然主要還是內因起決定作用,才有可能成為對國家、社會和企業的棟梁之才。

高技能人才是在生產實踐中形成的,而不是輿論工具宣傳出來的。對高技能人才取得的成績、所做的貢獻和各種榮譽進行廣泛的宣傳,營造“勞動光榮、技能寶貴、創造偉大”的良好氛圍是必要的,但是過于宣傳高技能人才個人,尤其突出宣傳某某專家、某某大師,甚至各級工會、人力資源部門、國資委、團委和電視報紙等各級行政部門和各種輿論宣傳工具,以及QQ、微信群等自媒體都在進行某某大師、某某專家、某某工匠、某某大師工作室、某某專家工作室的評選和宣傳。這些方法不僅適得其反,而且會給大眾造成大師、專家泛濫的不良現象,不但不能影響大眾向大師、專家、工匠學習,而且會使大家感受到大師、專家、工匠“不值錢”,沒有“含金量”。筆者認為,高技能人才和技能專家、大師不是各種輿論工具宣傳和評選出來的,而是通過高技能人才是在長期生產實踐中形成的。比如,重慶某石油單位的一名高級技師,就是把一間活動房子作為自己的工作室,完成了一些外國人都覺得困難的設備電氣研究和維修工作,為所在單位創造了可觀的經濟效益。這些例子枚不勝舉,說明精益求精的工匠精神、具有高超技藝的技能人才是一代又一代的工匠通過生產實踐、艱辛努力、不斷奮斗出來的。

高技能人才是長期積累豐富起來的,而不是一兩次競賽選出來的。一兩次職業技能競賽不能完全說明高技能人才隊伍狀況,也不能充分體現高技能人才的技能水平。以往各級各類競賽,由于受到競賽場地、設備設施、儀器儀表、工量具、原材料和競賽時長等諸多人財物因素的影響,競賽的組織者一般會提前半年甚至更長時間公布競賽承辦單位、競賽的標準和各考核項目,其目的是為了讓承辦單位能夠做好賽前各項準備工作、讓各參賽單位選拔選手進行長時間的集訓選拔、讓競賽的結果不會出現太差的成績,達到皆大歡喜。但事與愿違,往往會幾家歡樂幾家愁,一般情況下東道主占據天時地理人和,成績普遍高于其他參賽隊選手成績。獲得獎牌的選手,尤其是獲得金牌的選手,各種榮譽獎勵接踵而來,技術能手、五一勞動獎章、勞動模范和各種先進、破格晉升技師或高級技師,甚至是技能專家。不可否認,獲獎選手在賽前吃大苦、流大汗、刻苦訓練,賽中努力拼搏、沉著應賽,賽后歡天喜地。但是在他們獲獎的背后,凝聚了多少單位領導的重視與關懷,凝聚了多少教練團隊的默默辛勤付出,凝聚了單位多少的人財物投入。他們在賽場上的一招一式都是幾個或幾十個優秀教練人員手把手固化下來、機械式灌輸的結果,他們只要心理素質好、臨場發揮好,獲得成績就好。真正的專家、大師是需要通過自己十幾年、甚至幾十年在生產實踐中不斷學習、刻苦鉆研,不斷總結、日積月累,通過職業技能鑒定從初級工一步一個腳印到高級技師的歷練,才有可能具備精益求精的工匠精神,創造出人無我有、人有我精的業績或產品,成為真正意義上的高技能人才隊伍中的技能專家、技能大師。

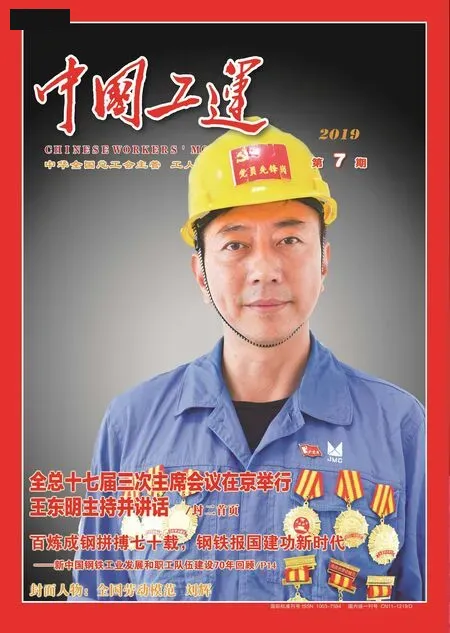

技能比武現場