日語的終極問題

劉潤生

2014年,一位年過古稀的日本老人起訴日本NHK(日本放送協會),要求賠償140萬日元的精神損失。理由是:NHK的節目中越來越多的日語都看不懂了,身心飽受折磨。

日本人都看不懂日語?這就需要從日語的源頭說起了。提到日語的起源,很多人第一反應可能是“日語由中國古漢語演變而來”。然而,這種觀點籠統而不嚴謹。一方面,日本的文字跟漢字有著千絲萬縷的關系,可以說,沒有漢字,就沒有日文;另一方面,在漢字傳入日本之前,日本人也有語言作為溝通工具,只是沒有用于記載的文字系統。

無休止的起源爭論

日本學界有這么一個共識:日本的民族和文化就像洋蔥,你一片一片往里剝,想找它的內核,卻一場空。日語的起源也是如此,至今沒有定論,只有不同的派別和假說。

歷史學界普遍認為,早期日本的移民來自亞洲北方大陸和東南亞兩個主要路徑,所以日語的起源也有北方學說和南方學說兩大派別。北方學說認為,日語的語法和阿爾泰語系、烏拉爾語系類似,都是謂語后置,所以日語更多是從北方移民的語言演化而來的。而南方學派則根據日語語音和東南亞區域的南島語系相近的事實,更加熱衷于在東南亞各地探尋日語與南島語系的關系。

日語文字的起源就非常明確。根據日本最古老的史書《古事記》和《日本書記》的記載,漢字最晚在公元3世紀便開始傳入日本。公元4世紀后期,日本開始進攻朝鮮半島,到公元7世紀日本勢力退出朝鮮,大批精通漢文的朝鮮籍漢人歸化到日本,加快了日本人學習漢字的速度。到公元8世紀,日本皇室和知識階層已能廣泛用漢字撰寫詩歌和文稿。

不過,從總體上看,來自朝鮮半島的漢人帶來的漢字并不多。日本人學習漢字,絕大多數還是從中國的文獻習得。在模仿隋唐時期的科舉和律令制度之后,日本也設立了大學,大學的教材便是中國古書籍特別是佛教典籍。日語中大量的佛教詞匯,絕對會令一個中國人感到共鳴和驚訝。

日本當初沒有自己的文字,是借用同音的漢字來記錄日語口語。比如,日語表達山的意思,讀音是“呀嘛”,就用同音的漢字來標記。后來,漢字“山”的意思被日本人領悟了,日語就直接采用“山”來表達山的意思。此時讀法有兩種:一種還讀成“呀嘛”,這叫訓讀;另一種是直接模仿中國讀音,也讀為“山”,日語發音一般用假名標注為さん或サン——前者是平假名,來源于漢字草書的簡化;后者為片假名,據說源于古代日本僧侶的速記字體。

日語中大量的佛教詞匯,絕對會令一個中國人感到共鳴和驚訝。

日劇《日本人都不知道的日語》中有一個片段,一位日本年輕女性春子陰差陽錯被任職為日語老師,授課對象是各國留學生。一開始春子認為,日本人教外國人日語,不是易如反掌嗎?后來,她被一班熱愛研究日語的外國留學生問得啞口無言。日語的來源捉摸不定、錯綜復雜,連最熟悉日語使用的日本人也難知經緯。

對中國的逆輸入

與中國近代的白話文運動類似,明治維新時期古代日語也向現代日語急劇轉變。在翻譯西方新成果的著作中,日本近代學者創造了大量的漢語詞匯。“民族”“革命”“經濟”“工業”“物理”等等大量詞匯,皆源自日本學者對英文概念的翻譯。很多近代西方著作,從達爾文的《進化論》到馬克思的《資本論》,中文版最早都是翻譯自日文版。近代日本向中國輸入的各種理論和詞匯——日本稱之為“逆輸入”,可以說為近代中國人看世界打開了窗戶。

然而,近年流傳的諸如“現代漢語70%的詞匯來自日本”或“離開了日本外來詞,中國人都無法說話了”之類說法,并不客觀。事實上,在人文科學和自然科學的專業術語方面,據統計,的確約70%是自近代日本引入中國的,但此類專業詞匯在現代漢語詞匯中的比例并不大,更不必說現代中國人日常談話里,可能用不到一個自然科學詞匯。

日語里本來就可以用漢字和假名(發音用假名標識)互相代替。

1984年出版的《漢語外來詞詞典》,收錄的注明源于日語的詞匯共878個,不足收錄的漢語外來語的10%,遠低于來自英文的外來詞的比例。而中國典籍從《說文解字》所收的9353字,到《康熙字典》收錄的4.9萬字,其中字詞幾乎全部行用于日本。

近代中國從日本引進的“外來詞”,如果僅看文字詞匯的層面,大多數也出自中國古籍。“物理”一詞,最早出自道家典籍《冠子》中“愿聞其人情物理”;明治維新中“維新”一詞,出自《詩經》中“周雖舊邦,其命維新”;“文明”出自《書·瞬典》的“睿哲文明”。

日本天皇的年號,均由日本重臣學者從中國古籍中選取,哪怕2019年4月宣布的、號稱歷史上首次從日本典籍《萬葉集》中“于時初春令月,氣淑風和”選取的年號“令和”,也很快被日本人發現這也是出自中國典籍,即漢代張衡所寫的《歸田賦》中“于是仲春令月,時和氣清”(該文收錄于日本的《昭和文選》)。

日本最古老的史書《古事記》

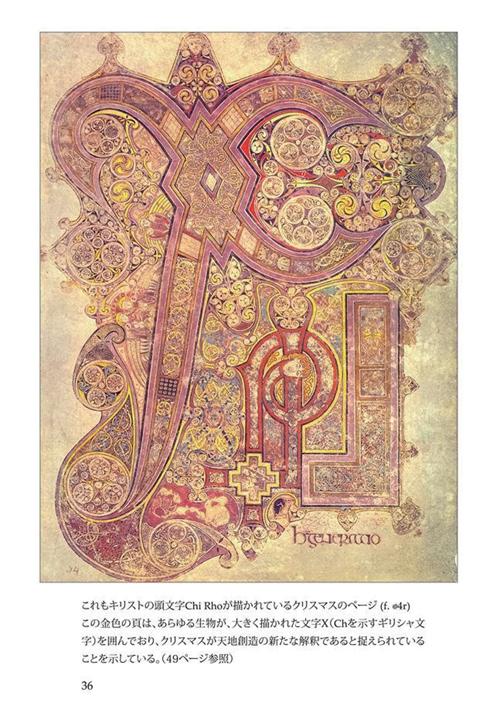

日文版的世界最早手抄本《凱爾經》

《漢語外來詞詞典》中,有194條日語外來詞其實源自中國的古漢語,并非日本人創作。日本詞典《新苑》所附的“國字表”中注明:和制漢字,也就是日本人自造、中國沒有的漢字,一共134字,占日本所用漢字的0.2%。比如凧、丼、鱈、辻等等。它們也只是拿漢字的偏旁部首進行組裝,還是逃不出漢字的手掌心。

總之,不可否認近代日本為漢語這座大廈的添磚加瓦,也不可妄自菲薄而過度夸大日語對中國的影響。出現這種中日之間語言互相影響、互相輸出的情況,根本原因就是中日都屬于漢字文化圈。

“日語”可能會消失

學習日語的中國人基本都有這樣的感覺,一開始因為日語里有很多漢字,覺得日語很容易學,后來才發現日語有太多的外來語,才羨慕起英語國家的人或英語比較好的人(他們學日語有后勁)。

由于日本所有文字都是從國外借用而來,本質上,漢字詞匯也是外來語,只不過漢字已經在日本存在了近兩千年,才沒被當代人視為外來語,而后來從歐美國家引進的詞匯,則全被稱為外來語。

日本人針對外來語,通常按其讀音,用片假名拼寫出來。因規則簡單,普通的日本人都能輕易把一個英文單詞寫成日本外來語詞匯。不像在中國,大陸將Trump翻譯成特朗普,臺灣則翻譯成川普,日語根據發音規則,只有唯一的翻譯トランプ。

在引進外來詞的方式上,近代日本和現代日本截然不同。在近代,日本偏重于譯成漢字。

首先,中國在鴉片戰爭后,比日本更早地翻譯西方著作;能閱讀中文書籍的日本學者,成體系地吸收了漢譯西書,連后來江南制造局翻譯的一套格致書刊都引進,以至于甲午戰爭之后,中國的留學生到日本求學,接觸了很多眼熟而易用的漢字詞。

其次,明治維新時代的日本學者具備強大的漢文功底,他們能用漢字精準地翻譯引進西方的各個概念,比如民族、解放、工業、共產、電話、進化、社會、主義等等,都是日本明治時代學者創造的詞匯。近代中國學者嚴復當年把evolution翻譯成“天演”,而日本學者翻譯成“進化”。近代中國學者也嘗試過音譯外來詞匯,比如telephone,翻譯成德律風,而日本學者則翻譯成電話。

然而到了現代,日本人又反過來,熱衷于用片假名音譯西方詞匯。如computer,中國人翻譯成電腦,日本人則翻譯成コンピューター。這背后原因,和網絡的應用與時代的快速發展密不可分。

在近代,一本西方著作和一個概念被引進日本,首先接觸到的是學術界,日本學者有充分的時間用漢字去翻譯和解釋。而在網絡時代的日本,一旦歐美有什么新概念新詞匯,第一時間接觸的是媒體人,他們沒有足夠的時間和漢字功底去創作詞匯,只能用最便捷的音譯直接吸收,而且基本上高度統一,不會產生翻譯不一的現象。

比如supermarket,中文是超市,日語是直接音譯成スーパーマーケット。而有一些概念既可以用外來語表達,也可以用漢字詞匯,比如journalist,既可以用ジャーナリスト,也可以用記者(繁體)。

有些新引入的外來語,由于日本讀者剛接觸還不熟悉,新聞報紙或書刊會在后面用相同意思的漢語詞備注。比如concert,當初日本媒體剛引入其音譯詞コンサート的時候,有些媒體會在后面括號中寫上“音楽會”注釋。音楽會的日文發音是おんがくかい,有些場合,比如在幼兒園,為了孩子閱讀或書寫便利,也會寫成音がく會,畫風猶如“音yue會”。然而在日語里,并不是小學生忘記字怎么寫而用拼音代替,而是日語里本來就可以用漢字和假名(發音用假名標識)互相代替。

再如男朋友女朋友,在日語中本來是彼氏和彼女,年輕人為了時髦,也會用boyfriend和girlfriend的音譯,即ボーイフレンド和ガールフレンド。如果說在古代的日本,能大量使用漢字是文化程度的標志,那么在現代的日本,年輕人喜歡頻繁使用外來語,來表現自己很“酷”。

漢字可以望字生義,而外來語按照發音規則形成,則需要語境。當日語中的外來語越來越多,對漢字詞的使用越來越少,上了年紀的日本老人便越來越難以閱讀。這就像一位中國老人讀到“這個任務我hold不住,因為我get不到材料的點”,應該也會一頭霧水。慶幸的是,對于中國人來說,這種英漢夾雜的表達畢竟是極少數,無論什么新用詞,都可以在常用的約1500個漢字中找到精準的組合詞。而日本的問題則嚴重得多。很多日本語言專家都擔心,再這樣下去,日語會慢慢變成一門用片假名書寫的英語。

這就是日本老人看不懂節目而狀告NHK的深層原因。