妙耳山紅樓與新中國首部雷達(新中國成立70周年)

石汝佳

相控陣雷達、預警機雷達、反隱形雷達……如今中國在雷達領域取得的突出成績讓全球感嘆。然而這些先進雷達的起步,大都源于20世紀50年代初,南京妙耳山上的那棟兩層紅色小樓。在這座被中國雷達人稱為“小紅樓”的建筑中,曾誕生新中國早期多部雷達,它也因此被稱為中國雷達工業的發源地。

1949年,中國雷達工業在小紅樓起步。100多名職工、三四臺機床、幾部從敵方繳獲的雷達,是當時中國雷達工業起步的全部家底。回憶起那段歷史,中國工程院院士張直中說:“解放初期,新中國只能‘撿別人的雷達用,很多武器甚至沒有裝備雷達。經常被炮彈打中,還不知是誰打的。”

針對外國侵入我領空的偵察機和不斷前來騷擾的飛機,1953年,南京第一電信技術研究所成立設計室,張直中被任命為室主任,受命仿制蘇式防空警戒雷達。“當時研究所里沒有一張雷達圖紙,只有一臺缺少天線的蘇式Ⅱ-3型樣機。發射和接收天線是雷達主要組成部分,也是設計難度最大的部分。在沒有任何借鑒和參數的情況下,只能從零開始自行設計。”

大家憑借“管中窺豹”的思維模式,實施“反設計”。在測繪、分析、摸透雷達天線電路原理的基礎上進行設計,光測繪的草圖就畫了不計其數,堆在一起有半人高。

當得知蘇聯在我國東北有一臺防空警戒雷達后,時任所長申仲義立即前去觀摩。但是蘇方嚴格保密,在雷達四周布設了很大一圈鐵絲圈,不許進入。申仲義只能在鐵絲網外用望遠鏡觀望,經過近一個月的觀察,他終于看清蘇式雷達的天線是上下四排的八木天線,也基本弄清了天線的物理尺寸。

1951年5月的一天,凌晨1時,小紅樓里依然燈火通明。此時一場極為重要的會議正在那里舉行。這是申仲義回所后立刻召開的雷達設計討論會。這場意義非凡的會議,正式開啟了我國首部雷達的自行研制序幕。也就是那年初夏,張直中帶領著數十名成員開始著手四排八木天線的實驗。一群以年輕人為主的設計師團隊夜以繼日科技攻關,要解決的是當時前所未有的難題。

想要仿制這樣的四排八木天線,需要進行適當的調整,各振子的長度、各單元之間的距離,還有怎么匹配,絲毫的差錯都會影響到雷達精度。當時沒有任何材料可參考借鑒,只有實驗、記錄數據、再實驗、再記錄……大半年的時間里,張直中的手稿筆記寫了整整十本,整個團隊的實驗記錄稿已經占滿了三個大箱子。

那年的冬天來得特別早,在那個資源極其緊張的年代,沒有暖氣供暖,大伙實在凍得不行了,就跑到小紅樓的樓頂,圍著平臺上組裝的雷達開始跑步,一邊跑步還討論著雷達天線架構的事情。風雪大的時候,當時設計的天線沒能經受得住,于是大家又開始了加固天線桿的研制。

當時參加研制的團隊,在一年的時間里,每天都要工作18個小時。小紅樓幾乎每天晚上都是燈火通明,有時候晚上回到宿舍,大家想起新辦法,又悄悄地回去加班。小紅樓的管理嚴格,沒有加班證,警衛是不讓進辦公樓的。大家只能跟警衛商量,實在沒辦法,就“嚇唬”警衛“工作沒做完會導致非常嚴重的后果”,這才能獲準進去干活。

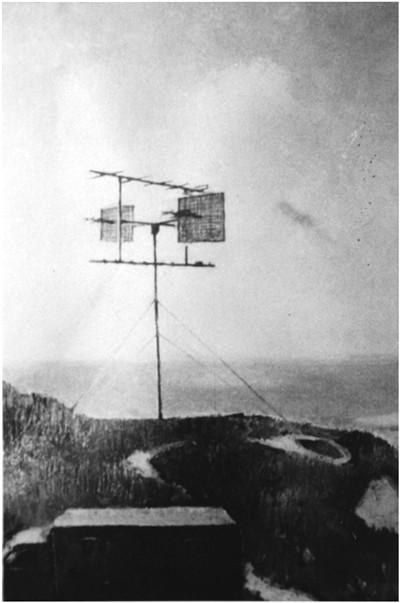

1953年,外場試驗終于開始了。由于雷達的作用是中程警戒和近程引導,試驗需要一片空曠的場地,研制團隊選擇在南京郊區的偏僻山村,這一干又是大半年,每天大伙手里拿著設備上山,當地村民一度以為他們是“特務”。

1953年底,團隊在經過89次外場測試后,雷達探測精度大幅提高,終于交出了一份令人滿意的答卷。1953年,第一部國產中程防空米波警戒雷達研制成功,被命名為314甲中程警戒雷達。該雷達能探測80-100公里外的飛機。隨后,研究團隊又推出了改進型314乙型雷達,這是我國第一個大批量生產的雷達,探測距離比蘇聯-8型雷達更遠。

隨著生產規模進一步擴大,國產雷達的品種也日益增多,實現了全國范圍的嚴密統一的雷達網。如今中國更是成功研制出諸多具備國際領先水平的雷達:相控陣雷達、機載火控雷達、預警機雷達、艦載多功能相控陣雷達、軍用SAR雷達、反隱身雷達……▲