某基坑承壓水地層滲透系數的分析與取值

代常友 范秦軍 黃偉

【摘 要】通過多孔抽水試驗,判斷基坑含水層的承壓性,從而確定各層的土體的滲透系數和影響半徑。對試驗取得的數值進行計算和分析,給出該基坑各地層的相關參數合理取值。

【關鍵詞】多孔抽水試驗;基坑;承壓性;滲透系數

中圖分類號: TU753文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)24-0186-002

DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.24.089

1 工程概況

基坑位于濟南市濟濼路北端,是正在施工的國內盾構直徑最大的某公軌兩用隧道的接收井,長50米、寬30米,深度為35米,是目前濟南市內最深的基坑。

2 場地工程地質條件

根據本次試驗點水文地質試驗孔鉆探成果,試驗點地層結構大自上而下可分為(1)雜填土,埋深1.5m~3.0m;(2)粉土,3~10.0m,夾少量粉質黏土層;(3)粉質黏土,10.0m~47.0m,局部夾粉土層以及鈣質結核透鏡體;(4)輝長巖,47.0m,全—強風化巖體。

場地內地下水主要賦存于第四系孔隙和基巖裂隙中,第四系土層孔隙水主要受大氣降水補給、黃河水徑流補給和小清河徑流補給,基巖裂隙水主要來源于大氣降水入滲補給、河床滲漏集中補給、大氣降水通過第四系覆蓋層間接入滲補給巖溶水以及孔隙水補給。

3 抽水試驗

在該接收井位置布置1組(G)抽水試驗,包含3個水文地質試驗孔,每個試驗孔對應抽水試驗目的層分別為粉土層、粉質黏土層以及全風化~強風化輝長巖。

3.1 抽水試驗鉆孔結構設計

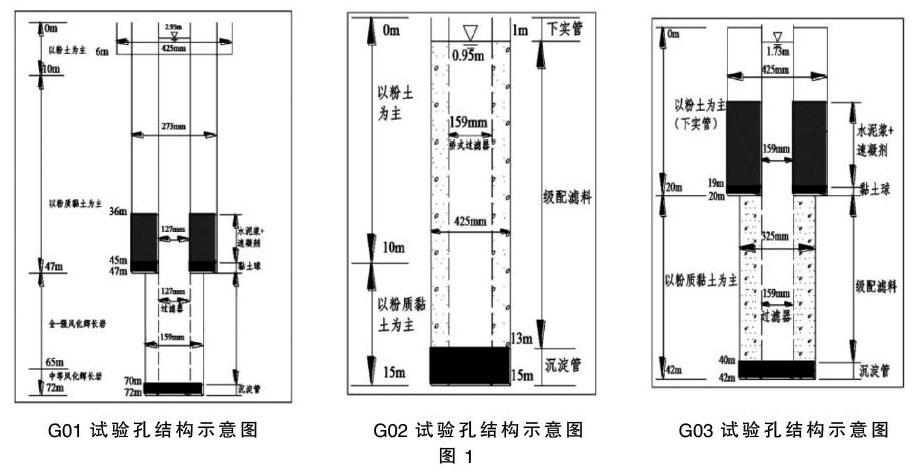

根據試驗目的和地層結構,以G01試驗孔為例,該孔深72m,試驗目的層為全風化~強風化輝長巖,該孔開孔直徑420mm,鉆探至6m,變徑為273mm繼續鉆探至47m基巖面處,變徑為159mm鉆探至72m,基巖面以下(47m-70m處)下127mm橋式過濾器,且在過濾器外部包3層80目的尼龍網。基巖面以上,下127mm鑄鐵管,在70m~72m(即過濾器底部)設置2m長沉淀管。可得到G01、G02、G03試驗孔結構分別見下圖1。

3.2 圍填濾料

級配濾料主要在粉土含水層與粉質黏土相對隔水層中填充,即在G02、G03號孔中下部填充。根據勘察報告中部分勘探土工試驗成果分析,根據計算結果并通過現場比選,濾料采用水洗含礫粗砂。

3.3 分層止水

以G01試驗孔為例,在孔深45m~47m處159mm鑄鐵管外側用直徑2cm~3cm的優質黏土球填充,在黏土球上部,孔深36m~45m處,用水泥漿加速凝劑填充鑄鐵管與孔壁之間空隙。確保輝長巖中基巖承壓水與上部孔隙潛水完全隔開。在孔深70m~72m處(過濾器下端)設置管底封閉的沉淀管,長度2m。

3.4 地下水位分層觀測

對試驗點3個水文地質孔各個地層地下水靜水位進行了3天的分層觀測,水位連續變化幅度均在0.005m之內。分層觀測結果表明,地下水位均呈現出潛水位略高于承壓水位的特征。

3.5 試抽

抽水連續時長540min,水位降深S1=17.17m;G02、G03水位基本無變化,說明試驗孔分層止水效果較好。

3.6 抽水試驗成果

抽水試驗共進行了3組,其中G01和G03試驗孔進行了兩個落程的抽水試驗和水位恢復試驗, G02試驗孔進行了一個落程的抽水試驗和水位恢復試驗。

以G01試驗孔為例,第一落程抽水試驗,初始水位埋深2.95m,抽水流量Q1=7.82m3/h,降深S1=19.64m。G01試驗孔第二落程抽水試驗,初始水位埋深2.95m,抽水流量Q1=13.04m3/h,降深S1=28.82m。在抽水完成后,立即進行恢復水位的觀測。結果見下圖2。

3.7 計算結果

計算公式分別采用《供水水文地質勘察規范》和《水利水電工程試驗孔抽水試驗規程》相關的計算公示。

G01試驗孔滲透系數結果,見表1和2。

利用停止抽水后的G01試驗孔水位恢復資料,求得恢復水位剩余降深s與lg(1+tk/tT)關系曲線,見圖3。

根據圖3可求得K=1.48m/d,R=380.97m。

根據上述計算結果,G01孔抽水試驗計算結果見表3。

同樣可以得到G02和G03試驗結果。

3.9 滲透系數建議值選取

G01利用第一落程和第二落程抽水時主孔水位降深資料,由于降深較大,水躍值較大,對滲透系數的計算結果會有一定的影響。而采用恢復水位資料計算滲透系數K值,由于水位沒有波動等干擾因素的影響,故取得的原始數據精度比抽水試驗時的高。因此,G01試驗孔滲透系數建議選取水位恢復階段的滲透系數,取值1.48m/d。

G02由于抽水流量較小,水位降深較小,水位恢復階段水位變幅小,因此選取抽水階段的滲透系數,取值1.25m/d。

G03由于該層粉質黏土中粉細砂、中粗砂、鈣質結核等透鏡體的存在,計算得到的粉質黏土的滲透系數為綜合滲透系數。計算時采用不同方法,求得滲透系數差異性不大,從排水角度考慮,G03試驗孔滲透系數建議取大值0.23m/d。

4 結論及建議

(1)根據試驗點分層地下水位觀測成果,G01全風化基巖承壓水頭44.31m;G02試驗孔潛水位埋深1.03m;G03試驗孔潛水埋深1.68m。地下水位均呈現出潛水位略高于承壓水位的特征。承壓水頭的差異主要取決于承壓頂板的分布。

(2)根據不同層位的抽水試驗顯示,下部基巖地下水與上部潛水含水層水力聯系較差,第四系孔隙含水層和基巖裂隙含水層為兩個相對獨立的含水層。

(3)鑒于目前工作井防滲帷幕設計方案及基本水文地質結構,建議增加管井排水降壓措施,有效降低承壓水水頭,滿足施工期間可能存在的突涌穩定要求。

【參考文獻】

[1]《供水水文地質勘察規范》(GB50027-2001).

[2]《水利水電工程試驗孔抽水試驗規程》(SL320-2005).

[3]《工程地質手冊》編委會,工程地質手冊,第4版,北京,中國建筑出版社,2006.