刺繡:針尖緞面之上的中國魅力

墨言

一片絲羅輕似水,洞房西室女工勞。花隨玉指添春色,鳥逐金針長羽毛。

蜀錦謾夸聲自責,越綾虛說價猶高。可中用作鴛鴦被,紅葉枝枝不礙刀。

刺繡,古稱“黹”、“針黹”,后因多為婦女所作,故又名“女紅”。刺繡是用針線在織物上繡制的各種裝飾圖案的總稱,分為絲線刺繡和羽毛刺繡兩種,即用針將絲線或其他纖維、紗線以一定圖案和色彩在繡料上穿刺,以繡跡構成花紋的裝飾織物。刺繡是用針和線把人的設計和制作添加在任何存在的織物上的一種藝術,技法復雜多樣,有錯針繡、亂針繡、網繡、滿地繡、鎖絲、納絲、納錦、平金、影金、盤金、鋪絨、刮絨、戳紗、灑線、挑花等等。

刺繡是我國優秀的傳統手工藝之一,歷史悠久。據《尚書》中記載,遠在四千多年前的章服制度就規定“衣畫而裳繡”,至周代又有“繡繢共職”的記錄,戰國、兩漢的繡品水平已經十分高超,到了唐宋,刺繡施針勻細,設色豐富,盛行用刺繡作書畫、飾件等,明清時封建王朝的宮廷繡工規模龐大,民間刺繡也得到了進一步發展,先后形成了多個流派,各具風格,并沿傳至今仍歷久不衰。這其中人們將產于江蘇的蘇繡、湖南的湘繡、四川的蜀繡和廣東的粵繡合稱為“中國四大名繡”,稱得上是我國刺繡的杰出代表。

蘇繡:細密針腳飽含水鄉韻味

蘇繡以針法精細、色彩雅致而著稱。蘇繡圖案秀麗,題材廣泛,技法活潑靈動,無論是人物還是山水,無不體現出江南水鄉的獨特韻味。

蘇州是一座有著兩千五百多年歷史的文化名城,素有“人間天堂”的美譽,秀美的自然環境和深厚的人文底蘊孕育出一顆顆璀璨的藝術明珠。

據史料記載,宋代時蘇繡的藝術水平就已達到鼎盛,當時的蘇州是中國的錦繡之鄉,絢麗多彩的錦緞,五光十色的花線,為蘇繡的發展創造了有利條件,從而形成了蘇州“戶戶有刺繡,家家有繡娘”的地方特色,并有“繡萬國于一錦”之說。

從三國時期開始,蘇州的絲綢生產一直走在前列。唐宋時期,蘇州是全國絲綢中心,據說當時蘇州每兩星期生產的綢緞即可從古絲綢之路的起點長安鋪到終點羅馬,當時的蘇州民眾普遍穿著絲綢服飾,要知道在蘇州已不再金貴的絲綢,那時在國內大多數地方仍只有達官貴人才能穿得起。到了明代,蘇州已成為江南大都會,皇家高級絲綢織品大多出自蘇州織工之手。宋元明清歷代皇家建立的織錦織造機構,蘇州都名列其中,清代的蘇州織造署在“江南三織造”中更是地位最高、規模最大的。乾隆年間,蘇州城內擁有絲織機一萬兩千多臺,約有十萬余人從事絲綢織造和貿易。明清時期的機戶組織“賬房”也產生于絲織發達的蘇州,更由此出現了左右絲綢生產過程的早期資本家。正是由于蘇州在明清時期的繁華,全國的資本和財富多流向蘇州,商賈云集,蘇州遂開始興起造園之風,后來聞名于世的蘇州古典園林也大多誕生于此時。

此外,清代還誕生了如沈壽、錢慧、曹墨琴等眾多蘇繡藝術大師,其作品往往價值連城。沈壽原名沈云芝,字雪宦,享有“繡圣”、“神針”的美稱。1904年,她精工繡制的《八仙上壽圖》作為慈禧太后七十壽辰賀禮,獲清代農工商部四等商勛,慈禧還親書賜“壽”,故改名為“沈壽”。 沈壽后赴日本考察,悉心研究日本美術繡與西方繪畫攝影,回國后擔任京師繡工科總教習。在這期間,她又借鑒西洋畫寫實手法首創仿真繡,把蘇繡技藝提升到一個新的高度,其仿真繡代表作《意大利皇后像》《耶穌像》先后在意大利都朗博覽會、巴拿馬萬國博覽會獲一等獎,為中國刺繡在國際上贏得了很高的聲譽。

在中國傳統刺繡工藝中,蘇繡是最擅長吸取其他藝術精華的品種,其圖案以亭臺樓閣、小橋流水為題材,一般以藍、綠為主色調,體現出清雅幽靜的效果。所繡山水能分遠近之趣,樓閣俱現深邃之體,人物能有瞻眺生動之情,花鳥可報綽約親昵之態,仿畫繡和寫真繡逼真的藝術效果更是名滿天下。在刺繡技藝上,蘇繡大多以套針為主,繡線套接不露針跡,常用三四種不同的同類色線或鄰近色相配,從而套繡出暈染自如的色彩效果。同時,在表現物象時善留“水路”,即在物象的深淺變化中空留一線,使之層次分明,花樣輪廓齊整。因此,人們在評價蘇繡時往往以平、齊、細、密、勻、順、和、光八個字概括。

從人物、花鳥到山水、動物,從靜若處子到動如脫兔,蘇繡呈現的無不是江南水鄉細膩綿長的人文內涵。而這些美輪美奐的蘇繡都是在上千年歷史時空中,由一代代繡娘巧手穿引、心手相傳,一針一線創造出來的。

湘繡:施針用線突顯瀟湘神韻

湘繡已有兩千多年的歷史,1958年從長沙楚墓出土的一幅龍鳳圖以及1972年從馬王堆漢墓出土的四十件刺繡衣物和一幅鋪絨繡錦都是古代湘繡的杰作。這些繡品圖案多達十余種,繡線亦有十八種色相,并運用了多種針法,針腳整齊,線條灑脫,繡工純熟,具有很高的藝術水平。

至清代時,長沙刺繡已遍及城鄉。據清同治《長沙縣志》記載:“省會之區,婦女工刺繡者多,事紡織者少,大家巨族或以錦鈿相尚。”當時,長沙縣沙坪和開福區霞凝一帶是湘繡生產的傳統基地,多數農家婦女均以刺繡為業,曾有“繡鄉”之稱,到清末繡工逾萬,年產繡品兩萬多件,其中以被面、枕套等日用品為主,也有少量高檔畫屏。

湘繡以畫稿為藍本,以針代筆,以線暈色,在刻意追求畫稿原貌的基礎上進行藝術再創造,形象生動逼真,質感強烈,其獨特的藝術特色盡在施針用線之中。湘繡針法多變,以摻針為主,根據不同物象、不同部位表現自然紋理的不同要求,從而發展出七十多種針法,并選配各種不同色階的繡線,或絲線或絨線,憑借針法的特殊表現力和繡線的光澤感,使繡制出來的物象不但保存著畫稿原有的筆墨神韻,更增添了物象的真實性和立體感,達到了一般繪畫所不及的藝術效果,也促使湘繡獨成一派,贏得“繡花花生香,繡鳥能聽聲,繡虎能奔跑,繡人能傳神”的美譽,清末時甚至達到“湘繡盛行,超越蘇繡”的局面。

湘繡作為古老的民間手繡技藝,其藝術內涵博大精深。繡師們以針代筆,以線作色,將中國傳統繪畫藝術融于湘繡之中,通過針線將人物、山水、風景、花鳥、走獸、書法、金石等多種藝術融會貫通,進行藝術再創造,從而使繡品更加生動逼真、質感強烈、栩栩如生,不愧為湖湘文化的杰出代表,更有“魔術般的藝術”、“最珍貴的刺繡品”之美名。

蜀繡:多變針法展現蜀地格調

蜀繡又名“川繡”,同蜀錦齊名,被譽為“蜀中之寶”。蜀繡的歷史非常悠久,最早可上溯到三星堆文明,據晉代常璩的《華陽國志》中記載,當時蜀中刺繡已十分聞名,并把蜀繡與蜀錦并列,視為蜀地名產。

清道光年間,蜀繡逐漸進入市場,形成專業性規模化生產,民間還成立了專門的行會組織——三皇神會,由鋪(店主)、料(領工)、師(工人)組成。當時,成都九龍巷、科甲巷一帶的蜀繡最為著名,刺繡手工作坊多達八九十家。這些民間繡坊的刺繡主要分為三類:穿貨(包括枕套、被面、鞋帽、霞披、挽袖等)、行頭(戲裝)和燈彩(紅白喜事用的圍屏、彩帳等)。

光緒二十九年(1903年),清政府在成都成立了四川省勸工總局,內設刺繡科,各縣勸工局亦設有刺繡科。勸工總局聘請名家設計繡稿,同時鉆研刺繡技法,當時一批各有所長的畫家如劉子兼的山水、趙鶴琴的花鳥、楊建安的荷花、張致安的蟲魚等畫作紛紛入繡,既提高了蜀繡的藝術欣賞性,也催生出一批如張洪興、王草廷、羅文勝、陳文勝等刺繡名家,張洪興等名家繡制的動物四聯屏更榮獲巴拿馬賽會金質獎章。

據統計,蜀繡針法共有十二大類一百三十余種之多,在四大名繡中最為豐富,其中七十余道衣錦線更是蜀繡所獨具,其常用的針法有暈針、鋪針、滾針、截針、摻針、沙針、蓋針等,講究“針腳整齊,線片光亮,緊密柔和,車擰到家”。各種針法交錯使用,變化多端,或粗細相間,或虛實結合,陰陽遠近表現無遺,這些傳統技藝既長于刺繡花鳥蟲魚等細膩的工筆,又善于表現氣勢磅礴的山水圖景,刻畫人物形象同樣逼真傳神。解放后,蜀繡針法繡技又有所創新,如表現動物皮毛質感的交叉針、表現人物發髻的螺旋針、表現鯉魚鱗片的虛實覆蓋針等,大大豐富了蜀繡的表現形式和藝術風格。后來受地理環境、風俗習慣、文化藝術等各方面的影響,經過長期的不斷發展,蜀繡逐漸形成了嚴謹細膩、光亮平整、構圖疏朗、渾厚圓潤、色彩明快的獨特風格,人們將其藝術風格概括為“嚴謹細膩的針法,淡雅清秀的色彩,優美流暢的線條,中國水墨畫的格調”。

蜀繡古品極少傳世,較早的北宋蜀繡雙冠圖片現藏于西南師范大學,綾地,上繡二株雞冠花、孤嶼、水草水波紋,一只雄雞立于嶼上昂首振翅催曉,上端印“明昌御覽”玉璽一方。“明昌”是金章宗皇帝年號,由此推測可能是宋朝廷贈給金國的。明代秦良玉錦袍也是迄今罕見的蜀繡珍品,一件為藍緞并金繡蟒袍,胸背襟袖均金繡蟒紋,又間彩繡萬福、如意、云紋、寶相花紋等,另一件為黃緞并金繡花蟒鳳衫,除蟒紋外,胸背又繡以雙鳳,裙腳彩繡壽山福海,空白間繡彩云。

蜀繡繡品多采用綢、緞、絹、紗、縐作為面料,并根據繡物的需要,制作程序、配色、用線各不相同,繡出的花紋線條流暢、色調柔和,不僅保留了筆墨的濕潤感,還具有光潔透明的質感。

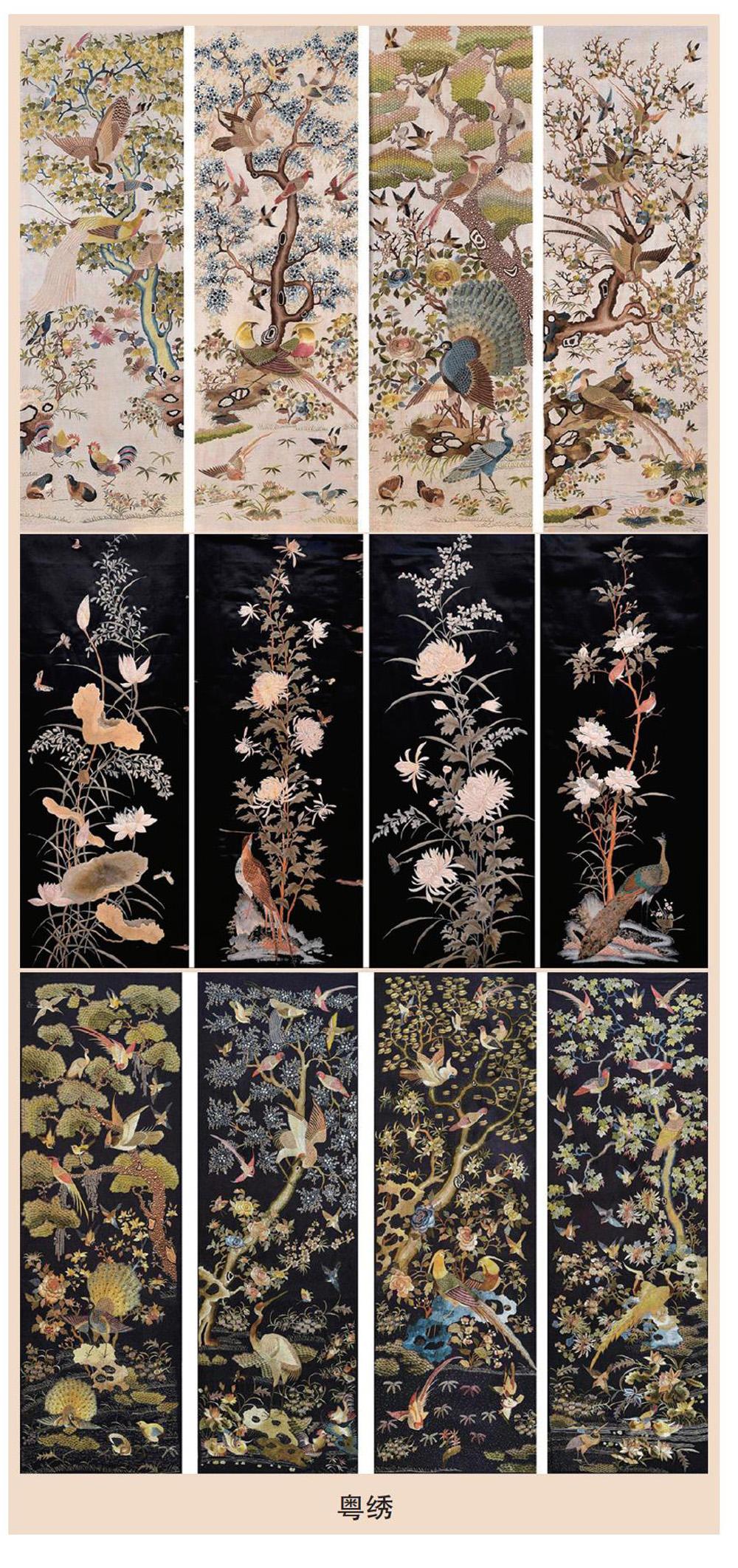

粵繡:精工細作透出嶺南風情

粵繡是廣州刺繡(廣繡)和潮州刺繡(潮繡)的總稱,至今已有一千多年的歷史。粵繡始于唐代,蘇顎的《杜陽雜編》中就有南海(今廣州)少女盧眉娘“工巧無比,能于尺絹繡《法華經》七卷”的記載。明代時,廣東海外貿易興盛,明正德九年(1514年),一位葡萄牙商人在廣州購得龍袍繡片回國,并將繡袍獻給國王得到重賞,粵繡從此揚名海外。

明萬歷二十八年(1600年),英女王伊麗莎白一世在英國創建了英國刺繡同業會,英王查理一世也倡導英倫三島傳播粵繡藝術,一時間粵繡被譽為“中國給西方的禮物”,英、法、德、美各國博物館均藏有粵繡。到了十八世紀,粵繡更是風靡英國皇室及上流社會。

清代光緒年間,廣東工藝局在廣州開辦繽華藝術學校,專設刺繡科,致力于提高刺繡技藝,培養人才,并聘請嶺南畫派始祖高劍父任校長。1915年,余德的繡品《孔雀牡丹會景》在美國舊金山舉辦的巴拿馬萬國博覽會上獲一等獎,1922年其作品《瑞獅》又在英國倫敦大橋開幕賽會上獲二等獎,被業內譽為“繡花王”。

有別于其他流派長于女紅,古時粵繡繡工大多為潮州、廣州兩地的男子。據《嶺南叢述》中記載:“清代粵繡工人多是廣州人和潮州人,特別是潮州繡工為上,皆男子為之,精于女工,為其他省市所罕見。”

粵繡技藝注重結合材料形質,有真絲絨繡、金銀線繡、線繡和珠繡四大類。真絲絨繡以蠶絲為繡材,表現力強,是歷史最為悠久、技藝傳承最為完整的粵繡品種;金銀線繡的針法獨具特色,有平繡、編繡、繞繡、凸繡、墊繡、貼花繡、織繡等七大類六十多種;珠繡屬于粵繡的新品種,最近幾十年才由粵繡藝人開發應用。

廣繡以構圖勻稱、色彩斑斕、極富裝飾性著稱,具有“遠看非常醒目,近看精細非常”的特點。清代中葉,許多外國商人慕廣繡之名前來大量訂購廣繡,有的商人還帶來外國國王肖像、耶穌像或一些圖畫照片進行來樣加工訂貨,產品行銷海外,在國際上享有較高的聲譽。在國內,不少廣繡佳作也被作為貢品獻給歷代皇帝,北京故宮博物院內就藏有不少廣繡的優秀作品。

潮繡有著強烈的地方色彩,構圖飽滿均衡,針法繁多,紋理清晰,色彩濃艷,尤以富有浮雕效果的墊高繡法獨異于其他繡法,另有長于金碧、粗獷、雄渾的墊凸浮雕效果的釘金繡也非常引人矚目,宜于廟堂會所裝飾和喜慶之用。潮繡的獨特之處在于墊高繡,即在繡地上鋪貼一些棉絮,多少按紋樣要求,然后繡上金絲絨線,使繡物有如浮雕,富于立體感,繡出的圖案栩栩如生,引人入勝。因樣式精致,潮繡在古時多為歷朝貢品,更在四大名繡中獨樹一幟。