《背土豆》課后有感

摘?要:一年級的孩子剛進入小學,一切都是陌生的,對任何事情的參與意識和熱情都很高,往往有一些出其不意的想法,遇到這種情況,老師不應把自己的意識強加于他們,而是應順勢引導,在教給他們知識的同時,更重要的是教給他們如何學習,如何思考,如何做人。此篇文章是因為學生對一個問題的不同解答,引發了我的思考而做。

關鍵詞:數學;課堂;教學;思維

《背土豆》這一課,是北師大版一年級數學上冊第三單元《加與減(一)》其中的一節內容。在學習這部分內容之前,設置了《生活中的數》(10以內數的讀寫)、《比較》(大小、高矮、多少、長短等),讓孩子們從幼兒園到小學有一個知識認知的過渡和心理上的適應過程。這部分內容出現在課本36頁、在學習完5和6的加減法之后。按照大綱的要求,通過本節知識的學習,使學生能進一步理解加減法的意義,探索并掌握有關7的加減法的計算方法,能應用所學知識,解決生活中簡單的實際問題。

課本開始以“老鼠背土豆”這一童話故事入手,借助前面學習的加減法的知識,我很順利的引導學生學習完了7的拆分,正確完成了關于7的分解的表格的填寫,學生也能順利地進行得數為7的加法運算和被減數為7的減法運算,接下來的事情就是完成課本練一練的相關練習了。沒想到,問題出現了:

練一練的第二題是:7根香蕉,分給2只猴子,可以怎么分?

本題的目的是結合猴子分香蕉的情景圖,借助學生手中的學具分一分,體會數的組成,進一步鞏固7的減法。

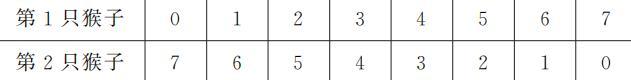

我把解決問題的主動權給了學生,讓他們說說自己的分法,多數孩子的分法如表格所示:

可是,另外幾個孩子的分法吸引了我,并引起了我的思考:

孩子甲說:我先給每只猴子分3根,剩下的一根我從中間分開,每只猴子再分半根香蕉。

孩子乙說:我把每根香蕉都切成兩半,每只猴子拿每根香蕉中的一半。

孩子丙說:我給每只猴子分3根香蕉,剩下的一根我自己吃了。

聽到這兒,班里的孩子們都笑了,我也微微地笑了,我接著問這幾個孩子:“你們為什么要這樣分?”

其中一個孩子說:“這樣分公平啊。”另外幾個孩子也嚷嚷:“就是啊,這樣公平啊”!我發出一個暫停的手勢,班里的孩子們馬上都安靜下來了,看老師怎么說。

我被孩子們這樣的想法震驚了。首先,在這幾個孩子的心中想到的是公平——每只猴子分到的東西一樣多,其次,孩子們知道為了達到公平,要把一根香蕉分成兩半,盡管他們沒有說出平均分(二年級認識除法一節內容中學習)的名稱,但在他們的心中已經想到了要平均分,想到了一半這個概念,說明孩子們的心中,已經有了超出課本內容的東西了。雖然他們的想法超出了大綱對一年級小學生的要求,但想法是正確的,不能為了一個標準答案而否決了孩子們的超前思維,也不能折殺了孩子們想象的翅膀。想到此處,我對幾個孩子提出了表揚,肯定了他們想法的正確性,也對他們能大膽說出自己的想法給予鼓勵,之后,我又告訴孩子們,兩只猴子分的香蕉可以不一樣多,就像我們人一樣,大猴子吃的多一些,可以多分,或者大猴子照顧小猴子,它自己可以少分一點,香蕉要一根一根的分,這樣吃不完比較好保管。到此,學生心目中達成共識,有了“正確答案”。

課后,我對課堂孩子們的表現大加贊賞,但同時也進行了深刻反思。為什么小學階段,在課堂舉手回答問題方面,低年級的孩子比高年級的孩子積極,大膽,只要老師稍加鼓勵,他們就能說出自己的想法,而高年級的孩子,上課舉手發言的明顯不如低年級的孩子那般踴躍,一方面,是孩子們想法多了,怕說錯了引起同學們笑話,另一方面,高年級的孩子思考問題較低年級的孩子更趨向于完善,追求答案的準確性,經過幾年的訓練,他們知道老師課堂上提出問題想要什么樣的答案,會按照老師預設的思路完成一節課的學習任務。長久這樣下去,孩子們學的知識越來越多,似乎解決問題的方法沒有增加多少,他們只會用新學的知識去解決問題,而忽略了過去的方法也不錯的,正所謂學習新知識,忘記舊知識。這應該不是我們的學校教育想要的結果,也不是老師們的初衷。我在思考:數學課究竟教給孩子們什么?應該達成什么目標?

1.

《小學數學新課程標準》明確指出:“數學教育既要是學生掌握現代生活所需要的數學知識和技能,更要發揮數學在培養人的思維能力和創新能力方面的不可替代的作用。”作為數學老師,在日常教學中,要教給孩子們什么,是解決問題的方法,還是單純的數的運算;是培養孩子們良好的數學素養,還是為了取得一個好成績而灌輸一些解題的固定思路,答案是不言而喻的。

2.

《小學數學新課程標準》還提出,實現:“人人學有價值的數學,人人都能獲得必要的數學,不同的人在數學上得到不同的發展。”目標明確了,我們沒有必要為了追求一種全班的及格率而去按照考試模式強化訓練,全班學生做一樣的卷子,一張卷子全體學生都挨個做完。與其這樣,我們不如把學生分類,對數學學習有困難的孩子,只讓他們做最基礎、最簡單的部分;學習能力強的孩子,讓他們完成一般綜合性強的問題;思維活躍的孩子,每天適當增加一兩個開放性問題,讓他們去思考,探究,這樣,困難學生不會感覺到有壓力,不會失去學習數學的信心,學有余力的學生也可以有施展他們才華的機會,提升學習數學的興趣,這樣就達到了“人人學有價值的數學,不同的人有不同的收獲”這一目標。

3.

課程標準還指出,課堂教學還應貫穿對學生進行品德教育。小小的一堂四十分鐘的數學課,一年級的孩子竟然能把公平兩字說出來,可見在孩子幼小的心中,也是渴望公平的,不論是家境好的還是一般的孩子,不論是聰明孩子還是智商平平的孩子,他們都希望得到老師的關愛,希望老師能平等的對待他們每一個人。數學課,我引領孩子們學知識,孩子們也在老師的鼓勵與引導下不斷地成長,這,就是一堂數學課所要達到的目標。

作者簡介:

夏桂萍,甘肅省酒泉市,甘肅省酒泉市北關小學。