蘇北琴書“篇子”的藝術特色

嚴永福 戈弋

蘇北琴書,原名“揚琴”或“洋琴”,民間慣稱“打蠻琴”。流傳于江蘇淮陰、徐州、連云港以及皖北、魯南等地區,清同治年間形成于蘇北宿遷、泗洪、睢寧一帶。據有關資料,“琴書最初流行于淮河中下游淮陰、蚌埠一帶,1889年山東諸城藝人朱西太到江蘇宿遷學藝,帶回了《洞賓戲牡丹》,發展了山東琴書……。”①明末清初,淮陰西部的宿遷、泗洪、睢寧一帶流行一些民間小曲,伴奏樂器是墜胡、木板,后配上揚琴,原為群眾自娛的文藝形式。到清同治年間,一些民間藝人以此“唱門子”來維持生活。在演唱中藝術逐漸完善,曲調有了發展,唱腔隨之衍變,也逐漸為群眾賞識。一些豪門大戶在喜慶、壽誕、時也常邀這些藝人為其助樂,部分藝人也從唱門子到街上逢集時設場演唱,“拿串子”收錢,群眾稱之為“唱揚琴的”,于是,這一曲種就誕生了。從琴書的形成歷史來看,宿遷應當是主要的發源地。②中華人名共和國成立后,毗鄰地區的琴書均以所處地區命名,徐州、宿遷、連云港一帶稱“蘇北琴書”,皖北一帶稱“安徽琴書”(或泗州琴書),魯南一帶稱“山東琴書”。1957年江蘇省首屆曲藝調演中,徐州地區又始名為“徐州琴書”。③本文以宿遷的非遺傳承人口述資料為依據,因此暫以“蘇北琴書”這個名字通稱這一曲種。

在蘇北琴書及大鼓等說唱藝術中,“篇子”是藝人們口中尤為重要的行話。什么是“篇子”?《宿遷市曲藝志》中的相關表述是:“群眾習慣把唱的韻文叫篇子,說白部分叫白口。”④在不少文章當中,多將“篇子”籠統地稱作“唱詞”。在與曲藝傳承人交談的過程中,筆者深切感受到,“篇子”在這門表演藝術中的重要地位,因此草撰此文對“篇子”的藝術特色略作梳理。

一、句尾歸韻

不論前述的“韻文”還是“唱詞”,其實都是曲藝演出中演員用于表述劇情的語言符號。言之為“唱詞”者,著力點在于演唱過程中的這一特定組織形式;言之為“韻文”者,認為只有用于演唱的押韻詞句才是篇子。然而在表演實踐當中,除演唱時的韻文(篇子)外,說白部分也并非全都是自由的“白口”,經常要以押韻的形式敘述劇情,這就屬于說白“篇子”。曲藝作為說唱藝術,說白與演唱相輔相成,相互轉換自如,說中有唱,唱中有說,本就很難割裂開來。兩者的共同點在于,不論演唱的“篇子”還是說白的“篇子”,都要句尾歸韻。

從演唱的角度看,根據漢字音節的韻母歸納為十三韻,稱為“十三韻轍”。十三韻轍就是把韻母按照韻腹相同或相似(如果有韻尾,則韻尾必須相同)的基本原則歸納出來的分類,目的是為了使演唱順口、易于記憶,富有音樂美。這十三大韻分別是:啪嚓韻、梭波韻、乜斜韻、一七韻、姑蘇韻、懷來韻、灰堆韻、遙條韻、由求韻、言前韻、人辰韻、 江陽韻,以及中東韻。蘇北曲藝傳承人劉漢飛先生的弟子葛秀彬說:“篇子的說唱一定要押韻,比如第一句‘姑娘出了黃秀英,后面的詞句就要以韻母[ing]的同音字結尾。再比如,要是前句說出來‘大姐本姓黃,后面就要以[ang]做韻。”十三韻就是十三個字,不論唱哪一個字,就要一氣到底,整個這一道篇子都要這個韻。例如劉漢飛所作《捕狼記》中的開場一段韻白“篇子”:

春風浩蕩凱歌揚, 宿遷大地披盛裝。

為實現強國富民中國夢, 宿遷人豪情萬丈斗志昂。

要維護社會安定好環境,為全區經濟建設來護航。

要保障人民利益不受侵犯,宿城區公安戰士鑄輝煌。

我在這萬花叢中挑一朵,唱一唱警察勇擒殺人狼。

這道唱詞中的“揚”“裝”“昂”“航”“煌”“狼”等字轍韻歸在江陽轍。

當然,篇子的押韻也不是所有藝人都能做得好。“押韻還得壓得正。”例如從前有個藝人是這樣唱的:

高山上三聲炮響鎮山崖,有一雙兒郎三更往下爬。

這個上句唱詞是“崖”字結尾,下半句應該歸入啪嚓韻,但是他一時找不到合適的字,只好用“爬”,聽書的一聽,“哎喲這還沒打仗就往下爬了(哄笑)?”另外比如還有的會這樣說:

三聲炮響鎮山谷,涌下來三千兒郎像小豬。

這句唱詞的后半句以“小豬”勉強歸韻,但是卻將“三千兒郎”比作小豬,所以就鬧了笑話。

二、即興創編與實口實詞

一般來講,曲藝作為表演藝術,與戲曲等其他傳統藝術一樣,都具有即興性特點。2018年4月14日,嚴永福和戈麗芳采訪牛崇祥,就像傳承人牛崇祥老師說的:“我們多數都是即興發揮,鼓一敲,詞兒就來了;是三字韻、五字韻,還是七字韻、十字韻。頭一句要是七個字,那這一道篇子下來,句句都是七個字。平常都是即興發揮。”特別是在長篇大書中,完整背誦是不現實的,遵循一定的規律即興發揮就成為這一類說唱的常態,這時候的“篇子”就體現出鮮明的即興性。

那么在琴書表演中,篇子是否都是即興創編的呢?筆者認為,前文所述的說白篇子,屬于廣義上的篇子,而在狹義上,篇子是指那些已經成型的、經過時間磨礪積淀下來的唱詞。牛老師對此的解釋是:“它是從前老藝人一句一句琢磨出來的,是一道一道定下來的。”“打個比方說,觀某個小姐長得如何漂亮,這里有很多東西(篇子)是由老藝人傳下來的,那是寫好的東西。觀公子,有老藝人傳下來的東西,觀黑袍將、花袍將、紅袍將、白袍將,這都有現成的東西。觀帥府大堂,觀山,觀水,這也有老藝人傳下來的現成東西,也有我們自己寫的東西。比如要唱樊梨花,就用《美人贊》,再比如穆桂英出來了,也是《美人贊》,有現成的東西要背出來。我們內行話把這個叫‘實口實詞,是需要死記硬背的東西,這些必須得背。火燒得如何厲害,這些都需要自己來死記硬背的,到演出的時候立馬就掏出來了,不需要現場發揮(即興創編)。現場發揮,你就把手、眼、身、法、步的表演發揮好就行了,其他的都是即興發揮。你想什么時候唱就什么時候唱。”

牛老師口中的“現成的東西”“實口實詞”,就是藝人們在長期的藝術實踐中經過不斷雕琢打磨而趨于穩定、自成一體的唱詞片段,它在形式上句尾押韻,在內容或功能上,能夠描述特定的故事場景或人物形象,這就是嚴格意義上的篇子。篇子是文學形式,類似于音樂唱腔中的曲牌,只要朝代背景不要張冠李戴,可以在不同劇目或故事書目中使用。因此,一定程度上具有 “程式化”的特點。

有時,為了烘托特定的故事場景,造詣較深(具有創作能力)的藝人會特意創作一些篇子,用作演出中待用的素材。例如,2019年5月18日,嚴永福和戈麗芳采訪牛崇祥,牛崇祥老師在談起自己創作時說道:“第二天要唱的內容,前一天晚上要寫好,內容是根據唐、宋、元、明、清時期的傳統書目。寫唱詞的時候,在必要的時候,在動感情的時候,要讓觀眾非哭不可的時候,就在這個地方加一道篇子……我每天晚飯之后出去走一圈,回來洗漱之后就開始寫明天要唱的書。哪個地方需要休息(停頓)一下,或者要是哪個地方需要動感情的時候,在這個地方還要專門動筆寫一道篇子。在必要的時候,需要催人淚下的時候,這一道篇子出去就要管用。有時候都能寫到雞叫,每一天都如此。”由此也可以看出,根據演出的不同需要,“篇子”創作的嚴格程度也是有所區別的。在篇幅長且非正式的演出場合——例如趕集或戶外公益演出中,“篇子”的即興性成分要多些,而在篇幅較短,特別是具有藝術比賽性質的短篇“段子”演出中,“篇子”往往采用“實口實詞”的形式。

三、敘事與抒情兼具

“篇子”在蘇北說唱藝術中具有舉足輕重的作用,它不僅能夠完成文學敘事的功能,當與演唱結合在一起時,能夠將情感的表達做到惟妙惟肖的境界。

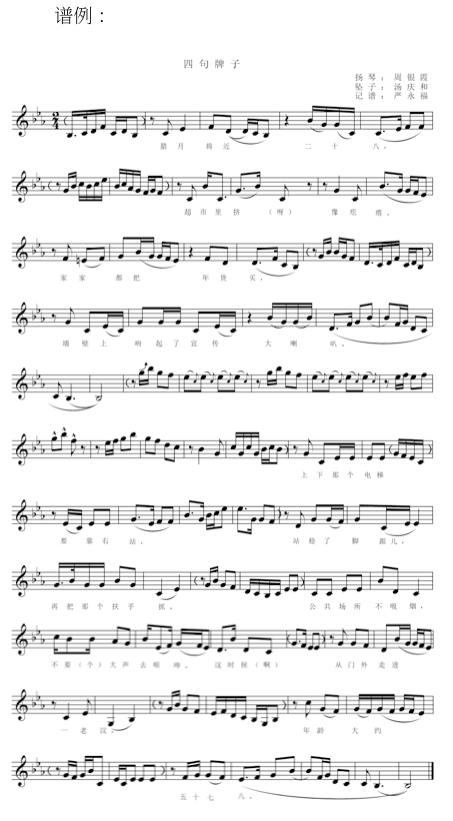

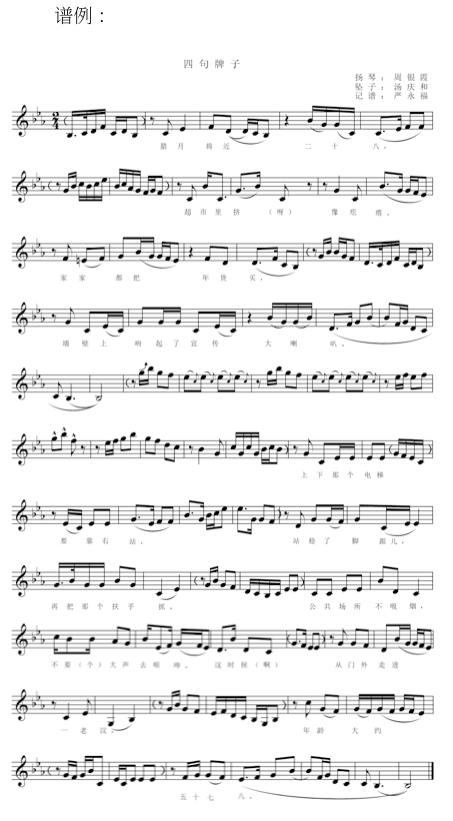

下例是2019年5月蘇北琴書傳承人湯慶和、周銀霞演唱的《四句牌子》,從前唱詞來看,這段說唱采用了“啪嚓韻”,前四句分別以八、瘩、買、叭作為尾字,屬于傳統藝術中常見的“起、承、轉、合”式結構。演唱中不僅能用簡潔幾句話交代劇情,由于使用了宿遷方言語調加上演員的面部表情變化,善于牢牢抓住了聽眾的心弦,以受眾所喜聞樂見的形式完成了其抒情與敘事的功能:

結語

蘇北琴書是當地民眾——特別在老年人群體中喜聞樂見的傳統藝術形式。在蘇北琴書及大鼓的說唱中,“篇子”作為重要的藝術形式,是藝人們在長期的藝術實踐中經過不斷雕琢打磨而趨于穩定且自成一體的唱詞片段。它在形式上句尾押韻,在內容或功能上,能夠描述特定的故事場景或人物形象,既有即興創編的,也有實口實詞的,在說唱表演中兼具敘事與抒情功能。多數情況下,藝人們都使用前人傳下來的書目,只有那些經過長期學習和豐富表演實踐的藝人才具有創作“篇子”的能力。本文在傳承人口述資料整理和現場觀察的基礎上,對“篇子”的藝術特色做了初步梳理,作為曲藝表演的重要藝術形式,其內涵還需今后進一步探究。

(本文為江蘇高校哲學社會科學研究基金項目《宿遷“蘇北琴書”傳承人口述史研究》,項目編號:2018SJA1593)

注釋:

①張斌:《呂劇音樂研究》,山東人民出版社,1953年,第19頁。

②參見于雅琳:《淮海地區“琴書”類曲種形成地初探》,齊魯藝苑,2013年第2期。

③參見宿遷市曲藝志編輯委員會:《宿遷市曲藝志》,1993年,未刊本,第19頁。

④參見宿遷市曲藝志編輯委員會:《宿遷市曲藝志》,1993年,未刊本,第27頁。

(作者:嚴永福,淮陰師范學院音樂學院副教授、藝術學博士;戈弋,宿遷市宿城區文化廣電和旅游局文化藝術科科長、文學學士、管理學碩士在讀 )