金復載與音樂戲劇的情緣

呂杰

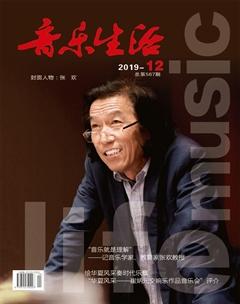

我與金復載老師相識是在2016年“國家藝術基金”音樂劇創作與評論人才培訓班。回憶起74歲的金老師,熱情認真地給培訓班學員上課的情景,不禁讓我對這位為中國電影音樂和音樂戲劇發展都做出重要貢獻的老人心生敬佩。

金復載是我國著名的作曲家,他的創作前30年主要集中在電影音樂領域。56歲到美國學習,百老匯成熟的音樂劇產業對他產生了很大的刺激,他由此決定開始嘗試音樂劇的創作,這成為他作曲生涯的重要轉折點,也使金老成為國內音樂劇創作的先行者。

金復載1942年出生在上海,13歲開始學習小提琴演奏,1957年考入上海音樂學院附中作曲理論專業,師從顧淡如、陸欽信老師。1961年被保送至上海音樂學院作曲系本科就讀,師從鄧爾敬、桑桐、陳銘志、陳鋼等名師。1967年,大學畢業的金復載,被分配至上海美術電影制片廠從事專業作曲,直到2002年退休。在上海美術電影制片廠的工作,對金復載來說是艱苦的考驗,也是難得的鍛煉機會。這對我們這些剛剛走出學校的大學生來說倒是一個特殊的鍛煉機會。老作曲家們都不能工作,廠里又急著出片子,也就只好用我們這些沒有什么經驗的年輕人了。金復載抓住這個寶貴的機會,克服沒有實踐的困難,經常看樂團排練,學習演奏法在實際演奏中的運用。思考怎樣用音樂語言為塑造人物形象服務。經過多年的潛心研究,金復載創造出了屬于他自己的動畫電影的音樂語言。《三個和尚》、《哪吒鬧海》、《雪孩子》,《舒克和貝塔》、《山水情》、《寶蓮燈》、《金猴降妖》等動畫片經典的音樂旋律深入人心、生動的動畫形象至今令人難忘。這些動畫片陪伴了一代又一代人的成長,都是童年美好的回憶。如今,我的兒子已經7歲了,仍然對這些“老掉牙”的作品樂不思蜀,嘴里還經常哼唱著《三個和尚》的旋律,陶醉其中。我想這就是經典的傳承力量。金復載真是名副其實的孩子們最喜歡的作曲家之一。

動畫片音樂創作為金復載打開了長達30年之久的電影音樂創作之路。與眾多知名導演合作,準確的把握音樂創作與電影的關系,用音樂語言準確的刻畫人物形象,金老在電影音樂創作之路上不斷探索。由他創作的《清涼寺的鐘聲》、《風雨故園》兩部影片獲得第12屆(1992年)中國電影金雞獎最佳音樂獎、《紅河谷》獲第17屆(1997年)中國電影金雞獎最佳音樂獎。正是這些電影音樂創作的經歷,為金復載積累了豐富的經驗,能準確的把握劇本形象、用生動的音樂語言將其刻畫出來,是他30年電影音樂創作中練就的真功夫。同樣在電視居0音樂的創作中也能把握這些原則。《濟公》的主題歌把這個主人公的形象刻畫的準確而有特點,所以有廣泛的傳播力。

1992年,金復載有機會到美國學習,到百老匯看到了現場版的音樂劇《貓》。在采訪中,金老回憶起當時看《貓》這部劇的情景,他說:“我確實被音樂劇這種活潑、新鮮的戲劇結構吸引了,這跟我們以前通過電視看音樂劇感覺完全不同了。”從此,金復載有了做音樂劇的想法。從創作到教學都傾注了金老后半輩子的心血,他成為中國音樂劇領域的第一批拓荒者。

金老創作的第一部音樂劇是《日出》。據金老回憶,在這部作品的創作過程中,他扮演起了制片人的角色,找來了美影廠同事董為杰與他一起作曲,請上海電影局原局長吳貽弓擔任編劇,由老搭檔著名電影音樂指揮王永吉任指揮。將《日出》這部曹禺的名作用音樂劇這種體裁創作出來,對于萌芽階段的中國音樂劇而言是整個行業的探索。為保證劇本符合音樂劇結構的要求,金老與吳貽弓二人反復推敲,確定戲劇結構,而后由吳貽弓完成劇本創作。音樂劇《日出》歷時四年完成創作,2002年正式登上舞臺。四年磨一劍,將中國文學作品用音樂劇這種西方現代的音樂體裁演繹出來。金老說:“我們可以參考的資料不多。當時音樂劇基本沒有樂譜,而且圖像也很少”。現在問及金老對這部作品的評價,金老謙虛的說:“基礎不錯,幾個唱段還可以,被收入到上海音樂學院的教材中,中國音樂學院也有老師在排演。”

《日出》的創作保持了音樂劇的體裁原生性特點,音樂語言生動活潑:不多的舞蹈段落和戲劇表演卻有聲有色,生動地表現出了中國20世紀上半葉激化的社會矛盾。作品中合唱與獨唱段緊密呼應,戲劇結構緊湊,人物性格對比鮮明。主要人物陳白露、方達生、王福升、小東西,都有符合他們人物性格和所處戲劇情境的獨唱段落,如:陳白露表現風月場中的《我多么喜歡我自己》;表現最后絕望的《明天太陽依然升起》;方達生表現不滿陳白露墮落生活的《帶她回家》;表現看到陳白露死亡后的悲痛心情的《為什么破滅的總是美麗?》。

《日出》的音樂突出戲劇性,作曲家采用了電影音樂中場景描繪的創作方法,無論是唱段間的音樂銜接,還是樂隊伴奏的寫作,都帶有鮮明的戲劇特點,音樂與戲劇融為整體,這確實讓我聯想威爾第的歌劇,音樂與戲劇水乳交融。《日出》緊湊的戲劇結構讓觀眾沉浸在戲劇情節的起伏跌宕中。全劇用鮮明的調性音樂作為統一風格,拉近觀眾的距離。作曲家在《日出》的創作中,發揮其在電影音樂創作中積累的優勢,用描繪性的手法塑造音樂場景、人物,具有很強的可聽性;劇中鮮明的音樂語言又很容易讓觀眾體味到人物的深層情感。

《日出》這部以中國傳統文學作品為題材的音樂劇,從創作完成至今仍不斷上演,成為了音樂劇教學、演出中的重要保留作品。

2002年9月,上海音樂學院成立音樂戲劇系,金復載擔任系主任。上音成為國內繼北京舞蹈學院、中央戲劇學院后第三個成立音樂劇系的專業院校。此時的音樂劇在上海、在中國的發展方興未艾。既要培養人才,又要培育市場,難度可想而知。談到那幾年的工作,金老笑著說:“我可是累得很呦。”金老不僅擔任了大量的教學、創作工作,還肩負起了制作人的重任。那時,要為在校大學生排演的音樂劇找投資,可不是件容易的事。“2006年1月14、15日在上海藝海劇院演出百老匯經典音樂劇——《旋轉木馬》,此為該劇在亞洲的首演。金復載教授擔任制作人,聘請美國音樂劇專家對臺詞、表演、舞蹈、音樂進行全程指導。”金老一直在努力推動中國音樂劇朝產業化方向發展。從人才培養到作品創作、到作品投資、再到作品上演,這些關鍵環節金老都親歷親為。為了解決投資難的問題,金老在2010年退休后,與上海文廣集團合作,成立了公私合營性質的“高瞻音樂劇團”。“組織劇團是為了給畢業生找出路,留住專業人才,跟有關單位合作,沒有盈利,所以劇團搞了四五年就不成了。現在是單純的創作,不做劇團了。因為有很多劇團,不需要我了。”話語中難掩金老為了音樂劇的發展不為名利、心系學生的真情,這真是半生牽手半生緣啊。

如何使音樂劇這種外未音樂體裁講好中國的故事、表達中國的情感、傳遞中國的文化,一直是國內的音樂劇從業者探求的重要問題,金老也不例外。繼《日出》之后,2010年,金老根據上世紀30年代的電影《馬路天使》寫了同名音樂劇。2011年為紀念辛亥革命100周年,創作了第四部音樂劇《鮮花與烈火》,該劇講述了蔡鍔與小鳳仙的故事。在此之前,又實驗性的創作了一部一個角色的音樂劇《最后的瞬間》,這是根據同名話劇改編的。2014年,應南京鳳凰出版集團委約,金老創作了第五部音樂劇《錦繡過云樓》,作品講述了蘇州著名藏書樓“過云樓”在抗戰時期如何保護文化遺產的可歌可泣的故事。第六部音樂劇《上海方舟》金老仍選擇了與上海歷史有關的題材。作品講述了二戰時期猶太人在上海的故事,這是一個非常有特色的歷史題材。6年前,金老就有了創作這個題材的想法,直到2015年抓住了紀念反法西斯勝利70周年的契機。此劇的音樂會版于2015年11月演出。

2016年,金老創作了《紅樓夢》為題材的“音越劇”。這部作品是用音樂會版的方式呈現。作品簡化了劇情,演員們圍繞一個民樂隊在臺上表演。作品加強了音樂成分。分別于2016年、2018年在上海和香港演出。

2017年,金老受第十八屆中國上海國際藝術節委約,應張軍劇團邀請創作了當代昆曲《我,哈姆雷特》。這是為了紀念莎士比亞和湯顯祖逝世400周年創作的。此劇被金老稱為“實驗性昆曲”。所謂“實驗”筆者認為主要體現在兩個方面——表演形式上的創新與兩種戲劇種類的融合。劇中設置了4個角色——掘墓人(丑)、亡靈(凈)、奧菲利亞(旦)、哈姆雷特(生),但只由1個演員飾演,由被稱為“昆曲王子”的張軍擔任主演。劇中用中國戲曲中的角色塑造西方經典戲劇中的人物,也許是考慮到角色辨識度的原因,在以昆劇曲牌為主的演唱的形式中也夾入了英語獨白。聆聽整部作品,東方古老的昆曲曲牌與融入了英國及北歐音樂風格的現代音樂交相輝映,四百年前的東方與西方不曾相識的文明,跨越了時空的長河在這里相匯了。這部作品打破了東西方文化的界限、打破了音樂體裁的界限,用多元化的表現手法為表達戲劇思想服務。所以經常出國演出受到國內外觀眾的喜愛。

現在國內的音樂劇是熱門,很多人力、物力、財力都投入進來,但怎樣創作出中國觀眾喜愛的音樂劇還有很長的路要走。針對現在的一些音樂劇作品存在概念不清、體裁邊界模糊等問題,金老特意談了他對音樂劇的理解。金老稱有些作品為“雜拌兒”,“中國許多的音樂劇,開場是音樂劇,中間跟音樂劇沒關系了,整個結構、定位是混亂的。定位很重要,是音樂劇的定位還是戲曲、歌劇的定位,傾向哪一方面肯定沒問題,但不能東一榔頭、西一棒子,如果這樣肯定是雜拌兒。”金老用“樂制”的概念來講如何給音樂體裁定位。他認為“樂制”就是每種音樂體裁產生時間和空間,要將音樂體裁放到時間、空間的坐標中定位。歌劇產生發展在西歐,后來發展至全世界;戲曲主要產生在中國;音樂劇主要產生在英美,傳到世界其它地方,等等。每種音樂體裁都有其文化原生性特點。不管怎樣發展、借鑒都應該遵循音樂體裁的原生性特點,金老很形象的將其比喻為“屁股決定論”。“定位問題要搞清楚,首先要明確屁股坐在哪?如果屁股坐在戲曲上,戲曲的一套基本東西是要堅持的,而后再借鑒音樂劇等手法、概念;如果屁股坐在音樂劇上,將民歌、戲曲等手段用到音樂劇中,這樣可以叫音樂劇。”“音越劇”《紅樓夢》、“實驗性昆曲”《我,哈姆雷特》就是金老的屁股先坐在了戲曲的板凳上,再談與其他文化融合的結果。

從《三個和尚》、《紅河谷》到《日出》到《鮮花烈火》,以及《馬路天使》、《最后的瞬間》等作品,筆者感慨金老的音樂非常好聽。這與一些作曲家過于追求個人內心世界的表達,觀眾不知所云的現象形成了鮮明對比。金老說:“我不否認有些作曲家創作時完全是靠個人感情,這也是很好的并且是必要的,但和我的思路有點不一樣。我創作中一定要有對象,這個對象是一個特定的角色。”筆者:“這跟您做電影音樂多很有關系吧。”金老:“這就是實踐與真知的關系”,此時金老開心地笑了……。

今年他創作了一部以創世神話為題材的歌劇《天地神農》,這是上海歌劇院邀請他和編劇游暐之、導演陳蔚合作的一部大戲。首演后反響熱烈。

77歲的金復載,仍然活躍在音樂戲劇的創作、教學領域,連作品彩排他都親自去指導,這十足的勁頭都源于金老對音樂戲劇的熱愛,對中國音樂戲劇發展的責任。