社交媒體使用對廣告態度影響的倒U形模式研究*

■ 宣長春 林升棟

準確而有效的效果評估對于社交廣告的經營和管理意義重大,但是關于社交廣告效果的評估,國內外尚沒有一個公認的、能夠被大家廣泛接受的測量模型。對社交廣告態度的研究主要還是沿襲傳統廣告態度分析思路,著重考察用戶的人口統計學特征以及心理變量的影響。①隨著人們對社交媒體依賴程度的不斷加深,其信息環境、思維方式、交往方式和生活方式都在潛移默化中被改變和重塑。②社交媒體使用時間直接關乎我們的生活質量、③心理狀態④和工作學業⑤,是廣告效果和影響的肇始性因素,理應被社交廣告態度研究所關照。本研究通過對全國性問卷調查所獲得的4172份樣本進行分析,試圖厘清社交媒體使用對用戶社交廣告態度的影響,并具體分析不同階段的作用機制,進而引導社交媒體廣告良性發展,提高用戶的廣告體驗。

一、文獻回顧與研究假設

(一)社交媒體使用和社交廣告態度

早期對社交廣告的研究相對粗糙,結論往往是簡單而又片面地認為用戶對社交媒體廣告的態度是正面亦或負面。如有研究采用薩特曼隱喻誘導技術(ZMET)對大學生進行訪談,結果表明人們并不討厭社交媒體廣告。⑥這種研究往往基于“刺激-反應”的效果范式,將“態度”簡單地看作一個靜態的結果變量,忽略了態度的復雜性與變化性。

隨著研究的推進,學者開始注意到這個問題并提出各種可能會影響態度變化的因素。這些影響因素大體可以歸為兩類:一類是用戶自身的因素,另一類是社交媒體平臺以及社交廣告內容因素。從用戶自身層面來看,現有研究除了探討各種人口統計變量(如性別、年齡等)對廣告態度的影響之外,還重點關注用戶個體的性格、心理等因素。例如,有研究討論了用戶的分享意愿對社交媒體廣告態度的影響,偏愛分享廣告信息的行為有助于人們加強溝通和聯系,讓分享者從中獲得滿足感,進而提供對廣告的態度。⑦從社交媒體平臺及社交廣告層面來看,社交廣告本身的屬性無疑是影響用戶最為重要的因素,廣告的知識性、娛樂性、互動性和侵入性等因素更是被廣泛研究和論證。

目前在社交廣告態度研究中,鮮有研究關照媒介使用行為本身對廣告態度的可能影響。媒介依賴理論認為,社交媒體對用戶的影響來源于用戶依賴其實現他們的日常目標,如社交需求的滿足和社會關系的維系等。⑧不同用戶通過社交媒體滿足不同的社交需求,形成不同程度的媒體使用和媒介依賴,進而對用戶的認知、情感、行為等方方面面產生影響。如李彪等人發現,社交媒體使用時間越長,人們的拖延行為就越嚴重。⑨而社交媒體使用程度的差異可能同樣會影響用戶對社交廣告的態度。如,有研究在解釋用戶逃離社交媒體時說,隨著用戶在社交媒體上逗留的時間越來越長,他們接觸到的廣告就越來越多,當他們對廣告的負面情緒積累到一定程度,他們甚至會選擇退出社交網絡以擺脫廣告的侵擾。⑩由此可見,廣告態度是在情境中不斷變化的,是用戶在社交媒體使用過程中積累形成的。

Taylor等人開發了一種社交廣告態度模型,辯證地分析了促進和阻礙廣告態度的兩類影響因素。其中,一類是正向指標,如信息性(informative)和娛樂性(entertainment)等;另一類是負向指標,如侵入性(invasiveness)和隱私擔憂(privacy concerns)等。由此可見,用戶對社交媒體廣告的態度不是簡單的正面或負面,其中夾雜著各種因素的影響,最終態度的形成是促進和阻礙兩類因素相互博弈的結果。由此,我們不妨進一步推測,當用戶在適度使用社交媒體時,對廣告的態度可能偏向正面,這是因為從使用與滿足理論出發,信息性和娛樂性等需求的滿足讓用戶感知到廣告的益處,因而隨著使用時間的增多,態度越來越積極;而當使用時間過度時,對廣告的態度可能偏向負面,這是因為從廣告回避的心理出發,大量廣告信息侵入生活,用戶愈發感覺到自己的正常生活受到影響,隨之而來的還有隱私泄露的擔憂,因此隨著使用時間的繼續增多,態度越來越消極。

綜上,本研究提出如下研究假設:

H1:在社交媒體使用時間適度的情況下,隨著使用時間的增加,用戶對社交廣告的態度越來越正面。

H2:在社交媒體使用時間過度的情況下,隨著使用時間的增加,用戶對社交廣告的態度越來越負面。

(二)態度上升機制:信息性和娛樂性需求的滿足

Papacharissi & Rubin認為人們使用社交媒體有5大動因:(1)人際交流;(2)信息獲取;(3)生活便利;(4)消磨時間;(5)娛樂。這種需求和期望在人們接觸廣告的過程中同樣存在。Gao & Koufaris發現,感知信息和感知娛樂是驅動用戶日常接觸廣告的基本需求和動機,也是決定廣告態度的兩個關鍵性因素。

廣告傳播產品或服務的各種信息,為用戶提供認知和了解的途徑,廣告所提供的產品或服務信息是影響用戶對其態度的重要因素。在信息化的社會條件下,社交廣告更應把握好“信息性”,讓用戶能夠在紛繁復雜的信息洪流中關注到廣告,最終形成態度。

廣告除了具有信息傳播推銷產品所產生的經濟意義之外,還具有作為文化符號的觀念推廣所產生的社會意義。馬克思鮮明地指出,廣告應該是一種精神交往,廣告傳播常常“妙趣橫生”。廣告的這種娛樂性,一方面,根源于用戶對娛樂的心理需求,人人都有享樂主義(hedonistic)的傾向,尤其是在這個體驗經濟時代,“娛樂”已經成為了當代消費者廣泛存在的文化價值;另一方面,也是因為廣告市場競爭異常激烈,用戶在信息需求得到充分滿足的情況下,更喜歡充滿趣味的廣告。因此,社交廣告更應發揮其情境傳播的優勢,將娛樂性融入到用戶的主觀體驗之中,激發用戶對社交媒體廣告的正面態度。

綜上,本研究提出如下研究假設:

H3:在社交媒體使用時間適度的情況下,廣告信息性越強,用戶對其態度越正面。

H4:在社交媒體使用時間適度的情況下,廣告娛樂性越強,用戶對其態度越正面。

(三)態度下降機制:侵入性和隱私擔憂的顧慮

社交媒體和社會生活的頻繁互動、融合已然改變了人們生活的基本向度,沉浸于社交媒體的我們被海量的廣告信息所淹沒,并受它巧妙的操縱和控制,深受其害的用戶自然會對社交媒體廣告持有負面的態度。

此外,社交媒體具有公開性和透明性,容易造成用戶的隱私擔憂。研究表明,用戶對社交媒體廣告的接受程度與其對隱私的敏感程度有關,對隱私遭泄露和利用的擔憂是使用戶對社交媒體廣告做出負面評價的原因。尤其是過量的精準廣告投送無疑是在反復提醒用戶,他們的各種信息已經被完全掌握。用戶在被“精準操控”時,不但失去了主動權,而且個人信息被利用和共享。

綜上,本研究提出如下研究假設:

H5:在社交媒體使用時間過度的情況下,廣告侵入性越強,用戶對其態度越負面。

H6:在社交媒體使用時間過度的情況下,用戶隱私擔憂越強,對廣告的態度越負面。

二、研究方法

(一)樣本選擇和數據來源

為了在全國范圍內調查社交媒體用戶,本研究委托國內一家綜合調查公司——問卷星(Sojump)進行了大規模調查,并按照每個樣本10元的標準購買數據。問卷星的數據庫擁有260多萬互聯網用戶,能較好地滿足本次全國性調查的需要。本次調查使用非概率抽樣中的配額抽樣(Quota Sampling)方式,依次對省份、性別和年齡等三個人口統計學因素進行配額抽樣。首先,樣本完整覆蓋了全國32個省市自治區,但考慮到中國社交媒體行為的地域差異,北京、上海、廣州、深圳四個一線城市社交媒體用戶比例較高,因此,我們在北京、上海和廣東三地分配了10%左右的樣本量,而其他省份均分配了2.5%左右的樣本量;其次,男女各分配50%的樣本量;最后,考慮到社交媒體用戶主要集中在18-40歲,在結合中國互聯網絡中心2016年發布的中國網民年齡結構的基礎上,我們為這一年齡層的社交媒體用戶分配了70%的樣本量,其余各年齡層共分配30%的樣本量。

問卷星根據我方確定的抽樣框,即各層(類)單位的樣本數量,于2016年9月進行數據收集。本次調查設置了一個過濾問題用于排除非社交媒體用戶,即用戶熟悉或至少使用了一個社交媒體。接著,針對符合本次調查目的的用戶展開問卷調查。考慮到問卷星中網絡填答問卷可能存在一些不認真的樣本,我們加入了測謊題用以檢驗認真程度,即“‘中國的首都是哪里’,下面選項中哪個詞出現在前面這個句子中?”,凡是未選擇“中國”這一選項的皆視為無效樣本。

本次調查共收到5837份問卷,其中,有效問卷為4172份,問卷有效率為71.5%。從樣本的年齡分布來看,15-17歲占3.6%,18-22歲占22%,23-29歲占19.1%,30-40歲占28.8%,41-50歲占13.1%,51-60歲占2.8%,60歲以上占0.6%;從性別來看,被訪者中男性和女性樣本各占50%;從被訪者教育程度來看,初中及以下占3.9%,高中占11.9%,本科占74.7%,碩士研究生及以上占9.5%;從樣本的區域分布情況來看,除了北上廣三個經濟發達地區,我們有意增加了一些樣本量,其他省份的樣本量占比均在2.5%左右。

(二)變量測量

1.社交媒體使用

受訪者在這個部分需回答一道關于每周社交媒體使用時間的題目。本研究參考了中國互聯網絡信息中心發布的《第38次中國互聯網絡發展狀況統計報告》,其中關于中國網民人均每周上網時長從2012年6月-2016年6月的統計數據表明,中國網民人均每周上網時間基本穩定在24小時左右。據此我們確定了“0-6小時(不包括6小時)”“6-12小時(不包括12小時)”“12-18小時(不包括18小時)”“18-24小時(不包括24小時)”“24-30小時(不包括30小時)”“30小時及以上”這六個選項。

2.信息性

受訪者需回答3道五點式李克特量表題,具體條目包括:(1)社交媒體廣告是產品或服務信息的一個重要來源;(2)社交媒體廣告是產品或服務信息的一個方便來源;(3)社交媒體廣告幫助我緊跟時代。這3道題的信度系數為0.81。

3.娛樂性

受訪者需回答4道五點式李克特量表題,具體條目包括:(1)社交媒體廣告觀看或閱讀起來很有趣;(2)社交媒體廣告很巧妙,而且充滿娛樂性;(3)社交媒體不僅是為了銷售,它們也給我帶來娛樂;(4)社交媒體廣告常常很好玩。這4道題的信度系數為0.90。

4.侵入性

受訪者需回答4道五點式李克特量表題,具體條目包括:(1)我發現社交媒體廣告分散我的注意力;(2)我發現社交媒體廣告闖入我的生活;(3)我發現社交媒體令人不快;(4)我發現社交媒體廣告妨礙我的生活。這4道題的信度系數為0.87。

5.隱私擔憂

受訪者需回答3道五點式李克特量表題,具體條目包括:(1)我覺得向社交網絡站點提供敏感信息是不安全的;(2)我覺得社交網絡站點不會為我的個人信息保密;(3)我覺得在社交網絡頁面上發布個人信息是不安全的。這3道題的信度系數為0.85。

6.社交媒體廣告態度

受訪者需回答3道五點式李克特量表題,具體條目包括:(1)總體來說,我覺得社交媒體廣告是好的;(2)總體來說,我喜歡社交媒體廣告;(3)我認為社交媒體廣告是必不可少的。這3道題的信度系數為0.88。

其中,信息性和娛樂性是預測正向態度的指標,侵入性和隱私擔憂是預測負向態度的指標。這4個變量的測量均參考的是Taylor等人的量表,英文量表的使用均經過來回翻譯(Back and Forth Translation),以確保表意無偏差。

三、研究結果

(一)社交媒體使用時間對社交廣告態度的影響

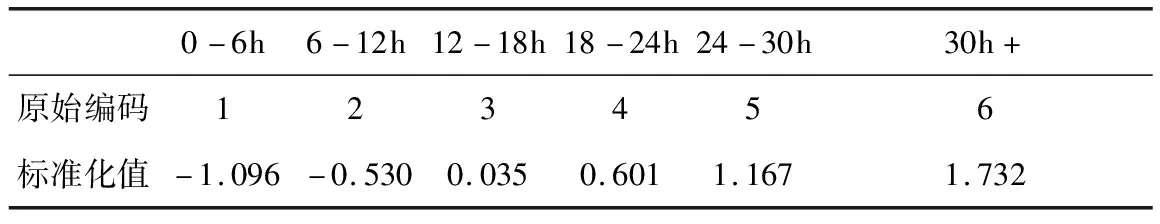

本研究主要使用多元回歸進行檢驗。在進行回歸分析之前,為了降低多重共線性的影響,本研究對社交媒體使用時間進行了標準化處理(見表1)。

表1 標準化社交媒體使用時間取值及其對應關系

接著,使用多元回歸進行檢驗,兩個回歸模型代表的意涵分別為:

模型1:考察社交媒體使用時間和人口統計學變量對廣告態度的影響;

模型2:用以比較在控制了人口統計學變量之后,究竟是線性關系還是二次曲線關系對社交媒體使用時間影響廣告態度的解釋力更強:

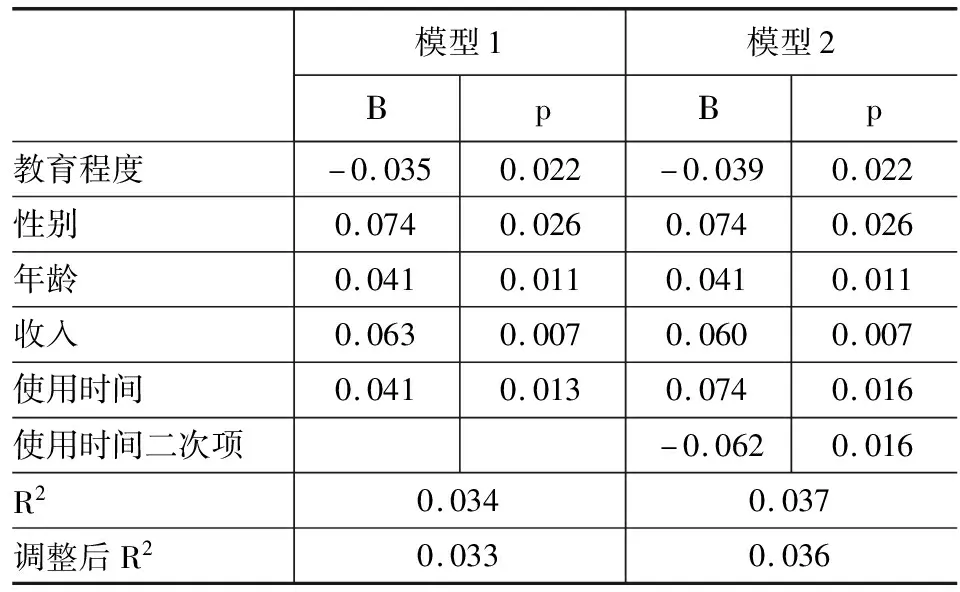

表2 使用時間對廣告態度的影響

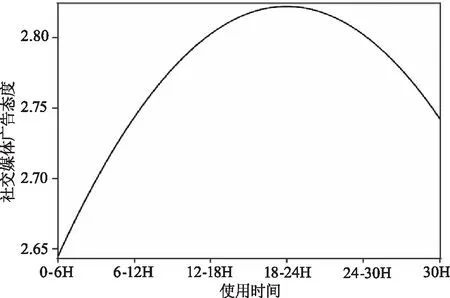

對比模型1和2可見,社交媒體使用時間的二次項比社交媒體使用時間對廣告態度的解釋力更強。由此,我們基于模型2的相關數據建構以標準化后的社交媒體使用時間及其二次項為自變量,以廣告態度為因變量的曲線模型(見圖1)。從二次項的系數可知,社交媒體使用時間和廣告態度之間的關系是一個開口向下的倒“U”型曲線(β=-0.062,p=0.016),隨著社交媒體使用時間的增加,對廣告態度存在著先逐漸上升而后又逐漸下降的影響,而“拐點”則是出現在x=0.597的位置(即原始編碼3和4之間),其中,x為標準化后的社交媒體使用時間。以上部分完整地回答了H1和H2。

圖1 倒“U”型曲線模型

上述分析顯示,社交媒體使用時間在0-18小時的范圍內,隨著使用時間的增加,用戶對社交廣告的態度是越來越正面,這可能是因為社交廣告滿足了用戶對信息性和娛樂性的基本需求,因此態度趨于積極正面;而超過18小時之后,隨著使用時間的繼續增加,用戶對社交廣告的態度則變得越來越負面,這可能是因為在使用時間過長之后,用戶接觸了大量社交廣告,愈發覺得自己的正常生活受到了侵擾,而且基于大數據精準投送的廣告讓用戶感到自己的隱私在不斷被泄漏,因此對社交媒體廣告的態度趨于消極負面。接下來,我們將進一步檢驗和分析不同階段的作用機制,以期完整解釋用戶不同態度的具體成因。

(二)廣告態度上升階段:信息性和娛樂性的中介作用

在這部分,我們將對社交廣告態度的上升階段進行分析,即分析社交媒體使用時間在0-18小時區間的樣本數據。分析重點是檢驗社交媒體使用時間通過信息性和娛樂性這兩個中介路徑影響廣告態度的具體作用機制。中介作用的檢驗參照了Preacher,Rucker & Hayes建議的Bootstrap中介檢驗方法,使用PROCESS插件進行數據處理,將自變量(使用時間)、中介變量(信息行、娛樂性)和因變量(社交媒體廣告態度)依次選入相應的選項框后,勾選模型4,樣本量設定為5000,置信區間選95%,Bootstrap的取樣方法選擇偏差校正的非參數百分位法。

研究結果表明,就信息性而言,用戶對信息性的需求中介了社交媒體使用時間對廣告態度的影響,中介效應的大小為0.018,區間為[0.011,0.026],區間范圍不包含0,所以中介效應顯著,即社交媒體使用時間越長,用戶的信息性需求越能得到滿足,進而對廣告的態度越積極。就娛樂性而言,用戶對娛樂性的需求中介了社交媒體使用時間對廣告態度的影響,中介效應的大小為0.051,區間為[0.029,0.071],區間范圍不包含0,所以中介效應顯著,即社交媒體使用時間越長,用戶的娛樂性需求越能得到滿足,進而對廣告的態度越積極。綜上,當社交媒體使用時間保持在一個較為合理的范圍時,用戶觀看或閱讀社交媒體廣告,其信息性和娛樂性的需求都得到了很好的滿足,因而對社交媒體廣告的態度也越來越正面。以上部分完整的回答了H3和H4。

(三)廣告態度下降階段:侵入性和隱私關注的中介作用

在這部分,我們將對社交廣告態度的下降階段進行分析,即分析社交媒體使用時間超過18小時的樣本數據。分析重點是檢驗社交媒體使用時間通過侵入性和隱私擔憂這兩個中介路徑影響廣告態度的具體作用機制。依然運用Bootstrap中介檢驗方法,使用PROCESS插件進行數據處理,將自變量(使用時間)、中介變量(侵入性、隱私擔憂)和因變量(社交媒體廣告態度)依次選入相應的選項框后,勾選模型4,樣本量設定為5000,置信區間選95%,Bootstrap的取樣方法選擇偏差校正的非參數百分位法。

研究結果表明,就侵入性而言,用戶對信息性的需求中介了社交媒體使用時間對廣告態度的影響,中介效應的大小為-0.015,區間為[-0.029,-0.004],區間范圍不包含0,所以中介效應顯著,即社交媒體使用時間越長,用戶越覺得社交廣告侵入了正常生活,進而對廣告的態度越消極。就隱私擔憂而言,用戶的隱私擔憂中介了社交媒體使用時間對廣告態度的影響,中介效應的大小為-0.048,區間為[-0.075,-0.021],區間范圍不包含0,所以中介效應顯著,即社交媒體使用時間越長,用戶越擔心自己的隱私被泄露,因而對社交廣告的態度越消極。綜上,當社交媒體使用時間超出了合理的范圍時,用戶就會愈發感受到社交廣告對自己生活的侵入以及擔憂自己的隱私被泄露,進而對社交廣告的態度就越來越負面。以上部分完整地回答了H5和H6。

四、結論與討論

本研究探討了社交媒體使用對社交廣告態度的影響,結果發現,兩者之間并非簡單的線性關系,而是存在著一種倒“U”型曲線模型。具體來說,在第一個階段,即適度使用階段,隨著社交媒體使用時間的增加,用戶對社交媒體廣告的態度越來越積極正面;到了第二個階段,即過度使用階段,隨著社交媒體使用時間的繼續增加,用戶對社交媒體廣告的態度越來越消極負面。在此基礎上,本研究進一步驗證了:在適度使用階段,用戶是通過信息性和娛樂性需求獲得滿足,進而對社交媒體廣告的態度越來越正面;在過度使用階段,用戶愈發感受到廣告的侵入性和對隱私的擔憂不斷增長,進而對社交媒體廣告的態度越來越負面。

這一倒“U”型社交廣告態度模型的提出,生動展現了Zygmunt Bauman在《液態之愛:人際紐帶的脆弱》中所說的“渴望與人相系,卻更恐懼被就此綁架”。我們每個人都渴望通過廣告獲得信息和娛樂,但更恐懼廣告對我們生活的入侵和隱私的暴露。此外,本研究的發現還提示我們:在考察社交媒體廣告態度時,我們不僅應該將其看作一個結果變量,更應視其為不斷累積的變化過程,在此過程中,態度的形成受到各種因素的影響和制約。而態度先升后降的變化過程更是折射出廣告在促進社會經濟發展、滿足人們信息娛樂需求的同時,也容易演化成為一種異己的力量,當廣告過度占據人們的時間,甚至“竊取”用戶個人信息的時候,它就會成為霍布斯眼中的“利維坦”怪獸。

本文的理論和現實意義主要體現在以下四個方面。

第一,本研究提出了一個嶄新的社交媒體廣告態度模型——倒“U”型曲線。該理論模型在一定程度上彌補了國內在該領域的研究不足,尤其是有關社交媒體使用對社交媒體廣告態度影響的大型問卷調查在國內尚屬首次。通過大型實證研究,我們就社交媒體使用和廣告態度之間的關系提供了一個全新的、更具整合力的解釋,兩個不同態度階段的提出有利于該領域不同理論之間的整合和研究的進一步深化。除此之外,本研究還進一步驗證了兩個階段的不同作用機制,這一系列中介機制的引入進一步增強了理論模型的解釋力和科學性,同時也為社交廣告態度的后續研究奠定了堅實基礎。

第二,本研究為社交媒體中的廣告態度研究拓寬了邊界。“使用時間”是社交媒體使用行為中非常基礎且重要的變量。在社交媒體的相關研究中,使用時間是一個頻繁出現的影響因素,如大量研究都在論證社交媒體使用時間和生活質量、心理狀態以及工作學業之間的關系。然而遺憾的是,既往的社交媒體廣告態度研究忽視了這一基礎變量的作用,更多地將“態度”作為一個結果性變量進行考察。使用時間這一變量的引入,有助于拓寬我們對態度的理解,本研究所提出的倒“U”型態度模型充分展現了用戶廣告態度的過程性和變化性特質。這也啟示我們,接下來的社交媒體廣告態度研究可以進行歷時性考察和分析,在更長期的視野下展開效果研究。

第三,本研究為社交媒體使用提供了一個合理時間范圍。現如今,越來越多的青少年對社交媒體形成依賴,甚至是社交沉迷,美國作家Mark Bauerlein在其著作《最愚蠢的一代》中更是聲稱,當今的“社交媒體一代”已經成為最愚蠢的一代,因為他們花費太多時間在一系列的網絡社交媒體上,以至于他們花費更少的時間去學習和閱讀。由此可見,我們在進行社交媒體使用時需要把握一個“度”字,它在某種程度上決定著我們的生活狀態和社交媒體之間的關系是一種良性互動還是一種惡性循環,本研究的結論亦證明了這一點。考慮到本研究是一次覆蓋全國的大樣本調查,這一時間區間的提出具有一定的普適性和參考價值。

第四,本研究同樣有著較強的現實指導意義。社交媒體使用時間合理區間的提出,不僅對用戶具有極強的指導意義,而且對于廣告主和廣告經營者來說更是意義重大。從廣告管理的層面來說,充分了解用戶在不同階段對廣告的態度變化,有利于廣告的經營和管理,進而實現廣告的效應最大化。從用戶的角度出發,時間區間的提出可以約束我們的社交媒體使用行為,讓我們在良好的狀態下進行社交媒體使用,并從中獲得各種社交需求的滿足。因此,使用時間合理區間的提出是一個用戶和廣告主雙贏的結果。

本研究尚存在一些不足之處。如本研究中社交媒體使用行為僅僅關注了社交媒體使用時間這一個維度,而未考慮其他維度,如使用動機和內容偏好等,這無疑會對結果產生一定的影響,未來研究中可納入更多維度進行深入研究。又如,本研究在態度上升和下降階段分別提出了兩個中介變量,可能還存在其他重要中介變量未被引入到模型中,需要未來研究中進一步探索其他被遮蔽的關鍵變量。

注釋:

① Dutta-Bergman,M.J.(2006).TheDemographicandPsychographicAntecedentsofAttitudetowardAdvertising.Journal of Advertising Research,46(1),pp.102-112.

② 陳力丹、毛湛文:《時空緊張感:新媒體影響生活的另一種后果》,《新聞記者》,2014年第1期。

③ Sagioglou,C.,& Greitemeyer,T.(2014).Facebook'sEmotionalConsequences:WhyFacebookCausesaDecreaseinMoodandWhyPeoplestillUseIt.Computers in Human Behavior,35,pp.359-363.

④ Yao,M.Z.,& Zhong,Z.(2014).Loneliness,SocialContactsandInternetAddiction:ACross-laggedPanelStudy.Computers in Human Behavior,30,pp.164-170.

⑤ Junco,R.,Heiberger,G.,& Loken,E.(2011).TheEffectofTwitteronCollegeStudentEngagementandGrades.Journal of Computer Assisted Learning,27(2),pp.119-132.

⑥ Hadija,Z.,Barnes,S.B.,& Hair,N.(2012).WhyweIgnoreSocialNetworkingAdvertising.Qualitative Market Research:An International Journal,15(1),pp.19-32.

⑦ Peters,C.,& Hollenbeck,A.C.R.(2007).AnExploratoryInvestigationofConsumers’PerceptionsofWirelessAdvertising.Journal of Advertising,36(4),pp.129-145.

⑧ Lee,J.,& Choi,Y.(2018).InformedPublicAgainstFalseRumorintheSocialMediaEra:FocusingonSocialMediaDependency.Telematics and Informatics,35(5),pp.1071-1081.

⑨ 李彪、杜顯涵:《反向馴化:社交媒體使用與依賴對拖延行為影響機制研究——以北京地區高校大學生為例》,《國際新聞界》,2016年第3期。

⑩ 《Brands + Consumers +Social Media:What Marketers Should Know About Who’s Getting Social and Why》,http://www.dynamiclogic.com/na/research/industry_ presentations/docs/DynamicLogic_ AdReaction09_OMMASocial_26Jan2010.pdf,2018年12月1日。