老年創傷性股骨頸骨折治療中外側小切口髖關節置換術與后路小切口髖關節置換術的對比

周鎮威 畢艷楠

【摘? 要】目的:對比分析外側小切口髖關節置換術與后路小切口髖關節置換術在老年創傷性股骨頸骨折中的治療效果。方法:選取60例老年創傷性股骨頸骨折患者,根據手術方式的不同,將其分為對照組和觀察組兩組,各30例。對照組采取外側小切口髖關節置換術,觀察組行后路小切口髖關節置換術。對比分析兩組治療效果。結果:手術后,兩組患者的手術時間無明顯差異(P>0.05);相比于對照組,觀察組術中出血量、術后引流量顯著較低(P<0.05)。術后3個月,兩組Harris評分均明顯提升,且組間差異不明顯(P>0.05);兩組并發癥發生情況經對比不具有統計學意義(P>0.05)。結論:在治療老年創傷性股骨頸骨折時,外側小切口髖關節置換術與后路小切口髖關節置換術具有相似的療效,但后路小切口髖關節置換術具有較少的出血量和較小的術后疼痛感。

【關鍵詞】老年;股骨頸骨折;中外側小切口髖關節置換術;后路小切口髖關節置換術

【中圖分類號】R687.3????? 【文獻標識碼】A????? 【文章編號】1672-3783(2019)03-0092-02

股骨頸骨折是一種常見的骨科疾病,常見于老年患者中,具有相對較長的病程,并極易引發多種并發癥狀。股骨頸骨折部位大都為股骨頭下側至股骨頸基底部處,當前,在治療該疾病時,大都選擇人工髖關節置換術,該治療方式在實際應用時具有較大優勢,能夠加快患者病情恢復,有效改善其術后生活質量[1]。基于此,本文主要探討了兩種常見的置換術即外側小切口髖關節置換術和后路小切口髖關節置換術在治療老年創傷性股骨頸骨折中的不同應用效果,具體報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

隨機選取60例2013年8月-2015年7月于我院接受髖關節置換術的老年創傷性股骨頸骨折患者,根據其病情程度及手術方式的不同,將其分為兩組,每組30例。其中,對照組30例,男16例,女 14例;平均年齡為(68.7±6.5)歲;平均病程為(3.4±0.6)d;骨折類型為:4例高處墜落傷,8例撞傷,18例跌傷;Garden類型:5例Ⅰ型,10例Ⅱ型,12例Ⅲ型,3例Ⅳ型。觀察組30例,男18例,女 12例;平均年齡為(69.1±6.4)歲;平均病程為(3.5±0.5)d;骨折類型為:6例高處墜落傷,8例撞傷,16例跌傷;Garden類型:4例Ⅰ型,9例Ⅱ型,13例Ⅲ型,4例Ⅳ型。對比兩組患者的骨折類型、年齡等資料,均無統計學意義(P>0.05),可進行作比。

1.2方法

兩組均進行術前檢查,加強支持治療,增加營養攝入,對照組在此基礎上實施外側小切口髖關節置換術,在硬膜外采取麻醉處理,使患者處于側臥體位,在股骨大轉子結節向髂前,選取切口,長約8cm,按照“Z”形形將關節囊切開,使關節囊前、外及內下方鈍形剝離出,并顯露在外側,對股骨頸截骨線進行測量,并按照一定標準,將股骨頸殘端截斷,取出股骨頭和股骨頸。使用髖臼銼打磨髖臼端,并將髖臼假體置入其中;使用髓腔銼,擴大髓腔,并將股骨假體試模置入其中。經評估后,將假體試膜取出,并將股骨頭假體放入其中,對切口進行逐層縫合。

觀察組采取后路小切口髖關節置換術,全麻處理,使患者保持健側臥位,保持患者骨盆及軀干垂直于水平面。從大粗隆頂點出發,朝髂后上棘中心,取一條直線,然后沿直線切一個長約7~10cm的切口。將皮膚和皮下組織切開,將臀大肌分離開,并剝離出臀小肌,并且沿梨狀肌窩,將聯合肌及梨狀肌分離開。將關節囊切開,露出股骨頸,保留股骨矩長度,并將股骨頸和后側骨折碎片除去,將股骨頭取出。將髖臼露出,并將盂唇及圓韌帶切除,對髖臼進行磨銼,并將金屬臼按照前傾20°和外展45°的方向置入其中,用螺釘固定,并將髖臼內襯進行安放。股骨側:內收、內旋髖關節,并將股骨近端借助股骨抬高器完全顯露出,使用髓腔銼觀察下擴髓,并將股骨側假體安放在其中。確保結合端的牢固,對髖關節進行復位處理,然后再次檢查各個關節功能、穩定性及長度等,依照常規方式引流及閉合切口。

1.3觀察指標

觀察兩組患者手術時間、術中出血量、術后引流量。術后3個月后,依據人工全髖置換術Harris評分標準[2],判斷髖關節Harris功能評分,包含四方面,如關節活動、行走、疼痛及功能。關節活動項目共5分;行走共33分,包含3個項目;疼痛項目共計44分;功能共18分,5個項目。總分100分,分值越高,髖關節功能越好。觀察兩組并發癥情況,如神經麻痹、關節脫位、深靜脈血栓等。

1.4統計學分析

采用SPSS23.0處理本次研究數據,使用百分比表示計數資料,用X2檢驗;()表示計量資料,t檢驗,若比較后,差異顯著,由P<0.05表示

2 結果

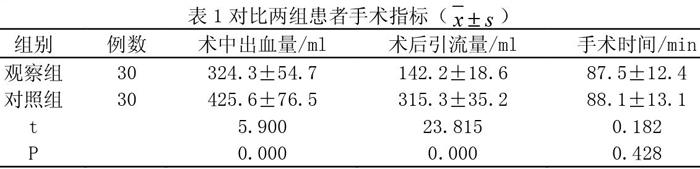

2.1兩組患者手術指標情況

兩組患者的手術時間差異不明顯,不具有統計學意義(P>0.05),相比于對照組,觀察組患者的術中出血量及術后引流量均較小,差異顯著,具有統計學意義(P<0.05),如表1。

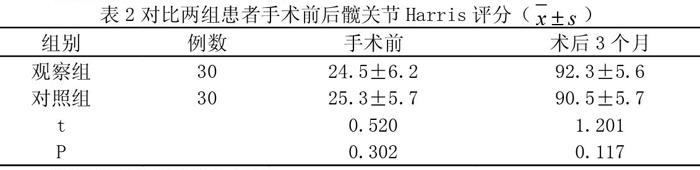

2.2兩組患者髖關節Harris評分

手術前,兩組患者的髖關節Harris評分無明顯差異(P>0.05);術后3個月,2組患者的髖關節Harris評分均明顯提高,但組間對比無明顯差異(P>0.05),如表2。

2.3兩組患者并發癥發生情況

術后3個月,觀察組發生2例感染,1例神經麻痹,0例關節脫位,并發癥發生率為10.0%;對照組發生3例感染,1例神經麻痹,1例關節脫位,并發癥發生率為16.7%,兩組對比無明顯差異,X2=0.576,P=0.447<0.05。

3 討論

股骨頸骨折是一種存在于髖部部位的骨折類型,在老年人群中具有較高的發病率。當患者出現股骨頸骨折時,不可隨意走動,需保持臥床靜養和治療一段時間,對其正常生活帶來了較大困擾[3]。由于老年人具有相對較低的免疫能力和應激能力,臟器功能逐漸下降,患者在患有股骨頸骨折的同時,還極易并發其它疾病,如心臟病、糖尿病、高血壓等疾病,從而不利于股骨頸骨折患者的恢復,導致其具有較高的股骨頭壞死率,最終出現一些嚴重并發癥,如壓力性潰瘍、血栓性靜脈炎等。因此,為了盡快恢復患者髖關節功能,避免其出現其它嚴重并發癥狀,充分保障患者的生活質量,需加大研究和探索,尋找出一種相對有效的治療手段。當前,我國的手術操作技術日益嫻熟,小切口髖關節置換術伴隨著人工髖關節材料的逐漸改進及微創外科技術的迅速發展,得到了廣泛應用。周浩永等人[4]研究得出,針對老年股骨頸骨折患者,采用外側小切口髖關節置換術治療時,療效顯著,可大大降低出血量,減小手術持續時間,促進機體各項功能快速恢復,充分確保患者的生存質量。由此可知,外側小切口髖關節置換術在治療老年股骨頸骨折疾病時,具有較大優勢。后路小切口髖關節置換術在應用時,具有較小的創傷和較少的并發癥狀,可促進疾病快速愈合,減少組織的剝離程度,手術風險較低,能夠極大提升手術效果,加快病情恢復,因此,該治療方式受到了大多數關節外科醫師的歡迎[5]。

本文研究得出,觀察組與對照組相比,具有較少的術中出血量及引流(P<0.05);兩組術后Harris評分較手術前有所提高,但兩組對比無明顯差異(P>0.05);兩組手術中出現的并發癥也不具有統計學意義(P>0.05)。

綜上所述,針對老年創傷性股骨頸骨折患者,相比于外側小切口髖關節置換術的治療方式,后路小切口髖關節置換術在實施時更具簡便性和高效性,可使手術中的引流量和出血量大大降低,加快患者髖關節功能恢復,具有較大的臨床研究價值和推廣價值。

參考文獻

[1]????? 范劍波,姚松柏,周娣.后路小切口髖關節置換術在老年股骨頸骨折治療中的應用研究[J].現代醫藥衛生,2017,33(14):2104-2106.

[2]????? 鐘輝靈.后外側小切口微創半髖關節置換治療老年股骨頸骨折的療效[J].臨床醫學工程,2017,24(5):647-648.

[3]????? 應行,潘雄,劉其順,等.小切口外側入路髖關節置換術治療股骨頸骨折的臨床效果觀察[J].健康研究,2017,37(3):319-320.

[4]????? 周浩永,傅曉東.探討后外側小切口微創半髖關節置換用于老年股骨頸骨折患者治療中的臨床效果[J].中國傷殘醫學,2017,25(19):26-27.

[5]????? 戴醒明,楊效寧,孫一公,等.前外側與后外側路小切口髖關節置換術治療老年股骨頸骨折的療效比較研究[J].現代生物醫學進展,2017,17(34):6727-6730.