白內障的研究進展

阮淑芬

【摘? 要】越來越多的人患上了白內障,嚴重的會引起失明。因此,研究白內障的形成有重大的研究意義。本文闡述了其風險因素和其形成的可能機制。

【關鍵詞】白內障;失明;風險因素;機制

【中圖分類號】R-1????? 【文獻標識碼】A????? 【文章編號】1672-3783(2019)03-0278-02

引言

白內障是導致人類失明的主要原因,具有重要的社會意義。世界衛(wèi)生組織估計,1982年全世界共有4200萬盲人患有白內障,導致1700萬例失明。在現如今的社會上,白內障是常見的致盲疾病,其發(fā)病機制與年齡、性別、輻射、外傷、手術、氧化作用等多種因素有關[1-2],其中年齡相關性白內障的發(fā)病機制主要包括氧化應激、紫外線損傷、鈣蛋白酶激活、細胞凋亡等。最后,白內障引起視力減退的原因是因為患者眼睛當中的晶狀體出現代謝紊亂,從而造成光線不能很好的投射到患者的視網膜上。白內障(眼鏡的混濁)是世界上最常見的失明原因。除了遺傳性,先天性白內障,患病率白內障隨年齡增長而增加;還有幾個風險因素,包括暴露在陽光,酒精和酒精中尼古丁消耗,糖尿病和全身使用皮質類固醇。白內障的病因尚不完全理解但很可能是多因素的。 根據臨床表現,可定義三種主要類型:核,皮質和后囊下白內障。因此,將來將會有相當多的人患有視力障礙,完全失明。

1 風險因素

白內障的數量隨著年齡的增長而增加,特別是在年齡人類50年。 白內障形成的危險因素包括白細胞減少,半乳糖血癥,電磁輻射,危及生命的腹瀉,腎功能衰竭等。

2 白內障形成的可能機制

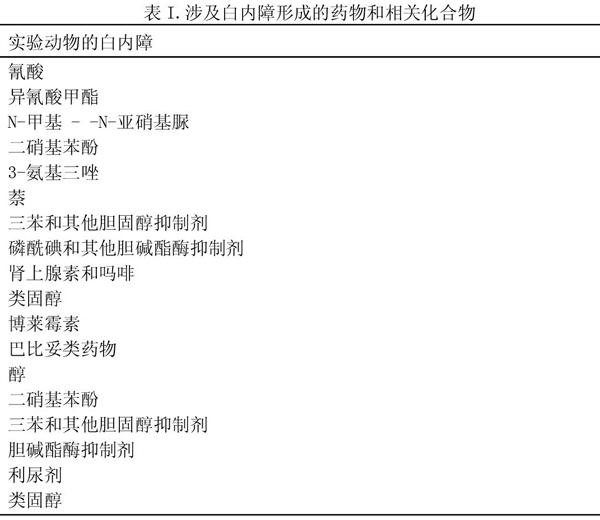

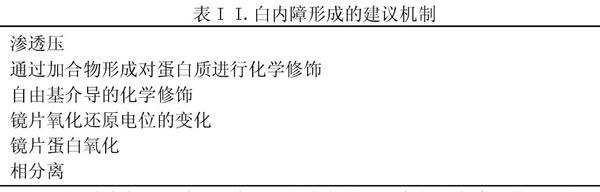

實驗性動物白內障的結果產生了許多可能的白內障形成機制。然而,我們不能簡單地將這些發(fā)現直接應用于人類白內障,因為許多物種的差異會使這些研究對人類的應用無效。表II列出了已提出用于白內障形成的六種機制。

目前白內障形成的滲透壓理論最廣泛的人氣。最初由范海寧根提議可以很容易地進入鏡片纖維的想法。通過醛糖還原酶還原為相應的醇,例如葡萄糖轉化為山梨糖醇,半乳糖轉為半乳糖醇。這會促使晶狀體纖維膨脹,破壞正常結構并導致白內障形成。 這種理論的合理性得到了木下及其同事對幾種抑制醛糖還原酶活性的藥物的鑒定,并且延遲了糖尿病大鼠白內障的發(fā)病。隨后,他們進行糖尿病患者的臨床試驗。 通過NADPH的氧化主要歸因于非酶促反應的觀察結果,使這些藥劑抑制醛糖還原酶的觀點的有效性受到質疑。作為醛糖還原酶底物的單糖反應可以在氧和金屬離子存在下氧化,在生理條件下,產生1-羥烷基(以碳為中心)的自由基和雙氧還原的中間體:超氧化物,過氧化氫和羥基自由基。在測定條件下,可以產生自由基介導的NADPH氧化成NADP+。通過添加NADPH結合蛋白,包括谷胱甘肽還原酶和醛糖還原酶,可以增強該反應。NADPH的這種氧化被超氧化物歧化酶,金屬離子螯合劑和醛糖還原酶抑制劑抑制。因此,已經發(fā)現抑制醛糖還原酶活性并延遲實驗動物白內障的藥劑可以通過它們捕獲由單糖及其衍生物產生的反應性過氧自由基的能力來實現。表I中的促進白內障的藥劑在人類和實驗中形成的精神動物揭示了許多物質可以與蛋白質的氨基反應形成穩(wěn)定的共價加合物。

從上面的討論中可以看出兩個明顯的含義藥理學家的白內障。首先是發(fā)展白內障是正在開發(fā)的藥物的不良影響。評估蛋白質可能的共價附著或干擾鏡片纖維維持還原的能力等效性是評估白內障原因的重要步驟形成。第二是開發(fā)新藥物以干擾白內障形成的潛力。世界上患有白內障的人數很多,隨著人口老齡化,西方世界的發(fā)病率也在增加。大多數實驗者嘗試在醛糖還原酶抑制劑的作用下,利用醛糖還原酶本身可能以降低山梨糖醇的方式起作用。但是,顯然其他策略是可行的。透鏡蛋白在體外乙酰化以防止類固醇誘導的渾濁化的能力給出了可以識別可以防止白內障形成的藥劑的希望。除了抗氧化療法和保護關鍵氨基外,還應該可以抑制通過選擇藥物在老年性白內障中葡萄糖衍生的交聯.這可以防止美拉德反應。將來這些方法應該提供新的見解,以防止這種嚴重的失明原因。

參考文獻

[1]????? Pascolin D, Mariotti S P, Pokharel GP etal.2002 global update of available data on visual impair ment: a compilation of population-based prevalence studies[J]. (2004). Ophthalmic Epidemiol,11(2):67-115.

[2]????? Mukesh BN,Le A, Dimitrov P N, etal. Development of cataract and associated risk factors: the visual impairment project[J]. (2006).Arch Ophthalmol, 124(1):79-85.