蒙古族兒童民歌的分類、社會功能與審美內涵

□烏蘭杰

蒙古族兒童民歌與普通民歌一樣,屬于不同的地域文化與音樂風格色彩區。從內蒙古地區來看,大體可以劃分為東部兒童民歌、中部兒童民歌以及西部兒童民歌。兒童民歌的音樂風格,則多種多樣,具有鮮明的地域風格,表現出多樣性的一面。反之,兒童民歌的體裁形式以及題材內容,各地卻基本相同,顯示出共同性的一面。總之,題材內容的統一性,體裁形式的多樣性,兩者的完美統一,形成了蒙古族兒童民歌的基本特色。關愛兒童、保護兒童和教育兒童,乃是世界上所有民族的共性所在。在我國其他兄弟民族的民歌里,同樣存在著兒歌童謠。然而,各個民族培養教育兒童的方法卻是不同的。由于自然環境、社會狀況、經濟條件以及宗教信仰、文化傳統方面存在著諸多差異,蒙古族草原游牧文化的傳播和傳承,采取口傳心授的方法。因此,蒙古人培養教育兒童,主要是通過兒歌童謠、童話和民間故事,其中優美動聽、活潑有趣的兒童民歌占據著主導地位。

一、豐富的蒙古族兒童民歌及其產生的原因

蒙古族兒童民歌非常豐富,在民歌中所占的比例較大。根據筆者粗略統計,從現已出版發行的各類民歌資料類書籍中,至少可以找到一百多首兒童民歌,流傳于我國蒙古族聚居地區,且依舊發揮著應有的社會功能,堪稱是一道亮麗的游牧文化景觀。蒙古族的兒歌童謠如此發達,這究竟是為什么呢?筆者認為主要有以下幾個方面的原因。

首先,從社會生活方面來看,蒙古人世代過著游牧生活,常年“走歐脫”,流動轉場,永無休止。且自然條件嚴酷惡劣,交通閉塞,缺醫少藥,嬰兒成活率較低。由于人口增長速度相對緩慢,草原上普遍缺少青壯勞動力。

其次,從歷史上看,自13世紀以來,蒙古人長期生活在戰爭環境中。成吉思汗統一蒙古高原之戰、窩闊臺滅金之戰、忽必烈統一中國之戰以及蒙古軍的三次遠征,均投入了大量人力物力,人口損耗尤其嚴重。據文獻記載,蒙古少年十四五歲即應征入伍,離別父母隨軍出征。行軍途中接受軍事訓練,抵達前線即可參戰。他們當中的許多人血染沙場,戰死異國他鄉,中斷了繁衍人口的生命鏈條。

再次,從宗教信仰方面來說,藏傳佛教在內蒙古地區廣泛傳播,使得大量青少年出家當喇嘛。清朝中后期佛教鼎盛,內蒙古地區有大小寺廟數百座。暮鼓晨鐘,蒙古族青壯人口中幾乎三分之一當了喇嘛。他們既不從事生產勞動,又不娶妻生子,大大加重了人口增長緩慢的趨勢,草原社會面臨陷入嚴重的人口危機中。

鑒于上述原因,草原牧民格外珍惜兒童。期盼人丁興旺,兒孫滿堂,成為每個父母和家族的美好愿景。由此可知,蒙古族民歌中存在著大量的兒童民歌,恰恰是上述社會現實的真實反映——體現著草原兒童旺盛的生命力、奇特的創造力和豐富的想象力。對于父母和學校老師來說,兒歌童謠不啻是一部“無字書”,讀懂這部書,才能進入久違的兒童世界。兒歌童謠又是一把金鑰匙,有了這把鑰匙,就能打開兒童心靈的銀鎖。時至今日,如何將蒙古族兒童民歌這筆遺產盤活,將其轉化為音樂教材、兒童歌舞,乃至民俗活動,運用到兒童教育中去,無疑是擺在我們面前的共同任務。

二、蒙古族兒童民歌體裁分類

蒙古族兒童生活的不同領域,形成了兒歌童謠不同類別。猶如一方瑰麗的寶石,從不同側面照射光線,便會閃爍出不同的色彩一樣。對于筆者而言,將兒歌童謠資料歸納為類別,是進行研究的第一步。從個別到一般,初步窺探其規律性,意味著從感性到理性的第一次飛躍。從現有資料來看,蒙古族兒童民歌大致可以劃分為七大類別,分別介紹如下。

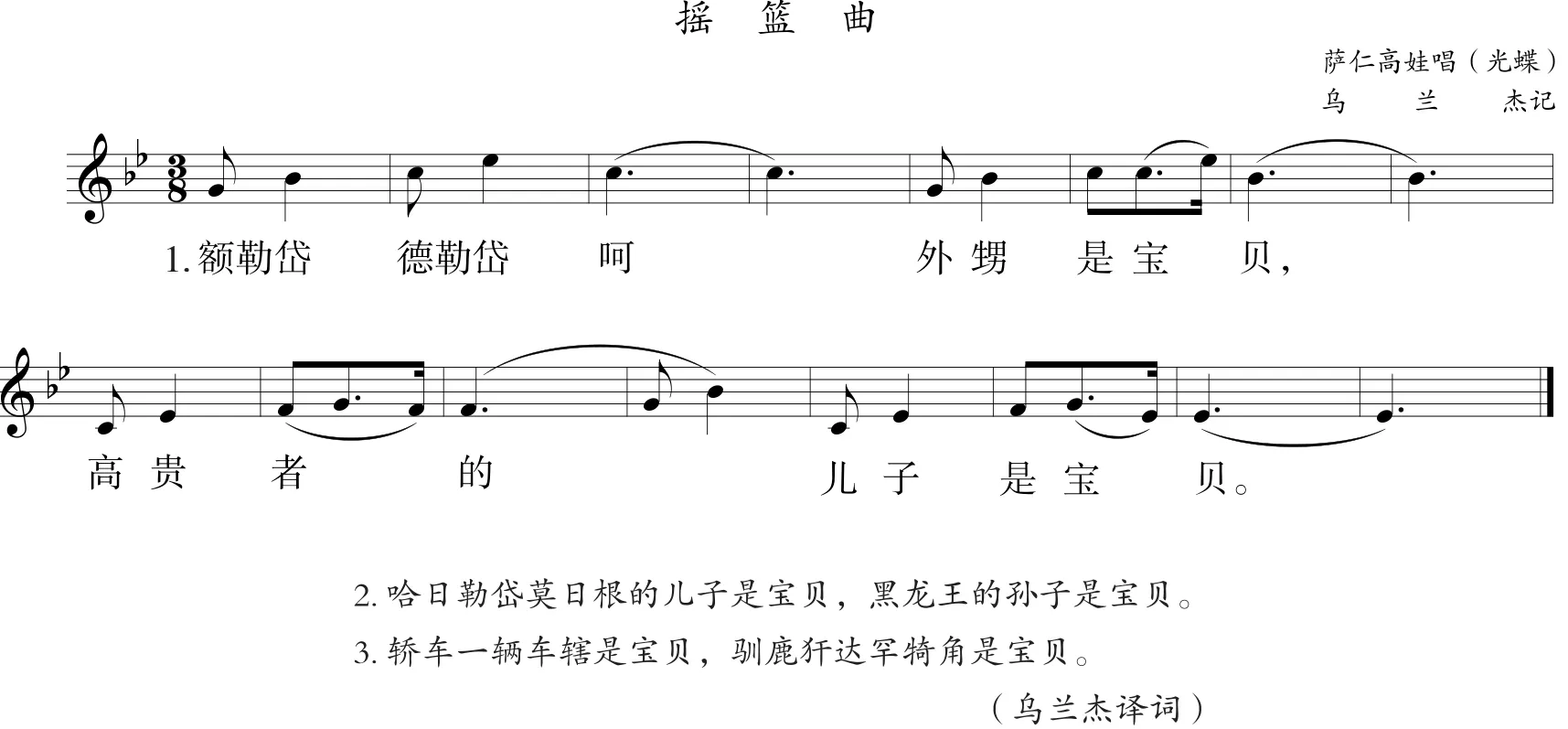

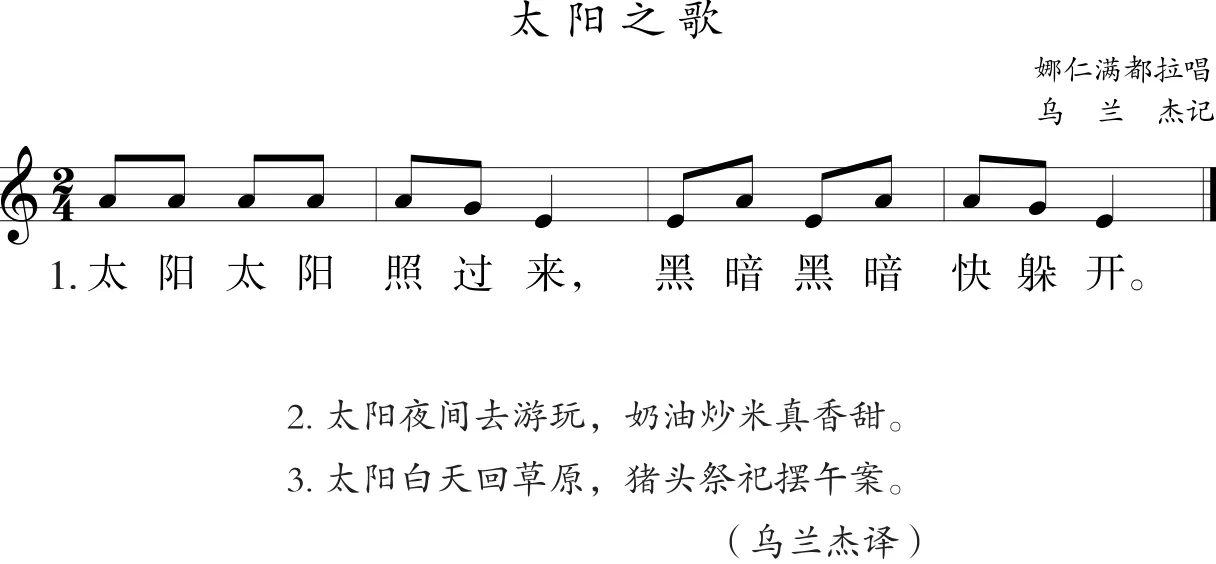

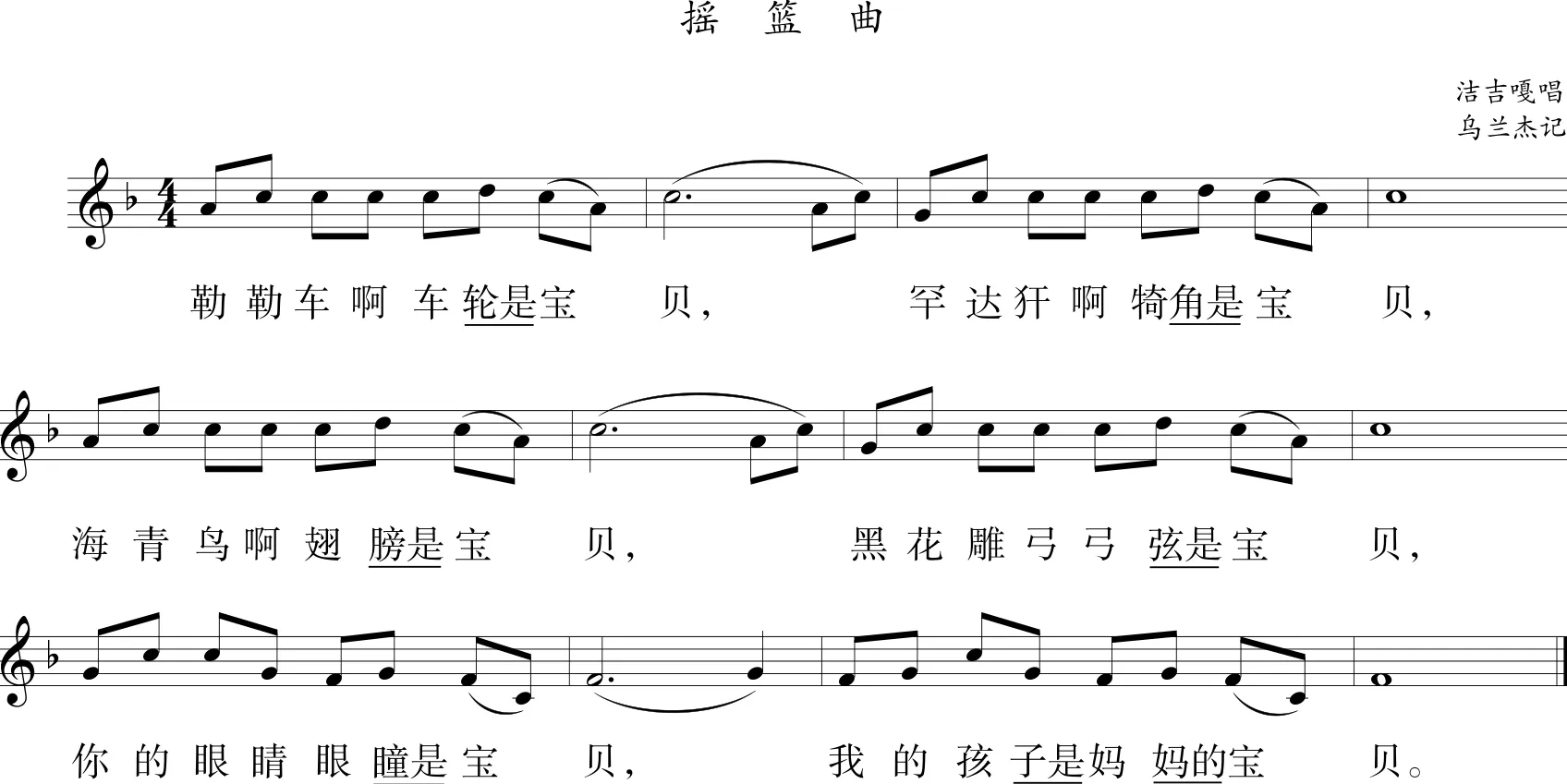

(一)搖籃曲

蒙古語稱搖籃曲為“布外因·道”,新疆蒙古族則稱之為“布吾勒岱”,均為“寶貝歌”之意。蒙古人的搖車叫做“烏魯貴”,用木料制作。搖車的底盤呈半圓形,既便于搖動,又使搖車脫離地面,保持恒溫。嬰兒仰臥在裝滿蕎麥皮的“炕口袋”上面,用墊布包好,一條長長的布帶子交叉穿過銅環,將嬰兒牢牢地固定在搖車上面。母親坐在搖車旁邊做針線活,每當嬰兒啼哭時,便用腳背輕輕推動搖車,按照節奏哼唱搖籃曲。20世紀60年代至70年代出生的蒙古人,大都睡過“烏魯貴”,聆聽著母親的搖籃曲長大。

搖籃曲是母親為“烏魯貴”中的嬰兒演唱的歌曲,從這個意義上說,搖籃曲并不是普通的兒歌童謠,而是大人演唱的兒童題材民歌。另外,搖籃曲演唱者的身份可以是多樣的。除了母親之外,凡是家族成員中的女性——祖母、外祖母以及姑姑和姐姐等,均可以歌唱搖籃曲。例如,科爾沁民歌《普如萊弟弟》,就是以姐姐的口吻演唱的搖籃曲。

蒙古族兒歌童謠中的搖籃曲數量較多,現有的一百多首兒童民歌中,搖籃曲多達12首,占據十分之一以上。“布外因·道”的特點是:歌詞簡潔,通俗易懂;曲調優美,節奏均勻,富有搖車的律動感;音域適中,調式單純;結構相對短小,大都為上下兩句構成的樂段體,也有少數四句構成的樂段體結構。諸如《勒勒車呵車輪是寶貝》(科爾沁)、《額頭上戴珠子的寶貝》(新疆)、《呼倫湖水在閃耀》(呼倫貝爾)、《吉爾根臺,莫爾根臺》(鄂爾多斯)、《小羊羔入睡了》(錫林郭勒)等,不但為兒童廣泛傳唱,也得到成年人的喜愛,成為民歌中的精品。

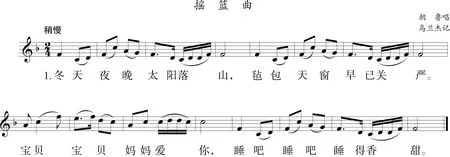

例1①《中國民間歌曲集成·新疆卷》(下),中國ISBN中心出版社,1999年,第1656頁。

(二)兒童禮儀歌

蒙古人的一生始終伴隨著人生禮儀歌曲,人們在不同的年齡段演唱不同的民俗歌曲。兒童時代歌唱兒歌童謠;青年時代演唱情歌、摔跤歌和婚禮歌;老年時代歌唱祝壽歌,形成人生禮儀歌曲系列。草原上的野花,隨著季節而開放,兒童儀式歌猶如早春盛開在草原上的馬蘭花,揭開人生禮儀音樂的第一章。兒童禮儀歌曲是生命的禮贊,成長的足跡,雖然數量不多,但其意義卻十分重大。兒童民歌中的禮儀歌曲有:新疆地區的《剪發歌》、科爾沁地區的《上學歌》、阿拉善地區的《尊師歌》以及錫林郭勒地區的《瑪爾結》等。

1.剪發儀式歌——遵照蒙古族的傳統觀念,男嬰長到兩歲,女嬰長到三歲,脫離搖車獨立行走,即進入幼兒階段。人生禮儀的這一重要節點上,家人擇日舉行隆重的“剪發”儀式,聘請屬相相合的人為孩子理發。剪發儀式結束后,父母舉辦家宴,盛情招待親友賓客。人們在宴會上演唱贊歌,吟誦祝詞,贈送禮品,祝福孩子茁壯成長。剪發儀式上演唱的歌曲,都是一般的贊歌和宴歌。

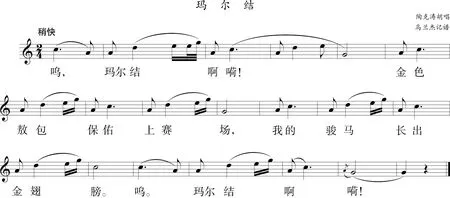

2.賽馬儀式歌——草原上的蒙古族孩子,四五歲便開始學習騎馬。男孩子長到八九歲時,已被家長調教成為小騎手,參加那達慕的賽馬比賽。孩子們上場比賽之前,列隊騎馬舉行“轉敖包”儀式,集體演唱禮儀歌曲《瑪爾結》,通過歌聲祈求神明保佑。有的地區舉行賽馬儀式,參賽兒童轉敖包時演唱《哽高歌》,內容與《瑪爾結》大同小異,屬于不同的地方變體。

例2

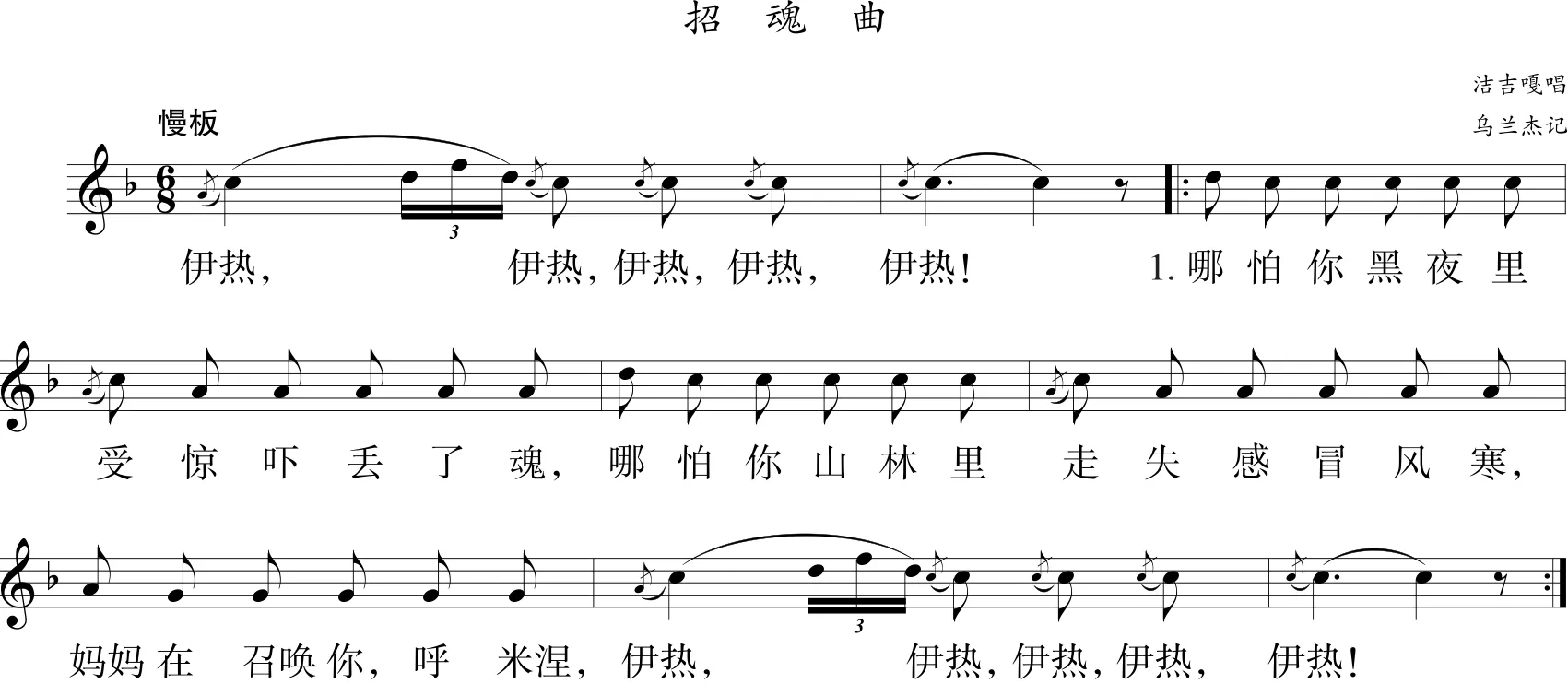

3.祛病免災儀式歌——蒙古族兒童民歌一類特殊的人生儀式歌曲:招魂曲。有時兒童因受到驚嚇而患病,認為是靈魂出竅所致,家人必須為孩子舉行招魂儀式。招魂儀式由母親主持,并且親自演唱《招魂曲》。母親站在孩子受到驚嚇的地方,一手持利箭,掛著孩子的貼身衣服。一手托著盤子,里面裝著孩子平時愛吃的零食,紅棗、冰糖、葡萄干、奶食、炒米之類。招魂儀式開始后,母親徐徐搖動掛在長箭上的衣服,退步而行,輕輕歌唱《招魂曲》,一直退行到病榻前,小聲叫孩子的名字,伴隨著“伊熱,伊熱,伊熱(歸來)”的呼喚之聲。母親問孩子:“回來了沒有?”孩子便回答:“回來了!”至此,招魂儀式宣告結束。如果孩子的母親不能歌唱的話,可以聘請能歌善舞的同輩女性,代替自己主持儀式并演唱《招魂曲》。《招魂曲》的音樂,曲調簡潔,大量使用同音反復,同語言音調和節奏密切結合,帶有吟誦性。音域適中,音程由高向低級進,具有哀婉憂傷的風格。結構自由,句幅長短不一,非方整性樂段體居多。《招魂曲》有固定的曲調,但歌詞大都是即興編唱。母親們根據孩子患病的實際情況,進行即興創作,自由發揮,充分體現出口頭創作才能。

例3① 烏蘭杰編:《扎賚特民歌》(蒙文版),民族出版社,2006年,第195頁。

(三)游戲歌

游戲是兒童的天性,“長生天”恩賜予兒童的珍貴禮物,源于生命力勃發的原始沖動。蒙古族兒童通過游戲玩耍,得以盡情宣泄,放飛自我,激發起內心的想象力和創造力。蒙古族兒童的傳統游戲有:抄羊拐骨(嘎拉哈)、捉迷藏、“查干毛都”(投擲和尋找白色木棍)、捉飛蟲、打“木嘎”(飛梭)、投擲布魯棒、摔跤等。從這些游戲中,產生了許多富有草原特色的游戲歌。值得注意的是,有些游戲本身即在歌聲中進行,構成游戲的組成部分。游戲歌生動活潑,歡快熱烈,深受蒙古族兒童的喜愛。近幾十年來,隨著社會的變遷,許多傳統的兒童游戲已經失傳,但游戲歌輾轉流傳到今天,成為寶貴的民族音樂遺產。

1.古怪歌——歌詞內容離奇古怪,荒誕不經,富有情趣,充分發揮出蒙古族兒童瑰麗奇異的想象力。蒙古族兒童做集體游戲,拍手歌唱《古怪歌》,如同擊鼓傳花一樣,歌聲停止前完成游戲即算勝利。

例4① 烏蘭杰主編:《科爾沁長調民歌》(蒙文版),內蒙古人民出版社,2005年,第462頁。

2.猜手指調——蒙古族兒童的競技游戲,流行于內蒙古東部地區。孩子們彼此猜手指,挑出中指為勝。一邊玩游戲,一邊唱《猜手指調》,內容明顯是暗喻獵狗,卻又不道破,生動有趣,極富草原特色。

例5② 這首歌為筆者祖母所唱,根據兒時記憶追記,收入筆者所編《蒙古族兒童民歌選》,待出版。

(四)擬獸歌

蒙古族兒童在游牧環境中生活,從小熟悉家畜和野生動物。八九歲伊始便參加牧業勞動,幫助父母放牛牧羊,懂得愛護自家的畜群。孩子們尤其喜歡羊羔、馬駒和牛犢,成為小伙伴一起玩耍,共同成長。草原植被茂盛,山丘樹木叢生,生息著很多野生動物,諸如狐貍、野兔、獾子、旱獺、黃羊、豺狼,山林中的鹿、猞猁、豹子、棕熊以及空中飛翔的天鵝、鴻雁、野鴨、雄鷹等。偌大草原動物世界,飛禽走獸隨處可見,成為兒歌童謠取之不盡的題材源泉。現已刊載的一百多首蒙古族兒童民歌中,動物題材的歌曲多達15首,占百分之十五,比例是很高的。兒歌童謠中經常出現的家畜有:羊羔、馬駒、駝羔、牛犢。野生動物有:青蛙、金龜子、小白兔、布谷鳥、天鵝、海青以及黃羊、豺狼、鹿、罕達犴等。物以稀為貴,兒童民歌中的家畜和野生動物相比較,野生動物的數量則遠遠超出家畜。總之,蒙古族兒歌童謠中,存在著大量表現野生動物的曲目,成為草原兒童民歌的顯著特色之一。

例6① 烏蘭杰主編:《扎賚特民歌》(蒙文版),第293頁。

(五)益智歌

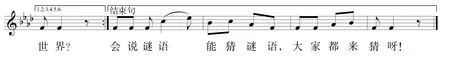

蒙古人的傳統教育理念,注重兒童德智體美各方面的均衡協調發展。當兒童心智初開,初步形成主體意識,對客觀世界充滿好奇心,向大人追問一系列“為什么”的時候,便不失時機地編唱益智歌曲,向孩子們灌輸相關知識。例如,《猜謎調》《十二屬相歌》等,即是屬于這樣的兒童益智歌。益智歌曲調簡潔,節奏整齊,通俗易懂,生動有趣,寓教于樂,深受兒童喜愛。

例7② 烏蘭杰主編:《科爾沁長調民歌》(蒙文版),第459頁。

1.(第5小節起)河里青蛙斷了尾巴活得更快樂。春風吹來沒有雙腿跑遍金色世界。2.弟弟聰明快說謎語,我們大家來猜。什么東西熊熊燃燒留不下灰燼?什么東西滋潤草原看不見烏云?火紅太陽熊熊燃燒留不下灰燼,露水滴滴滋潤草原看不見烏云。3.姐姐聰明快說謎語,我們大家來猜。什么鏡子沒有框架掛得更高?什么藍布世世代代做不成長袍?明月如鏡沒有框架掛得更高,藍天像布世世代代做不成長袍。

(六)訓誡歌

從社會功能方面來看,蒙古族兒歌童謠的一項重要作用,便是對少年兒童進行倫理道德教育。幼兒成長到六七歲時,即邁入少兒時期。孩子們走進校門上學讀書,迎來人生禮儀的新節點。我們知道,蒙古族使用文字的歷史只有八百多年。然而,兒童教育的歷史卻十分悠久,幾乎同民族歷史一樣久遠。如前所言,蒙古族對兒童進行倫理道德教育,主要是通過童話、民間故事、諺語格言、“古語祖訓”等口頭形式進行的。其中,兒童民歌中的訓誡歌,發揮著重要作用。蒙古族學齡兒童的學習內容,除了課本知識之外,還要學唱禮儀民歌,接受傳統倫理道德教育。蒙古族兒童民歌中的訓誡歌有:《上學歌》《尊師歌》《長大當英雄》等。訓誡歌的歌詞既通俗易懂,又富有哲理性。通過巧妙的比喻,教導孩子們勤奮學習,尊敬師長,團結友愛,成為草原上的有用人才。

例8① 烏蘭杰主編:《扎賚特民歌》(蒙文版),第297頁。

(七)敘事歌

蒙古族兒童喜歡聽媽媽和祖母講故事,氈房中度過美好的夜晚。同時,孩子們也創造了屬于自己的美好故事,受到大人的關注,成為敘事歌的題材。另外,有些動人的兒童故事,被民間歌手或“胡爾奇”(說書藝人)編成敘事歌,草原上到處傳唱。由此可知,兒童敘事歌并不是孩子們自己的創作,而是出自民間歌手或說書藝人之手。根據筆者觀察,有關兒童敘事民歌的題材,大致可劃分以下三種類型:一是贊美歷史上的少年英雄鐵木真(成吉思汗);二是講述野生動物的感人故事;三是感嘆孤兒的不幸遭遇和痛苦生活。自清朝末年以來,隨著國運日衰,社會動蕩,農牧民生計日益艱難,殃及蒙古族兒童的正常生活和健康成長。于是,各地均產生了一些表現孤兒痛苦生活的敘事歌。兒童敘事歌的歌詞和曲調,與兒童民歌有所不同。曲調優美,音域寬廣,句幅較長,結構規模較大且相對復雜。思想情感深沉內在,充滿悲劇性,遠遠超出了普通兒歌童謠的范疇,更多地表現出普通民歌的一般特點。蒙古族兒童民歌中的敘事歌有:《達雅波爾》《普如萊弟弟》《孤兒淚》《丁郎彬》以及動物敘事歌《小馬駒和野狼》《海青與天鵝》《孤獨的白駝羔》等。

例9①《中國民間歌曲集成·內蒙古卷》(下),人民音樂出版社,1992年,第1039頁。

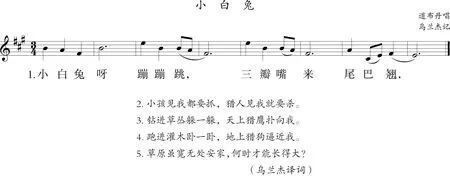

動物寓言體敘事歌中,有一類歌曲較為特殊,以第一人稱的口吻,控訴獵人濫殺無辜的惡行,為弱小野生動物請命。諸如《小白兔》《海青與天鵝》等,既是此類敘事歌中的優秀曲目。

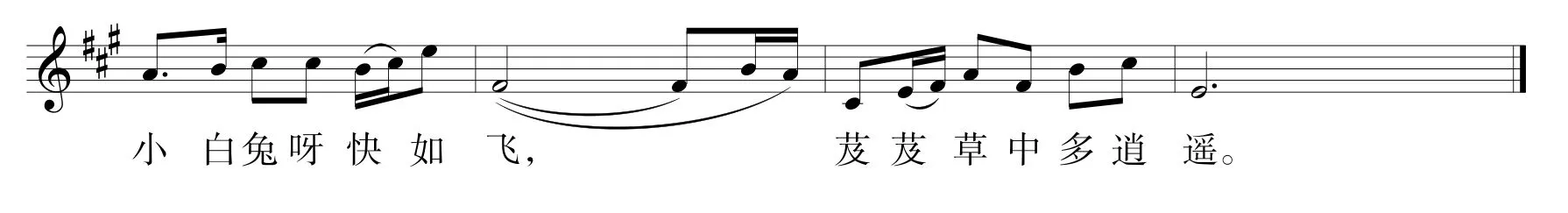

例10② 烏蘭杰等編譯:《蒙古民歌精選99首》,民族出版社,1993年,第7頁。

2.北山坡上搭了窩,躺在里面好快活,可恨放羊拾糞的人,偏偏要來追趕我。3.山梁為什么這樣寬?馬兒跑得又這樣歡,小狗為什么追得這樣緊?獵人又射得這樣準。

古代部落隨著人口增長,食物逐漸短缺,為了爭奪生存空間,部落之間經常發生戰爭。同時,隨著大量獵殺野生動物,人類不斷擠壓野生動物的生存空間,兩者食物鏈產生交叉重疊。野生動物為了求生存,只好鋌而走險,伺機捕食家畜,甚至侵害人類自身。從此,人對野生動物的情感發生了變化,從山林狩獵原始薩滿教的圖騰崇拜,逆轉為草原游牧文化時期牧民仇視野生動物,遂產生了惡獸、害獸的概念。所幸的是,草原兒童尚處于生長發育期,沒有資格投入爭奪生存空間的斗爭,保持著一顆淳樸善良的心。他們從弱者的地位出發,對野生動物慘遭殺害產生惻隱之心,將心比心,代替弱小生命發出吶喊。有些擬獸歌曲,以第一人稱的口吻述說動物遭受的苦難,對于人類獵殺野生動物的行為提出強烈控訴。這些歌曲旋律優美,情感真摯,充滿對野生動物弱小生命的深切同情,以生命燭照生命,帶有濃厚的悲劇色彩,閃爍著人道主義思想光芒。

三、蒙古族兒童民歌的藝術特色

人們不免發出疑問:蒙古族兒童民歌的藝術性如何?答曰:堪稱精心雕琢的瑰麗寶石。尺有所短,寸有所長,兒歌形式相對簡單,但不等于簡陋。內容比較單純,卻并不意味著單調。從一百多首兒童民歌情況來看,許多歌曲藝術質量很高,累累如貫珠,可以列入經典民歌行列。只是由于長期被埋沒,不為人們所知罷了。因篇幅所限,不能全面介紹優秀的蒙古族兒童民歌,只能選擇一些有代表性的曲目,作一簡單介紹。

(一)熱烈歡騰的游戲歌曲

童年幸福的主要標志是快樂,沒有快樂的童年自然談不上幸福。那么,對于兒童來說,快樂的標志又是什么呢?自然是符合兒童天性的游戲。《蒙古族兒童民歌選》所收錄的曲目中,有一些就是兒童游戲歌。蒙古族兒童做集體游戲時,一起演唱游戲歌,邊唱邊玩,得到極大的快樂和滿足。例如,《古怪歌》便是一首優秀的嬉戲歌。

首先,《古怪歌》的所謂古怪,主要體現在歌詞上面。其實,歌詞中所唱的內容,都是些草原上常見的動物:青蛙、白兔、駱駝、小蛇之類,并無奇怪之處。然而,通過孩子們的奇特想象,這些動物改變了原來的面貌,居然可以升天入地、爬高上樹,像孫悟空一樣隨意變化。猶如一幅幅兒童漫畫,肆意夸張,荒誕不經,塑造出詭譎綺麗的動物世界。

其次,從音樂形態方面來看,《古怪歌》是一首商調式的民歌,擅于表現愉悅寬舒的情感。前兩句連續運用附點節奏,使得旋律充滿動感,刻畫出兒童們在草原上奔跑嬉戲,追逐動物的熱鬧場面。《古怪歌》的結構是四個樂句的樂段體,終止式為“主—屬”呼應關系。前兩句原樣重復,所謂“雙句頭”結構,顯得歡快活潑。后兩句則一氣呵成,移高音域,轉向熱烈歡騰。全曲表達的情感相對單純,堪稱是歡快活潑類兒童民歌的典范(見例4)。

(二)歡快活潑的益智歌

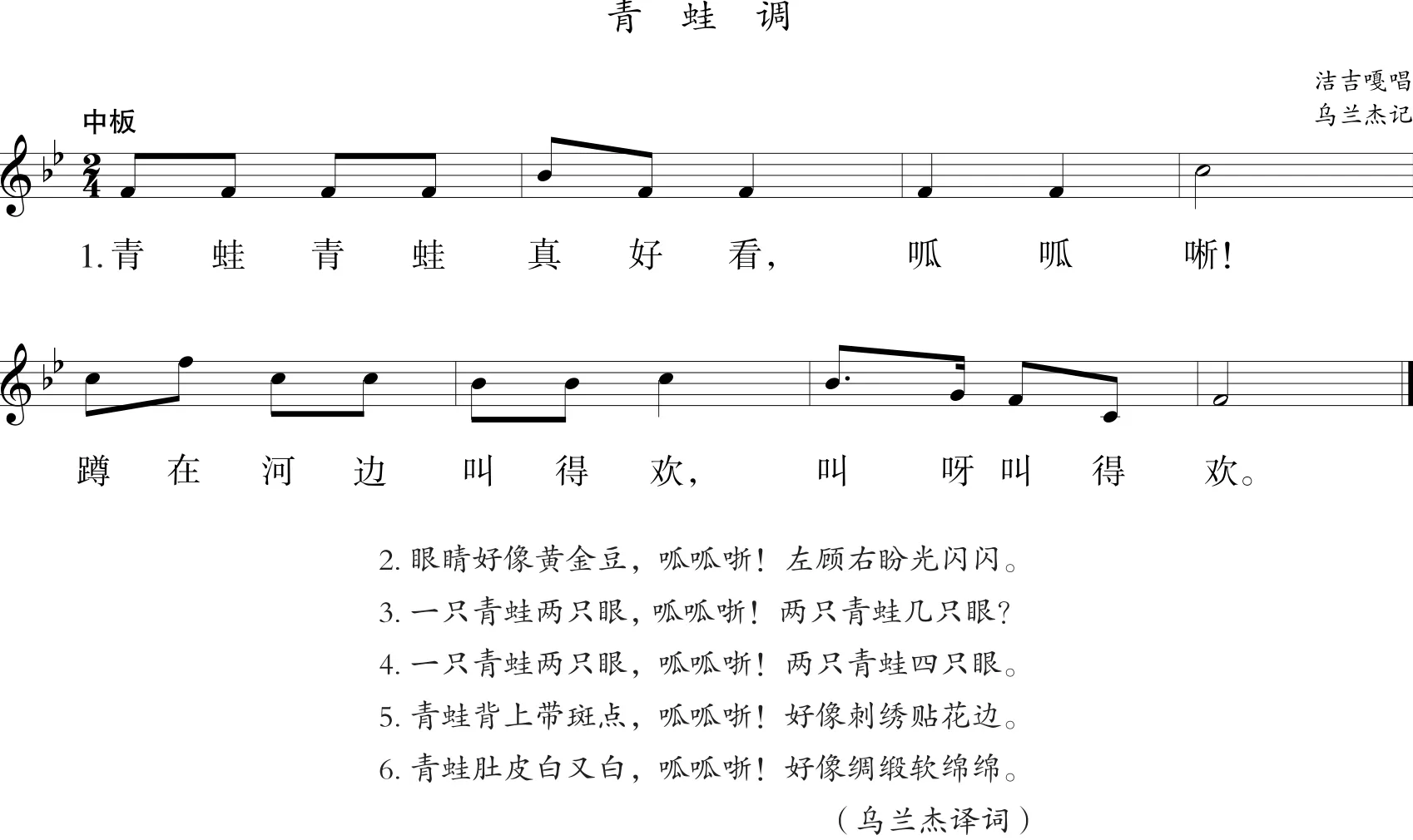

所謂益智歌,就是幫助兒童增長知識的兒歌童謠。蒙古族兒童心智初開之后,主體意識逐漸萌發,對外部世界充滿好奇,無休止地向父母提出各種各樣的問題。為了滿足兒童的好奇心和求知欲,蒙古人編唱了許多益智歌曲,向孩子們普及生活常識。益智歌生動有趣,歡快活潑,“寓教于樂”,適合兒童特點,受到孩子們的喜愛。例如,科爾沁民歌《青蛙調》,就是一個很好的例子。歌詞描繪出一只小青蛙的可愛形象,同時通過清點青蛙的眼睛,教會幼兒數數,是一首優秀的兒童益智歌曲。

例11① 烏蘭杰主編:《扎賚特民歌》(蒙文版),第291頁。

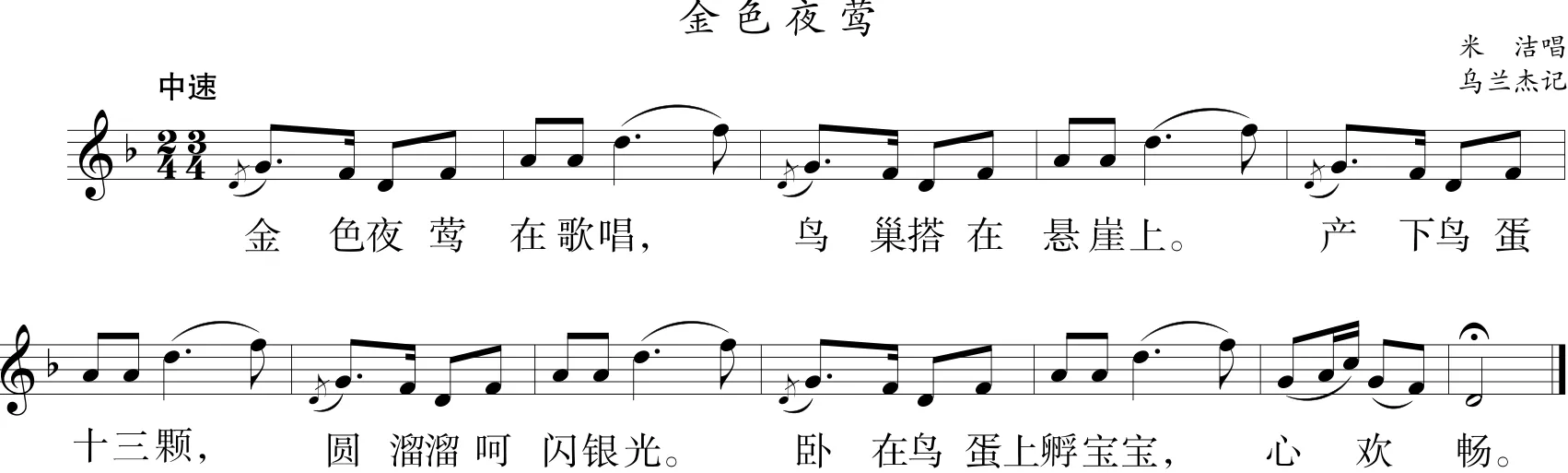

(三)“一唱五嘆”的敘事歌

蒙古族兒童敘事歌的主角一律都是少年兒童,敘述的事情則是孩子們的苦難遭遇。題材本身的特殊性,決定了兒童敘事歌的音樂審美基調:哀怨憂傷,具有濃厚的悲劇色彩。蒙古族兒童民歌的結構,通常以兩個樂句、四個樂句的樂段體結構居多。同時,也存在著一些特殊結構,如原始色彩的單樂句結構、長短句構成的自由體祝詞結構,以及三部曲式等。由低到高,從簡到繁,形成系列化的結構發展譜系。例如,《金色夜鶯》是一首擬人化的動物敘事歌。其結構較為特殊,單樂句重復五次,加上一句結尾句,構成六句樂段體結構。單樂句結構在薩滿教歌曲和單篇英雄史詩中較為多見,尚保留著某些原始音樂的特點。這樣的曲調結構,一般在小型的單篇史詩中運用。然而,隨著出現復合型長篇史詩,人物眾多,情節復雜,內容趨于復雜化,單樂句的無限反復已不能滿足需要。內容決定形式,史詩曲調終于突破單樂句結構,產生新的上下句或四句樂段體結構形式。《金色夜鶯》的音樂思維,具有過渡性質,堪稱是音樂結構發展史上的一塊“活化石”,具有很高的資料價值。

例12② 烏蘭杰主編:《科爾沁長調民歌》(蒙文版),內蒙古人民出版社,2005年,第231頁。

《荀子·禮論》中說:“清廟之歌,一唱而三嘆也。”對此,古人的解釋是一人唱,三人和,屬于祭祀儀式歌曲的演唱形式。今人則理解為是一種情感表達方式。我們不妨設想,所謂“一唱三嘆”,是否含有歌曲結構的意義呢?清廟之歌的“一唱三嘆”,并無人數的含義,而是表達情感的描述。《金色夜鶯》的結構形式是:一個單樂句重復五遍,加上一個結束句,形成“一唱五嘆”。這樣的歌曲機構原則,與《荀子·禮論》的“一唱三嘆”是一致的。這一實例剛好說明,從史詩曲牌單樂句結構,發展到民歌曲調的上下句和四句樂段體結構,經過了一個過渡階段。換言之,《金色夜鶯》雖說是一首普通的兒童民歌,但背后卻隱藏著民歌結構發展的奧秘,堪稱是難得的民族音樂瑰寶!

四、蒙古族兒童民歌的比較音樂學價值

蒙古族兒童民歌曲調,草原上流傳了千百年。古老曲調的生命力和輻射力是并存的,流傳過程中必然會產生各種各樣的變體。從比較音樂學的角度來看,兒童民歌中的曲調是不可取代的珍貴資料。由于我們誤將兒童民歌看做“小兒科”,只看到兒童歌曲方面的功能,而忽視了學術方面的重要價值,從而未能破解其比較音樂學方面潛藏的許多玄機。

(一)《小白兔》——《小白菜》

《小白兔》是一首呼倫貝爾草原上的擬獸兒歌,巴爾虎蒙古部落和布里亞特蒙古部落中均有流行。歌曲內容是草原上的小白兔以第一人稱的口吻,控訴獵人對自己的無情獵殺。有趣的是,我們通過對比后發現:蒙古族兒童民歌《小白兔》(見例10),與河北民歌《小白菜》十分相似。

例13① 文化部文學藝術研究院音樂研究所編:《中國民歌》(第四卷),上海文藝出版社,1985年,第66頁。

首先,《小白兔》和《小白菜》的共同之處,表現在題材和主題思想方面。通過小白兔和孤兒的自述,表達了對生命的深切關愛,對弱者的無限同情,充滿著人道主義精神。確實,無論是蒙古族還是漢族,善良的心總是息息相通的。其次,從音樂形態方面來看,《小白兔》和《小白菜》在調式、音調、節奏、結構方面以及每句終止式的落音方面,均多有共同之處。例如,兩者都是徵調式,節拍,結構為四個樂句構成的樂段體(《小白菜》另有六句的變體,不取)。曲調大同小異,每句的結束音完全相同:2(商)、1(宮)、6(羽)、5(徵)。兩首民歌的共同點如此之多,顯然不是偶然現象,應該看作是同一首曲調的不同變體,屬于同宗民歌范疇。

內蒙古呼倫貝爾草原和關內河北省,兩地相隔遙遠,且又是蒙漢兩個不同民族,為什么會有同宗民歌流行呢?13世紀初,成吉思汗揮師西征,委派“國王”木華黎留守東線,主持與金國作戰事宜,長期經略中原,聯合南宋共同抗擊金國。于是,大量蒙古軍隊和隨軍人口進駐河南、河北地區。蒙古軍民和當地漢族民眾密切接觸,產生音樂文化交流,有些民歌曲調便在蒙漢軍隊和民眾中共同流行,逐漸形成同宗民歌。1279年,忽必烈統一中國,建立大元帝國。蒙漢人民之間的經濟文化交流更加密切,必然會產生更多類似的同宗民歌。由此可以推斷,產生《小白兔》和《小白菜》同宗民歌,最有可能是蒙古汗國至元朝這一時期。

(二)東烏珠穆沁旗《搖籃曲》

比較音樂學所面臨的問題之一,是開展本民族內部的音樂比較研究。諸如不同部落、不同地區之間的音樂比較研究等。作為“逐水草而居”的游牧民族,蒙古人的生活流動性強。同時,由于戰爭等原因,歷史上還曾發生過多次大規模遷徙。每當到達新的生活環境,便與當地部落或民族發生音樂文化交流,產生新的音樂體裁和風格。由于缺少文字記載,蒙古部落遷徙的歷史記憶,大都保留在民歌之中。例如,東烏珠穆沁旗流行的一首《搖籃曲》,其曲調與呼倫貝爾民歌《牧歌》十分相似。

例14①《錫林郭勒民歌精選》,內蒙古出版社,2013年,第516頁。

例15② 安波、許直編:《東蒙民歌選》,新文藝出版社,1952年,第93頁。

從以上兩例的比較中我們很容易看出,《搖籃曲》和《牧歌》的曲調非常相似,無疑是同一首曲調的不同變體,屬于同宗民歌范疇。如前所言,《牧歌》是巴爾虎、布里亞特蒙古部落民歌。那么,《牧歌》曲調是怎樣傳入烏珠穆沁蒙古部落的呢?有關這個問題的答案,還須從烏珠穆沁蒙古部落的遷徙歷史中去尋找線索。

1544—1547年,察哈爾博迪阿喇克汗在位。其子翁袞都喇爾命名所部為烏珠穆沁,這便是烏珠穆沁蒙古部落名稱之由來。史料記載,烏珠穆沁部落因懼怕林丹汗吞并,被迫離開故土,遷入喀爾喀蒙古境內,駐牧于東部的克魯倫河流域。民間口碑傳說中,同樣提到了烏珠穆沁部落曾經遷入喀爾喀蒙古的事實。1604年,察哈爾林丹汗即位,1634年病逝,在位30年。從時間上來看,烏珠穆沁部落因躲避戰亂而向北遷徙,應該是發生在1604年至1634年之間的事情。崇德二年(1637),多爾濟率部南遷,歸附后金皇太極。蒙古高原東部的克魯倫訶流域,是布里亞特、巴爾虎蒙古部落的生息之地。烏珠穆沁蒙古部落在那里駐牧,必然和當地的布里亞特、巴爾虎蒙古人密切接觸,發生音樂文化交流。

由此可以推斷,《牧歌》曲調傳入烏珠穆沁蒙古部落,并且產生新的變體,應該說是有可能的。從音樂形態方面來看,呼倫貝爾民歌《牧歌》是長調,而東烏珠穆沁《搖籃曲》則是短調,而且是3/4節拍,律動感很強,帶有某些舞曲特點。

據靈芝博士研究,呼倫貝爾陳巴爾虎蒙古部落的民歌,短調形態占據主導地位。且節拍的民歌數量很多。①靈芝:《堅守與傳承——陳巴爾虎蒙古民歌研究》,中國音樂學院2015級博士學位論文。由此可知,東烏旗流傳的《搖籃曲》,保持著《牧歌》曲調的原生形態,時代更為古老。反之,《牧歌》曲調從短調演變為長調,發生在烏珠穆沁蒙古部落返回故地以后。從音樂史的角度來看,東烏旗《搖籃曲》具有很高的史料價值。確實,兒童民歌曲調中蘊藏著如此寶貴的音樂資料,著實令人感到驚訝和興奮!

(三)察哈爾《搖籃曲》——酒歌《花牛乳汁》

錫林郭勒盟南部的察哈爾地區,流行著一首《搖籃曲》,由著名老一輩男低音歌唱家道爾吉演唱。這是一首宮調式兒童民歌,由四個樂句構成的樂段體結構。第一小節的曲調從主音向屬音作下行純四度跳進音程:1(宮)—5(徵)。歌詞是表現寧靜的草原之夜,安睡的寶貝,與內容十分貼切。結構方面也很有特色:第一、二、四樂句是重復的,第三句轉折處則引入新的音調,與前面形成對比。《搖籃曲》所表達的情感是單純的:母愛。故曲調以重復為主,用不著做太多的變化。

例16② 錫林郭勒盟文化體育局編:《錫林郭勒民歌選》(CD)生活短調民歌“生活類”第4部分第2曲,九州音像出版社,2013年。

無獨有偶,察哈爾地區還流行著一首古老的宴歌:《花牛乳汁》。我們不難發現,《花牛乳汁》的曲調與察哈爾《搖籃曲》基本相同,應該是同一支曲調的變體,屬于同宗民歌。然而,由于表現不同內容,曲調和結構產生了相應的變化。例如,《花牛乳汁》的第一小節出現5(徵)—3(角)大六度音程,向屬方向跳進,以此渲染宴會上的熱烈紅火場面。調式手法方面,通過強調3(角)音,將羽調式色彩揉進宮調式,深沉內在的抒情風格得到加強。結構方面也有了變化,由四小節擴充為六小節,打破對稱性,形成非方整性結構,增強了曲調發展的內在動力。《花牛乳汁》生動表達出人們齊聲歌唱、歡樂歌舞,抒發共同情感,追求美好愿景的民俗場景,確實是一首優秀的宴歌。目前,這首宴歌很少有人演唱,幾乎瀕臨失傳。所幸的是,20世紀50年代,蒙古族老一輩作曲家達·桑寶搜集到《花牛乳汁》,將其收入《察哈爾民歌集》,才得以保存至今。

有的學者認為,《花牛乳汁》原本是北元時期的一首宮廷歌曲。從時代風格和音樂形態方面來看,年代更為古老,屬于曲調母體,1634年,林丹汗抗清失敗,翌年北元滅亡,宮廷歌曲傳入民間,輾轉流傳至今,并產生一些變體。察哈爾《搖籃曲》便是其中一個重要變體。從音樂史的角度來看,兩支曲調均具有很高的資料價值,值得進一步深入研究。

五、蒙古族兒童民歌曲調中的“活化石”

世間萬物的發展規律都是由低到高,由簡到繁,由淺入深,蒙古族民歌也不例外。從音樂形態和風格方面來看,大凡簡單樸素的東西,往往都是些古老的東西。換言之,音樂形態越是簡單,其產生的年代便越是古老,音樂文化堆積層中埋藏得更深,屬于民歌早期發展階段的產物。問題在于,既然有些蒙古族兒童民歌的音樂形態簡單樸素,是否意味著這些曲調產生于古代,比普通民歌曲調的歷史更久遠呢?

早在一個世紀以前,匈牙利作曲家左爾丹·柯達伊便回答了這個問題。他在《論匈牙利民間音樂》一書中指出:“不斷反復兩小節或短小的動機,這是所有原始民族音樂中特有的形式甚至在向前發展了的民族的那些仍具有生命力的古老傳統中,也存在著這種形式。……兒童在他們的歌曲中正如他們的整個發展中一樣,重新經歷人類的原始時期,所以他們用動機反復這一原始的形式開始他們的音樂生活。”②〔匈〕柯達伊:《論匈牙利民間音樂》,廖乃雄譯,人民音樂出版社,1985年,第90頁。

確實如此,蒙古族兒童歌曲中存在著原始音樂曲調,歷史十分悠久。某些曲調確實屬于原始音樂范疇,堪稱是民族音樂的“活化石”。《青蛙調》是一首徵調式的民歌,上下兩個樂句構成的樂段體結構,每個樂句4小節。上句落在屬音2(商)上,下句則在主音5(徵)上結束,形成“主—屬”呼應關系。《青蛙調》的奇特之處在于它的調式:曲調是由徵調式的主音、下屬音、屬音:“5—1—2”構成,以主音5為中心,四度音程與五度音程輪流跳進,形成了《青蛙調》的曲調。終止式中出現一次6(羽)音,帶有經過音的性質。從五聲音階調式理論來分析,《青蛙調》的曲調中缺少3(角)音。換言之,只經過了三次五度相生,尚不能構成完整的五聲音階,屬于四聲音階范疇。

蒙古族兒童民歌的音樂形態中,曲調結構占據重要地位。如果說調式是語法的話,那么結構則是章法,沒有章法是寫不出好文章的。兒童民歌中的某些曲調,同樣具有簡潔精短、古樸稚拙的風格特點,顯然是穿越了時間的長河,歷經磨洗沉淀,輾轉流傳到今天。例如,科爾沁民歌《太陽之歌》,就是一首典型的例子。

例18① 烏蘭杰主編:《扎賚特民歌》(蒙文版),第290頁。

《太陽之歌》在內蒙古廣為流行,幾乎達到婦孺皆知的地步。這是一首羽調式的民歌,上下兩個樂句構成的樂段體,每句只有短短兩小節,總共才四小節,帶有原始音樂的結構特點。從其調式方面來看,《太陽之歌》的曲調是由“羽、徵、角”三個音構成的,同樣也是四聲音階。經過三次五度相生,產生了四個音:徵(5)—商(2)—羽(6)—3(角)。曲調中省略了2(商)音,故不能簡單地看做是“三音列”。有意思的是,新疆地區的蒙古族中,同樣流行著《太陽之歌》的變體。由此可知,《太陽之歌》是一首十分古老的歌曲,源遠流長,超出了地域性的兒歌范疇。

例19② 烏蘭杰編:《科爾沁長調民歌》(蒙文版),第453頁。

新疆蒙古族兒歌《太陽,太陽》,歌詞相同。節奏也基本一致,顯然是同一首民歌的不同變體。1927年(昭和二年)日本女蒙古學家鳥居君子游歷內蒙古,在其《從土俗學上看蒙古》一書中,記錄了內蒙古東部喀喇沁地區的兒歌《陽光》,遺憾的是只有歌詞,沒有記錄下曲調。但從歌詞上看,《陽光》與《太陽之歌》的歌詞基本相同,無疑是同一首民歌。

鳥居君子說:“這是在喀喇沁向一位年邁的女老師請教的童謠。該老師當年五十歲左右。據說是她童年時代,她祖父祖母教給她的,歌名叫《陽光》,歌詞唱道:‘黑暗的夜晚快躲開,溫暖的太陽快過來。我向太陽跪拜,獻給炒米奶粥。’作為童謠,歌詞很幼稚,但表現出了蒙古的氣候、人情、風俗。蒙古人討厭寒冷和黑暗,太陽升起后,周圍變得暖和而明亮,所以唱出討厭的寒冷和黑暗快躲開,溫暖的陽光快過來,并把蒙古人飲食中的上品炒米、奶粥獻給太陽。這就是蒙古兒童的心靈世界。”①〔日〕鳥居君子:《從土俗學上看蒙古》,賽音朝克圖、娜拉譯,內蒙古人民出版社,2016年,第391頁。

有跡象表明,《太陽之歌》并不是一般的兒歌,而是遠古時期蒙古部落的薩滿教祭祀歌曲。每當祭祀太陽神時,部落成員便集體演唱此歌。所謂“嘗奶食”和“吃豬頭”,不過是蒙古先民供奉太陽神的祭品而已。

我們仔細揣摩《太陽之歌》的歌詞,不禁令人想起契丹人的狩獵祭祀歌曲《焚骨辭》:“冬月時,向陽食。若我射獵時,使我多得豬鹿。”②《隋書·北狄列傳》卷八十四,中華書局,1973年,第1881頁。契丹人的風俗,獵獲和食用野生動物之后,將其骨骼掛在樹上,定期祭祀并焚燒,《焚骨辭》便是一首祭祀歌曲。歌詞結構是兩句為一段。從第一段歌詞“冬月時,向陽食”的情況來看,很有可能是“三言體”結構。至于第二段歌詞字數增多,成為長短句,恐怕是漢語翻譯所造成的。其實,也可以譯成“三言體”:諸如“我射獵,獲豬鹿。”雖有些損失,但基本意思并沒有多大改變。朝花夕拾,不僅個人是這樣,民族本身也是這樣。遠古時代的祭祀歌曲流傳到近現代,演變成為兒歌,是值得重視的音樂現象。

隨著社會的發展,音樂的進步,審美意識的提高,某些遠古時代的祭祀歌曲,因其過于原始簡陋,已經不能適應人們的審美需求。于是,薩滿巫師們創造出新的祭祀歌曲,取代業已過時的祭祀歌曲。然而,被淘汰的祭祀歌曲,并沒有退出歷史舞臺,而是以兒歌的形式繼續流傳,受到蒙古族兒童的喜愛。由此可知,遠古先民的音樂審美意識,大約與近現代的兒童水準相當。從今天蒙古人的審美體驗來看,自然是古樸稚拙的。

隨著時代的變遷,有些祭祀歌便顯得過時,不能代表全體族群的共同情感,從而被新的祭祀歌曲所逐漸取代。然而,簡潔古拙質樸的祭祀歌曲的曲調,卻適合于表現兒童生活,遂被改造成兒童民歌,經過轉型后獲得新的生命,一直流傳到今天。蒙古人向來珍惜自己創造的物質財富,最大限度地加以綜合利用,舍不得浪費一星半點。大人的衣服變小了,舍不得扔掉,將其改造為童裝,讓孩子們穿在身上,顯得也很漂亮!蒙古人對于自己所創造的精神財富,也一樣倍加珍惜,想盡辦法加以綜合利用。原始音樂風格的祭祀歌曲,被改造為兒童民歌,即是很好的例子。天似穹廬,歷史老人賦予母親——蒙古族一把倚天剪刀,用來剪裁原始祭祀歌曲,將其改制成兒童歌曲。一把巨剪裁剪掉的則是數個世紀的滄桑歲月。這樣的大手筆,只有人民才能做得到!

六、蒙古族兒童民歌的審美理念

蒙古族民歌的美學本質,可以概括為:生命的藝術、生態的藝術、生活的藝術。那么,從音樂美學角度來說,蒙古族兒童民歌的核心理念又是什么呢?筆者以為,不妨簡單概括為三個字:生命力。

馬克思說:“有粗野的兒童,有早熟的兒童。古代民族中有許多是屬于這一類的。希臘人是正常的兒童。他們的藝術對我們所產生的魅力,同它在其中生長的那個不發達的社會階段并不矛盾。”③〔德〕馬克思:《政治經學批判導言》,《馬克思恩格斯選集》第二卷,人民出版社,1972年,第114頁。從歷史上看,蒙古族既不屬于粗野的兒童,也不屬于早熟的兒童,而是草原上騎馬馳騁的正常兒童:一百多首兒童民歌,充滿童真、童趣和童心。每首歌都連接著母親、故鄉和伙伴,真實記錄著蒙古人所經歷的兒童時代,生命力勃發的全過程。對于每個蒙古人來說,兒童時代是人生的燦爛朝霞,短暫易逝,卻久久埋藏于心,永世難忘。每當人們追憶起兒童時代,回味兒歌童謠的淳樸之美,不免露出會心的微笑。心中涌起濃濃的鄉愁。誠然,兒童時代是短暫的,兒童生活是單純的。短暫中寄寓著永恒,單純中蘊含著豐富,乃是蒙古族兒童民歌的特點所在。

從兒童教育的角度來看,蒙古人之所以能夠不斷培養出心身健康、品行端正的兒童,其原因固然很多。但有一條重要原因:優美的兒童民歌伴滋潤著孩子們的心靈,伴隨著兒童茁壯成長。試問,從“一代天驕”成吉思汗到騎馬勞作的普通牧民,哪一個蒙古人不是在兒歌童謠的熏陶下成長起來的呢?又有哪一個蒙古族少年兒童不是通過歌唱來表達最初的內心沖動呢?歷史證明,蒙古族的兒童教育是成功的。審美為先,寓教于樂,兒童民歌發揮著重要作用,堪稱功不可沒!

(一)關愛與守護生命

碧草榮枯,氈車轉徙。蒙古族兒童民歌中所體現的基本理念,便是守護生命和關愛生命。一個幼小的生命降生在草原環境里,在嚴苛的自然環境中生長,確實是一件不容易的事情。為此,幼小的生命需要守護、關愛和培育,才能順利長大成人。猶如一棵大樹,歷經嚴寒酷暑、雷電冰雹的考驗,方能屹立于草原山川。音樂是生命的守護神,對于蒙古族兒童說來,自呱呱墜地時起,便和音樂結下了不解之緣。幼小生命從外界所得到的第一個信號,是母親的輕輕呼喚。在蒙古族兒童民歌中,搖籃曲集中體現守護生命的理念,顯示出母親對自己的孩子——弱小生命的關愛和愛護。兒歌童謠融入母親潔白的乳汁,點點滴滴,流入嬰兒的靈魂深處。

例20① 烏蘭杰主編:《科爾沁長調民歌》(蒙文版),第451頁。

在《搖籃曲》的歌詞里,母親用草原上諸多美好的事物,通過一連串的比喻,盡情贊美自己孕育的小生命。母親演唱《搖籃曲》是性情所致,順其自然,一如皓月舒波、清泉流水一般。搖籃曲是母親情感的洪流,憐愛的信息。對于嬰兒的成長發育而言,具有不可估量的意義。確實,蒙古族形成善良的性格,美好的心靈,高雅的氣質,與母親哼唱的《搖籃曲》有著直接關系。其實,蒙古族女人是世界上最早實施胎教的群體。她們在孕育生命的過程中,一直在演唱民歌。優美動聽的旋律,始終伴隨著胎兒,有助于母腹中的胎兒健康發育。

音樂具有感天地、泣鬼神的功效,不啻搖籃中的嬰兒,就連牧場上的羊群,同樣離不開優美的歌聲。羊群在牧場上吃草,不時聽到牧羊女的長調歌聲,知道主人就在附近,時刻關注著自己,感到安全,便會安心吃草。反之,如果長時間聽不到主人的歌聲,羊群便會騷動起來,甚至預感到危險即將來臨。至于歌聲呵護生命的職能,則是通過儀式歌來體現。例如,母親演唱《招魂曲》,有目的是為孩子治療驚嚇導致的疾病。《招魂曲》和《搖籃曲》兩者形態不同,風格迥異,但其目的是一樣的:關愛生命和呵護生命,始終貫穿著生命理念。

(二)生命力的勃發與宣泄

蒙古族兒童成長到三四歲,離開“烏魯貴”(搖籃)之后,便投入草原的懷抱。草原兒童的生活內容:玩耍!自己玩耍,和小伙伴玩耍,和羊羔牛犢玩耍,如此而已。生命即是生長,生長導致勃發。生命力的勃發需要宣泄,游戲便是孩子們生命力宣泄的最好方式。蒙古族兒童游戲的構成因素有三:一是草原生態語境,二是群體行為,三是對抗意識,缺一不可。

兒童游戲源自于蒙古族的游牧生活,自然離不開草原環境。諸如,射羊拐骨、下“寶根·吉日格”棋(鹿棋)等,都是蒙古人游牧和狩獵生活的產物,帶有鮮明的草原文化特色。古代蒙古人的兒童游戲有打髀石、射木弓等。髀石就是公狍子拐骨。凹陷處可灌注鉛錫或青銅,增加其重量,成為兒童玩具。《蒙古秘史》記載:“帖木真十一歲時,札木合贈帖木真以公狍髀石,帖木真以銅灌髀石交為安答,于稱安答之斡難河冰上擊髀石時為安答焉。”①道潤梯步:《新譯簡注蒙古秘史》,內蒙古人民出版社,1979年,第79頁。1172年冬季,少年帖木真和札木合一起玩耍,斡難河冰面上擊打髀石。應該是兩人或多人進行比賽,手持木棍擊打髀石,射中目標物或射入門框,以決勝負。

“射木弓”——草原上的男孩子自制弓子玩耍,多用粗柳條制作。比賽射遠、射準或射高,非常有趣。1173年春,帖木真和札木合在一起玩耍,比賽射木弓。《蒙古秘史》記載:“共射木弓時,札木合贈帖木真以二歲牛角粘合鉆孔之鳴鏑,帖木真以柏木頂頭交而為安答焉。”②道潤梯步:《新譯簡注蒙古秘史》,第79頁。這兩項游戲應該都是群體行為,眾多兒童在一起玩耍。《蒙古秘史》中講述的是帖木真和札木合的故事,其余參與者略而不談罷了。另外,無論“打髀石”還是“射木弓”,都是競技性游戲,均在大自然環境中進行,充滿著對抗性,堪稱是古代蒙古兒童游戲的典型例子。

從成吉思汗時代到今天,時光流逝了八百多年,有些兒童游戲已經消失了。但射羊拐骨、下鹿棋、射木弓等游戲,至今還在民間流傳,孩子們依舊喜歡玩耍,樂此不疲。尤其是“鹿棋”,更是一項古老的游戲項目,陰山巖畫中就有石刻的“鹿棋”棋盤,屬于北方游牧民族共同創造,至少有兩千年的歷史了。然而,無論時代興替,游戲項目興衰,均不能改變一個基本事實:生命即是生長,生長必然導致勃發。游戲是兒童的天性,也是孩子們生命力宣泄的最好方式。

(三)生命力的輻射與燭照

生命力的本質屬性是輻射與折射,由此及彼,燭照他物。蒙古族兒童民歌中的擬獸歌曲,集中體現出生命力輻射與折射的理念。草原兒童對野生動物充滿好奇,細心觀察其動作神態、生活習性,乃至于活動規律,積累了豐富的感性知識。蒙古人都知道,自己兒童時代的崇拜偶像,一是史詩中的“把阿禿兒”,即鎮壓惡魔的蓋世英雄,二是天上飛翔的雄鷹,三是地上飛跑的野狼。確實,兒童們渴望自己像“把阿禿兒”一樣孔武有力,雄鷹一樣凌空翱翔,豺狼一樣飛速奔跑。幼小心目中對超強力量、超快速度和超人戰功的憧憬和渴望,從上述野生動物身上得到了滿足。

遠古蠻荒時代的人類、飛禽和走獸,三者生息在大自然母親的懷抱中,食物鏈各自平行,沒有產生交叉重疊,更沒有像后來那樣產生直接沖突。因此,蒙古先民的觀念中,并沒有所謂惡獸的概念。蒙古人自古篤信薩滿教,其基本理念是自然崇拜、圖騰崇拜和祖先崇拜。所謂圖騰崇拜,其實就是崇拜野生動物。存在決定意識,薩滿教選擇動物圖騰,主要看以下三條標準:一是力量,二是速度,三是捕獵技巧。力量、速度和技巧,恰恰也是部落先民賴以謀生的主要法寶。為此,大凡力量大且速度快的野生動物,如虎、棕熊、野狼之類,受到部落先民的熱烈崇拜,理當入選為薩滿教圖騰。至于鹿、海青、天鵝等動物,雖然力量稍遜,但速度極快,無比敏捷,且捕獵技巧高超,同樣入選為薩滿教圖騰,受到部落先民的崇拜。有趣的是,個體的審美意識形成過程,往往再現族群審美意識形成初始階段的某些特征。蒙古族兒童對于野生動物的崇拜與模仿,便是源于原始薩滿教的圖騰崇拜觀念。

結語

蒙古族兒童民歌中的優秀歌曲,并沒有因時代變遷而過時。許多兒童民歌內容健康,形式多樣,生動活潑,適合兒童特點,且富有教育意義。經過精心選擇,編入兒童音樂教材,即可繼續發揮其應有的美育功能。2003年秋,我擔任《蒙古學百科全書·藝術卷》主編工作。承蒙內蒙古藝術學院領導照顧,“藝術卷”辦公室設在該校專家樓。不久,趙宋光先生應邀前來內蒙古藝術學院講學,輔導青年教師科研,我們剛好住在上下樓。趙宋光先生是我國著名音樂理論家、美學家,也是我在中央音樂學院讀書時期的老師。于是,我們一起商量,打算合作出版一部《蒙古族兒童民歌選》。根據我們的設計,該書配有鋼琴伴奏,蒙漢雙語合璧,簡譜主旋律和五線譜相對照,以利于向國內外推廣發行。我們之所以產生編輯出版《蒙古族兒童民歌選》(鋼琴伴奏版)的想法并不偶然,而是事出有因,醞釀多時。

首先,隨著現代化和城市化的推進,大量蒙古族人口從農村牧區進入城市,文化生活發生了巨大變化。最為明顯的變化之一,就是傳統兒童民歌大量流失。現在的蒙古族兒童,無論生活在城市還是農村牧區,已經都不會唱兒歌童謠了。因此,我們希望通過編撰出版一部《蒙古族兒童民歌選》(鋼琴伴奏版),為保護兒童民歌做出應有貢獻。

其次,我國樂壇長期以來對兒童歌曲創作重視不夠,嚴重缺乏優秀的兒童歌曲。廣大少年兒童幾乎沒有歌曲可唱,只好同成年人一起唱流行歌曲,甚至是愛情歌曲,令人感到痛心!

為此,我們希望通過編輯出版《蒙古族兒童民歌選》,向少年兒童提供優秀的蒙古族兒童民歌,以便孩子們學習和演唱。同時,該書也可以作為兒童音樂教材,向幼兒教師和中小學音樂教師提供參考資料。

《蒙古族兒童民歌選》的總體方案確定下來之后,我立即投入案頭工作,搜集整理了80余首我國各地的蒙古族兒童民歌,將歌詞翻譯為漢文,形成蒙漢雙語版的兒童民歌。趙先生懷著極大的熱情,著手譜寫鋼琴伴奏。每完成一首歌曲,我們兩人便共同研究推敲,修改后加以定稿。然而,正當編配工作順利進行時,卻發生了一件意想不到的事情:趙先生的夫人身患重病,他必須趕回廣州家里照料妻子。從此,趙先生再也沒有回到呼和浩特,《蒙古族兒童民歌選》也進入了停工狀態,至今未能完稿,留下了深深的遺憾!

“靡不有初,鮮克有終。”如果沒有趙先生當年的鼓勵和支持,尤其是在合作的路上邁出第一步,恐怕不會有我后來對蒙古族兒童民歌的研究探討工作。為此,我在這里特向趙先生表示誠摯的謝意!

2010年,我和作曲家馬鐵英商量,創作一部兒童題材的無伴奏大合唱。因為,我對于《蒙古族兒童民歌選》出版計劃的落空是不甘心的。于是,我從原先譯配的兒童民歌中精選出12首優秀曲目,表現蒙古族兒童多姿多彩的草原生活。

馬鐵英是一個成熟的專業作曲家,創作態度嚴肅認真,作曲技法精湛,多有佳作問世。他接到組曲12首曲目后,并沒有馬上動手創作,而是反復醞釀,進行深入細致的準備工作。例如,他多次前往幼兒園,近距離地觀察兒童生活,以便更準確地把握兒童心理和情感表達方式。經過三次大改,無數次地小改,我們終于完成了無伴奏《蒙古族兒童民歌組曲大合唱》的創作。9年時間過去了,我們曾聯系一些兒童合唱團,試圖推出這部兒童題材的無伴奏合唱組曲,一直沒有成功,依舊是留下了深深的遺憾!

附言:本文原為《蒙古族兒童民歌選》的序言。在撰寫論文過程中,除了引用自己搜集的兒童民歌之外,還引用了不少其他出版物所發表的兒童民歌。有些朋友還向我提供了自己辛苦搜集得來的兒童民歌,令我十分感動和欽佩。在此,我特向所有幫助過我的朋友表示誠摯的感謝!