讓黃埔精神融入民族復興的偉大實踐

□ 歐陽維

繼承和發揚黃埔精神,應與推進中華民族偉大復興緊密聯系起來,形成歷史與現實、精神與物質、理論與實踐的有機結合。我們要從認識和實踐兩個方面著手,從學習和繼承黃埔精神的過程中,不斷挖掘和汲取支撐民族復興偉大實踐的精神力量。

一、以歷史和先輩思想為依據領會黃埔精神內涵

理解和把握黃埔精神,應以黃埔軍校的歷史和孫中山等前輩的原創本意為依據。1926 年,黃埔前輩安體誠首次在《黃埔日刊》中提出了黃埔精神的初步概念,他認為“一個團體,一種組織,只要它能繼續存在而成為一種勢力,必定具有也必定形成一種特殊精神”。從繼承這個角度出發,應認真了解黃埔軍校各個階段的歷史,把握前輩的思想脈絡,理解黃埔精神的基本內涵。

黃埔軍校建立的目的,正如孫中山先生所言,是希望通過創建革命軍,來挽救中國的危亡。他在開學典禮上致詞說:“我們開辦這個學校,要用里面的學生做根本,成立革命軍,諸位就是將來革命軍的骨干。創立了革命軍,我們的革命才能成功。”其中表達的精神內涵是,在中國,要實現革命的目標,必須有一只革命的軍隊;要有革命的軍隊,必須要有過硬的骨干。那么要成為這支革命軍隊的骨干,需要怎樣去做呢?中山先生在陸軍軍官學校的開學典禮上說,黃埔的學生,“要從今天起,立一個志愿,一生一世,都不存在升官發財的心理,只知道做救國救民的事業”。可想而知,在上世紀20 年代初期,升官發財仍然是十分吸引人的價值觀,直到今天,不是仍然有著不少人夢想著要升官發財嗎?因此,中山先生直接要求進入黃埔學習的學生,不要想著升官發財,不要想著當了黃埔學生就能出人頭地,而是讓他們宣示:一生一世都要做救國救民的事業!這是何等的期待和要求!這種要求,是要黃埔同學在入校第一天起就要進行人生的選擇,就要進行道德的選擇,就要考驗學生本人有著怎樣的良知。

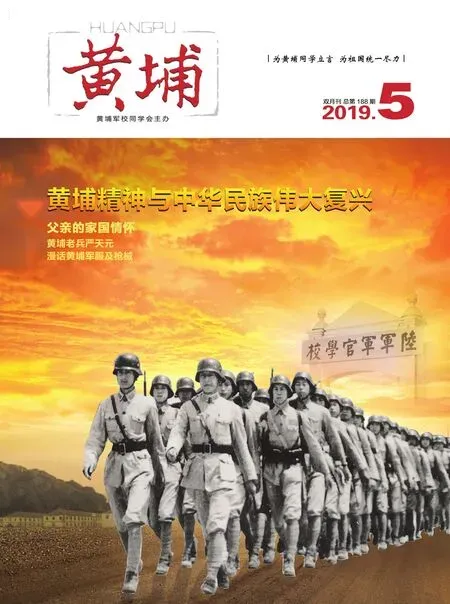

/ 1924 年11 月3 日,孫中山檢閱黃埔軍校學生。

從孫中山宣布的黃埔軍校訓詞中,可以看到大革命的政治領袖對未來拯救國家的黃埔生明確的要求:黃埔學生必須要貫徹革命黨的宗旨;必須以建立一個新中國進而為世界做出貢獻為己任;必須時刻走在時代的前列,做人民的先鋒;必須勤奮工作,不可懈怠;必須堅毅勇敢,不怕犧牲;必須忠誠可信,為事業奮斗終身。1926 年10 月4 日,在黃埔軍校第4 期學生畢業典禮上,黃埔同學又高聲宣讀了蘊含著黃埔精神的誓詞:“不愛錢,不偷生。統一意志,親愛精誠,遵守遺囑,立定腳跟。為主義而奮斗,為主義而犧牲。繼續先烈生命,發揚黃埔精神。以達國民革命之目的;以求世界革命之完成。”這個誓詞進一步細化了孫中山先生的校訓,強調了親愛精誠的團結精神。應當說在建校初期的幾年里,黃埔精神的基本內涵已經形成,其基本要詣就是:愛國、革命、團結、犧牲、奮斗、忠誠。

二、以動態和實踐視角認識黃埔精神的充實發展

先輩們認為,黃埔精神具有形成、發揚與擴大的可能性,這種可能性要受到歷史和環境的支配,也必然要靠每一個人的努力而獲得發展。這就是說,黃埔精神在不同的歷史時期,都會受到環境、條件和個人實踐的影響而發生相應的變化。從舊中國走向新中國的實踐中應當、并將會有所發揚和發展,中國革命的歷史進程證實了這個論斷。

孫中山先生等革命先輩,在黃埔軍校成立之初為黃埔學生立的校訓不是為了說說而已,而是為了實踐革命的思想和政策的目標,并非空談。在不同的歷史階段,黃埔軍校的師生以自己的實際行動,不但踐行了黃埔精神,而且發揚和豐富了黃埔精神,這個踐行的過程是火與血的交融,是歷盡磨難的征程。

在軍校的組織領導上,實現了國共在人才培養上的第一次合作,形成了兩黨共同參與領導、共同培養軍事政治人才的模式。在校領導層,以蔣介石為校長,同時亦有堅持中山先生聯俄、聯共、扶助農工三大政策的廖仲愷為黨代表;在教學管理層,既以李濟深、鄧演達為教練部正副主任,又以葉劍英為教授部副主任;在政工層,來自中共的周恩來擔任了政治部的主要領導。在教官層,既有何應欽這樣的國民黨人,還有熊雄、惲代英、蕭楚女、聶榮臻、張秋人等共產黨人。

黃埔軍人在武裝斗爭和戰爭的實踐中經受了考驗,為推進中國革命的進程發揮了重大作用。1924 年,黃埔軍校建校之初,就擔負了平定商團叛亂的主力軍任務,打響了黃埔軍校建校以來的第一槍。鄭洞國、周士第、黃維、陳賡、關麟征、杜聿明、李之龍這些黃埔1 期學生沖在了平定商團作戰的第一線,始終起到了模范作用,體現出作先鋒的黃埔精神,使黃埔軍人很快成為革命軍隊的核心,使革命黨人紛紛集合在它的周圍,得到了人民群眾的擁護。

在東征之戰中,為攻克淡水固守之敵,黃埔軍校從教導1、2團抽出了10 名軍官和百名士兵組成敢死隊,由營長蔡光舉帶領奮勇殺敵,取得了淡水之役的勝利。在戰斗中,營長蔡光舉、連長余海濱,排長葉彧龍、刁步云、江世麟光榮犧牲。蔡營長戰前在給其胞兄的一封信中說道:“為革命者,只有‘死’和‘血’,才能促成革命之成功。‘主義’之花,需用鮮血澆灌。因此,我已抱定死之決心,以我之血,澆灌主義之花。”蔡光舉作為黃埔軍人,以自己的熱血,踐行了不怕死的黃埔精神。

北伐戰爭是以國共合作為基礎的,遵循了黃埔校訓中“團結”的精神,這無疑是取得戰爭勝利的基礎。國共在這個階段中繼續合作,在領導指揮和作戰方面形成一致,這與北洋軍閥擁兵自重、互不團結的情況形成了鮮明對比,為在戰略上形成集中優勢兵力各個擊破提供了客觀基礎。在北伐軍的作戰力量中,軍事和政治指揮員分別由國共兩黨黨員交叉擔任,在總部的指揮機構中也安排了共產黨員擔任職務。中國共產黨提出了鞏固“國民的聯合戰線”的要求,號召國共合作推翻國內軍閥,推翻世界帝國主義。張治中、鄧演達都曾推薦周恩來在北伐軍中擔任要職;周恩來也積極協助鄧演達組建北伐軍總政治部,并推薦了郭沫若、陽翰笙、肖勁光等人進入北伐軍總政治部或各軍任職。在北伐戰爭的實踐中,貫徹和發揚了黃埔精神,達成了國共之間的一致,實現了通過國共合作取得作戰勝利的范例。

抗日戰爭是全民族與侵略者之間的殊死搏斗。在這場戰爭中,黃埔精神得到了新的發展和升華,成為中華民族抗戰精神的一個重要組成部分。以往的戰爭多是中國人之間的內戰,而在這場民族抗戰中,在黃埔精神指引下,黃埔軍人為人先鋒,前仆后繼,沖在戰斗的第一線,為民族存亡拼死搏擊,在戰爭實踐中繼承和發揚了不怕死的黃埔精神。他們通過抗戰火與血的熔煉,為民族精神增添了新的光芒。黃埔軍人在抗戰烽火中,培育鍛造了盡忠報國的核心價值理念,在這種價值理念的指引下,黃埔健兒在正面戰場、敵后游擊戰場和全面抗戰的各個領域屢建功勛。孕育和展現了親愛精誠的精神力量,誠心同德,精誠團結,孕育國家、人民和軍隊的凝聚力,提振了抗日將士的勇氣,以視死如歸的軍人魂激勵了民族抗戰。在抗日戰爭歷次重大戰役、會戰中,黃埔師生拋頭顱,灑熱血,救國救民,視死如歸,為國捐軀的黃埔將領就達200 多人。

抗日戰爭使國共又一次以民族生存為上,攜起手來,共同抗敵。在這個過程中,黃埔軍校師生為形成國共合作共同抗戰發揮了核心作用。1937 年7月17日,蔣介石發表了廬山談話:“如果戰端一開,那就地無分南北,人無分老幼,無論何人皆有守土抗戰之責任。”中國共產黨相繼發布了《抗日救國十大綱領》,提出建立抗日民族統一戰線,并在1937 年8月和10月,將陜北中央紅軍和在南方13 個地區的紅軍游擊隊分別改編為國民革命軍第8 路軍和新編第4 軍。之后,中央通訊社發表《中共中央為公布國共合作宣言》,國民政府承認共產黨的合法地位,至此抗日民族統一戰線正式形成,第二次國共合作從此開始。

以國共合作為基礎,兩黨表現出了民族至上的團結精神,在抗日戰爭的歷次重大會戰中,都會有國共兩黨黃埔師生的身影。他們互為師長,互為同學。黃埔軍校在抗日戰爭的艱苦條件下,采取分散辦學的方式,陸續培養了約20 萬畢業生,源源不斷地奔赴抗戰前線,成為全民族抗戰的主力軍。抗日戰爭中,國共兩軍黃埔軍校出身的團以上軍事指揮官約有3000 多人,擔任師長以上職務的有300 多名,其中10 多個軍的軍長、30 多個師的師長是黃埔軍校的畢業生。

與黃埔軍校創辦初期相比,抗日戰爭中黃埔軍校的教育體系得到了很大的發展和完善。黃埔軍校建校時專業相對簡單、主要以步科為主的教學設置,在抗日戰爭需求的牽引下,派生和形成了具有現代軍事教育雛形、綜合配套的軍校體系。抗戰時期黃埔軍校的領導和管理模式,對提高抗日戰爭指揮人才的質量發揮了重要作用,對國共兩黨軍事教育體系的形成產生了直接影響。經過抗日戰爭的洗禮,黃埔軍校逐步形成了中國現代軍事教育體系的基礎,其教學體系、課程體系和學科體系日臻完善,基本適應抗敵作戰需要,成為國家防衛能力的重要組成部分。實踐證明,黃埔精神在建校后的歷次戰爭實踐中得到了不斷升華和發展,在為民族生存、國家統一而奮斗的進程中發揮了不可替代的引領和激勵作用。

三、在民族復興的實踐中尋找與黃埔精神的結合點

中華民族的偉大復興是一個歷史進程,黃埔軍校的歷史是這個進程中的一個部分;黃埔精神對于新時代民族復興的進程仍然能夠發揮重要作用。如同黃埔先輩一樣,他們在那個年代貫徹黃埔精神不是停留在口頭上,而是身體力行,不畏困難、不怕犧牲,通過實踐完成自身使命。我們今天繼承和發揚黃埔精神,應與中華民族偉大復興的社會實踐緊密結合,讓黃埔精神放射出新的時代光輝。

第一,在民族復興的進程中發揚愛國、團結、奮斗、犧牲的黃埔精神。只要國家存在,愛國就是永恒的主題。應繼承黃埔最為崇尚的愛國精神,不斷推進各項事業發展。應以“親愛精誠”的團結精神,凝聚和形成中華民族偉大復興的合力,形成國家統一、民族團結的內在動力。成萬事離不開一個“誠”字,中國人要講誠信,中華民族要講誠信,這種由至誠出發形成的愛國情懷和團結精神是實現中華民族偉大復興的精神支撐。中華民族復興的歷史進程不會一帆風順,一定會遇到很多艱難險阻甚至嚴峻的形勢,需要我們繼承和發揚黃埔精神,為民族的生存和發展不懈奮斗。

第二,深入發掘黃埔師生對民族復興做出的歷史貢獻。黃埔精神體現在不同歷史階段的社會實踐中,在新時代繼承發揚黃埔精神,需要通過對黃埔軍校歷史的深入發掘,梳理和研究黃埔師生在各個方面做出的貢獻和犧牲,豐富對黃埔精神的認識。應以歷史唯物主義為指導,實事求是地梳理和評價黃埔師生在中華民族生死存亡的歷史關頭做出的歷史性貢獻,重點聚焦創建黃埔軍校、東征北伐、抗日戰爭等國共合作的歷史階段。這些凝重的歷史畫面,是黃埔精神在不同時期展現出的生動寫照。黃埔先輩曾經按照黃埔精神的指引前仆后繼,英勇犧牲,又在戰爭實踐中創造性地豐富和完善了黃埔精神。在新的歷史時代,應通過積極的社會實踐,將繼承發揚黃埔精神和實現中華民族偉大復興的具體步驟緊密連接起來,成為推進兩岸交流與融合,最終實現國家統一各項工作的強大精神動力。

第三,讓黃埔精神融入民族復興的偉大實踐。以領會黃埔精神實質為基礎,向黃埔先輩學習,樹立正確的人生觀和價值觀。結合工作和社會實踐,形成從人民利益和國家民族的根本利益出發判斷是非的能力。學習黃埔前輩,不論處在什么樣的崗位,生活在什么樣的環境中,都能夠從國家民族生存發展的大局出發,積極發揮自己的主觀能動性,做歷史前進的先鋒。學習黃埔先輩,用黃埔精神鞭策和要求自己,在生活實踐中體現愛國和團結精神,在歷史的重要關頭能夠做出應有的奉獻和犧牲。學習黃埔先輩,過好名利關,正確對待個人得失,更加關注國家民族的興亡和人民的喜怒哀樂,牢牢樹立群眾觀點。學習黃埔先輩,創新和發展黃埔精神,在民族復興的偉大實踐中做出新的貢獻。

第四,以對黃埔精神的認同為基礎加強兩岸交流溝通。對黃埔精神的認同,從根本上說,是對民族觀、國家觀和價值觀的認同。有了這種認同,兩岸開展溝通和交流活動就有了共同的思想基礎。黃埔軍校是國共合作的成果,黃埔精神是國共認同的價值取向。為此,應支持兩岸學者和相關單位開展對黃埔軍校歷史和黃埔精神的共同研究和定期交流,設立研究項目,收集整理歷史檔案資料,逐步建立研究共享機制,為專家學者和普通民眾創造開放的研究和學習條件。情況允許時,可考慮在兩岸相關城市分別建立和完善研究機構和與黃埔軍校歷史和黃埔精神傳承相關的展覽場所。

第五,做好黃埔精神的系統梳理和普及傳播工作。在中華民族偉大復興的進程中充分吸收黃埔精神的營養,需要更多的民眾,特別是青年一代了解黃埔軍校的歷史,認同和接受黃埔精神。這就要在研究單位、博物館、學校課堂和群眾文化場所提供系統完整的黃埔軍校知識;支持黃埔軍校歷史和黃埔精神進入課堂和科研,打好繼承發揚黃埔精神的基礎。充分發揮媒體和藝術手段的作用,支持以黃埔軍校歷史和黃埔精神為主要內容的藝術創作,用黃埔精神影響年輕一代。繼承和發揚黃埔精神,應以對黃埔先輩的尊敬和對國家人民的至誠之心,努力在實際行動中體現出對黃埔精神的崇尚和認同,以期在追求國家繁榮和民族復興的進程中發揮積極作用。