我的中國心、世界情

□ 丘尚賢(臺灣)

20 年前,我跟幾位友好的同事一起踏上中國大陸的土地,心中激起了一股莫名的激動。那次是我第一次到福州、武夷山及東莞旅游,雖然故鄉土地因為第一次到訪而顯得陌生,但是那連空氣都彌漫著的漢地唐土的文化風采,不就是我從母親懷里呱呱落地后的故土鄉愁嗎?從那天起,我確信我有著中國人的心、臺灣的魂與面向世界挑戰的冒險情懷。

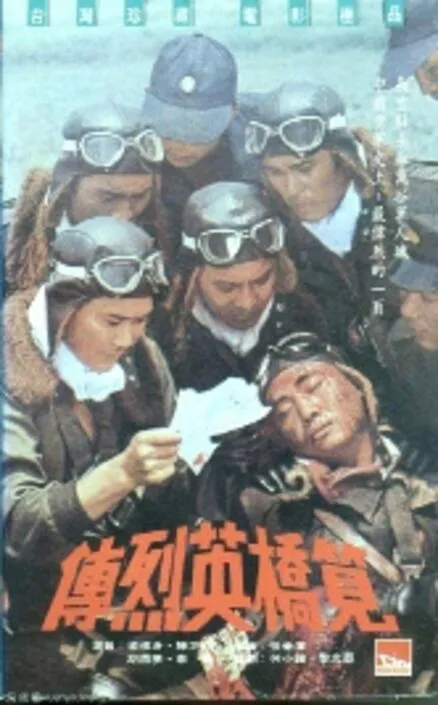

電影啟蒙中國魂

《筧橋英烈傳》是1977 年臺灣國民黨當局拍攝的紀念國軍空戰英雄高志航的影片,當時在初中念書的我,看到空軍駕著飛機遨游天際的壯闊場面,不禁悠然神往,心中充滿著“有為者,亦若是”的遐想與激動。當年,隨著各國軍事武器與軍事科技的日新月異,猶在懵懂之年的我也正迷戀著各式各樣戰斗機的模型與書籍,尤其父親從日本旅游回來幫我帶了喜歡的美軍F-4 幽靈式戰斗機的模型,更讓我偷偷地立志,初中畢業后一定要進入高雄岡山的空軍學校,駕駛戰機成為一名優秀的飛行員。

當時,我還煞有其事地在小筆記本上寫了一篇告父親大人的信函,說了一些“國難當頭,忠孝難以兩全”的話語,作為自己立志報國的佐證。結果小孩貪玩,過了幾天我自己已經忘了此事,反而讓跟我同住的哥哥看到了我寫的小文,哥哥大為緊張,以為我要離家出走跑去從軍,趕緊拿給父親看。父親看了以后笑了笑沒說什么,只說了些要我先把書念好才能報國、報國不只一途的話語,就把當年還迷迷糊糊的我勸阻了下來。

/ 《筧橋英烈傳》宣傳海報。

在那個臺灣仍高唱反攻復國的年代,我們那個世代在完整的國民黨教育體系下,可說是中國化最深的一代。到了今天,五六十歲的我們多數仍然懷抱著強烈的中國意識,也是今天泛藍的主要支持力量,更是臺灣重要的經濟支柱。

五六十歲世代也是今天臺灣經濟與人才的主力,臺灣如果曾經創下經濟奇跡,如果曾經名列亞洲四小龍,這兩個世代的臺灣人功不可沒,他們為臺灣賺得的外匯積累以及由高儲蓄率所積累的儲蓄金,也是臺灣今天經濟逐步衰敗之際,猶能苦撐待變的原因。

熟背中國歷史

這樣的成長背景加上從小就愛看中國的歷史故事,從封神榜、楚漢相爭、《東周列國志》《三國演義》《隋唐演義》《水滸傳》甚至《大明英烈傳》等等,就讓我對中國五千年的歷史以及中國的地理極為著迷。

上世紀80 年代我們在高中學習時,教我們國文的老師剛好也教我們三民主義,當年在國民黨的要求下,所有的高中以上學生都必須研讀三民主義,當時的國文老師是主張中國大一統的民族主義者,每次上課只要一講到古文與民國初年重要作家的作品時,都會要我們效法中國歷代先賢先圣的精神,用以拯救被西方列強與日本人欺壓下的國人。他時時教導我們要做個“堂堂正正的中國人”,這也開啟了我嘗試涉獵中國古籍的開端,并且確立了自身熱愛中華文化的情感。

大學一年級時,我們都要學習中國通史,尤其我是以政治科學系為主要修習的學生,系主任當時還說學政治學,不能無史,不懂歷史無法參透政治奧妙,所以當時還邀請一位優秀的歷史老師來教導我們,歷史老師對于我們的功課也要求很嚴格。他選擇學習歷史就是因為常常聽先輩描述如何歷經中國數十年大動亂的時代,唯有知史才能知道近代中國落敗的原因,也只有學習歷史才能找出中國再興的途徑。

族譜開啟中國心

20 年前,第一次到大陸的震撼是得知我們的祖先是來自廣東梅縣;另一震撼是大陸的生活其實沒有國民黨宣傳得那么差。

民進黨對于臺灣民主政治發展的最大貢獻是早期打開了被國民黨封鎖多年的中國近代政治史。我念大學時,臺灣黨外運動勃興,年輕學子受到民主政治思潮的熏陶,當時都極為熱衷于打開戒嚴對于臺灣政治社會的枷鎖,所以在我念大學的80 年代,臺灣社會多次發生形形色色的反對運動與改革運動,我也曾經受到感染而躋身其中。然而,學習歷史的經驗告訴我,臺灣的出路在于兩岸的統一,唯有壯大的中國才會有穩定的臺灣。因此,我對于90 年代由黨外運動勃興轉而高唱“臺灣意識”“臺灣本土論”的說法漸漸不能認同,尤其對這些意識發展為后來根本否定臺灣人是炎黃子孫的“臺獨”運動深深不以為然。

當時,家族中長輩認為族譜已多年未修訂,為了讓年輕一代了解祖先,開始翻修新的族譜,借由這次族譜更新的機會,我終于知道我們是丘逢甲先生的直系后輩,我們的遠祖則可上溯周朝的建國功臣姜太公子牙。至此,中國歷史不再是書本上的知識,卻是點點滴滴經由父母流傳在我們血脈中的真實故事。這也是后來臺辦告訴我,我家這一支是來自廣東梅縣時心中悸動的原因。

客家人其實對于閩南人壟斷臺灣歷史話語權的做法不能接受,也對于社會流傳臺灣跟日本人較親近的說法不太接受,尤其客家人敬天法祖,重視慎終追遠的觀念,我慢慢知道我有很多的遠房親戚每年清明時節要到苗栗一起通宵祭拜來臺祖先,如果有機會來場尋根之旅,上溯我們的祖輩曾經在大陸的足跡一定非常有趣。

走入世界

我也在大學時代開始接觸“平衡版”的中國歷史,從此不再單用國民黨的眼光看中國,看世界,透過這樣的開放史觀才真正能知道中國的問題與弊病。那時起我就立志要當個好的政治研究者,尤其我對于國際關系與國際事務有著特殊的喜好,可惜計劃趕不上變化,由于家庭因素以及個人的生涯規劃,沒有繼續往學術之途邁進。

我在大學與研究所階段有幸閱讀了很多大師的名著,從這些老師身上學習到深妙的學術真諦。我也因為臺灣逐步開放,得以接觸到很多被當時國民黨視為“禁書”的民國作品。借由這些學習,我得以接觸到較為真實的中國概況。后來,有機會到大陸訪問時,一到機場就產生的激情大概皆來自于心中那股“終識廬山真面目”的情懷吧。

從中國走向世界

這樣對于中國的情懷讓我在卸任公職后,開啟了這十多年的大陸駐點與外派日韓的經歷。我在離開政治領域后,就以公共關系與發展大陸事業的機會,擔任一些外商企業前往大陸溝通的工作。我在北京、上海與武漢都待了一段時間,其中最常留駐北京,也因此喜歡上北京。

2007 年起,我也開始負責公司在日韓的業務發展,當年許多日韓企業都前往中國投資設廠,我們的創投公司就要常常擔任協助企業拓點與資金協調的工作,我也從中日韓這三個歷史相互糾葛與牽扯的國民中,看到了有趣且微妙的相互關系。因為頻繁地在這三國間穿梭,我也認知到當時日韓企業在蘇聯垮臺,世界經濟大開放時,由于臺灣市場不大已經不再得到國際社會的重視。日本發生“3·11”大地震時,我曾經帶領一批中國公民前往東京購買日本房地產,這次經歷令我感覺到,這樣的現實面就是讓日本人不得不以中國為尊的原因。

臺灣要走向世界最短的距離就是經過中國大陸,然而,民進黨當局不做此圖,不去走最快又最有效的路,反而遠渡重洋去扈從美國特朗普政府的國際作為。三年來,這樣的依賴美國,聽美國的話并未幫臺灣爭到什么有實質意義的事務,想進入的國際組織還是一個也沒進去,想跟美國簽訂個自由貿易協議也因為“美豬”問題毫無下文,只落得臺灣人要自己出錢購買美軍的中古裝備,成為美國二手武器的回收場。

近來,許多臺灣年輕人也認識到只待在臺灣島上的舒適圈是不行的,紛紛以行動走出去,因為他們要生存、要成長,再不努力迎向世界舞臺,就只能卑微地留在臺灣接受低薪的工作環境,這些才是真臺灣人。

真臺灣人是走向世界、追求突破的,而非守成抱舊、固步自封的。歷史告訴我們,臺灣興盛的時代都是選擇開放的時期,臺灣若選擇保守,將會陷入孤立與動蕩。

臺灣不該時時躲在美國后面,回避與自己完全同文同種、同一個祖先的中國大陸。逃避、退縮、不愿面對事實、不愿面對真我,將是臺灣生存最大的悲哀。