現代書學的理論啟示:也談書法在中國藝術史上的地位

中國藝術研究院博士生導師、四川大學博士生導師

哲學家、美學家、詩人宗白華先生于書法而言,他從小拜柳詒徵為師,后得益于李瑞清的指導,不是書家勝似書家,他的書法美學思想實可謂現代書學理論的先導之一。

1938年12月,《時事新報》刊發了宗白華先生為胡小石《中國書學史》緒論所加的編者后語,即我們現在于《藝境》中看到的—《書法在中國藝術史上的地位》。這篇文章的深遠意義和寶貴的價值,就在于它全面、客觀、準確地闡釋了中國書法藝術的身份、作用及在中國藝術史中的地位。

宗白華先生的文章開門見山,首先引用鍾繇論書法的話,認為書法的實質問題是“流美者人也”,指出書法的美是書法家內心美的外化,或者說,書法作品的美是書法家創造出來的。書法家運用毛筆,通過漢字造型,塑造出“點如山頹,摘如雨線,纖如絲毫,輕如云霧,去者如鳴鳳之游云漢,來者如游女之入花林”的藝術形象,實則是表達書法家的情感。鍾繇發展了前人的思想,他把作者的內心世界和空間造型聯系起來,并對書法家表現的美進行了形象化描述。在中國傳統書論中,評品書法作品的理論雖不成體系卻浩瀚如海,其意旨皆在本體之列,幾乎無一例例外。讀者耳熟能詳的當屬唐代大文學家韓愈的《送高閑上人序》論及張旭草書。韓愈說:“往時張旭善草書,不治他技。喜怒窘窮、憂悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、無聊、不平,有動于心,必于草書焉發之。”主要講書法家運用草書形式抒發各種情感的表現,絲毫不涉及書寫的文字內容。怎么欣賞中國書法,欣賞書法的對象是什么,韓愈這段話是最標準的答案。

藝術家的藝術表現得益于藝術家對自然、社會生活的體驗和藝術加工。宗先生列舉李陽冰的筆法論:“于天地山川得其方圓流峙之形,于日月星辰得其經緯昭回之度。近取諸身,遠取諸物,幽至于鬼神之情狀,細至于喜怒舒慘,莫不畢載。”書法家的藝術表現并不是“任筆為體,聚墨成形”的寫字抄文章,而是取象于天地自然和人心修為,即“師造化”而“發心源”。雷簡夫《江聲帖》有云:“予少時學帖,自恨未及自然。近刺雅州,晝臥郡閣,因聞平羌江暴漲聲,想其波濤迅駛掀搕之狀,無物可寄其情,遽起作書,則心中之想,盡出筆下矣!”與其說聞江聲而悟筆法,倒不如說聞江聲至有感而發—“心中之想,盡出筆下矣”。“心中之想”是書法家對社會的認識,是書法家世界觀、價值觀在作品中的真實存在;“盡在筆下”是書法家對社會認識的反映,其筆墨表現,是書法家世界觀和價值觀的藝術寫照。包括張旭見公孫大娘劍器舞所得,也不是形而下的筆法,筆法對于張旭來說早已不成問題,他體悟到一種表現世界的方法。這里值得一提的是,書法家的情感不僅屬于書法家自己,更何況他們在表現內心世界時,考量的是整個社會,甚至全人類。任何一個真正的藝術家都是如此,曹雪芹著《紅樓夢》,其人物情感那么豐富,絕對不是曹雪芹個人所有,而是藝術提煉后的藝術情感在某一角色身上的表現。

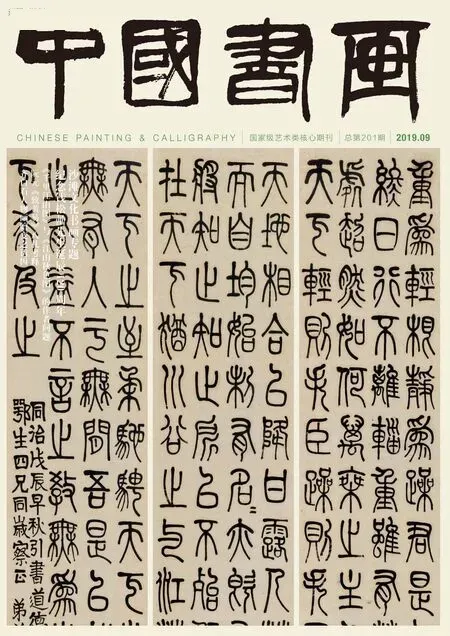

胡小石 隸書即是遠嗣五言聯149.8cm×27.4cm 紙本 20世紀50年代 南京博物院藏

宗先生在論述書法藝術的地位、身份及作用時,其理論依據皆來自傳統理論,但是宗先生觸類旁通,往往將書法與文學、繪畫、音樂、舞蹈進行類比,以喚醒人們對書法藝術獨立性的關注。宗先生基于上述論證得出結論:“中國書法是一種藝術,能表現人格,創造意境……中國樂教衰落,建筑單調,書法成了表現各時代精神的中心藝術。”他給書法藝術的定位是“中心藝術”。“中心藝術”的地位意味著什么?宗先生進一步闡釋說:“西洋人寫藝術風格史常以建筑風格的變遷做基礎,以建筑的樣式劃分時代,中國人寫藝術史沒有建筑的憑借,大可以書法風格的變遷來做主體形象。”宗先生認為,西方以建筑作為他們藝術史的劃分依據,中國書法是中國藝術史劃分的依據,這就是宗白華先生對書法藝術的科學定位。除此之外,宗先生還在其《中國書法的性質》中說:“中國書法,是節奏化了的自然,表達著深一層次的對生命形象的構思成為反映生命的藝術。”尤其他在《中國書法里的美學思想》里說:“唐太宗李世民獨寶愛晉人王羲之所寫的蘭亭序,臨死時不能割舍,懇求他的兒子讓他帶進棺去。可以想見在中國藝術最高峰時期中國書法藝術所占的地位了。”他還說,字在書法作品中“已不僅是一個表達概念的符號,而是一個表現生命的單位,書家用字的結構來表達物象的結構和生氣勃勃的動作了”。眾所周知,書法以漢字為載體,然而漢字由形聲義不同功能所組成,如何準確地理解這個載體呢?宗先生說:“書家用字的結構來表達物象的結構和生氣勃勃的動作”,極為精辟地指出書法主要是運用漢字的結構進行創作。其實,給書法藝術以如此之高的定位絕不是宗白華先生一個人,而是歷史發展中時代的選擇。林語堂先生認為,如果不懂中國書法及其藝術靈感,就無法談論中國藝術;蔣彝先生認為,中國書法構成了其他中國藝術的最基本元素;鄧以蟄先生認為,中國書法是中國藝術的最高境界等等。我以為,這些都是現代書學的理論基礎,也是書法藝術健康發展所應具備的起碼認識。