江蘇省水稻產量結構變化特征及與綜合氣候適宜度的關系

徐敏 徐樂 巫麗君 張佩 高蘋

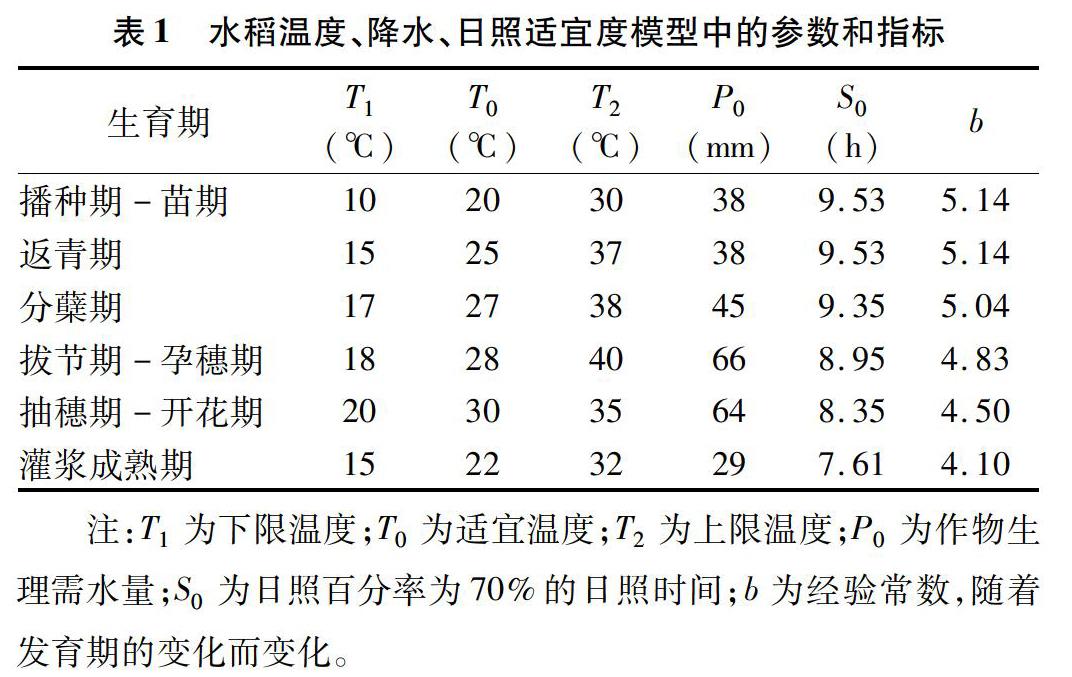

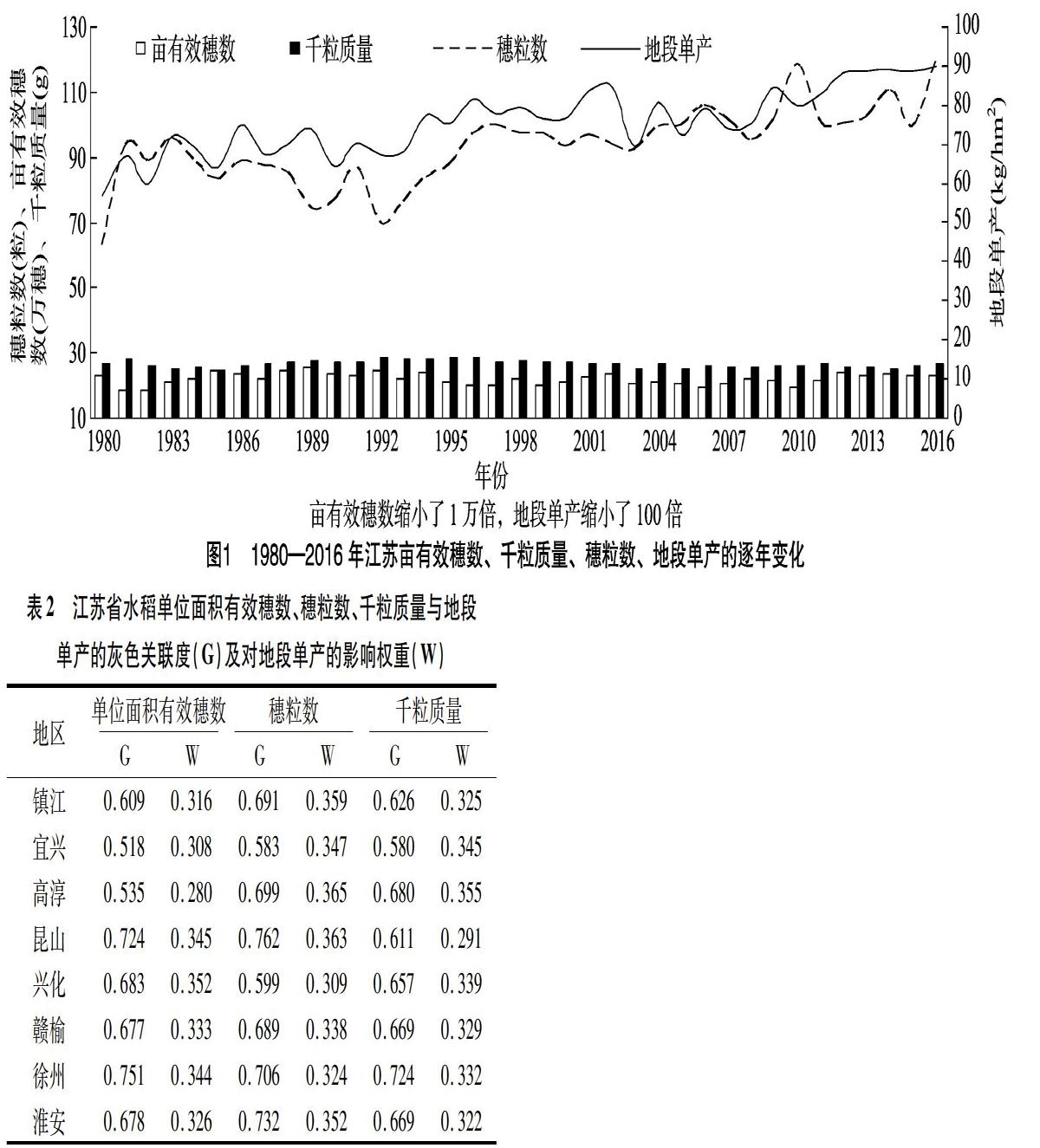

摘要:利用江蘇省水稻產量結構觀測資料和逐日氣象資料,采用灰色關聯等統計方法及改進適宜度模型參數,分析產量結構的時空變化特征及單產與綜合氣候適宜度之間的關系。結果表明,穗粒數均呈顯著的線性上升趨勢(082粒/年),且區域間差異在逐步縮小;千粒質量總體變化范圍是20.1~36.9 g,年代際間區域性差異變化不大;水稻空殼率總體在逐步降低;產量結構三要素占地段單產權重的總體排序為穗粒數(0.345)>千粒質量(0.330)>單位面積有效穗數(0.326),穗粒數對地段單產的權重最大,大穗依然是提高水稻單產的主要途徑;理論單產總體高于地段單產,兩者歷年比值平均在0.93以上;構建的綜合氣候適宜度在大部分地區與地段單產有較好的對應關系,尤其是鎮江、昆山、興化,相關系數通過了0.001顯著性檢驗;綜合氣候適宜度存在明顯的年代際變化,從20世紀90年代開始,最適宜區面積明顯減少,較適宜區面積在逐步增加。研究結果將為提高水稻單產提供科學依據。

關鍵詞:水稻;產量結構;綜合氣候適宜度;灰色關聯法;單產

中圖分類號:S162.5+3

文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2019)15-0103-05

水稻是我國主要糧食作物之一,常年種植面積和總產量占糧食作物的27%和43%左右[1],全國有65%的人口是以稻米為主食,需求量大,但人增地減的趨勢在相當長的時期內還難以遏制,為保障糧食安全,提高水稻單產是基本途徑[2]。水稻產量是由單位面積有效穗數、穗粒數、千粒質量3個因素構成。在水稻生長過程中,溫度、光照、降水是影響其產量高低的重要因子,前人就水稻生育期間的氣象條件與產量的關系進行了相關研究。駱宗強等通過水稻孕穗期高溫脅迫處理試驗發現,水稻光合速率和產量均出現不同程度的降低,高溫導致穎花結實率降低、穎花量減少[3];楊惠杰等發現,光照不足會降低水稻光合作用,減少干物質積累,但能提高養分運轉率[4];楊雪蓮等發現,弱光下水稻光合速率下降,有效穗數、穗粒數、結實率及千粒質量降低等[5];寧金花等通過水稻拔節期淹澇脅迫試驗發現,不同處理對產量結構的影響均表現為空殼率高、穗結實率低和千粒質量低,湖南超級雙季晚稻穗結實率與積溫、光照呈拋物線關系[6];龔金龍等通過溫度脅迫試驗發現,水稻生理生化活性下降,光合功能降低,抗逆性減弱,干物質積累和運轉受抑,從而造成產量下降及品質變劣[7]。由此可見,前人通過多種試驗研究了氣象因子對產量結構的影響,多側重于氣象單因子的影響,但在水稻實際生長過程中,最終產量的形成受整個生育期的光溫水共同影響,因此有必要探討光溫水綜合適宜程度與產量之間的關系。

本研究利用江蘇省農試站的觀測資料,分析近幾十年的水稻產量結構變化特征,并確定穗數、穗粒數、千粒質量占單產的權重,以此提出提高單產的主要途徑;分別計算水稻全生育期溫度、降水、日照的適宜度,通過適宜度與單產的相關性確定各要素適宜度的權重,最終構建綜合氣候適宜度,分析其與實際單產的關系。研究結果將為提高水稻單產提供科學依據。

1 數據資料與研究方法

1.1 數據資料

水稻產量結構和生育期觀測資料來自江蘇省8個農業氣象試驗站,產量結構包含單位面積有效穗數、穗粒數、千粒質量、地段單產,生育期包含播種期、出苗期、返青期、分蘗期、拔節期、孕穗期、抽穗期、成熟期,農業氣象試驗站地點及資料長度分別為鎮江站點(1980—2016年)、宜興站點(1980—2016年)、高淳站點(1990—2016年)、昆山站點(1980—2016年)、興化站點(1980—2016年)、贛榆站點(1981—2016年)、徐州站點(1986—2016年)、淮安站點(1984—2016年)。

氣象觀測資料來自江蘇省70個自動氣象觀測站,包括1961—2016年逐日平均氣溫、降水量、日照時數、日照百分率,用于計算溫度適宜度、降水適宜度、日照適宜度。

1.2 研究方法

1.2.1 灰色關聯分析方法 灰色關聯法是對系統動態過程的發展態勢進行量化比較分析,利用因子間的幾何接近,診斷和確定因子對系統主體行為的影響程度,即關聯性大小[8]。該方法用于確定單位面積有效穗數、穗粒數、千粒質量對地段單產的影響權重。計算步驟:確定參考序列和比較序列,文中參考序列指地段單產,比較序列為單位面積有效穗數、穗粒數、千粒質量;對原始數據進行歸一化處理;求絕對差序列;計算關聯系數和關聯度。

式中:m表示總年數;x0(j)為參考序列,即地段單產;xi(j)為比較序列,即各產量結構要素;j為某序列的個數;i為比較序列種類。ρ∈(0,1)為分辨系數,是為了削弱兩極最大差數值太大造成的失真,從而提高關聯系數之間的差異顯著性,一般取值為 0.5。RRi為灰色關聯度,該值越大說明參考序列和比較序列的關聯程度越大,反之越小。

1.2.2 氣候適宜度模型及參數的改進方法 在水稻生長過程中,光溫水匹配程度的高低對最終產量的形成非常關鍵,為了定量評價氣象條件對水稻的影響,通常采用氣候適宜度模型。對于溫度條件,利用模糊數學原理,通過非線性數學表達式,表征作物對不同氣溫的反應,作物的上下限溫度和適宜溫度為函數中的參數,經前人研究,該函數具有普適性[9]。對于日照條件,已有研究表明:當日照時間超過可照時間的70%時,作物對光照的反應達到適宜狀態,利于光合積累,反之光照適宜度隨日照時間的增加呈e指數增加[10]。對于降水條件,對作物生長的滿足程度由降水的收支比表示,收入主要是天然降水和人工灌溉(受資料限制,文中不考慮人工灌溉),支出主要是作物自身的蒸騰和蒸散[11]。受篇幅限制,溫度、日照、降水的適宜度計算公式不再列出。

在計算溫度、日照和降水的適宜度時,須要用到相應的指標和參數,通過《大宗作物氣象服務手冊》中關于水稻的生長氣象指標以及相關學者的研究成果[12-14]獲取水稻生長過程中相應的臨界指標和參數(表1)。由于原有指標和參數是針對某個生育期且是固定值,使得不同發育期之間存在不連續現象,這并不符合作物生長發育的生理規律,為了解決這個問題采用文獻[15]中多項式擬合法,將溫度指標和參數擬合到逐日,建立動態的變化曲線。

2 結果與分析

2.1 水稻產量結構變化特征分析

水稻產量結構由畝有效穗數(1 hm2=15畝,下同)、穗粒數、千粒質量構成,單產的高低受產量結構三要素的綜合影響。1980—2016年江蘇省平均地段單產與穗粒數的相關系數高達0.743,呈顯著正相關,通過了0.001的顯著性檢驗,地段單產與畝有效穗數和千粒質量的相關性不明顯。從時間變化來看(圖1),地段單產與穗粒數均呈顯著上升趨勢,線性趨勢分別達0.66 kg/(hm2·年)、0.82粒/年;從區域差異性來看,在20世紀80年代至90年代前期,畝有效穗數和穗粒數區域間差異比較大,分別為11.3萬~44.4萬穗、41.2~147.2粒,到了21世紀,區域間差異逐步縮小;千粒質量區域間存在差異,但年代際間區域性差異變化不大,總體變化范圍是201~36.9 g。

利用公式(1)計算單位面積有效穗數、穗粒數、千粒質量與地段單產的關聯程度。灰色關聯度值(用RR表示)越大表示產量結構要素對地段單產的影響作用越強,貢獻作用越顯著,反之亦然。通常,當0

從各站歷年水稻空殼率變化特征來看,20世紀80年代,各站空殼率普遍較高,鎮江、宜興、高淳、昆山、興化、贛榆、徐州、淮安水稻空殼率分別從1993、1991、1994、1993、1986、1998、2007、2012年開始降為10%以內,在這些轉折年之前,空殼率都比較高,基本上都在10%以上,平均值分別為1047%、10.85%、16.40%、10.45%、12.20%、12.09%、1056%、11.83%。從區域差異來看,從20世紀90年代中期起,淮河以南的空殼率明顯小于淮河以北的空殼率。

2.2 水稻理論單產與地段單產的關系

根據水稻理論單產由畝穗數、穗粒數、千粒質量求積的農學原理[17-18],分析理論單產與地段實際單產之間的關系。從圖2可以看出,各站理論單產與地段單產的時間波動特征基本一致,理論單產總體高于地段單產,但站與站之間的變化趨勢存在差異,其中鎮江和昆山的水稻單產無論是理論單產還是地段單產,增加趨勢都較為明顯,地段單產線性趨勢分別為0.86、0.71 kg/(hm2·年),通過了0.001顯著性檢驗,高淳和贛榆有弱的增加趨勢;宜興、興化、徐州、淮安均屬于2000年以前單產年際波動性大,2000年之后單產年際波動相對平穩。經計算,鎮江、宜興、高淳、昆山、興化、贛榆、徐州、淮安的理論單產與地段單產之間的歷年平均比值分別為0.94、0.97、0.99、0.99、0.96、0.97、0.97、0.93,平均偏差分別為569.82、558.38、469.69、584.11、573.51、348.28、489.38、714.26 kg/hm2。從區域間差異來看,21世紀淮河以南地區(鎮江、宜興、高淳、昆山、興化)無論地段單產還是理論單產均高于淮河以北地區(贛榆、徐州、淮安),其中淮河以南的平均地段單產為9 160.17 kg/hm2,淮河以北的平均地段單產為7 712.61 kg/hm2。由此可見,地段單產與理論單產之間關聯度非常高,各地理論單產比地段單產偏高的幅度為348.28~714.26 kg/hm2,若不考慮區域差異,理論單產比地段單產平均偏高538.43 kg/hm2。

2.3 構建綜合氣候適宜度

通過溫度適宜度、日照適宜度、降水適宜度與地段單產的相關系數,確定溫度、日照和降水的權重(表3),對于淮河以南地區,溫度適宜度對水稻地段單產的影響權重均占比最大,在0.453~0.751之間,其次是日照適宜度,降水適宜度所占影響權重較日照適宜度相對小一些;對于淮北地區,贛榆地區氣象條件影響權重排序為溫度適宜度>降水適宜度>日照適宜度,徐州和淮安氣象條件影響權重排序為日照適宜度>降水適宜度>溫度適宜度。由此可見,溫度、日照、降水適宜度對地段單產的影響權重存在地區差異,可能與地理位置、地形、氣候條件、田間管理措施、生產技術水平等有關。

根據以上溫度、日照、降水的影響權重,按照公式(2)構建各站水稻地段單產的綜合氣候適宜度,并計算鎮江、宜興、高淳、昆山、興化、贛榆、徐州、淮安綜合氣候適宜度與地段單產的相關系數,分別為0.640、0.218、0.315、0.600、0.550、0.343、0.475、0.272,經相關性檢驗,鎮江、昆山、興化均通過了0.001顯著性檢驗,徐州通過了0.01顯著性檢驗,贛榆通過了0.05顯著性檢驗,宜興、高淳、淮安相關性比較弱。從分權重綜合氣候適宜度與歸一化地段單產的時間變化序列來看,以鎮江為例(圖3),兩者的波動特征總體相近、時間變化趨勢基本一致,從20世紀90年代開始均呈現出較明顯的增加趨勢,其中2013年兩者間的差異比較大,主要是因為2013年7—8月江蘇省淮河以南地區出現了1961年來罕見的大范圍持續性高溫天氣,全省有34個站點累計高溫日數超本站歷史記錄,而鎮江站的溫度適宜度對水稻地段單產的影響權重最大,所以計算出的水稻綜合氣候適宜度為21世紀最小值(0.050),但是實際的地段單產卻并不小,這與品種抗高溫能力、農業部門采取了抗高溫措施等有關,因此,當遇到極端氣候事件時,綜合氣候適宜度與地段單產之間對應關系差,此時須要考慮農業生產實際情況。總的來說,構建的綜合氣候適宜度在大部分地區與地段單產之間具有較好的對應關系,在小部分地區對應關系不明顯。

2.4 水稻綜合氣候適宜度年代際空間分布特征

為進一步了解歷史上各年代江蘇省綜合氣候適宜度空間分布變化特征,利用百分位法[19]計算20%、75%對應的綜合氣候適宜度百分位數,將其分為較適宜、適宜、最適宜3個等級,對應的數值分別為0.54~0.58、0.59~0.64、0.65~0.68,應用ArcMap 10.0中空間反距離權重插值法,將70個站點的綜合氣候適宜度值插值到各個格點,最后繪制各年代水稻綜合氣候適宜度等級空間分布圖。從江蘇省水稻綜合氣候適宜度的分區來看(圖4),綜合氣候適宜度存在明顯的地域分布規律,且存在年代際變化,20世紀60年代至80年代,適宜區所占面積最大,其次是最適宜區,較適宜區非常少,其中最適宜區主要位于沿江和江淮之間,氣候最適宜區與該地區相對氣象產量最高是相對應的;從20世紀90年代開始,最適宜區面積明顯減少,較適宜區面積在逐步增加,進入21世紀,最適宜區已經幾乎為零,較適宜區已經由原先的豐縣擴展至整個徐州,其他地區基本為適宜區。

3 結論與討論

本研究利用江蘇省農業氣象試驗站近幾十年的田間觀測資料,分析了穗粒數、千粒質量、單位面積有效穗數、空殼率的時空變化特征,確定了產量三要素占單產的權重,揭示了理論單產與地段單產(即實際單產)之間的關系,構建了由溫度、降水、日照3因子構成的綜合氣候適宜度,探討了綜合氣候適宜度與地段單產之間的關聯度及近50年江蘇地區綜合氣候適宜度年代際空間變化特征。

1980—2016年,地段單產與穗粒數均呈顯著的線性上升趨勢,分別達0.66 kg/(hm2·年)、0.82粒/年,到21世紀區域間差異逐步縮小;千粒質量存在區域差異,但年代際間區域性差異變化不大,總體變化范圍是20.1~36.9 g。產量結構三要素占地段單產權重的總體排序為穗粒數(0.345)>千粒質量(0.330)>單位面積有效穗數(0.326),穗粒數對地段單產的權重最大,大穗依然是水稻高產的主要途徑。水稻空殼率總體在逐步降低,從20世紀90年代中期起,淮河以南地區空殼率明顯小于淮河以北地區,可能與農業生產水平的不斷提升以及品種改良有關。

理論單產與地段單產的時間波動特征基本一致,兩者間的歷年比值均在0.93以上,理論單產總體高于地段單產,平均偏高538.43 kg/hm2。對于淮河以南地區,溫度適宜度對水稻地段單產的影響權重大于降水適宜度和日照適宜度,構建的綜合氣候適宜度在大部分地區與地段單產有較好的對應關系,尤其是鎮江、昆山、興化,相關系數通過了0.001顯著性檢驗。

綜合氣候適宜度存在明顯的年代際變化,從20世紀90年代開始,最適宜區面積明顯減少,較適宜區面積在逐步增加,到21世紀初,最適宜區已經幾乎為零。

當然,產量結構除了受光溫水綜合影響外,還與栽培方式、作物品種、田間管理措施等有關,因此構建的綜合氣候適宜度在部分區域,與單產的相關性比較弱,后續的研究中可以通過考慮更多的影響因子,為提高單產提供更可靠的氣象保障。

參考文獻:

[1]程式華,李 建. 現代中國水稻[M]. 北京:金盾出版社,2007:112-125.

[2]Peng S B,Tang Q Y,Zou Y B. Current status and challenges of rice production in China[J]. Plant Production Science,2009,12(1):3-8.

[3]駱宗強,石春林,江 敏,等. 孕穗期高溫對水稻物質分配及產量結構的影響[J]. 中國農業氣象,2016,37(3):326-334.

[4]楊惠杰,李義珍,姜照偉,等. 水稻超高產品種的產量構成及生理特性研究[J]. 福建稻麥科技,2000,18(1):21-22.

[5]楊雪蓮,高長健,史 奕. 水稻生育后期生化特性分析[J]. 遼寧農業科學,2005(4):45-46.

[6]寧金花,陸魁東,宋忠華,等. 超級雙季晚稻產量構成與溫光因子的關系[J]. 生態學雜志,2015,34(3):688-694.

[7]龔金龍,張洪程,胡雅杰,等. 灌漿結實期溫度對水稻產量和品質形成的影響[J]. 生態學雜志,2013,32(2):482-491.

[8]劉思峰,黨耀國,方志耕,等. 灰色系統理論及其應用[M]. 5版.北京:科學出版社,2010:67-69.

[9]馬樹慶. 吉林省農業氣候研究[M]. 北京:氣象出版社,1996:33.

[10]趙 峰,千懷遂,焦士興. 農作物氣候適宜度模型研究[J]. 資源科學,2003,25(6):77-82.

[11]賴純佳,千懷遂,段海來,等. 淮河流域雙季稻氣候適宜度及其變化趨勢[J]. 生態學雜志,2009,28(11):2339-2346.

[12]毛留喜,魏 麗. 大宗作物氣象服務手冊[M]. 北京:氣象出版社,2015:23.

[13]譚孟祥,景元書,曹海寧. 江蘇省一季稻生長季氣候適宜度及其變化趨勢分析[J]. 江蘇農業科學,2016,44(1):349-353.

[14]黃 維,楊沈斌,陳 德,等. 蘇皖鄂地區一季稻氣候適宜度模型的構建[J]. 江蘇農業科學,2017,45(2):232-238.

[15]徐 敏,吳洪顏,張 佩,等. 基于氣候適宜度的江蘇水稻氣候年景預測方法[J]. 氣象,2018,44(9):1220-1227.

[16]姜元華,張洪程,趙 可,等. 長江下游地區不同類型水稻品種產量及其構成因素特征的研究[J]. 中國水稻科學,2014,28(6):621-631.

[17]王 磊,朱德峰,陳希春,等. 水稻產量和穗粒結構關系的估計[J]. 中國水稻科學,1995,9(1):33-38.

[18]成 林,劉榮花. 農學模式在冬小麥產量動態預報中的應用[J]. 氣象與環境科學,2017,40(2):28-32.

[19]翟盤茂,潘曉華. 中國北方近50年溫度和降水極端事件變化[J]. 地理學報,2003,58(增刊1):1-10.胡 茜,趙 遠,張玉虎,等. 生物炭配施化肥對稻田土壤有效氮素以及水稻產量的影響[J]. 江蘇農業科學,2019,47(15):108-112.