近20年氣候變化對糧食作物單產的影響研究

羅靖

[摘要]氣候變化對糧食作物產量的影響越來越受社會各界的關注,貴陽市地處西南交通要道,糧食供給在氣候變化的背景下可能面臨較大的挑戰。由此,文章在統計分析貴陽市氣候和糧食生產變化情況后,利用氣溫、降水量和糧食單產的數據對比分析了貴陽市糧食單產與氣候的相互關系。研究發現,1998-2018年,貴陽市氣溫對糧食單產存在負影響,平均氣溫“低谷”與糧食單產“峰值”同時出現,降水量與糧食單產單位年增減趨勢相同,但仍不能忽視其對糧食生產的影響。

[關鍵詞]氣溫;糧食單產;降水量

中圖分類號:S162.5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ?DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.20190705

全球氣候變化、自然災害頻發,氣候問題已成為國際社會共同關注的話題。IPCC第五次報告關于“全球氣候變暖毋庸置疑,1880-2012年全球溫度升高0.85(0.65~1.06)℃”的陳述,把氣候變化的事實變得非常明確[1]。作為氣候變化反應較為敏感的部門之一,農業受其影響最直接和最脆弱,氣候變化導致的氣溫、降水量等自然因素變化將影響農作物的物候,糧食生產將面對種種不定的氣候因素沖擊,造成糧食產量的波動,導致范圍內的“糧食安全”問題凸顯。因此,進一步開展氣候變化對糧食生產的影響情況研究,對未來制定糧食生產戰略、保障糧食持續供給和維護地區穩定都有重要的意義。

目前的研究主要是從社會經濟和自然科學兩個角度去展開。在社會經濟角度研究中,Wheeler等[2]在研究全球氣候變化與糧食安全的影響中發現,非洲和南亞地區到2050年糧食作物受氣候變暖影響產量將降低8%左右。陳帥[3]利用日值氣象數據、小麥種植結構和灌溉條件研究小麥生產力受氣候變化影響,發現小麥生產力受總體氣溫變化和地區降水分布不均的影響明確為負,除去人為與經濟因素,氣候變化對黃淮海平原的小麥生產力影響每10年減產0.68%。周曙東等[4]通過構建經濟-氣候模型分析氣候變化對南方水稻產量影響,發現南方地區水稻產量受氣候變化負影響,地區間存在差異;降水對南方地區水稻產量也有區域異同,氣溫則會影響整個南方地區。崔靜等[5]運用了經典生產函數模型評價1975-2008年的氣候變化分別對水稻、小麥和玉米產量的影響情況。相比較而言,經濟-氣候模型、生產函數模型得到了諸多學者廣泛應用[6-8]。

自然科學研究的角度來看,Asseng等[9]通過研究小麥生長過程中,溫度、水分和CO2濃度等變化產生的影響,發現平均溫度升高1.7 ℃,小麥花期減少11天,造成小麥總產量下降。Chahramania等[10]利用尺度推移的方法研究小麥產量與氣候變化的關系表明,2030年氣候變暖使澳大利亞小麥產量增長了1%,比20世紀后20年平均水平提高了0.3%。Roy等[11]通過觀察水稻,實驗中采用控制溫室環境和開頂箱方法,結果表明,短期內作物在高CO2濃度下,其光合作用速率和CO2的同化效率增加。林而達等[12]在其控制實驗中,利用溫室環境、開頂式測定箱和自由CO2施肥實驗,觀測糧食作物的生長發育與光合作用等物種屬性和溫度、降水及CO2濃度的相互關系。田展等[13]通過對比分析1961-2010年中國農業氣候資源變化表明,由于熱量、水分條件及小麥生長期變化,冬小麥的適宜地區在我國出現較明顯的南減北增態勢,雨養小麥總生產力減少5%,灌溉小麥總生產潛力變化不大。黃川容等[14]應用WOFOST作物生長模型,結合黃淮海平原氣象數據、土壤理化數據和作物數據,估算了黃淮海平原冬小麥、夏玉米的光溫生產潛力與氣候生產潛力。謝立勇等[15]研究發現,作物適宜生長季受氣候變暖延長,種植界線改變,且氣候變化使未來糧食生產系統表現出較強的敏感性,如冬小麥的生育期日數隨溫度增高1 ℃而縮短17天左右。

貴州省是全國主要農業省份中,農業生產所需自然條件較差、基礎設施比較落后的,糧食產量本來不高,加上地處云貴山區,加大了貴州省糧食外進成本。貴陽市地區黔中腹地,作為貴州省省會城市,市域內多河流,水量較全省其他地區充沛;截至2017年,全市常住人口486.20萬人,占全省總人口的13.58%,且貴陽市作為全省經濟、教育等主要活動中心,流動人口位列全省之最。“民以食為天”,貴陽市的基礎糧食供給保障具有重要的戰略意義,也是地區經濟發展的持續動力。

本文以實際地區氣候數據與糧食生產數據為研究基礎,通過分析當地糧食生產變化與氣候變化之間的關聯,試圖呈現地區糧食生產與氣候變化的真實反映。

1? 數據來源

本文使用的數據組成主要是1998-2018年貴陽市城市氣象數據和主要農作物生產變化數據。數據資料來自1999-2017年《貴陽市統計年鑒》和《貴陽市年鑒》,2017-2018年貴陽市國民經濟和社會發展統計公報;2005-2017年《中國環境統計年鑒》中“主要城市氣候情況”數據;以及國家科技基礎條件平臺—國家地球系統科學數據共享服務平臺(http://www.geodata.cn)。

2? 氣候變化與主要糧食作物產量的統計關系

氣溫、降水量等是評判一個地區氣候的重要因素,某個地區連續一個或多個區間內溫度高低、降水量多少都直接關系到該地區的氣候特征。從全球范圍氣候特征看,根據已形成的氣候特點按溫度、降水等條件劃分不同氣候帶,不同氣候帶間除氣候差異外,物種也因此呈現分布差異;同一氣候帶間,物種分布還受地形地貌、海拔高度等影響;物種分布差異與人類活動等導致不同大自然景觀和人文景觀的形成,也組成了紛繁復雜的生態系統。但由于人類活動對自然生態系統的破壞加劇,已經打破適宜人類和作物生存的自然均衡,氣溫升高、降水量減少等對作物生育期產生不可逆的影響。未來,人類生產生存的糧食資料,正面臨著氣候變化而減質減量,如何清楚把握糧食生產與氣候變化之間的相互關系,需要結合不同地區、不同時間跨度和不同糧食種植規模展開分析。

貴陽市是貴州省省會,位于貴州省中心,其不僅經濟輻射面廣,各個領域的帶頭帶動作用輻射能力也強。貴陽市位于我國西南山區,受亞熱帶季風影響保障全市雨熱同期,適宜農作物生長,加之貴陽市地處西南交通樞紐,是我國鏈接東西部的重要戰略要地。因此,通過研究貴陽市近20年間的糧食生產與氣候變化的關系,對提供該地區基礎糧食供給和穩定東西部交流都有一定作用。

2.1? 貴陽市氣候變化情況

近20年來,貴陽市常年平均氣溫呈現明顯增高趨勢,平均溫度上下幅度逐漸減小,這與貴陽市“生態文明”建設密不可分,生態環境改善減少了氣候波動或異常的頻率。全市總降水量浮動變化明顯,呈現略微上升趨勢。

2.1.1? 氣溫呈波動上升趨勢

1998-2018年貴陽市平均氣溫見圖1。

據圖1可知,貴陽市近20年的氣溫分布特征較為明顯。大體來看,1998-1999年是上一個高溫峰值的峰尾,自2000年以后,全市常年平均溫度在14.6 ℃,各年平均氣溫基本低于15 ℃。但1998-2016年貴陽市平均最高氣溫(注:2017-2018年度該數據暫未更新)基本保持在19.0 ℃以上,多年平均值為19.3 ℃,增減變化趨勢也較不明顯;平均最低溫度徘徊在11.0~12.6 ℃,多年平均值為11.8 ℃,自2013年后,該項數據值穩穩定于12.0 ℃以上,同全市平均氣溫差距逐漸減小。

在剔除1998-1999年峰尾值后,對貴陽市常年平均氣溫做線性趨勢圖(見圖2)。

據圖2可知,貴陽市平均氣溫總體上升趨勢較為明顯,而如此明顯的氣溫特征勢必會對農業生產造成影響,甚至會影響整個農業經濟。在2011年左右,貴陽市平均氣溫基本超過近20年來的平均氣溫值。分時段來看,1998-2010年,平均氣溫波動幅度較大,這一時期平均氣溫均值為14.79 ℃,但對其變動趨勢做線性分析,得出其R2=0.19。2011-2018年平均氣溫線性變動趨勢分析得R2=0.48,平均氣溫平均值為14.75℃。雖然兩個時間段平均氣溫均值差別不大,線性擬合不是最優,貴陽市平均氣溫增高,但不可否認的是后10年來,氣溫變化幅度開始降低。

據圖3可知,平均氣溫距平為正較多,得出近20年來單個年平均氣溫高于多年氣溫平均水平。從多年平均氣溫距平情況看,年份之間氣溫不明顯,而上升趨勢已總體體現。

2.1.2? 總降水量上升幅度小

1998-2018年貴陽市總降水量折線見圖4。

據圖4可知,降水量波動幅度大,略微表現出降水量增加。2000年以前,貴陽市年降水總量較為充沛,總體卻出現下降趨勢。接下來的7年間,貴陽市的年降水量均保持在較低水平,平均降水量比20年來的平均降水量低106.55 mm。而后的11年中,年降水量波動幅度變大,在2014年出現總降水量峰值,達1 561.90 mm,高出多年平均值444.10 mm。降水量變動情況不確定,干旱、洪澇等自然災害更加無法預測,為農業生產帶來的不利因素增加,農業經濟穩定發展也因此受影響。

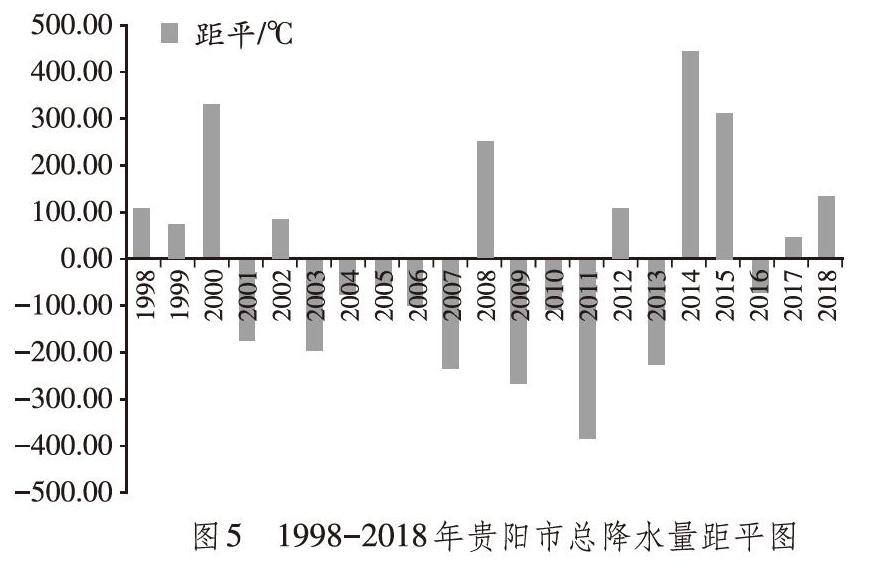

據圖5可知,距平正負交替出現,各年間的波動趨勢更加顯而易見,增減態勢明顯。從整體上看,貴陽市降水量在2012年后降水量增加趨勢漸顯,20年來統計結果也表明降水量呈現微增趨勢。

2.2? 貴陽市主要糧食作物生產變化情況

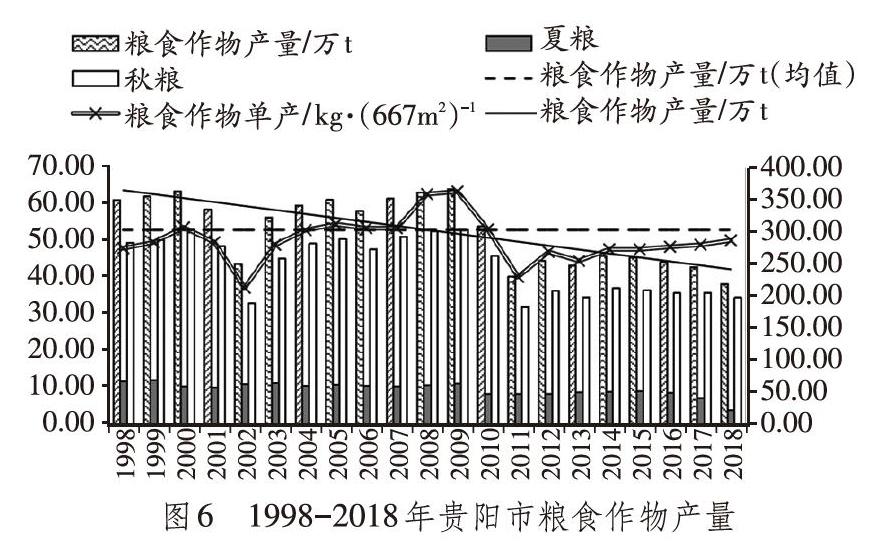

1998-2018年貴陽市糧食作物產量見圖6。

據圖6可知,1998-2018年,貴陽市主要糧食作物產量從61.10萬t減少到38.17萬t,共減少22.93萬t,減幅37.53%;貴陽市近20年主要糧食作物平均產量為52.92萬t,2009年出現最高值64.11萬t,此后總產量逐年下降,并在2011年低于歷年平均值后再無回升跡象。而從數據線性趨勢分析發現,貴陽市近20年來主要糧食作物產量呈現明顯下降趨勢,糧食作物單產也上下波動,在2010年左右隨總產量波動幅度最為明顯;但2013-2018年,糧食單產開始回升增加,也并未超過歷年單產最高值。

從統計結果看歷年總產量呈現下降趨勢。其中,夏糧產量減少幅度較大,由1998年的11.89萬t減少到2018年3.67萬t,減少68.37%;秋糧產量變動幅度雖不及夏糧,1998-2018年由49.50萬t減少到34.50萬t,產量減少11.00萬t,減幅30.31%。夏秋糧各單位年產量整體呈下降趨勢。

據統計,1998-2018年主要糧食作物各年平均產量52.92萬t,以此為參考,將貴陽市近20年來主要糧食作物產量分階段看,發現1998-2010年每單位年主要糧食作物總產量基本都在平均以上;2011-2018年各年主要糧食作物產量皆未超過歷年平均值水平,糧食產量明顯減少。

2.3? 氣溫、降水量等與糧食生產的變動關系

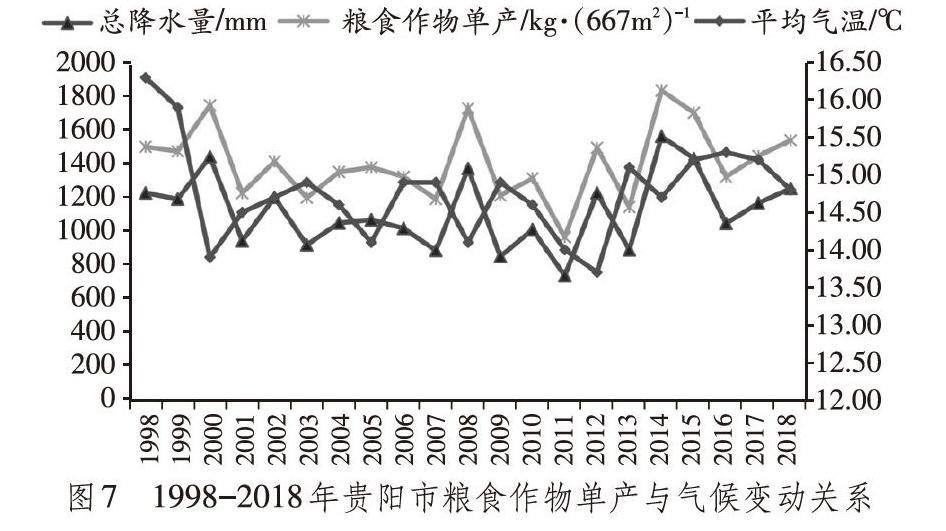

在統計分析貴陽市氣溫、降水量和主要糧食生產情況后,為理清該市糧食產量變動與氣候變化之間的變動關系,本部分將1998-2018年貴陽市主要糧食作物單產同氣溫、降水量等數據進行分析。1998-2018年貴陽市糧食作物單產與氣候變動關系見圖7。

據圖7可知,貴陽市糧食單產與氣溫、降水量等存在相互關系。

2.3.1? 平均氣溫變動對糧食產量的影響

結合圖7平均氣溫變動與糧食單產變動情況看,平均氣溫波動出現5次向下的峰谷,而糧食單產出現相反的5次峰值,同樣的是處于相同年份。這與已有學者的研究相吻合,即氣溫與糧食產量間的相關關系為負相關,氣溫升高會對給糧食生產帶來負面影響,導致總產量減少。究其主要原因,從糧食作物生物學特性解釋較為合理,因為溫度升高,糧食作物的生長發育會加快,原有的生育期由此大幅縮短,糧食作物實際分蘗減少,總的干物質累計下降,導致最終成熟后的糧食作物產量降低。

這就意味著,1998-2018年中有5年因為氣溫升高使糧食作物單產下降,尤其是后10年出現頻率最高,占60.0%左右。而對貴陽市單位年糧食總產量統計結果發現,總產量下降趨勢較為明顯也是這十年。糧食作物單產降低,種植戶從事農業生產獲得的報酬也隨之減少,從“理性經濟人”角度解釋,收益率減少種植戶會自主選擇其他經濟效益更高的產業,最終會讓貴陽市糧食總產量逐年遞減。農業為第二、第三產業提供基礎的物質資料,供需不平衡將打破已有的經濟發展穩態。

2.3.2? 降水量增減對糧食產量的影響

降水量對糧食生產的影響在兩個方面:(1)降水量不足,無法滿足糧食作物生長發育所需的水分,導致植株生長矮小甚至無法抽穗,同樣會抑制作物光合作用,不利于有機物蓄積等;(2)降水量過多給糧食產量帶來負影響,原因在于水量過多會阻礙水稻等糧食作物生長發育,灌溉水位過高,使作物根莖長時間浸水,造成植物供氧不足,抑制糧食作物分蘗,這也會對糧食產量產生直接影響。

從貴陽市1998-2018年單位年降水總量與糧食作物單產對比分析結果看出,貴陽市糧食作物單產與降水量單位年變動規律相同。這并不意味著降水量對貴陽市糧食生產不會產生影響,更進一步說明水量供給對糧食生產的重要性。結合貴陽市農業發展歷程,該市地處山區,農業生產所需的自然條件惡劣,為克服自然條件不足,貴陽市常年開展基本農田和水利設施建設等多項工作。如2017年貴陽市共完成1 366.66萬hm2高標準農田建設,并制定下發《關于貴陽市部分土地出讓金用于高標準農田建設的管理規定》;2003全面完成花溪水庫擴建、小關水庫改建和息烽魚簡河水利啟動等農業基礎設施建設工作,增強了全區農業生產低于自然風險的能力(資料來源于2018年、2004年《貴陽年鑒》)。

3? 結? 論

本文通過貴陽市氣象數據和糧食生產數據,分析了1998-2018年該市氣候變化與糧食生產的影響。首先對貴陽市氣溫、降水量和糧食生產變化情況進行分析,然后選取了平均溫度、降水量與糧食作物單產的數據,通過對比分析證明氣候變化對糧食生產確有影響,以此得出以下結論。

(1)1998-2018年,貴陽市年平均氣溫波動明顯,總體呈現上升趨勢;歷年降水量增減變動幅度大,線性分析后表現出略微上升態勢。從平均氣溫與降水量距平分析發現,1998-2018年前10年氣溫、降水量年際變動特征突出,后10年雖有波動但較為平緩,說明進入21世紀貴陽市踐行“生態文明”建設效果漸顯。

(2)從糧食生產情況數據分析發現,貴陽市糧食單位年總產量下降和單產面積呈下降趨勢。貴陽市是貴州省經濟文化中心,基礎糧食供給任務繁重,而糧食產量豐欠不均為地方發展埋下隱患。

(3)結合氣候數據與糧食生產數據對比分析看出,氣溫對貴陽市糧食生產產生負影響,降水量雖然體現出的影響較不明顯,但是同樣不容忽視。氣候變化主要影響糧食作物單產,導致種植戶繼續從事農業生產積極性降低,本來糧食總產量就不足,而氣候變化又加劇了糧食產量提高的威脅。

參考文獻

[1]IPCC.Intergovernmental Panel on Climate Change .Fifth Assessment Report (AR5)[EB/OL].(2014-07-08)[2019-06 -13].http://www.ipcc.ch/.

[2]WHEELER T,VON BRAUN J.Climate change impacts on global food security[J].Science,2013(341):508-513.

[3]陳帥.氣候變化對中國小麥生產力的影響——基于黃淮海平原的實證分析[J].中國農村經濟,2015(7):4-16.

[4]周曙東,朱紅根.氣候變化對中國南方水稻產量的經濟影響及其適應策略[J].中國人口·資源與環境,2010(10):152-157.

[5]崔靜,王秀清,辛賢.氣候變化對中國糧食生產的影響研究[J].經濟社會體制比較,2011(2):54-60.

[6]楊宇.氣候變化對黃淮海平原糧食生產力影響的實證研究[J].干旱區資源與環境,2017(6):130-135.

[7]何為,劉昌義,劉杰,等.氣候變化和適應對中國糧食產量的影響——基于省級面板模型的實證研究[J].中國人口·資源與環境,2015(S2):248-253.

[8]尹朝靜,李谷成,高雪.氣候變化對中國糧食產量的影響——基于省級面板數據的實證[J].干旱區資源與環境,2016(6):89-94.

[9]ASSENG S,JAMIESON P D,KIMBALL B,et al.Simulated wheat growth affected by rising temperature,increased water deficit and elevated atmospheric CO2[J].Field Crops Research,2004(85):85-102.

[10]CHAHRAMANIA A,PHILIP N K,ANDREW D,et al.The value of adapting to climate change in Australian wheat farm systems:farm to cross-regional scale[J].Agriculture,Ecosystems g-Environment,2015(211):112-125.

[11]ROY K S,BHATTACHARYYA P,NEOGI S,et al.Combined effect of elevated CO2 and temperature on dry matter production,net assimilation rate,C and N allocations in tropical rice (Oryza sativa L.)[J].Field Crops Research,2012(139):71-79.

[12]林而達,張厚宣,王京華.全球氣候變化對中國農業影響的模擬[M].北京:中國農業科技出版社,1997.

[13]田展,梁卓然,史軍,等.近50年氣候變化對中國小麥生產潛力的影響分析[J].中國農學通報,2013(9):61-69.

[14]黃川容,劉洪.氣候變化對黃淮海平原冬小麥與夏玉米生產潛力的影響[J].中國農業氣象,2011(S1):118-123.

[15]謝立勇,李悅,錢鳳魁,等.糧食生產系統對氣候變化的響應:敏感性與脆弱性[J].中國人口·資源與環境,2014(5):25-30.