建筑地基加固技術探討

張軍

摘 要 通過一系列檢測,查明建筑地基產生沉降變形的原因并進行治理,為在甘河灘工業園區進行工業建設時提供了經驗與教訓。

關鍵詞 檢測;浸水載荷試驗;變形分析;加固

1工程概況

甘河灘工業園區某廠區除地面硬化差、各種重型車輛碾壓外,還由于廠區部分地段的給排水管道采用直埋式,致使散水面、地下管道破裂引起地表水和工業用水、廢水直接滲入地基與基礎內,造成系列車間、罐體和道路主干道的部分地基土發生溶陷和土粒流失形成了空洞,對廠房地基與基礎產生不均勻沉降,部分地基基礎腐蝕性破壞,影響了建筑物以及道路的安全性正常使用[1]。

2地基檢測結果

2.1 地層結構

(1)黃土狀粉土:零星分布,厚度0.60~1.20m,具有大孔、蟲孔和植物根孔,垂直節理發育;土質不均勻,局部有砂透鏡體或薄層砂;稍濕,無光澤,干強度低,韌性低。該層具有自重濕陷性,δzs=0.018~0.032,δs<0.015,總濕陷量為64.4mm。

(2)角礫:灰黃色,稍濕~濕。分布于整個場地,埋深0.60~1.20m,揭露厚度3.00~5.00m。顆粒主要由堅硬的、未風化的火成巖、變質巖碎屑組成,混砂,含有黏性土。粒徑較小,含砂量較大,稍密~中等密實。根據巖土工程勘察資料,本場區角礫層最大厚度20.00m,該層夾有0.20~1.30m不等的黃土狀粉土夾層,且具有濕陷性。角礫層是本場區的地基基礎持力層。

2.2 地基土測試結果

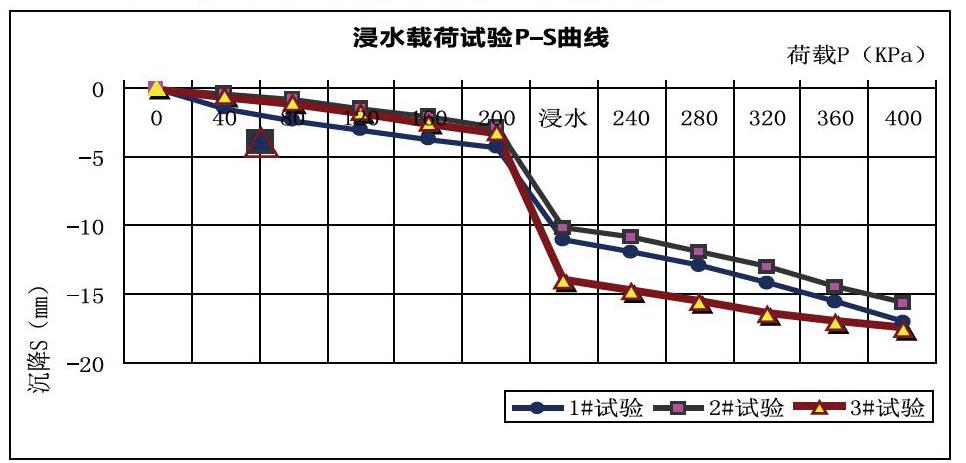

浸水后地基持力層產生較大的附加下沉,附加沉降量分別為6.451mm、7.304mm和10.766mm。計算的濕陷系數δs=0.013~0.022,該地基持力層(角礫層)為非濕陷性土;浸水狀態下,濕陷系數已接近0.023,使建筑物產生不均勻沉降而可能發生破壞。

3地基發生變形的原因分析

(1)根據地基檢驗試驗,地基持力層(角礫土)含泥量大,浸水載荷試驗結果是角礫層淺部具有濕陷性和溶陷性;大氣降水排水不暢而浸入地基內,造成持力層(角礫層)的含水量在不同深度及部位發生變化,產生濕陷和壓縮變形,致使建筑地基的不均勻沉降。

(2)工業廢水管道破裂,含有酸性的污水沿排水方向直接浸入臨近建筑地基內,地基土幾乎達到飽和狀態,使地基土產生溶陷變形或形成空洞,部分礫石被腐蝕,地基持力層承載力急劇下降或喪失了承載能力,從而造成建筑物的不均勻沉降。

4建筑物加固處理

(1)建筑物地基加固。地基使用雙液(水泥漿與水玻璃溶液)注漿法進行加固,在建筑物地基加固過程必須進行建筑物的沉降觀測。

(2)加固范圍與加固技術參數。基礎外側2.00m、注漿深度基礎底面3.00m(基礎埋深2.80m);雙排注漿孔,等腰三角形布置,孔徑約50mm,間距1.20m。

(3)注漿加固施工程序。施工準備→測量放線→注漿孔定位→鉆機就位→成孔→埋設注漿管、封孔→注漿→注漿量、配合比的控制→注漿結束→封孔。

(4)地基基礎注漿質量檢測。注漿前先進行試驗,注漿一天后,首先在已注漿施工完畢的注漿孔中注水,如不滲水,則視為合格,注漿后進行動力觸探試驗。

(5)預試樁坑式托換與雙液(水泥漿與水玻璃溶液)。注漿法聯合使用加固地基采用預試坑式托換法對建筑地基基礎進行加固。

(6)預試樁坑式托換加固。在加固的基礎下開挖操作坑(直徑1.00m、深度3.00~3.50m),壓入4根預試樁,再插入主筋(6根Φ18)、綁扎箍筋(Φ8@100),埋設注漿管,然后澆筑C30抗硫混凝土與基礎連接為整體地基,最后進行雙液注漿,除提高地基承載力外,還消除地基土的部分附加下沉和阻止部分地表水的浸入,達到穩固建筑基礎的目的。

(7)預試樁加固設計基本參數。預試樁采用Φ159×5鋼管,鋼管內澆注的混凝土強度是C30,并經振搗后逐段焊接,托換高度一般為300~600mm;單樁承載力設計值為400~450KN,預試樁成樁最大穩定壓力為450kN,通過液壓泵站的壓力表控制;成樁垂直度、成樁質量等均按有關規范規程要求執行。

(8)施工順序。開挖預試樁導坑—對原有的基礎及導坑進行支護—開挖水平導洞和操作坑—操作坑中吊測基底中心—預試樁進行定位—觀測、記錄壓樁入土深度與壓樁阻力—壓樁(恒壓)—鋼板托架托換—焊接形成預試樁—預試樁周邊插入主筋(6根Φ18)綁扎箍筋(Φ8@100)—埋設的注漿管(內徑φ60的高壓注漿管)—澆筑C30抗硫混凝土與基礎連接為整體地基—基礎預試樁加固和回填—地基注壓水泥漿—地坪恢復。

5結束語

通過系統的可靠性鑒定和加固施工,達到建筑物使用正常并繼續生產活動,滿足工業生產的要求,為同類區域或類似建筑物出現問題地基處理提供可用經驗。

參考文獻

[1] JGJ79-2012.建筑地基基礎處理規范[S].北京:中國標準出版社;2012.