多彩而開放的古代西亞文明

王健 羅愛玲

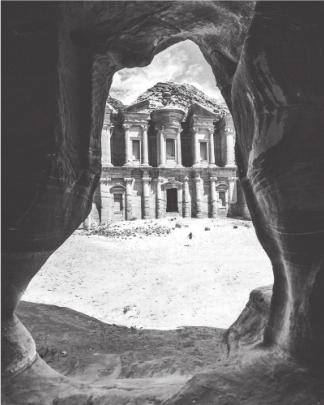

今天的西亞地區,在人們的印象中,或是戰火紛飛、恐怖活動盛行;或是原始而保守、披著神秘的面紗;或是都如海灣國家一般,富得流油。若放眼整個人類文明大家園,也可能會想當然地認為,這里的文化是單調的、文明是落后的。但是當你漫步在巴格達的街頭或是游覽于兩旁聳立著高大石壁的佩特拉古城,你可曾想到,這里不僅誕生了人類最早的文明,而且文明的類型多姿多彩,讓你目不暇接,稍一接觸,便會深醉其中。

絢爛多彩的古代西亞文明

在法國史學家布羅代爾眼里,“環境并非無所不能,但是它會對任何既定地點先天具備的或者后天獲得的有利條件產生很大影響”。孕育了古老的蘇美爾/巴比倫、亞述和波斯諸文明的西亞地區作為古代世界體系的樞紐地帶,從很早時候起,就成為連接地中海沿岸各國與亞洲地區的交通要道。除了通過波斯帝國連接的陸上絲綢之路,古代西亞地區圍繞阿拉伯半島還有三條主要的交通貿易路線:第一條是漢志路(Hijāz Route),這條路線主要以巴勒斯坦和外約旦的紅海港口及邊區重鎮為起點,經過阿拉伯半島的紅海海岸山脈線,抵達也門。這條線路曾經是亞歷山大大帝及其后來的繼任者同亞洲其他國家展開貿易活動的海上主要通道,近代漢志鐵路基本就是沿著這條線來修建鋪設的。第二條線路是達瓦西爾河道線(Wādid Dāwasir),這條線是從也門的東北部到達阿拉伯半島的中部,再從半島中部連上另一條河道線——魯麥河道線(Wādir Rumma)后,抵達美索不達米亞東南部。這條線是古代也門阿拉伯文化與亞述和巴比倫文化交流的主要紐帶。第三條路線是西爾漢河道線(Wādis Sirhan),這條線是從半島中部出發,經過半島上的焦夫(Jawf)綠洲,抵達敘利亞東南部。位于今約旦首都安曼以東干旱高原上的古城佩特拉(Petra),在歷史上就是這條貿易線上的一個重要據點,是半島南部阿拉伯人和地中海之間商隊往來的必經之地。亞歷山大東征后,就將佩特拉作為希臘人儲備糧食的重鎮,因此“佩特拉”系希臘語,意思為“巖石”,又被稱為“巖石城”。

如此重要的交通地理條件,使西亞地區成為了所謂的“五方雜處之地”,這里的民族遷徙與流動性強,商貿活動繁榮,物質交換頻繁,人們的思想觀念不斷得到交流與碰撞,因此文明不僅具有高度活力,而且文明的形態多變,尤其兩河流域地區,次第出現的文明形態有蘇美爾文明、阿卡德文明、巴比倫文明、亞述文明、新巴比倫文明,其中蘇美爾和巴比倫文明構成了兩河流域文明的基礎。

文明始于蘇美爾。蘇美爾文明是西亞地區兩河流域文明的起源。西亞地區兩河流域文明的發展頻繁受當地民族遷徙流動影響,文明的次第更替頻繁發生。發源于西亞塔魯斯山和扎格羅斯山的兩條河——底格里斯河和幼發拉底河在巴格達附近幾乎匯合,從巴格達以南的兩河流域沖擊平原上,其南半段在古時被稱為 “蘇美爾”,北半段被稱為“阿卡德”,這兩段又合稱為 “巴比倫尼亞”。巴格達以北的地區被稱為“亞述”。兩河流域地區無天然屏障,又位于農耕地區和游牧地區的交界處,因此歷史上民族大遷徙頻繁發生,文化交流頻繁。該地區次第出現的文明形態有蘇美爾文明(公元前3200-前2300年)、阿卡德文明(公元前2300-前2191年)、古巴比倫文明(公元前1894-前1595年)、亞述文明(公元前8世紀-前612年)和新巴比倫文明(公元前626年-前539年)。兩河流域文明的興衰更替是沿著兩河流域逐漸向北發展的,但蘇美爾和巴比倫文明始終是兩河流域文明的基礎。

兩河流域高度發達的文明歷來是各民族爭奪和學習的對象。在這里先后有幾個外來民族交替出現,它們在吸收和借鑒兩河流域文明成果基礎上,又進一步發展了自己的文明。其中最為突出的是埃蘭文明。

在兩河流域文明之外,存在一個與兩河流域文明爭霸的埃蘭文明。埃蘭文明是伊朗文明的早期來源,其產生于伊朗高原之外受兩河流域影響較大的蘇薩平原,即今天伊朗的胡澤斯坦。埃蘭文明受兩河流域文明的影響較大,其文字最早為象形文字。公元前3000年末,阿卡德人將楔形文字傳入埃蘭地區,埃蘭人開始使用兩河流域的楔形文字,因此埃蘭的文字、雕刻、印章,甚至司法和歷法,均屬于楔形文化圈的一部分。公元前2300年左右,埃蘭擺脫阿卡德統治,建立了統一的埃蘭聯邦國家。公元前639年,埃蘭被亞述所滅,在經歷了亞述、新巴比倫和米底王國的短暫統治后,埃蘭成為波斯阿契美尼德王朝的一個重要行省——胡澤行省,居民也被伊朗語居民同化,稱為胡澤人,首都蘇薩成為阿契美尼德王朝的行政首都。深受兩河流域楔形文化影響的埃蘭在成為阿契美尼德王朝的一個行省后,自然就將楔形文化介紹給了伊朗,不僅幫助伊朗人創制了古波斯楔形文字、司法和歷法,還協助伊朗人創建了行政管理體制,如今的古波斯楔形文字對研究蘇美爾楔形文字具有極大的輔助意義。

西亞地區另一個為人熟知的古老文明就是波斯/伊朗文明。公元前2000年,伊朗和印度境內開始出現印歐語系的印度伊朗語居民,他們被通稱為雅利安人。在這些伊朗部落中,米底和波斯這兩支部落最為強大。公元前673年,米底王國建立,這是伊朗歷史上第一個由雅利安人建立的統一國家,其征服活動加速了伊朗境內不同民族與部落的同化過程,促進了伊朗民族和伊朗文明的形成。米底王國的都城哈馬丹是古代絲綢之路的重要樞紐。公元前550年,米底王國被古波斯帝國所滅,成為阿契美尼德王朝的一個行省,米底王國的各項制度也被阿契美尼德王朝所繼承。阿契美尼德王朝為波斯人所建,因此被稱為波斯帝國或古波斯帝國。公元前543年,居魯士二世征服巴比倫。巴比倫文明中的一些元素被波斯文明所吸納和借鑒。居魯士之后的另一位波斯君主大流士一世將波斯帝國疆域繼續擴大,疆界東起印度河流域,西至色雷斯沿岸,北起亞美尼亞,南至埃塞俄比亞,波斯帝國由此成為古代第一個地跨三大洲的帝國。公元前330年,阿契美尼亞王朝被亞歷山大帝國所滅。公元前322年亞歷山大帝國瓦解,其在原波斯帝國亞洲部分的領土為塞琉古王朝繼承。公元前129年,塞琉古王朝被安息王朝取代,到公元1世紀時,安息王朝與同時代的羅馬、印度和中國并立為當時的四大帝國。公元224年,安息王國被薩珊王朝取代。薩珊王朝是古代伊朗最輝煌的時期,其基本統一了伊朗和兩河流域南部。薩珊文化成為西亞文明與印度、中亞和中華文明交流的中間站。

此外,在古代兩河流域文明和埃及文明兩強之間的巴勒斯坦地區,在公元前2000年前出現了以猶太教為核心的猶太文明。公元前2000年晚期,摩西帶領希伯來人離開埃及東北部,前往巴勒斯坦。在那里,希伯來人形成了猶太和以色列民族,并成為著名的一神教圣經民族,除了《圣經·舊約》,《塔木德》被奉為猶太民族的第二圣經。

還有公元622年崛起于阿拉伯半島的伊斯蘭文明。伊斯蘭文明在極短的時間內就將其影響力拓展到阿拉伯半島以外的整個西亞北非地區,就連波斯帝國也在伊斯蘭力量的擴張下被伊斯蘭化。

善于兼收并蓄的古代西亞文明

“所有文明都通過貿易和外來者的激勵作用得到了豐富”。不同文明在起源之初雖獨立發生,但其發展離不開與其他文明的交往、互動與互鑒,文明交往的過程中雖有矛盾和碰撞,但和平共處、相互滲透和交融互變卻為常態和主流,西亞文明與其他文明的交往同樣如此。遺憾的是,由于近代以來西方國家對學術話語權的主導性作用,國際學界多關注于西亞文明與西方文明之間的交流互鑒,而忽視了西亞文明與亞洲其他文明的交流互動。實際上,古代西亞文明與其他亞洲文明之間也存在大量的物質、文化與技術交流。

西亞文明與中華文明的交流互鑒。西亞文明與中華文明的交流主要通過絲綢貿易與伊朗文明發生聯系。陸上通過我國內地新疆經沙漠綠洲、中亞與西亞聯系,海上通過印度洋、阿拉伯海、波斯灣、紅海與西亞產生聯系。由于當時的海上絲綢貿易主要被印度商人所壟斷,陸上絲綢貿易主要被波斯商人所壟斷,因此中華文明與西亞文明發生聯系基本上是通過印度和波斯等中介進行,其中又以波斯文明為主要媒介。古波斯帝國建立后,修建大量驛道、開鑿了蘇伊士運河,運河與驛道構成的水路交通系統將波斯帝國的經濟中心巴比倫同小亞、埃及、印度、中亞相連,并成為有名的陸上絲綢之路和海上絲綢之路。

絲綢之路促進了中國與西亞的物資、技術和文化交流。西亞特產葡萄干、苜蓿、扁桃、茴香、胡蘿卜等傳入我國。波斯工藝品、拱頂建筑技術、波斯醫藥、音樂、舞蹈、雕塑等也傳入我國。中國的文化科技成果,如養蠶繅絲技術、造紙技術、地下水渠灌溉技術(坎兒井)、鑄鐵術等,也隨絲綢之路傳入西亞地區。中國的鑄鐵柔化技術被伊朗吸納,用以改進了伊朗鐵兵器的質量。安息王朝時期,伊朗馬爾吉安娜的木鹿城(Marv,后易名為安條克城)既是當年絲綢之路上的戰略重鎮和國際貿易中心,又是中國鋼材貿易中心,著名的大馬士革鋼制作技術據說就經由木鹿受到中國制鋼技術的影響。中國的造紙術、火藥等通過伊朗傳入西亞阿拉伯地區,再由阿拉伯人傳到歐洲。我國西北新疆一帶的地下水渠灌溉技術經由中亞傳播到波斯和敘利亞,使這些地區的沙漠邊緣地帶得到開發,如黎巴嫩的貝卡谷地,就引黎巴嫩雪山之水,以地下渠道方式組成灌溉網,使其變成沙漠綠洲,迄今已有1600余年。

在中華文明與伊朗文明交流中,宗教文化交流是個重要方面。經伊朗傳入我國的宗教,先后有佛教、祆教、摩尼教和景教,其中尤以佛教對我國影響巨大。我國早期佛教并非直接來自印度,而是經安息和中亞其他伊朗語國家傳來。佛教興起于古代印度,阿育王時期逐漸傳入臨近地區,首先是傳到說伊朗語的中亞各國,并于公元前1世紀初由中亞傳入我國新疆地區,隨后傳入我國內地。最早來我國傳播佛教的都是伊朗語居民,早期佛教經典用語很多都是直接由伊朗語翻譯而來。在早期來華的佛教高僧中,最著名的是安息高僧安世高。安世高是我國漢譯佛經的創始人,公元148-171年,他在洛陽先后出經35部41卷,其所譯佛經被評價為“義理明晰,文字允正,辯而不華,質而不野”,號稱“群譯之首”。

西亞文明與印度文明的交流互鑒。印度文明與西亞文明的交流始于兩河流域文明時期,在兩河流域出土的文獻中出現過印度牛的形象。亞歷山大大帝遠征印度后,印度與西亞地區的文明交往密度增加。文學方面,古代阿拉伯文學名著《卡里米與迪木乃》和《一千零一夜》都起源于印度。《卡里米與迪木乃》來自印度寓言《五卷書》,先是被胡司洛的御醫巴爾祖耶譯為缽羅缽語,取名《卡里米與迪木乃》,后來又被波斯的穆斯林伊本·穆格法由中波斯語翻譯為阿拉伯語,進而得以在西亞地區廣為流傳。該書現在有40多種不同語言的譯本,廣泛流傳于世界各地。《一千個故事》這本印度故事集在薩珊時期也曾被譯為缽羅缽語,后來也被波斯人由中波斯語譯為阿拉伯語。它是流傳至今的著名阿拉伯故事集《一千零一夜》的材料來源之一。宗教方面,阿拉伯人征服伊朗后,曾為伊朗國教的祆教被禁,祆教圣經《阿維斯陀》被毀,一些祆教徒為躲避宗教迫害移居印度,被印度人稱為“波斯教徒”,祆教經典《阿維斯陀》的部分內容得以在印度保存下來,因此今天我們所見到的《阿維斯陀》圣經,是印度的波斯教徒經典。科學方面,印度數字和十進位法經由波斯人介紹給阿拉伯人。關于印度天文學的影響也出現在一些5世紀的古伊朗天文學記載中。在8至9世紀的西亞地區科學中心——巴格達,就有不少來自印度的學者幫助制作各種印度天文手冊的阿拉伯文譯本。

西亞文明與中亞文明的交流互鑒。由于地理位置因素,中亞地區在早期主要受波斯文明、印度文明和希臘文明的影響,佛教最先向外傳播到的地區就是中亞,再經由波斯人傳到中國。因此中亞文明與西亞文明發生聯系的早期主要媒介是伊朗/波斯文明,后期在伊斯蘭文明崛起后,主要受伊斯蘭文明和波斯文明的雙重影響。中亞地區存在諸多游牧民族,歷史上即為東西方文明交流的主要通道,在伊斯蘭教東傳過程中,中亞地區起了重要的橋梁作用。伊斯蘭教傳至中亞以前,該地區是摩尼教、祆教、景教、馬茲達克教、印度教、佛教、道教、薩滿教等多教并存之地,公元前334年開始的亞歷山大大帝東征,使中亞地區受到希臘文化的影響。亞歷山大大帝在中亞地區交通要道上修建數十個以他命名或由他命名的希臘化城市,這些城鎮后來有許多成為絲綢之路的重鎮和東西方文化交匯的中心。佛教文化中的犍陀羅藝術便受到希臘文化的影響,亦可說是佛教藝術在希臘文化與中亞文化雙重影響下的結果。隨著后來佛教文化的東傳,犍陀羅藝術對我國西北地區的石窟造像和繪畫藝術產生了深刻影響。景教和伊斯蘭教也經由中亞傳入中國,其中伊斯蘭教對中亞地區的影響最大,伊斯蘭文化與波斯文化和突厥文化發生交流互鑒后,形成中亞特色的伊斯蘭文化。中亞特色的伊斯蘭文化傳入中國后,又與中國儒家文化發生交流融合,進而形成中國特色的伊斯蘭文化。

西亞文明蘊含著濃郁的亞洲文明價值觀

基于共同的人性,人類文明在總體上都具有一定的共通性,這也是歷史上各種先進的文明能夠被認同和傳播的重要原因。古代西亞文明同樣如此,其文明的內涵中也孕育了一些重要的亞洲文明價值觀。

虔誠敬畏。在西亞文明中,宗教內容構成其重要部分。除早期遍布西亞地區的多神崇拜,后來還相繼出現一神教的猶太教、基督教和伊斯蘭教。神在古代西亞地區的公共生活與個人生活中扮演極其重要的角色,一個人從出生到死,無不與神緊緊聯系在一起。整個社會上下無不受到神的意志的支配,可謂“率海之濱,莫非神土”。出于對大自然的敬畏,人們多對太陽、月亮、雨水、雷電等都賦予敬仰和崇拜,都相信世間充滿了善神和惡鬼。善神顯形為帶翅膀的公牛和獅子,被裝飾在宮廷的大門兩側。這種門獸后由佛教、祆教和摩尼教傳入中國,也成為中國官府、大戶門前的一對石獅。為表示對神的敬畏,西亞各王朝和帝國均建造了眾多神廟,定期在神廟里舉行宗教儀式。早期的神廟,以及后來的猶太會堂、基督教堂和伊斯蘭清真寺,均是宗教在西亞文明中占據重要位置的具體表現。西亞文明中所體現出的對神與大自然的敬畏使得人們在大自然面前有所節制,努力追求人與自然的和諧相處,而不是無節制地去征服大自然。

公正仁愛。公元前18世紀巴比倫國王漢謨拉比為保護平民和弱者利益,頒布了著名的《漢謨拉比法典》,法典中處處體現出“使強不凌弱”的公正仁愛思想。法典前言中稱法典條文是“公正的法律裁決”,是“要以此使國家得到公正的統治和合理的管理”。法典內容除保護平民的私有財產外,還力求在公平和正義的原則下保護弱小者利益。如法典第48條規定:“如果一個人身上有債,而暴風雨又沖毀了他的田,或是由于缺水田地沒有長出大麥,那么那一年他不可向他債主交糧,他可修改他的泥板契約,不付那一年的利息。”猶太人的《圣經》中也指出“公義和公正是上帝寶座的根基”。波斯阿契美尼德王朝的居魯士二世以“為人寬厚仁愛”著稱。他尊重各地風俗,善待被征服地區上層分子和普通居民。還把號稱“巴比倫之囚”的猶太人遣送回國,幫助他們在耶路撒冷圣地重建家園,被歌頌為猶太人的“彌賽亞(救世主)”。中國倫理學中最重要的仁愛原則,在猶太倫理中也有所體現。仁愛在中國文化中被理解為愛人,沒有上帝愛子民之意,猶太文化中的仁慈有上帝慈愛人民、人與人之間要慈愛兩個方面。《詩篇》中說:“上帝本為善,他的慈愛永遠長存。”《出埃及記》寫道:“不可辜負寄居的,也不可欺壓他……不可苦待寡婦和孤兒。”這種保護弱者以及行善互愛的精神在伊斯蘭文明中也有體現,在倭馬亞王朝時期,興建了目前世界上已知的第一所麻風病醫院,設立了收容老弱病殘及盲人之家。

開放包容。蘇美爾文明時期,盛行多神教自由信仰,王權對各種宗教信仰都不加以干涉,巴比倫人主導兩河流域地區后,也繼承了蘇美爾人的宗教寬容傳統,并不排斥異族的神。亞述帝國時期,所有被征服地區在必須供奉亞述神的同時,也可以繼續保留自己的地方神。可見,在西亞地區,各種宗教都能找到自己的立足之地,開放多元的文化特征十分鮮明。波斯安息王朝統治時期,也完全尊重西亞地區已經被希臘化的城市的自治權,不干涉這些希臘化城市的內政與工商業活動。安息王朝對希臘化城市的寬容態度,對伊朗文化的發展具有很大推動作用。它使伊朗能主動吸收外來文化的精華,形成自己本民族文化的特色。著名的犍陀羅佛教藝術,就吸收借鑒了希臘和伊朗的藝術手法。伊斯蘭文明也具有鮮明的開放色彩。在伊斯蘭教創立之初,就從猶太教吸納借鑒了許多內容,這種開放性的視野為伊斯蘭文明合理吸收世界各地的優秀文化養分,并結出豐碩的成果提供了條件,使伊斯蘭文明能夠在很短的時間內就走出阿拉伯半島地區,向外拓展,建立了橫跨亞非歐的阿拉伯/伊斯蘭帝國。在公元9世紀阿拔斯王朝的馬蒙統治期間,巴格達城成為世界著名的科學文化中心。波斯人、希臘人、印度人、猶太人、阿拉伯人、敘利亞人都匯聚于此,對來自希臘、羅馬和印度等地的文獻書籍進行翻譯整理。伊斯蘭文明早期,其對境內非穆斯林群體十分寬容,允許境內基督教、猶太教和祆教教派的信仰自由,并不強迫他們改信伊斯蘭教。

教育為本。西亞文明具有重視教育的特征。早在古代巴比倫地區,就存在各類學校,如書吏學校、天文學校等。學生既來自名門望族,也來自下層平民家庭。受兩河流域文明的影響,古代波斯貴族在公元前5世紀也開始接受學校教育。安息王朝時期,伊朗王公貴族已經具有很高的文化教育水平,其文化素養完全不亞于同時期的希臘化各國。由于推行大眾化教育,普通百姓也能接受教育,因此在波斯帝國的下層平民中也出現了受過良好教育的文士,他們后來在波斯薩珊王朝時期形成一個強有力的“文官(文士)等級”。薩珊王朝時期,還熱情接待了因希臘雅典學園被迫關閉而前來避難的許多新柏拉圖學派哲學家。伊斯蘭文明也十分注重教育,7世紀的倭馬亞王朝時期建立了學校,8世紀的阿拔斯王朝時期在巴格達建立了科學學院和天文臺,注重數學、醫學和天文學的研究,同時翻譯大量的希臘、波斯和印度文獻。

?(摘自5月31日《文匯報》。作者單位:上海社會科學院國際問題研究所)