蛋白A免疫吸附和DNA230免疫吸附治療狼瘡腎炎療效比較

楊西超,呂婷婷,巴燕娜,吳振彪

系統性紅斑狼瘡(SLE)是一種復雜的、由多種抗體導致多器官和多系統受累的自身免疫病[1]。抗核抗體尤其是抗雙鏈DNA(ds-DNA)抗體滴度與病情活動有關,且抗 ds-DNA抗體滴度越高,對器官的損害程度越高,尤其是腎臟。所以,迅速降低患者體內的抗體滴度,是防止SLE及神經精神性狼瘡等并發癥發生的重要手段。通常情況下,糖皮質激素與免疫抑制劑的使用可以改善患者預后,部分狼瘡腎炎患者對于激素和免疫抑制劑療效欠佳,免疫吸附作為近年來有效的治療手段,越來越被認可[2-3]。免疫吸附治療方法主要是通過抗原和抗體特異性相互結合的原理,以體外循環的方式使患者體內的免疫性致病物質進一步消除,使患者病情得到有效控制[4-5]。常用的有DNA230和蛋白A免疫吸附治療。現分析DNA230和蛋白A免疫吸附治療狼瘡腎炎的療效以及吸附前后體液免疫功能變化,報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2017年1月—2018年6月空軍軍醫大學第一附屬醫院臨床免疫科收治的狼瘡腎炎(LN)患者60例作為研究對象。LN診斷標準: 符合以下任意1項可診斷為LN,血尿(每高倍視野下紅細胞數>5或有細胞管型)或蛋白尿[24 h尿蛋白定量>0.5 g或尿蛋白(+++)及以上];經腎活檢確認;高尿酸血癥,男性>420 μmol/L,女性>357 μmol/L[6]。排除標準:其他自身免疫性疾病;合并嚴重活動性感染者;既往接受過免疫抑制劑治療者;終末期腎病。按照隨機數字表法分為2組。觀察組30例:男3例,女27例,年齡21~52(36.2±2.3)歲;尿蛋白<3 g/24 h 10例,≥3 g/24 h 20例。對照組30例:男4例,女26例,年齡25~54(34.5±2.2)歲;尿蛋白<3 g/24 h 9例,≥3 g/24 h 21例。2組患者性別、年齡、病情等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院倫理委員會批準,患者及家屬知情同意并簽署知情同意書。

1.2 治療方法 患者均給予基礎治療,強的松1 mg·kg-1·d-1服用,4周后逐漸減量;環磷酰胺400~600 mg靜脈滴注沖擊治療2 d,每月1次,治療3次后改為3個月1次。部分患者需要使用霉酚酸酯,起始劑量0.75 g,每日2次,誘導緩解療程為6~9個月,穩定后可以降低霉酚酸酯的使用量。

觀察組患者采用蛋白A免疫吸附療法,設備為Citem10系統。患者需要接受體外循環和抗凝治療:首先將患者血液經過血漿分離器進行血漿分離,分離的血漿經過A蛋白吸附柱,當血液中的自身抗體、免疫球蛋白和免疫復合物等被吸附凈之后再循環回體內,每次循環吸附的時間為7~10 min。整個操作過程需要由計算機程序進行控制,循環次數應當根據計算的血漿容量和臨床具體表現確定。

對照組患者接受DNA230免疫吸附方法治療,選用珠海麗珠公司生產的 DNA230免疫吸附柱,其載體材料主要是碳化樹脂, 用特殊包膜固定DNA作為SLE患者體內致病物質抗ds-DNA抗體的抗原,特異性識別和結合抗ds-DNA抗體、抗核抗體及其免疫復合物,血管通路選用深靜脈留置導管。先將血管通路與吸附連接,規范預沖后再與動靜脈管路連接,并建立體外循環和抗凝;隨后,采用血流灌注行免疫吸附治療,最初階段應將血流速度控制為80~100 ml/min,穩定階段應將血流速度增加至180~200 ml/min,抗凝劑首次用量為1.0~1.2 mg/kg,再視情況追加至8~10 mg/kg;最后,治療時間2~2.5 h,間隔1 d后再重復以上治療。2組治療周期為8周。

1.3 觀察指標與方法 (1)疾病活動度評估:系統性紅斑狼瘡疾病活動度評分[7](SLEDAI)包括21項,得分 0~4分為基本無活動,5~9分為輕度活動,10~14分為中度活動,≥15分為重度活動,評分越高代表狼瘡活動程度越嚴重;(2)抽取空腹靜脈血2~3 ml,低溫離心留取上清液,-20℃保存備用。免疫投射比濁法測定免疫球蛋白系列 (IgM、IgA、IgG)、補體C3,免疫熒光法測定自身抗體系列;(3)血漿白蛋白:采用溴甲酚綠法檢測。(4)腎功能指標檢測:全自動分析儀檢測24 h尿蛋白定量、血肌酐、尿素氮。

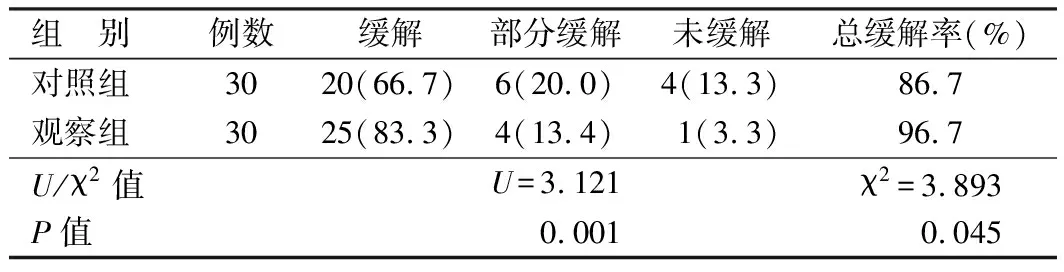

1.4 療效評定標準[8]緩解:發熱、乏力、雙下肢水腫等癥狀全部緩解;部分緩解:發熱、乏力、雙下肢水腫等癥狀部分緩解;未緩解:發熱、乏力、雙下肢水腫等癥狀沒有緩解或加重。總緩解率=(緩解+部分緩解)/總例數×100%。

2 結 果

2.1 2組臨床療效比較 隨訪1年后,觀察組患者總緩解率明顯高于對照組(P<0.05),見表1。SLEDAI評分:治療前對照組為(18.0±3.64)分、觀察組為(18.1±3.55)分,治療后分別為(8.34±3.16)分、(8.55±3.05)分,治療后2組均降低,但2組間比較差異無統計學意義(t/P=0.262/0.794)。

2.2 2組免疫球蛋白清除結果比較 治療8周后,2組IgM、IgA、IgG水平均較治療前顯著降低(P<0.01),且觀察組免疫球蛋白明顯低于對照組患者,差異具有統計學意義(P<0.01),見表2。

表1 2組治療效果比較 [例(%)]

2.3 2組治療前后血肌酐、尿素氮、血漿白蛋白、尿蛋白定量水平比較 2組患者治療8周后各項指標得到有效控制,但2組之間差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

3 討 論

系統性紅斑狼瘡是自身免疫性疾病,常累及全身多個系統,腎臟則是其中最常見的受累器官,往往并發癥較多,病死率高,部分患者在發病5年內死亡。系統性紅斑狼瘡的發病原因目前并不是十分清楚,研究表明與機體感染、遺傳以及免疫異常、內分泌等諸多因素有關[9]。在多種因素的作用下,患者機體內的T淋巴細胞含量下降、功能抑制,B淋巴細胞增生速度過快,并與抗原結合成免疫復合物,沉積在機體的腎小球、關節等不同部位,進而引起患者相應部位的組織壞死或慢性炎性反應,導致患者的多系統功能受累,主要表現為患者體內產生各種不同抗體,如抗單鏈DNA抗體及抗核糖體抗體等,沉淀在腎小球基底膜以及血管壁中使通透性發生變化,最終導致患者器官功能損害[10]。

甲潑尼龍聯合環磷酰胺或霉酚酸酯廣泛應用于治療狼瘡腎炎,常常不良反應較大并且部分患者療效欠佳。針對重癥及難治性狼瘡腎炎時,需結合患者的自身病情特點,尋找更有效治療手段。免疫吸附技術是近年來臨床新興的治療手段,是血液凈化技術的形式之一,該方法基于獨特的吸附功能,將抗體、抗原,或某些具有親和力的物質形成吸附柱,進而清除血液內的致病因子,以便凈化患者的血液成分,緩解疾病活動,達到治療目的[11]。免疫吸附療法主要是借助于抗原—抗體免疫反應,通過體外循環的路徑將血漿中的致病因子去除,或者利用吸附材料將血漿中與免疫相關的致病因子去除,最終達到治療的目的[12]。免疫吸附方法治療過程中最為關鍵的部分是免疫吸附劑的使用,也是吸附對象發生吸附作用的關鍵部分。吸附活性本質是和致病因子之間的特異性結合,也就是分子之間所發生的相互作用,包含物理化學和生物學的親和力[13]。蛋白A免疫吸附劑主要是利用葡萄球菌細胞壁上的一種蛋白A(單鏈多肽結構),在其氨基末端上的Fc集合器和自身抗體、循環免疫復合物的Fc段相互結合,再利用檸檬酸洗脫液將其進行分離。在實際采用這種方法治療的過程中還需要將A蛋白和瓊脂糖凝液進行混合,制成吸附柱。這種吸附柱的生物相容性比較好,效果安全可靠,也能夠重復使用,是當前臨床上最讓人滿意的一種免疫吸附柱。DNA免疫吸附柱則是采用球形碳化樹脂作為材料,此種吸附劑的生物學親和力較好,血液經過該裝置時會出現抗原抗體特異性結合,將患者致病物質吸附清除從而達到治療目的。屬于一次使用,可以和血液直接進行接觸,與其他免疫吸附血漿凈化方式相比更加節約成本。

表2 2組免疫球蛋白清除結果比較

表3 2組患者治療8周后各項指標比較

本研究比較蛋白A免疫吸附、DNA230免疫吸附對狼瘡腎炎的治療效果。在治療有效率方面,范萬里等[14]的研究結果顯示DNA免疫吸附治療系統性紅斑狼瘡間質性肺炎的有效率為92.5%,明顯高于傳統治療組的 75%,本次研究結果顯示觀察組采用蛋白A免疫吸附治療后其有效率達 96.7%,明顯高于對照組的86.7%,這與上述研究結果相似,因而蛋白A免疫吸附與DNA免疫吸附相比,對狼瘡腎炎療效較好,可能是因為蛋白A免疫吸附柱生物相容性更好,具有較高選擇性,不用補充外源性血漿,能夠在保證治療效果的同時,減少患者的醫療支出。在免疫功能改善方面,蛋白A免疫吸附法能有效改善患者的免疫球蛋白及補體狀況,對改善活動期狼瘡性腎炎的癥狀,延緩疾病進展效果顯著[15]。本研究結果顯示觀察組治療后血清IgA、IgM、IgG免疫球蛋白水平明顯低于對照組,這與上述研究結果相似。

綜上所述,對系統性紅斑狼瘡合并狼瘡腎炎患者采用蛋白A免疫吸附療法+免疫抑制劑+激素進行治療,較大程度改善了患者的腎功能,提高了治療效果,可以在臨床上應用推廣。

利益沖突:無