熱敏灸配合針刺治療腦卒中后肌張力增高的臨床觀察※

左剛,楊云濤

(河南中醫醫藥大學第三附屬醫院,河南鄭州450003)

腦卒中后肌肉痙攣狀態是臨床常見的癥狀,其中肌張力增高是其重要的表現形式之一,是現代康復治療的難點。痙攣狀態主要是由上運動神經元損傷后,脊髓水平中樞反射失去抑制,引起牽張反射興奮性增高[1],導致運動感覺控制障礙,進而出現各種間歇或持續的非自主肌肉活動[2]。據統計,約80%的腦卒中患者會遺留功能障礙,其中約90%的患者在中風偏癱發病3周內出現上下肢肢體痙攣,形成痙攣性偏癱[3]。本研究探討了熱敏灸配合針刺治療腦卒中后肌張力增高的臨床療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年10月至2018年10月在河南中醫藥大學第三附屬醫院康復科治療的60例腦卒中后肌張力增高患者,病程均為1~6個月。按照隨機數字表法將患者分為治療組和對照組,每組30例。治療組男17例,女13例;年齡46~79歲,平均(62.09±13.80)歲;平均病程(3.12±1.47)個月。對照組男16例,女14例;年齡45~80歲,平均(62.57±13.12)歲;平均病程(3.15±1.43)個月。兩組患者性別、年齡、病程等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 西醫診斷符合《各類腦血管疾病診斷要點》中相關診斷標準[4];中醫診斷符合《中風病診斷與療效評定標準》中有關中風病的診斷標準[5]。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;經顱腦影像學檢查確診存在腦出血、腦梗死等疾病;首次發病,病程為1~6個月,處于腦卒中恢復期;年齡45~80歲;經相關神經內科對癥治療,目前病情平穩;改良Ashworth分級評估處于1~4級;患者意識清楚,能配合治療并能進行臨床評定。

1.4 排除標準 不能明確診斷腦出血、腦梗死者;存在未愈合骨折或有重度骨質疏松癥者;其他疾病導致肌張力增高者;嚴重心、腦血管及肝、腎功能障礙等慢性疾病者;凝血功能異常等血液系統疾病者;不能配合完成治療者。

2 治療方法

2.1 對照組 采用新Bobath技術及口服肌松藥治療。①新Bobath技術:利用Bobath關鍵點控制技術,通過控制四肢如患側肩峰髂前上棘、拇指等,牽伸張力異常的肌群,牽拉后每次靜態維持15s。通過訓練加強痙攣肌的拮抗肌肌力,以達到維持正常身體姿勢的目的。②肌松藥:巴氯芬片(衛達化學制藥股份有限公司,國藥準字HC20040029)口服,初始劑量為5mg,每日3次,后每3d單次劑量增加5mg,每日最高劑量≤80mg。服用4周為1個療程,治療4個療程。

2.2 治療組 采用熱敏灸及針刺治療。①頭針取穴:以風府、風池、百會為主穴;體針取穴:以合谷、外關、手三里、臂臑為主穴。針刺方法:采用0.35mm×40mm毫針針刺,以出現酸麻沉脹感為度。得氣后均采用小幅度提插捻轉法,輕度施術后留針30min,留針期間行針1次。②熱敏灸:手持艾條在距離針刺部位皮膚3cm處先施行回旋灸,再施行雀啄灸,接著沿經絡循行往返勻速移動,最后施行溫和灸,以患者局部皮膚無灼痛感為度。當出現透熱、擴熱、傳熱等“熱至病所”的熱敏現象時,確定熱敏腧穴的準確位置[6-7]。確定懸灸的熱敏點,灸數分鐘至數十分鐘直至熱敏現象消失,熱感回縮至灸點,自覺淺表皮膚僅有灼熱感停灸。針刺與熱敏灸結合,每日1次。每10次為1個療程,間隔2d后繼續治療,治療4個療程。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 采用改良Ashworth量表法(MAS)、日常生活能力量表(ADL)、簡化Fugl-Meyer運動功能評定量表(FMA)對治療效果進行評定。MAS根據肌張力情況分為0、1、1+、2、3、4級6個等級。ADL評定內容包括運動、自理、交流及家務活動,其中運動方面主要包括床上及輪椅上運動和轉移、室內外行走、交通工具的使用;自理方面包括更衣、進食、如廁、洗漱及修飾等;交流方面包括通話、讀寫、識別標志等;家務方面包括購物、備餐、洗衣、使用家具及環境控制器(電源開關、水龍頭、鑰匙等)。根據是否需要幫助及幫助程度分為4個等級,總分為100分,得分越高表明獨立性越強。FMA評定內容包括肢體運動及神經功能。

3.2 療效評定標準 顯效:MAS評定≥1級,ADL評分為91~100分;有效:MAS評定下降1級,ADL評分為61~90分;無效:MAS評定無變化,ADL評分低于60分。

3.3 統計學方法 采用SPSS18.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例或百分率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 結果

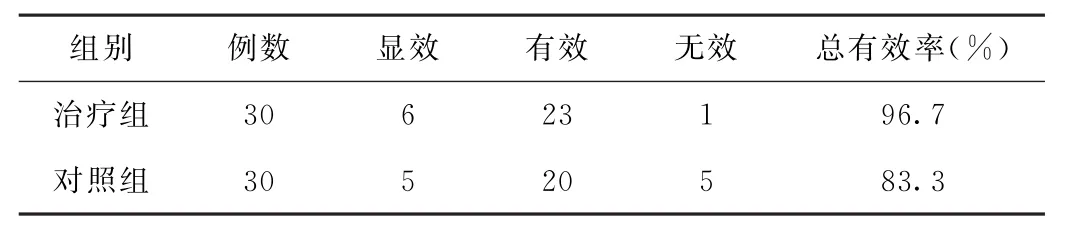

(1)臨床療效比較 治療組治療總有效率高于對照組,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組腦卒中后肌張力增高患者臨床療效比較(例)

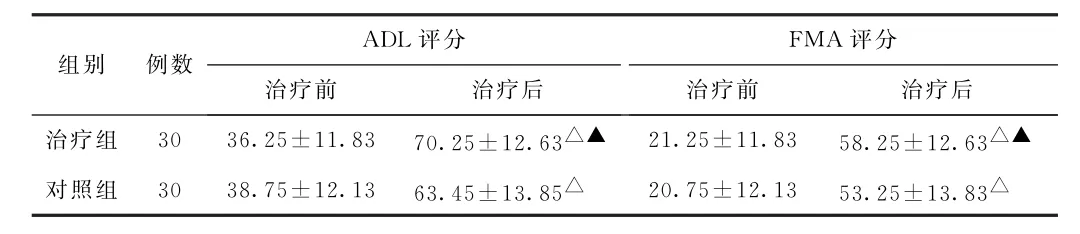

(2)ADL評分及FMA評分比較 治療后,兩組ADL評分及FMA評分均較治療前明顯提高(P<0.05),且治療組ADL評分及FMA評分明顯高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組腦卒中后肌張力增高患者治療前后日常生活能力量表評分及簡化Fugl-Meyer運動功能評定量表評分比較(分±s)

表2 兩組腦卒中后肌張力增高患者治療前后日常生活能力量表評分及簡化Fugl-Meyer運動功能評定量表評分比較(分±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

組別 例數 A D L評分FMA評分治療前 治療后 治療前 治療后治療組 3 0 3 6.2 5±1 1.8 3 7 0.2 5±1 2.6 3△▲ 2 1.2 5±1 1.8 3 5 8.2 5±1 2.6 3△▲對照組 3 0 3 8.7 5±1 2.1 3 6 3.4 5±1 3.8 5△ 2 0.7 5±1 2.1 3 5 3.2 5±1 3.8 3△

4 討論

腦卒中是急性腦血管循環障礙性疾病的總稱,臨床主要分為缺血性腦卒中和出血性腦卒中,發病率、死亡率及致殘率較高,其中功能障礙性殘疾多由痙攣狀態所致。現代醫學認為,痙攣狀態主要是由上運動神經元損傷后運動感覺控制障礙導致,包括牽張反射亢進、協同運動、聯合反應、屈肌反射增強和痙攣性肌張力障礙等陽性體征。痙攣狀態發病率較高,并發癥較多,包括疼痛、壓瘡、功能障礙、護理困難、外觀受損等,影響患者日常活動和社會交往[2],因此受到臨床醫務人員的廣泛關注。臨床治療痙攣狀態的方法較多,西醫常見治療方法包括口服肌松藥、新Bobath技術、低頻技術、使用矯形器、注射肉毒素等,但療程長,價格昂貴,因此臨床亟待尋找更方便、廉價的治療方法。中醫認為中風后痙攣性癱瘓多由機體氣血陰陽平衡失調、經脈痹阻不通、清竅失其濡養所致,故治療多以平肝息風、化瘀通絡、醒腦開竅為基本原則,常采用內服中藥湯劑或外用火針、頭針、溫針灸、電針、眼針等多種方法治療[8-12]。其中傳統灸法可以調節氣血運行,祛邪扶正,促進機體炎性滲出物的吸收,減輕水腫,達到抗炎、消腫、止痛的目的,有效緩解肢體關節痙攣。腧穴熱敏化現象主要有擴熱、透熱、傳熱、表面不熱(或微熱)而深部熱,局部不熱(或微熱)而遠部熱,或酸、麻、脹、痛、冷等,艾灸時出現以上某種灸感時可稱為熱敏化現象,臨床選用熱敏化腧穴進行治療,可顯著提高臨床療效。本研究結果發現,熱敏灸可以使艾灸的作用發揮到最佳,使針刺的經氣效應更好地發揮,兩者結合提高了中風痙攣性癱瘓的治療效果,同時能改善患者日常生活能力。

綜上所述,熱敏灸配合針刺治療腦卒中后肌張力增高的臨床療效優于肌松藥物聯合新Bobath技術康復訓練治療,可在臨床推廣應用。