不同鼻腸管固定方法對留置鼻腸管患者損傷情況及鼻腸管移位的影響

張鳳麗

(河南省黃河水利委員會黃河中心醫院,河南鄭州450003)

鼻腸管固定不良會導致鼻腸管脫管,引起氣道及鼻黏膜損傷,可能導致吸入性肺炎及胃液反流的發生。研究顯示,嚴格固定鼻腸管是對留置鼻腸管患者進行營養支持及臨床治療的重要保障[1]。本文對留置鼻腸管患者分別采用傳統粘貼方法與改良后耳后粘貼固定法,旨在分析兩種方法的固定效果,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年5月至2018年5月在黃河水利委員會黃河中心醫院消化內科治療的87例留置鼻腸管患者,按照隨機數字表法將患者分為對照組(43例)和改良組(44例)。對照組男25例,女18例;年齡28~66歲,平均(47.38±6.17)歲;疾病類型:重癥急性胰腺炎28例,全胃切除術15例。改良組男26例,女18例;年齡29~67歲,平均(48.20±8.35)歲;疾病類型:重癥急性胰腺炎29例,全胃切除術15例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 符合留置鼻腸管臨床指征,鼻腸管留置時間在3d以上;耳后及面部未出現可見性損傷;家屬對本研究內容知情,并簽署知情同意書。

1.3 排除標準 有意識障礙者;放棄留置鼻腸管者。

2 治療方法

2.1 對照組 采用傳統鼻腸管固定法。使用3 M膠布在鼻翼處予以“Y”形固定,留一部分鼻腸管作為緩沖,在其面頰靠下方使用“M”形的3 M膠布固定,膠布的頭端縱行固定于面頰,兩側足端的膠布橫向固定面頰處,中間的膠布以螺旋的形式粘貼于鼻腸管。

2.2 改良組 采用改良后鼻腸管耳后粘貼固定法。根據患者鼻翼面部長度分別剪裁“Y”形、2cm×3cm、3cm×5cm規格的膠布;準備長約8cm的細膠管,將3cm×5cm膠布對折,于中間處剪裁兩平行缺口,膠管于缺口處穿入,以一清、二查、三固定、四標識的步驟進行固定。一清:固定前使用75%酒精對面部、鼻翼及耳部進行清洗消毒。二查:固定前檢查鼻腸管外漏刻度,并留出一定緩沖弧度。三固定:在鼻翼處使用“Y”形膠布分別固定于鼻翼兩側,面部使用3cm×5cm膠布縱向粘貼,將細膠管環繞于鼻腸管上并打結固定;將鼻腸管繞過耳朵,于耳垂后方使用2cm×3cm膠布固定。四標識:對鼻腸管作高危標識。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 觀察兩組患者耳郭、鼻部、面部損傷情況,比較兩組患者鼻腸管脫管及移位情況。移位:鼻腸管移動位置小于刻度5cm;脫出:鼻腸管移動位置超出刻度5cm。

3.2 統計學方法 采用SPSS21.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差±s)表示,采用t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

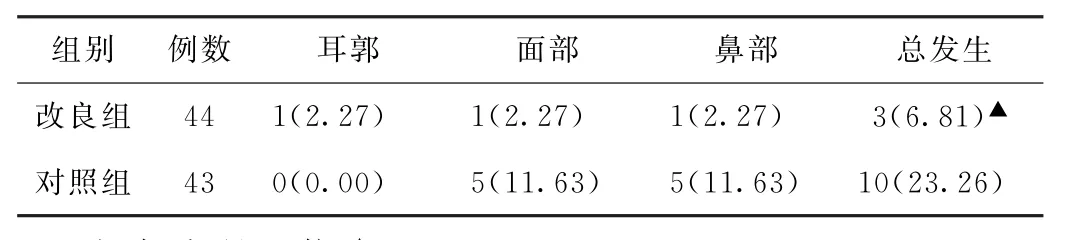

(1)損傷情況比較 改良組耳郭、面部、鼻部損傷總發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.0 5)。見表1。

表1 兩組留置鼻腸管患者損傷情況比較[例(%)]

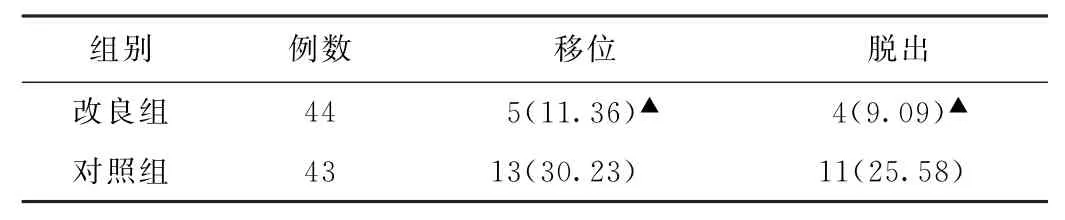

(2)鼻腸管固定情況比較 改良組鼻腸管移位及脫出發生率均顯著低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組留置鼻腸管患者鼻腸管固定情況比較[例(%)]

4 討論

臨床研究發現,留置鼻腸管患者多病情危重,身體功能及抵抗力嚴重下降。傳統鼻腸管固定方式只固定于鼻翼處與面頰處,雖減少了固定膠布與皮膚的接觸面積,但未對耳郭進行固定,若患者進行翻身、仰頭、咳嗽等動作時,鼻腸管會產生向下的張力及拉力,導致面頰及鼻部的膠布發生撕裂,耳郭、面頰及鼻翼出現勒痕,造成皮膚損傷[2]。改良后耳后粘貼固定法中,鼻翼部固定方式與傳統方法相同,不同之處在于固定位置位于面頰部及耳后部,將面頰處使用的膠布進行改良,使用細膠管將其纏繞于鼻腸管上,減少膠布在患者活動中的牽拉力。另外,在耳后采用順行耳郭方向增加膠布固定,留出緩沖的鼻腸管,避免因活動產生較大的壓力及拉力,減少鼻面部損傷。本研究結果顯示,改良組損傷總發生率明顯低于對照組,表明改良后耳后粘貼固定法可降低皮膚損傷。改良后耳后粘貼固定法對面頰處膠布進行了改良,在膠布中穿入細膠管,以打結的方式加固鼻腸管在面部的穩定性[3-4],減少因牽拉及活動引起非計劃性拔管,且在改良中充分考慮患者因鼻腸管活動不便的因素,在耳后進行加固,避免患者在正常活動時牽拉管道引發導管移位、脫出等現象。另外,在一清、二查、三固定、四標識的步驟下減少外部因素影響,提高固定效果。本研究結果顯示,改良組鼻腸管移位及脫出發生率均顯著低于對照組,表明改良后耳后粘貼固定法可降低鼻腸管的移位及脫出率。

綜上所述,與傳統鼻腸管固定方式相比,改良后耳后粘貼固定法可減少留置鼻腸管患者皮膚損傷情況,降低鼻腸管的移位及脫出率。