最后一站:三江

天清

都柳江的身軀自榕江開始豐滿,過從江一路通達,最終跨越省界,在廣西三江縣的老堡口匯入柳江的懷抱。

在三江的地界,都柳江叫做“溶江”。它在三江奔騰了近100公里,淌過一個又一個美麗的村莊:梅林、富祿、洋溪、良口、老堡、丹洲……這些名字的背后,有的承載著三江的建城史,譬如丹洲;有的象征著都柳江百舸爭流時期的輝煌,譬如富祿。

三江縣是桂黔湘三省交界之地,境內山嶺環伺、河道縱橫,航運四通八達。都柳江來到這里,對一去不復返的水流來說是最后一站,同時也是商旅溯流而上的門戶。自然地理也好,人文底蘊也罷,盡數傾灑在莽莽江河之中,顯現在江心船排之上。可以說,了解了三江,就打開了通往都柳江文化圈的大門。

丹洲島上丹心一片“蠻地”三江的曲折建城史

翻開三江的建城史,不過寥寥幾句:宋代以上,三江未設縣城,從屬于百越、夜郎之下,一直是個沒有名字、少有人踏足的“潭中北境蠻地”,統治者眼中的山窮水盡之處;直至宋代,才被賜名“懷遠郡”,有了切實的名字。

何以古時三江如此不受重視?究其原因,是因為三江境內盡管山靈毓秀,卻沒有名山大川,加上統治者向來認為此地民風彪悍,野獸橫行,嚇退了有心向往之人。因此常年養在深閨,未有外人知曉。三江舊志自己評說道:三江天生麗質,卻未有文人墨客在此地停留,為其題詞作賦加以宣傳。一則山高水長不受重視;二則鮮有傳播,這兩個原因并非是三江籍籍無名的全部。更多的,是三江在外的名聲著實不好——“歷元迄明初,屢叛不常”;再加上后來那場發生在廣西著名的“撫江之役”,更是導致三江直接成為官吏們唯恐避之不及的三不管地帶。由于當時知縣馬希武的腐敗殘暴,無所不用其極地搜刮民財,民眾終忍無可忍將其圍殺,此事件是撫江戰役的導火索。后來很長一段時間,被朝廷指派到三江任官的人,常年將辦公地點設于隔壁縣城,不求無功但求無過,只希冀平安度過任期即可。

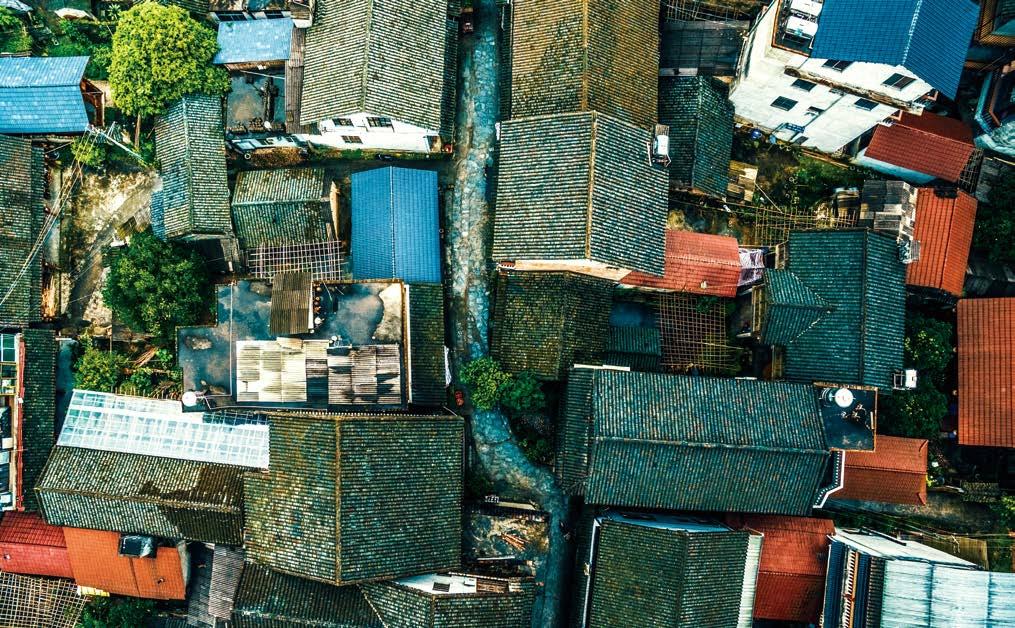

都柳江行至丹洲,被這座月牙狀的小島一分為二。島上春有柚花清香,秋有碩果累累,為數不多的民居被柚園包圍,世代生活在此的居民獲得的宜居環境和散落在島上的百年古建,需得從三江曲折的建城史開始追溯。

一直到明萬歷十九年(1591年),一個叫蘇朝陽的人,千里迢迢從江南趕來做了三江的縣令,才漸漸改變外界對三江的印象。蘇朝陽為人和藹,初來乍到僅帶了幾名隨從,極其簡樸。他到任后做的第一件事便是深入這個少數民族聚居地,調查民情。調查之后,他發現三江并非如外界傳言,是個“虎狼之地”。相反此地民風古樸,人們待他十分和善,遂一口氣向朝廷上呈了四封關于恢復懷遠縣治的調查報告,并且請求在此建城。結果可想而知,朝廷不予理睬。一片丹心的蘇朝陽政見被否,苦悶不已,乘舟飄蕩于江河之上,機緣巧合之下,丹洲來到他眼前。

丹洲是柳江上游一座橢圓形小島,占地約2平方公里。李白的著名詩句“三山半落青天外,二水中分白鷺洲”,描繪的就是丹洲的景致。在蘇朝陽眼中,丹洲渾然天成,它既符合五行八卦的風水之學,且易守難攻,是建城的不二之選。朝廷不撥款,執拗的蘇朝陽便一力承擔,四處籌錢。他堅守造福一方百姓的信條,日日披星戴月,聯合當地鄉民共同建城,最終用有限的資金,筑造了存留至今的丹洲城。自此以往,從明清至民國,丹洲城一直是三江縣治所在地,是中國唯一的水上古城。丹洲書院是古城占地面積最大的建筑,院內至今仍然挺立著蘇朝陽親手栽種的桂花樹,仿佛是歷史煙云的見證。

除了豐厚的歷史底蘊,令丹洲聲名大噪的,還有另外一樣東西——沙田柚。沙田柚是島上絕對的主角,這里出產的沙田柚甘香四溢,清甜爽口,是很受歡迎的果品。據統計,丹洲不大的土地上,種有500多畝柚子林,1100多棵柚子樹,年產量高達300噸,說它是一座“柚子島”毫不夸張。島上有民居的地方,無一不是房前一顆大柚樹,屋后一片大柚園,四季常青的柚子樹將整個丹洲島掩映其下,為居住其間的居民帶去陰涼。每年深秋,熱鬧的丹洲柚子節開啟,柚林枝丫上那些黃澄澄的、散發著清香的柚子,用累累的果實歡迎八方來客。

近代都柳江流域第一大鎮繁盛的木材生意和移民文化

名字是一種符號,310公里長的都柳江有很多不同的名字,印證的是沿途不同的地理風貌和風土人情。

福祿江,是都柳江的又一個名字。《明史·地理志》載:“黎平縣又有福祿江,其上源為古州江 ( 榕江) ,下流入廣西懷遠 ( 三江)。”《從江縣志》也記:“福祿江,自榕江來,直貫全境,南流廣西長八十公里,水勢浩蕩,舟楫暢通,上溯可達三都,下駛則至香港。”存留于世的文字記載,不僅佐證了福祿江之名的存在,也彰顯了都柳江曾經的航運盛況,以及這條大河帶來的經濟繁榮。

都柳江上的富祿鄉,原名福祿。它既不屬于黎平,也不是從江縣內的建制,而是與兩者毗鄰之地——邊城三江的轄區。中國進入近代以來,通商口岸開放,富祿憑借其先天的地理優勢,成為都柳江流域的第一大鎮和政治、經濟、文化中心,事實上富祿從清初開始,便有了商貿繁榮的苗頭。細究下來,富祿的地理位置剛好在黔桂邊界四縣十鄉鎮的交界處。這個區域多山而物產豐富,主要以林業和農耕為主,但交通實在不便。20世紀80年代溶江公路通車之前,富祿及周邊鑲嵌在大山里的多個少數民族部落,商品往來大部分都走水路。都柳江上游灘多浪急,無法停靠大型船舶;而在富祿的葛亮村,卻有一河寬水緩、避風浪小的開闊碼頭。近有廣西三江、融水及富祿周圍的村寨,遠有貴州黎平、三都等地的山民都可通過水路進到富祿,將他們的商品帶到此處售賣。其中,最初生發也最為活躍的商品便是木材,大量貨物在這里統一集散中轉,而后將載滿竹木的木排、船舶放至梧州、廣東甚至香港。碼頭之上人潮涌動,沿岸商戶活色生香,一個規模宏大的貨物集散中心逐漸成形。

依靠木材生意起家的富祿,同時帶動了其他商品的發展。三江境內及都柳江貴州境內出產的藥材、桐油、茶油等土特產品同時開始遠銷外地,而后外出的船家和商客再換回食鹽、棉紗和其他日用雜貨。據載,當時每天貨船來往過百,每晚停港歇息的最少10艘;更別計數白日里,那成片的竹筏、小舟,商業繁盛的景況可見一斑。清朝末年,富祿在商品經濟的活躍下,成為了遠近聞名的商業埠頭。大批閩粵客商循著經貿繁盛的線索,溯都柳江而上到此地定居,并將漢民族文化帶到了這個少數民族聚居的區域。

如今,富祿場鎮上及偏遠鄉村存留的會館建筑,便是漢族移民文化最好的例證。

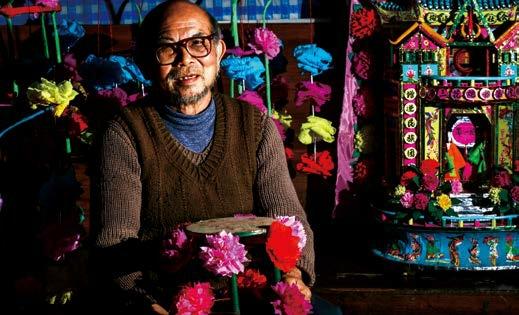

以會館建筑而言,有藏匿于葛亮村偏僻侗寨的閩粵會館和富祿街上的五省會館。閩粵會館修建于清道光年間,是早期閩粵客商集資請來廣東的工匠所建。進得閩粵會館,會發現此館的形制全按照媽祖廟建造,磚瓦結構,歇山頂。外觀氣勢磅礴,內部雕飾精美;前殿是戲臺子,后殿為天后宮,某種程度上寄托了閩粵客商的鄉愁。五省會館,相較而言在民間的影響力更大,建于清光緒年間,商業功能更為明確。此館囊括了富祿的各大商鋪,領導者稱為會首,通過選舉產生。富祿當地漢族移民大姓有朱、王、賴、溫等,擔任過會首的著名大商戶賴寶基、朱紹先等皆是移民而來。現五省會館已改建為當地市場,曾經的興盛僅埋藏在各大行商家族的記憶之中。

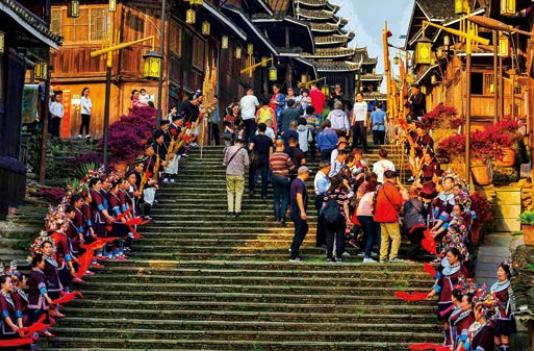

另外,“搶花炮”這一源自漢族的節慶活動,也成為了富祿移民文化的見證。在富祿,搶花炮于每年農歷的三月初三舉辦。節日前后,正值百廢待興、春耕待值的準備期。整個富祿人山人海,聚集著四面八方趕來的鄉民。他們借助節日的盛大氣氛,一方面兜售農副產品,一方面將春耕所需的農具、工具等買回家去。此時,整個富祿街市上、商戶里,隨處可見身著不同民族服裝的人,不絕于耳的交談聲,此起彼伏的叫賣聲,舞龍隊、舞獅隊的鼓點,還有那戲臺子上已經唱了半個月的桂戲,全然交織在一起,漸成鼎沸之勢。一直到今天,“搶花炮”仍然是富祿當地的重要節日,成為了整個三江乃至廣西的文化符號。

侗族千戶大寨中國橋梁建筑中的珍品

在廣西一些經濟相對滯后的縣份中,有五個名聲最大。龍勝有梯田,金秀傍高山,樂業靠天坑,德保依瀑布,這四個皆是仰仗自然風光聞名于世,唯獨三江人文歷史殊勝。

三江,是壯族遍野的廣西境內唯一的侗族自治縣。位于三江縣城北面約20公里的林溪鎮,原本群山阻隔、人跡罕至,卻隨著交通的發展,在20世紀初逐漸成為旅游熱地。如今,人們到三江,林溪是非去不可之地。其中因由,在于它擁有侗族千戶大寨——程陽八寨。

“程陽”二字與侗族的傳說相關,是說一位程姓男人和一位陽姓男人分別來自北方和南方,他們攜家帶口來到此荒蕪之地,共同開荒種田,定居于此。后來其他姓氏的人家搬遷到這兒,皆認定程陽二氏為這塊土地的祖先,故有了“程陽”之名。而“八寨”,指的是程陽的八個自然村屯,分別是馬安、平寨、巖寨、平坦、懂寨、程陽大寨、平埔、吉昌。八個寨子多位于曲折的山梁下,蜿蜒而過的林溪河像一條紐帶,將它們串聯起來,組成了程陽八寨占地近13平方公里,居民約一萬人的規模和氣勢。

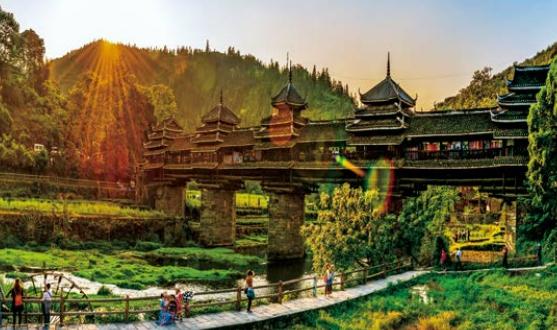

正因這難得的集群效應,程陽至今保存著侗族原滋原味的民族傳統,尤其是侗族特色的木樓、鼓樓、風雨橋等標志性建筑,都能在此地尋見。而這其中,最聞名遐邇的,要數寨旁那座古老的風雨橋。

在侗族傳統中,凡是有侗族人居住的地方,必須要在附近的溪河上建起一座風雨橋,他們相信,這種橋是溝通陰陽的媒介,是村寨的靈魂,村寨里每一個新誕生的生命,都是通過這座橋來到人間的。而橋往往選在溪河下游修建,這樣不僅可以保住寨子的風水,還是“修陰功(積德)”的一種方式。

程陽風雨橋橫跨林溪河之上,又叫永濟橋、盤龍橋,始建于1912年。橋梁為石墩木結構樓閣式,長64.4米,寬3.4米,高10.6米。墩底為菱形墩座,橋身為四柱抬樓式,共建有5座塔式橋亭和19間橋廊,極其宏偉壯觀。橋身上,數個瓦頂飛檐翹起,長廊和樓亭的瓦檐還有精美的雕刻藝術:山水、人物、花鳥蟲魚栩栩如生。從建筑工藝上講,這座風雨橋最驚人的,還是整座木制橋梁不用一釘一鉚,以卯榫銜接,便將那粗壯的杉木穿斗架構起來,縱橫交錯,分毫不差,堪稱中國橋梁建筑中的珍品。

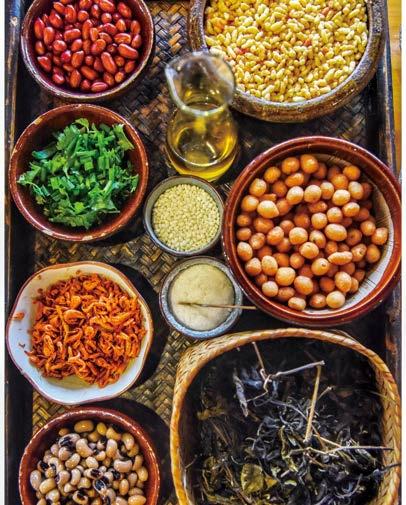

這座風雨橋也是侗寨人重要的文化空間,是他們娛樂、聚會和休閑的場所。風雨橋上,常常蘆笙悠揚,飄蕩著侗族民歌山高水長的旋律。由于地處程陽八寨的交通要道,人流眾多,橋上還自然而然形成了頗具地方特色的集市。集市那天,橋上人頭攢動,各種農產品、手工藝品琳瑯滿目,充滿了市井的生活氣息。

如今,來自世界各地的游客往往流連于程陽八寨的人文景色中。走過風雨橋時,總要在橋上倚欄憑眺,看林溪河邊一棟棟吊腳樓、侗寨鼓樓與稻田、高山相互映襯,不免生出一股山河依舊的意蘊來。

三江,曾經是遠離政治中心之外的邊城。可如今,隨著交通的發展和民族文化的挖掘,世界各地的人們都發現了這處勝境、這處桃源,都聽到了郭沫若曾發出的向往:何時得上三江道,學把犁鋤事體勞。