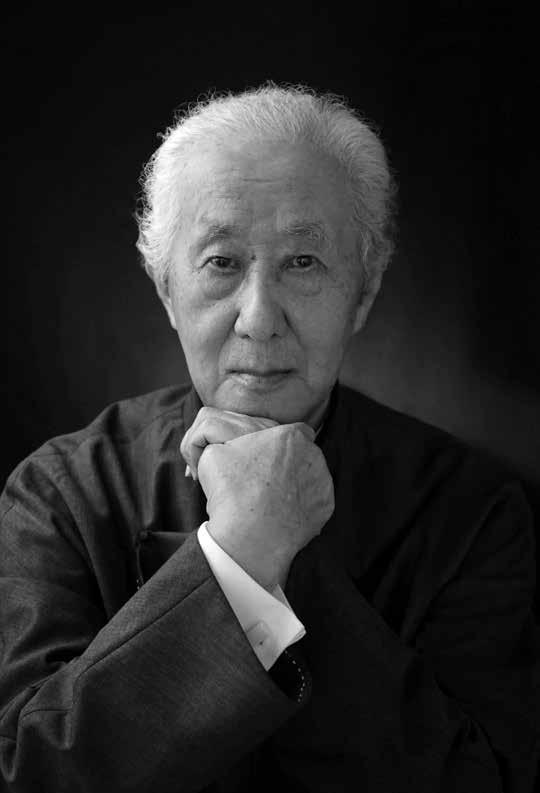

“他的思想一直行走”

李忠東

磯崎新沒有追隨潮流,而是走自己的路。在追尋建筑意義的過程中創(chuàng)造了高質的建筑,他的作品直到今天都無法用任何一種風格來定義。這位建筑師始終保持著全新的思維和視角來設計每一座建筑,他的思想一直行走從未停滯。

——普利茲克獎評委會

“永恒的中間媒人”

日本建筑師、城市規(guī)劃師、建筑學者磯崎新(1931— )榮幸地成為2019年國際建筑界的最高榮譽——普利茲克獎的第49位獲獎者,也是獲此殊榮的第8位日本建筑師。

磯崎新1931年7月出生在日本九州島的大分市,1954年畢業(yè)于東京大學工學部建筑系,之后在日本現(xiàn)代主義建筑師丹下健三的工作室做了9年學徒。1961年他完成了東京大學建筑學博士課程,1963年離開丹下健三工作室并成立了自己的建筑事務所。

磯崎新被稱為后現(xiàn)代主義建筑設計師,作品擁有超前的未來主義思想,兼取東西方文化。他自20世紀60年代以來一直從事建筑實踐,在50余年的設計生涯里,他以超前的設計理念和驚人的作品產量聞名于世。其署名的100多部建筑作品大都融合了理性的現(xiàn)代主義結構以及典雅的古典主義布局和裝飾,同時又兼有東方的細膩構件和裝飾特色,因此成為亞洲建筑設計師的重要代表。在國際建筑界同行中,磯崎新以富有遠見著稱,雖然是日本人,但他總是自稱為“世界公民”。他曾把自己的職業(yè)描述成“一位永恒的中間媒人”,在東方和西方之間架起橋梁,作品既是西方式的又是日本式的,達到了一個臻于完美的境界,并且將日本的影響帶向20世紀的世界建筑,被譽為“日本建筑之王”。

在同時代的人中,磯崎新有著令人難以置信的多產力和影響力。作為一名前衛(wèi)的先鋒建筑師,他不斷追尋,不怕改變,勇敢嘗試新的想法,將文化因素表現(xiàn)為詩意隱喻,體現(xiàn)了傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代生活的結合,重新詮釋建筑領域的全球化影響。在設計的色彩和風格上也相當大膽,創(chuàng)造力、細節(jié)設計能力及微妙的幽默感成為其獨特標志。

除普利茲克建筑獎外,磯崎新還獲得過日本建筑學會的年度獎、英國皇家建筑協(xié)會金獎和美國建筑師協(xié)會榮譽獎等諸多獎項。1979年,磯崎新成為普利茲克建筑獎首屆評審委員會成員之一,此后連任了5年。

業(yè)內人士認為,磯崎新的獲獎實至名歸,同時又出人意料——如此具有國際影響力的建筑大師竟然在88歲高齡時才成為國際建筑界最高獎項的獲得者,對于建筑設計界的“長跑運動員”磯崎新來說可謂一份遲到的榮譽。

作為一位頗具影響力的資深設計師,磯崎新還積極幫助和扶持其他建筑師,鼓勵他們參加競賽與合作,充分展示自己的設計才華。在1982年中國香港舉行的國際建筑競賽上,伊拉克裔英國女建筑師扎哈·哈迪德的設計作品初審就遭到淘汰,是磯崎新獨具慧眼,將其從廢紙堆里撈了出來,他評價這個方案時說:“我被她那獨特的表現(xiàn)和透徹的哲理性所吸引。”最后哈迪德的作品獲得了一等獎,這個“建筑界女魔頭”從此聲名鵲起,更堅定了在這一行走下去的信念。2004年她還榮獲了普利茲克建筑獎。

在2002年中央電視臺新臺址的競標中,有10個國際競標者提交了方案,其中荷蘭建筑師雷姆·庫哈斯奇特的斜塔造型及其龐大的軀體不僅吸引了人們好奇的目光,也引起種種爭議。擔任評委的磯崎新力排眾議,選擇了這項有人稱之為“大褲衩”的設計。庫哈斯在設計中運用了一個水平的體塊和一個高懸在距地面161米處的角來形成一種雕塑般的扭曲,從而創(chuàng)造出一種新奇的巨型建筑,它被美國《新聞周刊》評選為2007年世界十大建筑奇跡之一。

“不刻意追隨單一風格”

1966年,磯崎新設計了大分縣立圖書館(后更名為大分藝術廣場),這是他在家鄉(xiāng)的第一個作品。受日本粗野主義和新陳代謝派的影響,該建筑以夸張粗重的混凝土構件、暴露不加修飾的結構和設施為形式特征,呈現(xiàn)出一種透入地層的沉重感。這種風格的形成或多或少深受社會背景的影響,他14歲時廣島和長崎在“二戰(zhàn)”中被原子彈摧毀。“當我剛剛開始了解這個世界的時候,我的家鄉(xiāng)被毀滅了。一顆原子彈投在廣島,所有的東西都被毀了,沒有建筑,沒有樓房,甚至沒有城市……我在一切歸零的廢墟上長大。在我的生活中,建筑一直是缺席的,我開始思考人們如何重建他們的家園和城市。”他認為,“廢墟是今日城市中的一種狀態(tài),未來之城市總有一天本身也將變?yōu)橐欢褟U墟。”

大分縣立圖書館的建成,為磯崎新在日本建筑界贏得了知名度,促成了他與丹下健三一同被邀請作為 1970年大阪世博會的主建筑師。1980年,磯崎新憑借第一個海外項目——洛杉磯當代藝術博物館——在國際上確立了自己的聲譽。成名之后的他開始排斥被劃分為某種特定的派別,并且改變了自己最初的現(xiàn)代主義風格,開啟了結合語境的后現(xiàn)代主義創(chuàng)作。

在建立磯崎新設計室初期,當時的日本正處于一個巨大變革的時期。磯崎新認為不能停留在單一的設計思路和風格上,變化應該成為一種常態(tài),持續(xù)的變化才是自己的風格。“童年的經歷讓我明白了建筑理念上的暫時性。我的每一次設計都試圖創(chuàng)造獨特性,不刻意追隨單一的風格,而是根據(jù)周圍的環(huán)境和當下的處境做出獨一無二的設計。”

磯崎新的作品簡潔粗獷,不顯自大。他在設計時一般先在腦海中勾勒出大致圖形,然后將其轉換為一種清新、多彩、純粹和深刻的幾何模式。作品中往往有九個常用隱喻,如陰陽人、字母、官能機器、柏拉圖立體、微明、空洞、廢墟、影和暗,他因而被稱為“隱喻大師”。他認為建筑中的意義并不是外延的,而大多都是內涵的,這種內涵以暗示和隱喻為基礎。針對現(xiàn)代建筑盡可能地爭取光線和空間的做法,磯崎新推出自己的“黑暗空間”和“空虛空間”,追求一種現(xiàn)代建筑無法表達的美好意境,表現(xiàn)他反現(xiàn)代主義的觀點。所謂的 “黑暗”并不單純指那種外部光線不能透入的空間,而是他的建筑中難以理解的、謎一般神秘的方面和他的個人觀念。磯崎新的早期作品還常常將無形的壓力反映出來,與此同時又帶有點幽默意味。人們如果能夠理解他的用心,讀懂他的建筑,必定會發(fā)出會心的笑聲,肯定他對現(xiàn)代主義諷刺的成功。