對抗大帝國的騎士們

段宇宏

馬耳他素有“地中海心臟”的美稱,這個島國興許很多中國人在地圖上都無法將它找尋出來,它面積僅有300多平方公里,彈丸之地卻承載著非常厚重的人文歷史積淀。每當我閱讀馬耳他歷史之際,總忍不住聯想到魔幻文藝作品中那些傳奇的島嶼,比如《冰與火之歌》(即《權力的游戲》)中的龍石島、熊島,總覺得那里生活著噴火的飛龍、無畏的勇士。

沒錯,馬耳他除了沒有飛龍,那里真的曾經是一座騎士島嶼,騎士們在那里抵御一個龐大的帝國,上演過一段悲壯的傳奇。

1453年奧斯曼軍隊攻陷君士坦丁堡,震驚整個歐洲,造成普遍的恐慌和失落。君士坦丁堡淪陷后,地中海中線以東,十字軍東征時代三大騎士團之一、據有馬耳他島的圣約翰騎士團(又叫“醫院騎士團”和“馬耳他騎士團”)是僅存的基督教軍事力量。

蘇萊曼蘇丹無法容忍地中海心臟地帶插入一根眼中釘,1556年,派出4萬大軍將馬耳他圍得水泄不通。雖然騎士團大團長瓦萊特僅有700名騎士和8000余名士兵,但誓與馬耳他共存亡。

冷兵器時代,攻城通常以圍困為主而不貿然進攻。當時處于冷熱兵器過渡期,奧斯曼軍隊裝備了頗有威力的大炮,每次進攻先以大炮轟擊城墻,打出缺口之后再蜂涌而上。每當他們沖到缺口處,都會與率兵前來的騎士展開血腥的肉搏戰。奧斯曼軍隊每推進一步,皆以血肉鋪路。島上的圣艾爾摩堡被切斷所有外援后,血腥攻防一個月,騎士團損失1500人,奧斯曼軍隊約8000人喪生,以六個換一個的代價才將堡壘攻陷。

至第三個月,島上城鎮大部分被毀,騎士團傷亡過半,軍民有9000人喪生。瓦萊特年過花甲,三個月沒睡過一個好覺,他斷然拒絕了投降的提議,對精疲力竭的殘部高喊:“比捍衛信仰而獻身更光榮的事能有幾何?”

《大圍攻:馬耳他1565》作者:[英]厄恩利·布拉德福德譯者:譚琦出版:社科文獻出版社·甲骨文出版時間:2019年8月定價:59元

圍攻之艱難出乎奧斯曼指揮官的預料。奧斯曼軍隊也被糧草短缺和疾病肆虐所困擾,士氣低迷到無法組織有威脅的強攻。

騎士團艱守馬耳他的事跡感動歐洲,多國援軍共一萬人陸續趕到西西里島集結。28艘船載著援軍穿越海峽,悄無聲息朝馬耳他開拔,第二天一大早涌上灘頭。

奧斯曼指揮官穆斯塔法是久經沙場的驍將,最后一次進攻潰敗之后又聽到對方援軍抵達的消息,終于心灰意冷,下令撤軍,解除了對馬耳他長達三個月的圍攻。

帝國軍隊垂頭喪氣撤離,身后遺下滿目瘡痍的小島,城墻到處是缺口,遍地殘垣斷壁,從山坡到河灣尸積如山,包括3萬具奧斯曼帝國士兵的尸體。戰事結束之后的三個月,島上仍然硝煙不散,傷殘人員衣衫襤褸,蓬頭垢面,在瓦礫堆中艱難挪動,仿若直立的尸體。

面對一個大帝國的血腥攻伐,馬耳他沒有滅亡,它存活了,雖然付出極為慘重的代價。這場浩劫,即歐洲歷史上著名的“馬耳他大圍攻”。

勝利消息傳到歐洲大陸,無論新教地區還是天主教地區,從巴勒莫到羅馬,從巴黎到倫敦,各個教堂都敲響了鐘聲,很多地方的居民涌上街頭歡慶。馬耳他這座小島名動全歐,“信仰的堡壘”“英雄之島”等美譽紛至沓來。

英國地中海軍事史學者厄恩利·布拉德福德曾經在英國皇家海軍服役,揚帆地中海30年,他以一本《大圍攻:馬耳他1565》,將那段悲壯的歷史呈現在讀者面前。

按照歐洲習慣,馬耳他大圍攻處于中世紀之后、現代之前,屬于近代史范疇——按照中國人的習慣,那還屬于古代。西方戰爭史著作早就擺脫了宏大敘事的風格,進入又鉆又細的階段,經常一本書就講一場戰爭或一個戰役。遺憾的是,這類作品在華人世界仍然欠缺。因此,閱讀厄恩利的這部作品對中國讀者而言確實有一定門檻。不過作者曾供職于BBC,又擔任過雜志編輯,媒體經驗使他具有強大的講故事能力。只要對那段歷史有點基礎性的知識底子,閱讀起來會感到十分流暢。

在奧斯曼帝國勢頭咄咄逼人、基督教世界節節敗退的時代,歐洲產生了一種危機感和恐懼感,騎士團控制的馬耳他無疑成為地中海里的基督教精神孤島。讀完厄恩利的作品,讓我產生了一種感想,有時候承載文明的支柱是那么纖弱,但同時又十分堅韌。

奧斯曼帝國始終沒有征服馬耳他,令人意想不到的是,最后將騎士團驅逐出馬耳他的是拿破侖。從此以后騎士團不再有自己的領地,但他們在島上耕耘幾百年,在那里留下抹不去的痕跡。為了紀念那段大圍攻的歷史,今天馬耳他的首都就叫“瓦萊特”。

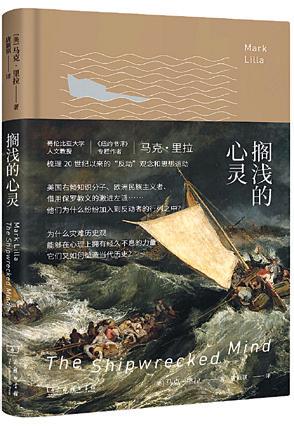

《擱淺的心靈》

作者:[美]馬克·里拉

譯者:唐穎祺

出版:商務印書館·三輝圖書?

出版時間:2019年6月??

定價:55元?

為什么美國右傾知識分子、歐洲民族主義者、激進左派等紛紛加入反動者的行列之中?作者認為,相比于引人注目的“革命”,“反動”的力量及背后的信念、思想圖景被嚴重忽視了。他將這種思想及其歷史衍生物置于與革命思潮同等重要的位置,展現了一系列案例和具有針對性的反思。

《魔術師時代》

作者:[德]沃爾夫拉姆·艾倫伯格

譯者:林靈娜

出版:上海文藝出版社·企鵝圖書

出版時間:2019年8月

定價:78元

20世紀20年代,一個處在多彩生活與經濟危機之間的年代,一個德國哲學的黃金年代。本書梳理了海德格爾、本雅明、維特根斯坦和卡西爾這四位哲學大師在這個年代的各異生活。借助作者出色的敘述,我們在他們的生活道路和革命性思想中,看到了當今世界的根源。

《逃避統治的藝術》

作者:詹姆士·斯科特

譯者:王曉毅

出版:三聯書店

出版時間:2019年7月

定價:62元

作者通過東南亞山地的歷史指出,國家總是試圖將山地的居民集中到平地,從事水稻種植。傳統的觀點將山地的居民看做落后和野蠻的,但是斯科特的研究發現,山地少數民族可能并不落后,他們居住在山上,選擇了不同于谷地的生活和生產方式是因為他們希望借此逃避國家的統治。

《拉丁美洲的精神》

作者:[美]霍華德·J·威亞爾達

譯者:郭存海 鄧與評 葉健輝

出版:浙江大學出版社

出版時間:2019年7月

定價:78元

作者既探討了拉丁美洲政治文化的幾大主題,又探討了拉丁美洲諸民主模式及其迥異于美國民主模式的原因。本書跳出拉美政治史的思維范式,分析了從古代到21世紀的社會、經濟、制度、文化和宗教因素對伊比利亞和拉美文明的影響。