九連真人的夏天

衛(wèi)詩(shī)婕

“燙手的山芋”

連平多河流。夏天,孩子們瘋跑回家時(shí),家長(zhǎng)會(huì)用指甲在孩子的手上劃—道白印,如果沒(méi)有白印就得挨打,那是孩子偷跑去河里游泳了。這里是廣東省最貧困的地區(qū)。溺亡的事故頻發(fā),當(dāng)?shù)亓鱾髦淼膫髡f(shuō),就是為了告誡孩子不要下河。

《一浪》的構(gòu)思由此而生。浪象征著困難,生活底色殘酷,但勇者會(huì)迎難而上。“一浪更比一浪高.試問(wèn)你滴怕了沒(méi)有?”“來(lái),看穩(wěn)你,看穩(wěn)你,看穩(wěn)你……”

(《一浪》歌詞)

這是《樂(lè)隊(duì)的夏天》總決賽,九連真人剛剛表演完畢。舞臺(tái)上的他們—如既往:眼神放光,透著一股子生猛和沖勁。曲終,阿龍戲笑了一聲,露出輕蔑的眼神。那是他在舞臺(tái)上的招牌神情,用經(jīng)紀(jì)人的話(huà)來(lái)說(shuō),有一種妖嬈,又有股子邪性。表演后的采訪中,他們將困難比作一個(gè)又一個(gè)迎面撲來(lái)的巨浪。

“當(dāng)初覺(jué)得哪個(gè)浪是不容易過(guò)去的?”主持人馬東問(wèn)。

“就拿我們參加節(jié)目來(lái)說(shuō)吧,家里人是非常地不同意。”阿龍答。

“請(qǐng)假也特費(fèi)勁。”阿麥補(bǔ)充了一句。他和阿龍是鄉(xiāng)村教師,參加節(jié)目需要走行政申請(qǐng)。

“你們單位是什么人不準(zhǔn)這個(gè)假呀?”馬東問(wèn)。阿麥正要說(shuō),阿龍趕緊岔開(kāi)話(huà)題,連連擺手,舉起食指搖了搖,讓他別講——下了臺(tái),阿龍的個(gè)性謹(jǐn)慎、沉穩(wěn)。

白巖松鼓勵(lì)他們:“我覺(jué)得這個(gè)夏天過(guò)后,你們的家鄉(xiāng)人會(huì)為有你們這樣的樂(lè)隊(duì)而感到驕傲,會(huì)給你們升職加薪。”

但現(xiàn)實(shí)是——幾天前,校長(zhǎng)把阿龍叫到辦公室:“聽(tīng)說(shuō)你要辭職?”阿龍立刻說(shuō):“我是絕對(duì)不會(huì)辭職的。”校長(zhǎng)沒(méi)再說(shuō)話(huà)。

鄉(xiāng)村小學(xué),師資緊缺,阿龍作為美術(shù)老師也教數(shù)學(xué),一周有20多節(jié)課,學(xué)校也確實(shí)為難。錄制節(jié)目以來(lái),九連每?jī)芍芫蜁?huì)進(jìn)行一次2800公里的往返。無(wú)論在北京錄制到多晚,他們總會(huì)趕在第二天早上上課之前回到連平,給學(xué)生們繼續(xù)上課,但頻繁的請(qǐng)假仍然引起了學(xué)校的不滿(mǎn)。

“我不能失去這份工作。我和里哥都有了家庭,我們不能斷了經(jīng)濟(jì)來(lái)源。”夜色中,阿龍把車(chē)停在河邊空曠的地上,熄了火。成為父親以后,他再也沒(méi)有和妻子進(jìn)行過(guò)高消費(fèi)。他算過(guò)一筆賬,夫妻倆每個(gè)月要存下至少一萬(wàn)元,這個(gè)家庭才能繼續(xù)維持。而現(xiàn)實(shí)是,每個(gè)月勉強(qiáng)能夠收支相抵。為了買(mǎi)一個(gè)一千多塊的效果器,他攢了幾個(gè)月的錢(qián)。

“窮怕了。”阿龍說(shuō)。

阿龍看到過(guò)一個(gè)紀(jì)錄片,講述大部分的日本樂(lè)隊(duì)都是兼職狀態(tài)。“人家也一樣做得很好。樂(lè)隊(duì)這個(gè)事不能當(dāng)成主業(yè),必須有一份工作養(yǎng)著它。”中國(guó)的獨(dú)立音樂(lè)始終是小眾市場(chǎng)。阿龍堅(jiān)信,全職做音樂(lè)是不能養(yǎng)家糊口的,“飯都吃不飽怎么去談創(chuàng)作?”

但現(xiàn)在情況顯然有些不同。《樂(lè)隊(duì)的夏天》熱播后,參賽樂(lè)隊(duì)的演出價(jià)格都成倍增長(zhǎng),其中也包括一曲成名的九連真人。鄉(xiāng)村教師、縣城青年、逆流返鄉(xiāng)。這支樂(lè)隊(duì)一經(jīng)亮相就引來(lái)了標(biāo)簽。在這個(gè)夏天,他們幾度登上了微博熱搜。

在人們的慣性思維中,成名與賺錢(qián)是畫(huà)上等號(hào)的。但阿龍說(shuō),節(jié)目給樂(lè)隊(duì)的成本費(fèi)用是一個(gè)極其有限的數(shù)字——對(duì)于遠(yuǎn)離北京的他們來(lái)說(shuō),很難與差旅、租用錄音室、錄混音等一系列參賽的支出相抵。他又強(qiáng)調(diào),《樂(lè)隊(duì)的夏天》帶來(lái)的熱度可能只是曇花一現(xiàn)。經(jīng)紀(jì)人也說(shuō),這并不是個(gè)單純的好消息。“報(bào)價(jià)一旦上去了就很難再降下來(lái),熱度一過(guò)可能就接不到演出了。”

比賽進(jìn)行到尾聲時(shí),九連真人參與錄制了綜藝節(jié)目《樂(lè)隊(duì)我做東》。有人問(wèn)主持人臧鴻飛,你覺(jué)得九連未來(lái)的路會(huì)怎么樣?臧鴻飛想了想,“他們今年會(huì)走得挺好的。”阿龍立刻笑著接過(guò)話(huà),“過(guò)了今年就不行了,是吧?”在場(chǎng)的人都笑了起來(lái)。

這恰恰是九連真人的擔(dān)憂(yōu),也是很多人的擔(dān)憂(yōu)。剝離綜藝的熱度后,九連真人還能走多遠(yuǎn),仍是個(gè)未知數(shù)。

那天,臧鴻飛留下一個(gè)賭約,“我們打個(gè)賭,一年之內(nèi)你們不搬來(lái)北京,下次見(jiàn)面我請(qǐng)你們喝酒。”言語(yǔ)背后暗示的,是難以抗拒的名利。

像《一浪》那樣,九連真人目前的作品都取材自連平。《招娣》描繪了客家人重男輕女的思維,《北風(fēng)》講述了連平市場(chǎng)路上賣(mài)早點(diǎn)的攤販為了生活奔忙,《夜游神》刻畫(huà)了一群縣城少年的叛逆。人們被這些作品中對(duì)社會(huì)現(xiàn)實(shí)的思考觸動(dòng),并將九連真人牢牢地與連平捆綁在一起。

阿龍自己也覺(jué)得,家鄉(xiāng)是最佳的創(chuàng)作環(huán)境。他向往從前那種沒(méi)有功利心的創(chuàng)作,“如果真的把演出當(dāng)成工作,到處商演賺錢(qián)的話(huà),也很快就疲了吧。”

學(xué)校的暑假到了,阿龍和阿麥有不到兩個(gè)月的自由時(shí)間。7月排滿(mǎn)了媒體采訪及演出、8月除了演出以外推掉了大部分媒體采訪。暑期結(jié)束時(shí),他們即將面臨著選擇:開(kāi)學(xué)后要是還想繼續(xù)演出,工作或許就保不住了。

這是一個(gè)兩難的選擇,阿龍目前還沒(méi)有答案。兩種力量在他心里撕扯:一方面,他渴望故鄉(xiāng)以外更大的世界。另一方面,他不舍得放棄家鄉(xiāng)的平靜安穩(wěn)。

此刻,最初參賽的興奮和快樂(lè)已經(jīng)過(guò)去了。“想得太多了就會(huì)累,(這半年來(lái))一直都累,沒(méi)有那種無(wú)憂(yōu)無(wú)慮演出的感覺(jué)了。”阿龍靠在椅背上,嘆了口氣,形容現(xiàn)在的感覺(jué)就像握著“燙手的山芋”。

“它能解除你的饑餓,但是同樣的,可能吃進(jìn)去,胃里面會(huì)帶來(lái)一些創(chuàng)傷,在某些方面。”他的手覆蓋在肚子上,“對(duì),看你怎么去把握。”

“可這個(gè)‘燙手的山芋,你們也沒(méi)有辦法直接把它扔掉。”

阿龍點(diǎn)點(diǎn)頭,“對(duì),現(xiàn)在還必須得接著。”

明星

服裝師把鞋遞過(guò)來(lái),阿龍感覺(jué)到了鞋子的氣味——那是被很多人穿過(guò)的痕跡。這雙黑底帶有熒光花紋的板鞋,“確實(shí)很難看。”但阿龍沒(méi)說(shuō)什么,穿上了。

節(jié)日的勞務(wù)費(fèi)是一個(gè)極其有限的數(shù)字——它很難與差旅,租用錄音室、錄混音等一系列參賽的支出相抵。他又強(qiáng)調(diào),《樂(lè)隊(duì)的夏天》帶來(lái)的熱度可能只是曇花一現(xiàn)。經(jīng)紀(jì)人也說(shuō),這并不是個(gè)單純的好消息。‘報(bào)價(jià)一旦上去了就很難再降下來(lái),熱度一過(guò)可能就接不到演出了。”

“你不用換了,就穿你腳上那雙匡威吧。”服裝師轉(zhuǎn)身對(duì)阿麥說(shuō)。經(jīng)紀(jì)人宋佳上前去商量,“換一雙好一點(diǎn)兒的吧?有沒(méi)有好一點(diǎn)兒的鞋子?”

“還沒(méi)那么紅呢,不用穿得那么紅吧,要穿得像華晨宇那樣嗎?”服裝師說(shuō)。愣了片刻后,又補(bǔ)充道:“我們想要他們最真實(shí)的樣子。”服裝師助理又拿來(lái)一件寬松版型的白色透視襯衫,服裝師搖搖頭,“這衣服太潮了,我們想要真實(shí)一點(diǎn)兒。”

“我們是土鱉。”阿麥在一邊笑著說(shuō)。他的面色有些尷尬,其實(shí)感受到了冒犯,但還是習(xí)慣用嬉笑來(lái)緩解氣氛。助理又拿來(lái)一雙鞋預(yù)備遞給阿麥,服裝師攔住,“不對(duì),這是給那個(gè)誰(shuí),穿All Saints的那個(gè)。”——不遠(yuǎn)處的阿龍穿上了All Saints的條紋襯衫,明顯偏大的碼數(shù)使衣服下緣直達(dá)膝蓋,下身的黑色闊腿褲有一大截白邊,這讓身高1米7的他在視覺(jué)上更矮了。

“我是小柯基。”阿龍調(diào)侃道。周邊人撲哧笑了出來(lái)。

這是在為一家時(shí)尚雜志拍攝平面時(shí),出現(xiàn)的一段小風(fēng)波。拍攝時(shí),宋佳總希望盡可能保持九連真人的原有風(fēng)格,一次,她伸手揪掉了服裝師安在阿麥頭上的視覺(jué)系假發(fā)。“這風(fēng)格和九連有什么關(guān)系?”

但在《樂(lè)夏》第一次錄制時(shí),服裝師為九連真人設(shè)計(jì)了白襯衫外套一件土黃色的馬甲,宋佳又覺(jué)得“完全不適合九連”。阿龍阿麥試圖打圓場(chǎng):“挺好的,可以試一試。”

宋佳批評(píng)他們:“那衣服你們也不喜歡,為什么要穿?你可以不用出面說(shuō),讓我來(lái)說(shuō),經(jīng)紀(jì)人就是干這個(gè)的,我說(shuō)的時(shí)候你們就不要拆我的臺(tái)。”

阿龍和阿麥沒(méi)有說(shuō)話(huà),他們正在宋佳的指導(dǎo)下學(xué)習(xí)如何成為一名藝人。比如出門(mén)要注意著裝和形象,不要在采訪中過(guò)度貶低自己,不能隨便通過(guò)別人的微信請(qǐng)求,不想配合的時(shí)候就直接拒絕——這和他們天生的性格矛盾。

生活瑣事中的遷就阿龍能夠忍受,他更擔(dān)心的是獲得過(guò)高關(guān)注后,創(chuàng)作不再是一件自由的事。有一天。我們聊起GAI。一個(gè)風(fēng)格發(fā)生轉(zhuǎn)變的說(shuō)唱歌手。阿龍?jiān)?jīng)很反感GAI的這種變化.但上完節(jié)目后,他說(shuō):“我不滿(mǎn)意這種曲風(fēng)轉(zhuǎn)變,但我現(xiàn)在特別理解他。”

原本的個(gè)性中,他們害怕傷害別人,害怕拒絕,這使得他們總是陷入糾結(jié)。就以接受采訪為例,6月,包括《智族GQ》在內(nèi)的多家媒體去了連平,九連——接待,盡管他們已經(jīng)很疲憊。過(guò)程中,阿龍講述了許多真實(shí)的想法,但回到北京后,也許是想起了經(jīng)紀(jì)人的要求,他開(kāi)始對(duì)某些回答后海,叮囑我別寫(xiě)。見(jiàn)我為難,他又讓步:你實(shí)在想寫(xiě)就先寫(xiě),到時(shí)候再看。

“北京的人都喜歡熬夜。我們12點(diǎn)就睡了,人家可能后半夜才剛開(kāi)始工作。”一次,宋佳為了等阿龍的回復(fù)等了一通宵,阿龍得知后非常內(nèi)疚,從此便盡力配合團(tuán)隊(duì)的時(shí)間表。在北京,他們幾乎每天都在凌晨入睡。

“他們太容易遷就別人了,你見(jiàn)過(guò)哪個(gè)明星是這樣的?”7月的一天,宋佳斜躺在休息室的沙發(fā)上。曾在摩登天空有過(guò)4年工作經(jīng)驗(yàn)的宋佳同時(shí)也是后海大鯊魚(yú)樂(lè)隊(duì)的經(jīng)紀(jì)人,在搖滾圈擁有豐富的資源。她還有一份工作是搖滾界著名推手黃燎原的私人助理。

在北京南城的一家畫(huà)廊接受一家媒體的視頻采訪時(shí),記者問(wèn)道,“你們會(huì)離開(kāi)連平嗎?”

“不會(huì)。”這個(gè)答案只用了一秒。不同于第一次聽(tīng)到這個(gè)問(wèn)題時(shí),阿龍仔細(xì)分析了“離開(kāi)會(huì)怎樣”、“留下會(huì)怎樣”,現(xiàn)在,面對(duì)大量同質(zhì)化的采訪,阿龍習(xí)慣用簡(jiǎn)短確定的語(yǔ)氣回答。

畫(huà)廊的樓下是一場(chǎng)派對(duì),藝術(shù)家時(shí)曉凡的攝影展。時(shí)曉同是黃燎原新簽的藝術(shù)家,這天,許多藝術(shù)界人士前來(lái)捧場(chǎng)。但現(xiàn)場(chǎng)更像是九連真人的見(jiàn)面會(huì),時(shí)曉凡因?yàn)橛行┲惺钐崆半x開(kāi)了,人們簇?fù)碇胚B真人合影留念。傍晚時(shí)分,阿龍坐在休息室的沙發(fā)上,露出松懈疲憊的表隋,一位女客人走上前去請(qǐng)求合影,他立刻打起精神報(bào)以笑容起身,撞見(jiàn)我的目光后,他苦笑了一下。這一天,他凌晨4點(diǎn)才睡,錄了一場(chǎng)直播,接受了5家媒體的采訪,與幾十個(gè)記不住名字的人交談甚歡。

幾周前,他對(duì)宋佳說(shuō),希望能減少采訪,“都影響創(chuàng)作了。”宋佳盡量推掉了許多采訪,可仍敵不住媒體的熱隋。第三天,宋佳帶了一群記者去連平,觀察九連真人的生活。

作為樂(lè)隊(duì)的核心,阿龍被許多瑣事占去很多時(shí)間,最令他頭疼的是編輯微博文案。宋佳要求高,堅(jiān)持微博必須由九連真人親自更新,但所有內(nèi)容必須經(jīng)過(guò)她的審核。一次,阿龍修改了很多遍依然沒(méi)能讓宋佳滿(mǎn)意,一旁米未的工作人員看不過(guò)去了:“整整一半小時(shí),就只干了這件事。”

生活瑣事中的遷就阿龍能夠忍受,他更擔(dān)心的是獲得過(guò)高關(guān)注后,創(chuàng)作不再是一件自由的事。

有一天,我們聊起GAI,一個(gè)風(fēng)格發(fā)生轉(zhuǎn)變的說(shuō)唱歌手。成為《中國(guó)有嘻哈》冠軍前,GAI的成名作是《超社會(huì)》,作品主要表達(dá)底層生活的困頓和改變命運(yùn)的渴望;如今,GAI開(kāi)始頻繁演唱廣告歌曲,很多人批評(píng)他過(guò)于迎合聽(tīng)眾的喜好,不再注重自我表達(dá)。

阿龍?jiān)?jīng)很反感GAI的這種變化,但上完節(jié)目后,他說(shuō):“我不滿(mǎn)意這種曲風(fēng)轉(zhuǎn)變,但我現(xiàn)在特別理解他。”

“因?yàn)槲椰F(xiàn)在明白了,他有一個(gè)家要養(yǎng),有一整個(gè)團(tuán)隊(duì)在,他做的一切都得考慮到所有人。”

退縮

“不想比了,想退賽。”5月的一個(gè)晚上,阿龍支開(kāi)了阿麥和萬(wàn)里,只把老錢(qián)留在車(chē)上,面色沉重。

《樂(lè)隊(duì)的夏天》第一賽段過(guò)后,節(jié)目編導(dǎo)老錢(qián)跟隨九連真人回到家鄉(xiāng)連平,拍攝一些視頻素材。正逢第一期節(jié)目播出不久,連平本地的微信公眾號(hào)開(kāi)始出現(xiàn)質(zhì)疑的聲音:九連真人,一個(gè)成立不足一年的樂(lè)隊(duì)怎么能代表連平?

“我們承擔(dān)不了這個(gè)壓力,我們沒(méi)有做好出來(lái)的準(zhǔn)備。”

“你們節(jié)目把我們捧得越高,我們摔得越慘。”

阿龍一口氣說(shuō)了很多。

和《樂(lè)隊(duì)的夏天》確定合作時(shí),九連真人的曲庫(kù)里只有兩首歌。阿龍不止一次地對(duì)工作人員說(shuō),“你們節(jié)目真的大膽,兩首歌也敢讓我們上?”

“的確,九連真人是一路被推著走的。”老錢(qián)說(shuō)。2018年11月,在北京糖果Live House的三層,老錢(qián)和同事們發(fā)現(xiàn)了九連真人。那是滾石蝦米樂(lè)隊(duì)原創(chuàng)大賽的決賽,九連真人奪了冠。這是他們第一次以樂(lè)隊(duì)的身份走出連平。阿龍沒(méi)有和任何人商量,隨手報(bào)了名。賽事組打來(lái)電活,起先他以為是騙子,接連掛掉了兩次。

正是在這項(xiàng)比賽中,九連真人結(jié)識(shí)了現(xiàn)在的經(jīng)紀(jì)人宋佳。

入行多年的宋佳正在尋找一支新人樂(lè)隊(duì),她希望與樂(lè)隊(duì)一起從零開(kāi)始。九連真人的純素人狀態(tài)非常符合她的期待,她有預(yù)感,這支樂(lè)隊(duì)將成為她職業(yè)生涯的里程碑。得到師父黃燎原的支持后,宋佳非常自信地告訴九連,“我們的目標(biāo)是要讓你們成為一支進(jìn)入文化史的樂(lè)隊(duì)。”

九連既震驚,又困惑。他們那時(shí)的目標(biāo)只是想上一次音樂(lè)節(jié)。不久前,他們還在為接到海朋森樂(lè)隊(duì)的暖場(chǎng)邀請(qǐng)而興奮得手舞足蹈。為了爭(zhēng)取表演機(jī)會(huì),阿龍、阿麥和萬(wàn)里才臨時(shí)組成樂(lè)隊(duì)。此前,他們沒(méi)有演出經(jīng)驗(yàn)、沒(méi)有作品,也沒(méi)有固定排練。連樂(lè)隊(duì)的名字也是臨時(shí)定的:九連取自粵北一帶的九連山脈,象征純凈、純粹;真人,是“真實(shí)的人”,代表三人的美好向往。

與經(jīng)紀(jì)人一起到來(lái)的,還有《樂(lè)隊(duì)的夏天》的邀請(qǐng)。阿龍難以置信,樂(lè)隊(duì)成立才幾個(gè)月,就要去北京錄節(jié)目了?

4月份,節(jié)目錄制前夕,為了讓九連多一些演出經(jīng)驗(yàn),黃燎原與宋佳自掏腰包為他們?cè)诒本┡e辦了一場(chǎng)分享會(huì)。沖著黃燎原的面子,痛仰、二手玫瑰、面孔樂(lè)隊(duì)以及許多搖滾圈舉足輕重的人物都到場(chǎng)了。

開(kāi)場(chǎng)前,宋佳和搖滾老炮們?cè)趫?chǎng)外聊天,阿龍和阿麥老遠(yuǎn)就認(rèn)出了前輩,激動(dòng)得在遠(yuǎn)處一直張望,但始終不敢上前打招呼。場(chǎng)內(nèi)人越來(lái)越多,可都是不認(rèn)識(shí)的臉孔,他們不愿進(jìn)去,兩手插在褲袋里,滿(mǎn)臉困惑地與老錢(qián)聊天。

“為什么我們只演了三場(chǎng)比賽,就搞這么大陣勢(shì)?”

為了參賽,九連真人的曲庫(kù)已經(jīng)擴(kuò)充到8首歌,可對(duì)于一支樂(lè)隊(duì)來(lái)說(shuō),這個(gè)數(shù)字仍然很少。“他們不解為什么還要搞一個(gè)專(zhuān)場(chǎng),要被推出去。”老錢(qián)回憶,那天的阿龍很沒(méi)有底氣——之后的分享會(huì)真的演砸了,“那種外行都能聽(tīng)出來(lái)的砸。”

分享會(huì)后,有在場(chǎng)的人說(shuō),“這是黃老要捧的人。”為表禮貌和尊敬,他說(shuō)了些客套話(huà)。大家雖沒(méi)有看出這支樂(lè)隊(duì)的實(shí)力,但內(nèi)心還是有所期望。畢竟在黃燎原的過(guò)往履歷上,沒(méi)有過(guò)看走眼的時(shí)候。在過(guò)去的30年里,黃燎原曾是唐朝、何勇、二手玫瑰的經(jīng)紀(jì)人。

事實(shí)證明了黃燎原的眼光。《樂(lè)隊(duì)的夏天》播出后,九連真人亮相賽的表現(xiàn)被節(jié)目組稱(chēng)為“黑馬”,反光鏡樂(lè)隊(duì)評(píng)價(jià)他們:“像海里突然出現(xiàn)的一只水怪,把大家都鎮(zhèn)住了。”

但第一場(chǎng)比賽過(guò)后,專(zhuān)業(yè)樂(lè)評(píng)人發(fā)現(xiàn)了一些端倪。他們認(rèn)為九連的器樂(lè)演奏能力“很弱”,創(chuàng)作存套路。比賽時(shí),以技術(shù)在一眾新生代樂(lè)隊(duì)中異軍突起的Click#15樂(lè)隊(duì)在接受采訪時(shí)曾表示,“九連是支很弱的樂(lè)隊(duì),但目前還沒(méi)有人敢碰它。”

“從第三場(chǎng)開(kāi)始,我們就想著九連這場(chǎng)該走了。”節(jié)目組編導(dǎo)方欣說(shuō)。每一場(chǎng),她都準(zhǔn)備了一系列有關(guān)“淘汰”的問(wèn)題——但一直沒(méi)能用上,九連真人一路晉級(jí),“名次還挺靠前的。”

晉級(jí)并不能帶給他們純粹的喜悅。那段時(shí)間,阿龍非常在意質(zhì)疑的聲音,上網(wǎng)搜所有相關(guān)的樂(lè)評(píng),一篇不漏地看完。第一次見(jiàn)面時(shí),他說(shuō),“現(xiàn)在(大家)有點(diǎn)兒把我們捧得太高了。”

很快,九連真人迎來(lái)了情緒上更大的一次爆發(fā)。

2019年6月10日,一場(chǎng)20年不遇的特大暴雨突襲連平——消息傳到大廠影視基地,正準(zhǔn)備錄制比賽的阿麥和阿龍突然沒(méi)了狀態(tài)。

阿麥教書(shū)的中學(xué)恰好在上坪鎮(zhèn),整個(gè)連平受災(zāi)最嚴(yán)重的地方。許多學(xué)生的家被淹了,洪水直接灌進(jìn)房屋的二層,學(xué)生的家長(zhǎng)多在外地打工,留下老人與孩子在家鄉(xiāng)手足無(wú)措——電話(huà)里,家長(zhǎng)們急切地詢(xún)問(wèn)阿麥,“你是班主任,怎么不清楚情況?”

阿麥答不上來(lái),他說(shuō)不出口:孩子們最需要他的時(shí)候,他不在他們身邊,因?yàn)樗诒本╀浿票荣悺?/p>

阿龍?jiān)谶B平另一個(gè)鎮(zhèn)上的小學(xué)工作,面臨的是同樣的為難。編導(dǎo)過(guò)來(lái)催促上場(chǎng)。兩人不得不放下手機(jī),電話(huà)還在一個(gè)接一個(gè)地進(jìn)來(lái)。坐車(chē)去錄制現(xiàn)場(chǎng)的路上,萬(wàn)里看出兩個(gè)年輕人的眼神發(fā)愣,拍了拍他們的肩膀,“不管怎么樣,得先把這場(chǎng)(比賽)撐過(guò)去。”

阿龍只能閉著眼唱。現(xiàn)場(chǎng)的舞臺(tái)效果恰好是在模擬下雨,除了樂(lè)聲外,還有沙粒掉下的沙沙聲,像極了大雨滂沱。阿麥全程紅著眼,最后一句,伴隨著阿龍的哭腔從音響里傳出,吉他的尾音也彈崩了。

那場(chǎng)比賽后,我在機(jī)場(chǎng)見(jiàn)到他們。他們情緒不高,“從來(lái)沒(méi)有那么想回家過(guò)。”

抵達(dá)連平的當(dāng)晚,應(yīng)紀(jì)錄片工作人員的要求,九連在平時(shí)排練的倉(cāng)庫(kù)門(mén)外設(shè)了一桌慶功宴。炒米粉、花甲、牛肚、砂鍋粥陳列在桌上,三人沒(méi)有動(dòng)筷,小聲用客家話(huà)對(duì)談起來(lái)。

“最近我們收獲了很多肯定和鼓勵(lì),但還是不要飄。”

“我們不用想那么多。”

“很多事很多人可能不太理解,我們心知肚明就好。”

開(kāi)機(jī)之前,阿麥接到了一個(gè)電話(huà):有人匿名投訴他在琴行兼職。作為小學(xué)教師,阿麥屬于公職人員,照例不允許在外兼職。消息太過(guò)突然,以至于三人懷疑九連真人參加節(jié)目的名聲過(guò)大,已經(jīng)引起了地方上的一些嫉妒與不滿(mǎn)。

那天晚上,阿龍拒絕了紀(jì)錄片去他工作的學(xué)校跟拍的請(qǐng)求,并提醒我一系列有關(guān)采訪成文的注意事項(xiàng):比如“就寫(xiě)樂(lè)隊(duì)別寫(xiě)連平”,“我們不能代表連平”,“不要給樂(lè)隊(duì)扣任何帽子”,“我們不是客家文化的代表”……

出去,回來(lái)

從廣州往東北方向驅(qū)車(chē)3個(gè)小時(shí),才能到達(dá)四面環(huán)山的連平縣。行駛在大廣高速上,四目都是田野、遠(yuǎn)山和積木一樣的紅磚房,途中經(jīng)過(guò)幾個(gè)國(guó)家級(jí)的森林公園與生態(tài)自然保護(hù)區(qū),最后抵達(dá)連平。

連平是香港水源的供給地,因此沒(méi)有工業(yè)經(jīng)濟(jì)支撐,漫長(zhǎng)的歷史中,祖輩過(guò)的是田園牧歌式的日子。這里是客家人的聚居地,也是廣東省最貧窮的地方—一直到2014年,連平才剛摘掉省級(jí)貧困縣的帽子。

20分鐘內(nèi),你能步行至連平的任何一個(gè)地方。順著縣道和河流,我找到了萬(wàn)里的倉(cāng)庫(kù),沒(méi)有具體地址,代號(hào)S68——這是租賃合同上的房屋編號(hào),倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有招牌也沒(méi)有門(mén)牌,萬(wàn)里說(shuō),希望保有“地下的感覺(jué)”。

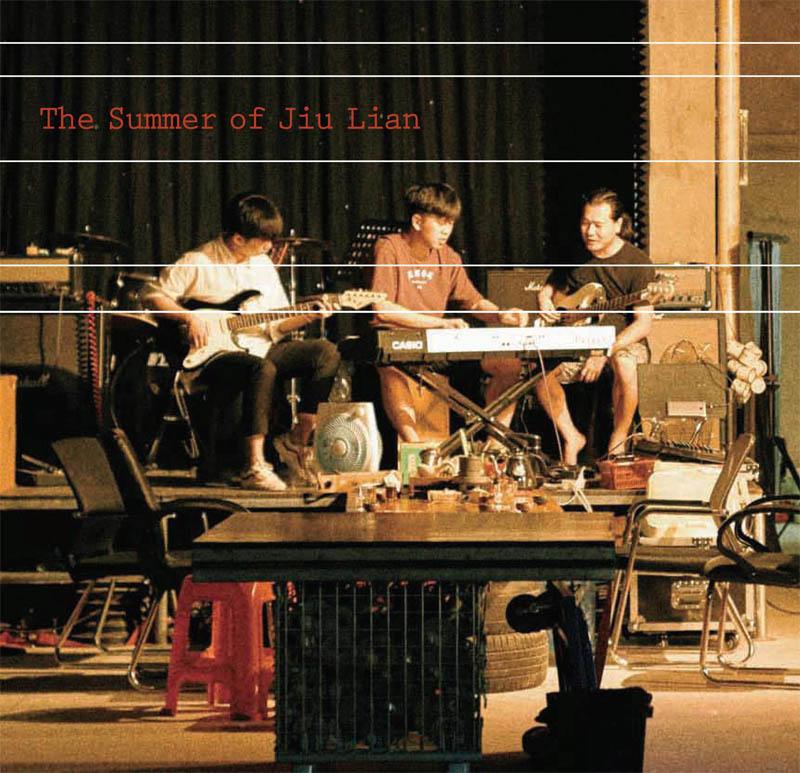

2年前,萬(wàn)里和兩位朋友一起租下這個(gè)倉(cāng)庫(kù),這里就成了連平音樂(lè)圈的地下組織。這天上午,萬(wàn)里的朋友們一起來(lái)喝茶。二三十個(gè)裝著設(shè)備器材的航空箱占據(jù)了倉(cāng)庫(kù)的大半空間,為了吸音,墻上海綿一樣的聚氨酯發(fā)泡材料是網(wǎng)購(gòu)回來(lái),一塊塊貼上去的。鋼筋橫插在裸露的水泥墻上,大家暢想著,“等以后有條件了再把二樓裝起來(lái)。”

萬(wàn)里本來(lái)想找一處廠房,打造連平第一家Live House。他與阿龍騎著摩托滿(mǎn)縣城轉(zhuǎn),都沒(méi)能找到廢棄的工廠——連平?jīng)]有工業(yè)。最終他們選定了這里。依靠貸款,萬(wàn)里前后購(gòu)入了30萬(wàn)的舞臺(tái)設(shè)備,妻子不知道,“有時(shí)候有意識(shí)地透露給她聽(tīng)。”

朋友們初次到訪時(shí)都對(duì)這里贊不絕口。其中包括鄭凱,第一次走進(jìn)倉(cāng)庫(kù)時(shí),他興奮得像個(gè)孩子:“我靠,牛逼,Marshall的音響歙!都是我最想要的!可以可以!”

鄭凱握著萬(wàn)里的手,“這是痛仰握過(guò)的手哦!”大家哄笑起來(lái)。他仍在叮囑,“你什么時(shí)候幫我要痛仰的簽名啊?一定記得幫我要痛仰的簽名啊!”

萬(wàn)里曾經(jīng)召集這群朋友一起重拾音樂(lè)。在這座倉(cāng)庫(kù)里,大家一本正經(jīng)地排練。三四十歲的男人們湊在一起,怎么也沒(méi)有當(dāng)年的快樂(lè)了。第一天就有人遲到,大家約定遲到的人要請(qǐng)吃飯,于是天天有人請(qǐng)吃飯,鄭凱吃得胃疼。

“痛苦,非常痛苦。”鄭凱皺著眉頭。可在談起他們喜歡的音樂(lè),談起他們幾十年后一起去香港看槍花的演唱會(huì),他的眼神開(kāi)始發(fā)光。在深圳,鄭凱曾經(jīng)在音樂(lè)公司工作過(guò),懂得利用設(shè)備做電子音樂(lè)。萬(wàn)里在一旁說(shuō),“他對(duì)音樂(lè)有自己的一套審美,我一直鼓勵(lì)他不要放棄,堅(jiān)持做自己的音樂(lè)。”

“找不到人(和我組樂(lè)隊(duì))啊,沒(méi)有人陪我我就不想玩兒了。”鄭凱在一旁回應(yīng),語(yǔ)氣像是已經(jīng)放棄的樣子,可一會(huì)兒趁大家說(shuō)話(huà),自己又溜到舞臺(tái)上彈起了貝斯和吉他。

開(kāi)機(jī)之前,阿麥接到了一個(gè)電話(huà):有人匿名投訴他在琴行兼職。作為小學(xué)教師,阿麥屬于公職人員,照例不允許在外兼職。消息太過(guò)突然,以至于三人懷疑,九連真人參加節(jié)目的名聲過(guò)大,已經(jīng)引起了地方上的一些嫉妒與不滿(mǎn)。

“這里是小地方,什么都沒(méi)有。只有鷹嘴桃,你吃過(guò)嗎?可好吃了。”說(shuō)話(huà)的人叫黃紹洪,人稱(chēng)連平傳銷(xiāo)小王子。16歲時(shí)開(kāi)始在連平搞吉他協(xié)會(huì),學(xué)電影里那樣收會(huì)費(fèi);高考后的暑假,他把學(xué)費(fèi)用來(lái)買(mǎi)棉被,再在新生報(bào)到那天賣(mài)出去,一筆賺了17萬(wàn)。朋友們公認(rèn)他擁有難得的商業(yè)天賦,可在珠三角走遍了,他依然沒(méi)有成功,最終回到連平。

“我不甘心。”他說(shuō),總有一天還是要?dú)⒒厝ァ?/p>

外表看起來(lái),黃紹洪是沒(méi)有太大野心的那一類(lèi)人。圓圓的腦袋和肚皮,眼睛細(xì)細(xì)彎彎,笑起來(lái)像尊彌勒佛,說(shuō)話(huà)時(shí)溫文爾雅,讓人產(chǎn)生親近感。那一年,黃紹洪順著吉他聲在漆黑中摸到萬(wàn)里的宿舍,對(duì)他說(shuō),來(lái),和我搞樂(lè)隊(duì)。萬(wàn)里一臉困惑,怎么搞?他只在電視上見(jiàn)過(guò)樂(lè)隊(duì),像Beatles和Beyond那樣?

那時(shí)連平?jīng)]有琴行,幾個(gè)小伙子湊在一起看音樂(lè)雜志,從遙遠(yuǎn)的北京訂琴,琴坐著火車(chē)一路運(yùn)到河源市,他們又坐著長(zhǎng)途汽車(chē)去接。琴到了,小伙伴們興奮地搞起音樂(lè)會(huì),在手畫(huà)海報(bào)上寫(xiě)下大大的花體字——“連平第一把電吉他”。

在伙伴們悄悄做著搖滾夢(mèng)的時(shí)候,黃紹洪早早斷絕了搞音樂(lè)的念頭。那年他18歲,賺到17萬(wàn)后,他獨(dú)自遠(yuǎn)行去探望搞獨(dú)立樂(lè)隊(duì)的朋友。在深圳的城中村里,朋友們一貧如洗,屋內(nèi)只剩下半袋米,已經(jīng)很久沒(méi)吃過(guò)肉。黃紹洪到來(lái),他們用方便面款待他,方便面就著二鍋頭,沒(méi)吃幾口就吐了。

“太慘了。”黃紹洪就此明白,賺錢(qián)才是正義。現(xiàn)在的他,在河源市做一家空凋的代理商,收入還算體面。年輕時(shí)喜歡瑪麗蓮.曼森的他,現(xiàn)在最常聽(tīng)的是抖音神曲。很少有人知道,他的辦公室里至今還放著一把木吉他。

鄭凱也保留著木吉他。九連真人參加的每一場(chǎng)比賽,直播時(shí),他都守著手機(jī)湊近了看。最震撼的還是《樂(lè)隊(duì)的夏天》第一期播出時(shí),專(zhuān)業(yè)的燈光、舞臺(tái)設(shè)計(jì)讓他對(duì)阿龍、阿麥和萬(wàn)里感覺(jué)陌生,“那是我認(rèn)識(shí)的人,又好像不是我認(rèn)識(shí)的他們。”一曲聽(tīng)完,他立刻拿起吉他試著彈起來(lái)。吉他落了灰,很久沒(méi)彈,手生了。摁下品弦時(shí)磨紅了指尖,刺辣辣地疼。

午后,萬(wàn)里的朋友們一個(gè)接一個(gè)地講述,大家默默地聽(tīng)著。

“你們羨慕他們(九連真人)嗎?”我問(wèn)。

大家異口同聲地回答,“羨慕,很羨慕。”

隨后,誰(shuí)也沒(méi)有說(shuō)話(huà)了,只剩倉(cāng)庫(kù)里風(fēng)扇轉(zhuǎn)起來(lái)的呼呼聲。一位朋友后來(lái)悄悄對(duì)我說(shuō),他特別希望九連真人能夠真正地走出去,為他們這些“走不出去的人”圓夢(mèng)。走在連平的街道上,街上遍布著廣式特色的騎樓和以“鑫”字命名的招牌,廣東人愛(ài)“鑫”,“鑫”字多金。他突然指著街上的人們,“上班、賺錢(qián)、養(yǎng)家,就是他們?nèi)康纳睢D悴辉谶@里生活是體會(huì)不到的。”臨別時(shí),他用一種近乎苦澀的笑容說(shuō),“連平?jīng)]有夢(mèng)想可言。”

連平人說(shuō),有毛錢(qián)?意思是有沒(méi)有錢(qián)?錢(qián)是衡量一個(gè)成年人工作價(jià)值的要義,它的等價(jià)概念是穩(wěn)定的收入、生活和安穩(wěn)、可期的人生。

麥國(guó)道說(shuō)出這句話(huà)時(shí),攝影機(jī)正架在不遠(yuǎn)處。“沒(méi)錢(qián)沒(méi)著落,你這是不是鐵飯碗呢?以后搞砸了呢?靠什么生活?”“我們希望他生活安穩(wěn),外公今年75歲了,都不知道什么時(shí)候會(huì)死。”

直到看到阿麥向?qū)W校請(qǐng)假的書(shū)面申請(qǐng),麥國(guó)道才知道孫子搞的音樂(lè)叫作搖滾。“一定要以不影響你現(xiàn)在的工作為前提。”麥國(guó)道提醒他。

麥國(guó)道年輕時(shí)嘗遍了生活的苦。60年代,他挑著100斤的擔(dān)子走上30公里,只賺100塊錢(qián)。種了8年地,給邊建做過(guò)苦力,直到被分配進(jìn)事業(yè)單位,生活才輕松起來(lái)。75歲的他身姿挺拔,但一米八的身高只有126斤的體重。“年輕時(shí)就開(kāi)始這么瘦。”他走進(jìn)屋,拿出年輕時(shí)的照片比對(duì),“因?yàn)樾量啵婚L(zhǎng)肉。”20世紀(jì)90年代,麥國(guó)道奮斗一生,終于帶著全家搬進(jìn)文明街的這套四室二廳的大房子,才讓家人遠(yuǎn)離了農(nóng)田和貧苦。

“我希望他(阿麥)不要吃苦。”他拿起自釀的糯米黃酒,朝嘴里灌了一口。從前經(jīng)濟(jì)未開(kāi)放的時(shí)代,只有公家人的生活過(guò)得最好,“你就算有手藝,萬(wàn)一世道不好,大家手里沒(méi)錢(qián),你到哪兒去掙錢(qián)?”屋子里靜靜的,廳堂擺著老兩口和四個(gè)女兒的合照。

1993年,麥海鵬作為長(zhǎng)孫出生在這間堂屋。不久后,父母離婚,他被送到外公外婆的身邊長(zhǎng)大。10平米的房間永遠(yuǎn)屬于他,一張床、一套衣柜和一張書(shū)桌,26年來(lái)這里沒(méi)有太大變動(dòng)。

阿麥拉過(guò)窗簾對(duì)我說(shuō),“就在這個(gè)房間,我埋頭哭過(guò)無(wú)數(shù)次。”高考那年,為了去上音樂(lè)培訓(xùn)班,他向二老哭求,流了數(shù)不清的眼淚,最終才獲得他們的準(zhǔn)許。“當(dāng)時(shí)全家人都覺(jué)得走藝術(shù)道路不如好好讀書(shū),出來(lái)有份正經(jīng)工作。”

書(shū)桌旁的架子上擺著成套的林俊杰專(zhuān)輯和所有他想留下紀(jì)念的東西。打開(kāi)一個(gè)粉色的紙盒,里面有幾十枚硬幣。“這些硬幣有我很悔恨的故事。”他拿起一枚放在手心里。童年時(shí),他在家里發(fā)現(xiàn)一整缸硬幣,便每天偷一些出去買(mǎi)吃的玩的。缸快空了,外婆才發(fā)現(xiàn)。那是她收藏了幾十年的錢(qián)幣,外婆氣得一整天都沒(méi)吃飯。阿麥笑著回憶,邊講邊嘆氣,“我再也不想做任何讓他們傷心的事了。”

因此,24歲那年,阿麥辭去了陽(yáng)江的工作回到連平——他將之理解為對(duì)家庭的責(zé)任——“我們家只有我一個(gè)男孩,他們二老只有我,我需要給他們養(yǎng)老。”

“我們?nèi)齻€(gè)都是帶著妥協(xié)回來(lái)的。”萬(wàn)里騎著電動(dòng)車(chē),我坐在后座。他今年37歲。前幾年,他曾想從朋友手里買(mǎi)下一輛“超級(jí)拉風(fēng)”的重型摩托機(jī)車(chē),可回到家見(jiàn)到妻子女兒時(shí),他打消了這個(gè)念頭。“摩托車(chē)不能買(mǎi)保險(xiǎn)”,出了事什么賠償都不能給妻女留下。

萬(wàn)里的父親患有慢阻肺,每天需要吸氧。2014年,廣州的三甲醫(yī)院。父親病發(fā)住院,萬(wàn)里連續(xù)陪夜一周。每天早晨,他下樓去買(mǎi)早餐,走過(guò)醫(yī)院長(zhǎng)長(zhǎng)的過(guò)道,過(guò)道的盡頭射來(lái)陽(yáng)光,他感覺(jué)人就是這樣走過(guò)一生的。從那以后,他回到父母的身邊。在連平開(kāi)過(guò)琴行,賣(mài)過(guò)手機(jī),幫朋友打理過(guò)電影院,都失敗了;最后他貸款30萬(wàn)買(mǎi)下一套舞臺(tái)設(shè)備和一些樂(lè)器,打算做舞臺(tái)租賃謀生,卻被父親拋下一句:“你是發(fā)燒了。”

阿民

連平夜晚的街道彌漫著牛肉粉和炒菜的香氣。阿龍正開(kāi)著車(chē)尋覓合適的消夜店。他穿著粉色T恤和沒(méi)到膝蓋的沙灘短褲,腳上蹬著夾腳拖鞋,看起來(lái)活像個(gè)大學(xué)生。

“我有點(diǎn)兒虛榮。”他沒(méi)頭沒(méi)尾地冒出一句,緊接著用一連串的故事解釋這句話(huà):上學(xué)時(shí)學(xué)畫(huà)畫(huà)是為了“贏別人”,高考選擇去四川音樂(lè)學(xué)院學(xué)美術(shù)是“沖著川音的名氣”,做樂(lè)隊(duì)也是“為了攀比”,還有買(mǎi)車(chē)——?jiǎng)偦剡B平后不久,他就貸款買(mǎi)下了這輛車(chē),因?yàn)椤霸诒镜啬贻p人里這車(chē)應(yīng)該算貴的”。

我表示要看看車(chē)牌,阿龍立刻擋住了方向盤(pán)上的標(biāo)志,露出極不好意思的笑容阻止我,“你們看起來(lái)肯定很便宜。”

這是一輛全新的白色SUV,月供2000多元,接近阿龍當(dāng)教師收入的一半。

3年前,阿龍開(kāi)著這輛車(chē)行駛在京港澳高速上,那是一個(gè)炎熱的下午,明晃晃的日光照進(jìn)車(chē)?yán)铮恢且驗(yàn)殛?yáng)光刺眼還是音樂(lè)動(dòng)隋,阿龍止不住地落淚,耳機(jī)里循環(huán)播放著交工樂(lè)隊(duì)的《風(fēng)神125》。

土地公土地公,子弟向您點(diǎn)頭。

拜托拜托,拜托把路燈全都關(guān)掉。

不必問(wèn)您的子弟為何要跑回來(lái)呀。

(《風(fēng)神125》歌詞)

歌里的主角阿成在外闖蕩10年,毫無(wú)成就,只好選擇回鄉(xiāng)種田。辭別了都市里的朋友,阿成騎著“風(fēng)神125”摩托車(chē),奔馳在184縣道上。一路上他向土地伯公祈求,將路燈全部熄滅,這樣左鄰右舍就不會(huì)看見(jiàn)他回來(lái)了,他怕他們問(wèn)起他回來(lái)的原因。

這像極了現(xiàn)實(shí)中的阿龍。2016年,阿龍結(jié)婚了,因?yàn)橘I(mǎi)不起深圳的房,他選擇回鄉(xiāng)工作。

深圳3年,阿龍換過(guò)兩份工作,從幼兒教育到平面設(shè)計(jì)。第一份工作的老板,阿龍視他為行業(yè)楷模、職業(yè)生涯的導(dǎo)師。老板開(kāi)著一輛好車(chē),對(duì)他說(shuō),小伙子,好好干,你以后怎么樣也能開(kāi)個(gè)奔馳。可一年過(guò)去,工資怎么漲也不過(guò)五千多。直到有一天,老板問(wèn)他,在連平考駕照是不是很簡(jiǎn)單?

阿龍問(wèn),您不是有駕照了嗎?

老板答,我沒(méi)有駕照,想去連平考一個(gè)。

阿龍呆住了,腦海中閃過(guò)老板開(kāi)車(chē)時(shí)淡定的樣子,還有老板對(duì)家長(zhǎng)們說(shuō)話(huà)時(shí),一臉真誠(chéng)的畫(huà)面。一個(gè)不遵守規(guī)則的人,怎么去教育小孩子?這個(gè)故事總在他腦海中揮之不去。寶安區(qū)的出租屋里,阿龍白天上班,晚上上課,一遍又一遍畫(huà)著設(shè)計(jì)圖,可工資始終停滯不前。他發(fā)現(xiàn)自己年少時(shí)的幻想幾乎全部破滅。

后來(lái),阿龍創(chuàng)造了阿民:一個(gè)血?dú)夥絼偟纳倌辏活櫢改傅膭褡栌惨鋈リJ,在外受了委屈又流露出后悔。

“媽?zhuān)?/p>

民古確實(shí)系哦(阿民確實(shí)),

話(huà)唔聽(tīng)哦(不聽(tīng)勸啊)。”

(《莫欺少年窮》歌詞)

在北京,我與一個(gè)出身農(nóng)村的朋友L聊起阿龍的故事。L起先無(wú)法理解,畢業(yè)于名牌大學(xué)的90后阿龍為什么會(huì)選擇回到三線小城的家鄉(xiāng),更困惑他為什么在機(jī)會(huì)面前突然退縮。直到他聽(tīng)說(shuō)阿龍的父親是銀行管理層、母親是小學(xué)教師,終于露出恍然大悟的表情。

“聽(tīng)起來(lái)他的家庭在當(dāng)?shù)負(fù)碛胁诲e(cuò)的生活。出身農(nóng)村的孩子沒(méi)有退路,縣城的貧困家庭也大體一致,但縣城的中產(chǎn)家庭里走出的孩子,沖勁就沒(méi)那么足了。”L說(shuō),“因?yàn)樗麄儚男∩钤谝环N安穩(wěn)的環(huán)境里。”

在阿民的世界里,兩種力量在撕扯。一方面,他缺乏能力,不夠強(qiáng)大,年少自卑。“那時(shí)候去翻我們的QQ說(shuō)說(shuō),你會(huì)發(fā)現(xiàn)一點(diǎn)兒小事都要發(fā)一條抱怨一下、宣泄一下,特別脆弱。”坐在車(chē)上,我們聊起九連創(chuàng)作的歌詞中關(guān)于妥協(xié)的部分。

但真回了家鄉(xiāng),卻仍心有不甘——

朋友說(shuō),你們別去,去了丟臉。《樂(lè)隊(duì)的夏天》里,面孔、痛仰、新褲子,全是大家自小就崇拜的樂(lè)隊(duì)。九連真人,一個(gè)剛成立一年不到的樂(lè)隊(duì),去了能干嗎?

阿龍打定主意要去,向?qū)W校請(qǐng)假。如果假下不來(lái),他辭職也要去。

2018年底的冬天,米未的導(dǎo)演們見(jiàn)到了阿龍和阿麥。兩個(gè)少年模樣的男孩裹在兩件一模一樣的黑色羽絨服里。“特別土,一看就是淘寶上200塊錢(qián)買(mǎi)的那種。”萬(wàn)里沉默地待在一邊,總是害羞地笑。當(dāng)聊到阿龍對(duì)說(shuō)唱感興趣時(shí),老錢(qián)要求阿龍現(xiàn)場(chǎng)來(lái)一段freestyle,阿龍很堅(jiān)決地拒絕。隨即老錢(qián)掏出手機(jī),現(xiàn)場(chǎng)放了一段beats,“他已經(jīng)臉紅到整個(gè)身體都往后縮了,但還是配合我。”從那以后,阿龍的話(huà)漸漸多了起來(lái),關(guān)于創(chuàng)作的經(jīng)歷和故事一個(gè)接著一個(gè),“我感覺(jué)他們就是在連平憋太久了。”老錢(qián)回憶。

現(xiàn)實(shí)世界中,每走一步都是妥協(xié)。

老錢(qián)能明顯地感受到,在經(jīng)紀(jì)人宋佳的話(huà)語(yǔ)下,九連是絕對(duì)的服從。在我見(jiàn)到宋佳之前,周邊人曾提醒我,要小心她的脾氣。宋佳對(duì)待工作極為認(rèn)真,但脾氣也是圈內(nèi)出了名的火爆。在工作中她習(xí)慣主導(dǎo),我在連平時(shí)添加了幾位成員的微信,宋佳得知后,要求他們必須將包括我在內(nèi)的所有記者刪除——“所有采訪和聯(lián)系都必須通過(guò)我。工作結(jié)束后想朋友交流再加回來(lái)都可以。”

在一次工作的間隙,宋佳躺在沙發(fā)上說(shuō),她第一次朝九連真人發(fā)火是在電話(huà)里——4月的那場(chǎng)分享會(huì)后,阿龍?jiān)谖⒉┥限D(zhuǎn)發(fā)活動(dòng)信息,轉(zhuǎn)發(fā)語(yǔ)只有簡(jiǎn)單的一句話(huà)——這激怒了宋佳。

“到場(chǎng)了這么多前輩和朋友,你就簡(jiǎn)單的一句話(huà)就給應(yīng)付了?”宋佳平靜地闡述當(dāng)時(shí)的情景,轉(zhuǎn)而露出抱歉的神情——那天,她踢翻了身旁的垃圾桶,生氣了將近20分鐘。

那阿龍呢?

“就沒(méi)聲兒了,嚇壞了。”宋佳目光向下,“我這個(gè)人確實(shí)是,有時(shí)候脾氣控制不住。帶他們,我也在一起成長(zhǎng)。”

曾有一支樂(lè)隊(duì)因?yàn)榧蓱勊渭训男愿瘢罱K放棄與她簽約。那也是一支年輕的樂(lè)隊(duì),對(duì)資源同樣渴求,但他們擔(dān)心過(guò)于強(qiáng)勢(shì)的經(jīng)紀(jì)人會(huì)影響創(chuàng)作的獨(dú)立性。他們提醒九連:宋佳非常好,但我們不會(huì)簽,我勸你們也不要簽。

“那番話(huà)讓阿龍是有所顧慮的,但他沒(méi)有太多猶豫,因?yàn)樗麅?nèi)心還是太渴望被大家聽(tīng)到了。”一位曾與阿龍有過(guò)深談的人說(shuō)。

“名利特別誘人”

北京的夏夜被燒烤爐點(diǎn)燃,肉在烤盤(pán)上滋滋冒著熱氣。九連真人和工作團(tuán)隊(duì)一行十幾人,圍坐在露天的大排檔。第二天就是《樂(lè)夏》的最后一場(chǎng)錄制,將決定他們能否晉級(jí)前五,飯桌上卻絲毫不見(jiàn)備戰(zhàn)的緊張氣息。阿龍拿著啤酒瓶,模仿起他們的一位東北朋友的口頭禪:來(lái)來(lái)來(lái),大家都支棱起來(lái)啊!

有人提議,“明天就決賽了,阿龍阿麥要不要跳個(gè)水?處女跳!”大家哄笑起來(lái)。

又有人提議,“以后可以找?guī)讉€(gè)廠家贊助幾個(gè)小號(hào)嘴,每場(chǎng)往臺(tái)下扔幾個(gè)。”阿麥笑了,“太重了砸壞了人!”

談話(huà)由此進(jìn)入了暢想環(huán)節(jié):“以后演音樂(lè)節(jié)的時(shí)候,就要那種傍晚的場(chǎng)次,后邊兒是夕陽(yáng),這邊在唱,‘西邊,太陽(yáng)落山。”

宋佳借此介紹,“我和他們說(shuō)了,現(xiàn)在不是賺錢(qián)的時(shí)候,有些什么公司年會(huì)找來(lái),給再多錢(qián)也不去。我們立了很多要求的,音樂(lè)節(jié)低于八千人的規(guī)模不演,演出位置盡量要求不早于倒數(shù)第三,陣容非常重量級(jí)的可以挪到倒數(shù)第四。”

“這個(gè)趕緊記下來(lái),一定要寫(xiě)進(jìn)去!”阿龍突然直起身子,半開(kāi)玩笑地說(shuō)。說(shuō)完又立刻向我敬酒,“開(kāi)玩笑開(kāi)玩笑,筆下留情啊!”

“九連現(xiàn)在變油了。”6月的一天,方欣在車(chē)上說(shuō)。那是我見(jiàn)到九連的第一天,被他們身上質(zhì)樸真誠(chéng)的氣質(zhì)吸引。對(duì)方欣的這句話(huà),我有些吃驚。她搖搖頭說(shuō),“過(guò)段時(shí)間你就能看出來(lái)了。”她指的是,像任何一個(gè)一夜成名的故事那樣,九連真人在短期內(nèi)的角色身份產(chǎn)生巨變,為了適應(yīng)新環(huán)境,他們難免經(jīng)歷某種迷失。

時(shí)間回到5月,九連真人第一次來(lái)到《樂(lè)隊(duì)的夏天》舞臺(tái)。

頭頂是100多盞效果燈:搖頭、染色、激光、頻閃……黑暗中,音響師、舞美、道具、秀導(dǎo)和節(jié)目組的工作人員跑上臺(tái),“一窩蜂上去二三十個(gè)。”“從沒(méi)見(jiàn)過(guò)那么大的舞臺(tái)。”九連真人嚇壞了。調(diào)音師問(wèn)他們,還有什么問(wèn)題嗎?他們搖頭。其實(shí)耳內(nèi)的返聽(tīng)完全聽(tīng)不清楚。他們不熟練吉他、貝斯該調(diào)到什么音量,混響的效果該如何凋整。只能下場(chǎng)偷偷和自己的編導(dǎo)表達(dá),“好像坯有點(diǎn)兒?jiǎn)栴}。”

總導(dǎo)演牟自亙把編導(dǎo)叫到一邊,語(yǔ)氣充滿(mǎn)懷疑:“你確定他們這樣子,上了臺(tái)能和馬東互動(dòng)起來(lái)嗎?”

在第二現(xiàn)場(chǎng),九連抱著從家鄉(xiāng)帶來(lái)的兩大袋花生,眼神不停地游走——只要任何樂(lè)隊(duì)與他們有眼神上的交集,讓他們感覺(jué)釋放出善意,他們就第一時(shí)間把花生遞上去,“您好!來(lái),吃點(diǎn)兒我們的特產(chǎn)吧!”回憶起來(lái),阿龍忍不住嘲笑自己,“我們真的跟鄉(xiāng)巴佬一樣,見(jiàn)到誰(shuí)都想合影。”

下了舞臺(tái)后,阿龍、阿麥和萬(wàn)里三人肩搭著肩,互相扶持著走下舞臺(tái)。“像是力氣全部用完的感覺(jué)。”

在經(jīng)紀(jì)人宋佳的話(huà)語(yǔ)下,九連是絕對(duì)的服從。在我見(jiàn)到宋佳之前,周邊人曾提醒我,要小心她的脾氣。宋佳對(duì)待工作極為認(rèn)真,但脾氣也是圈內(nèi)出了名的火爆。

“那種原生態(tài)的淳樸,(讓人)特別心疼,特別喜歡。”方欣說(shuō)她曾看到,錄制的某個(gè)晚上,九連真人被經(jīng)紀(jì)人帶著去敬酒,“(經(jīng)紀(jì)人)告訴他們你今晚應(yīng)該敲這個(gè)人的房門(mén),這個(gè)人在圈里很重要,你要和他搞好關(guān)系。”而宋佳對(duì)此的回應(yīng)是:我沒(méi)有做過(guò)這種事,誰(shuí)說(shuō)的這種話(huà),我可以和他對(duì)峙。

跟訪半個(gè)月后,我問(wèn)阿龍,“是否擔(dān)心成名后的這種生活會(huì)改變你們身上純粹的氣質(zhì)?”

“名利特別誘人。”阿龍說(shuō)。但他確信只要回到連平,“心就能靜下來(lái)。”正如第一次見(jiàn)面時(shí)他所描述的那樣,在連平,欲望沒(méi)有那么露骨,“不用去想今天哪個(gè)樂(lè)隊(duì)做巡演了,哪個(gè)樂(lè)隊(duì)又出新專(zhuān)輯了。”

已經(jīng)有一些期待加在他們身上。簽約九連真人時(shí),宋佳曾經(jīng)喊話(huà):九連不紅我就退出經(jīng)紀(jì)人行業(yè)。決賽前夕,我和宋佳聊天,她對(duì)于賽果很有信心。“我是覺(jué)得他們應(yīng)該進(jìn)(hot5)。”她交叉抱著手臂,小臂上是前不久新添的文身,“九連真人”的字樣。

幾天后,九連波淘汰了。新增一輪投票的賽制激起了很大爭(zhēng)議,第一輪投票中,九連真人排在第五名;第二輪投票過(guò)后,九連真人掉到了第六。得知結(jié)果的那一刻,宋佳將手機(jī)重重地摔在沙發(fā)上,主板摔壞了。第二天,九連真人訂了一早的航班離開(kāi)了錄制現(xiàn)場(chǎng)。

“為什么那么趕著回去?”

“想回家了。”阿龍?jiān)谑謾C(jī)上回復(fù)我。

欲望

在連平的某一天,阿龍和朋友一起聚會(huì)。飯桌上,他提起,“我特別愛(ài)喝精釀啤酒。”

兩位朋友一臉迷惑,“什么是精釀啤酒?”阿龍解釋了一番,在北京,他第一次喝到了精釀啤酒,印象深刻。連平?jīng)]有精釀啤酒。沉默幾秒后,他感慨道,“以前以為自己不愛(ài)喝酒,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)是自己沒(méi)喝過(guò)好的。”

幾天后在一家日料店,我提起這個(gè)細(xì)節(jié)時(shí),阿龍正將一塊生魚(yú)片塞進(jìn)嘴里。他露出極不好意思的笑容,“我這個(gè)人很好吃,特別喜歡吃好吃的。但是說(shuō)實(shí)話(huà),以前沒(méi)條件也不舍得去吃好的。”

后來(lái)的談話(huà)中,阿龍直面了自己的欲望:他渴望成名,想要賺錢(qián),卻也畏首畏尾。顯然九連真人已經(jīng)開(kāi)始期待音樂(lè)為他們帶來(lái)更多。萬(wàn)里將三個(gè)人的群名改成了“我要上春晚”,阿麥每天查看著微博的粉絲數(shù),在一場(chǎng)商業(yè)拍攝的間隙,阿龍趴在床上抱怨著他的華為手機(jī),“這手機(jī)太卡了,等賺到錢(qián)第一件事就是換一部新的。”

7月,我在黃燎原的住所與他談起了阿龍的欲望。他大笑,“當(dāng)然應(yīng)該有這種東西。”他回憶起第一次在視頻里看到九連真人,當(dāng)鏡頭拉近,他看見(jiàn)了阿龍、阿麥的表情和眼神——“那眼里的光”。那眼神讓他想起楊德昌早期電影里的那些少年,也讓他想起19世紀(jì)法國(guó)作家筆下所寫(xiě)的,“一個(gè)外省人來(lái)到巴黎”——“就是懷揣著巨大的野心和夢(mèng)想,渴望到一個(gè)更大的舞臺(tái),渴望到一個(gè)更寬闊的地方,去展現(xiàn)自己。”

他們現(xiàn)在恰好是這樣的狀態(tài)。他說(shuō)。

黃燎原選中的就是這股“想要沖出去”的勁兒。舞臺(tái)上的阿龍讓他想起了梁龍(二手玫瑰樂(lè)隊(duì)主唱),十幾年前,第一次看到梁龍的演出時(shí),黃燎原也是這樣的生理反應(yīng)——“激動(dòng),那種振奮你知道嗎,就像真是一個(gè)大鵬展翅,咔,振翼了一下,就那樣的—個(gè)感受,那個(gè)非常強(qiáng)烈的東西。”這種信號(hào)消失多年,在九連真人這里復(fù)燃。在過(guò)去的30多年里,他當(dāng)慣了伯樂(lè),見(jiàn)證了一批搖滾樂(lè)隊(duì)、藝術(shù)家的功成名就,他確信,“連平是留不住阿龍的。”

我提出“這股勁兒”可能離開(kāi)連平就會(huì)消失,他并不認(rèn)同。

這天上午,萬(wàn)里在倉(cāng)庫(kù)里收拾物件,一個(gè)大爺從門(mén)外路過(guò),隔著老遠(yuǎn)對(duì)萬(wàn)里喊了一聲加油。萬(wàn)里認(rèn)得他,是住在倉(cāng)庫(kù)樓上小區(qū)的住戶(hù)。如今情況不同了,那些從前在他們排練時(shí)向警察舉報(bào)的居民開(kāi)始和顏悅色起來(lái)。人人都知道九連真人就是從這座倉(cāng)庫(kù)誕生的。

“他們客家人有句話(huà),年深外境猶無(wú)境,身在他鄉(xiāng)即故鄉(xiāng)。”他坐在書(shū)房里,抽著煙。真正的創(chuàng)作者可以在任何環(huán)境下創(chuàng)作,“連平不是九連真人的必要條件”,只是現(xiàn)在還沒(méi)到時(shí)候——“他們還不成熟。”

黃燎原給九連真人的建議是:盡可能久地留在連平,直到待不下去為止。他告訴九連,接下來(lái),錢(qián)會(huì)來(lái)的,女人也會(huì)來(lái)的,要守住自己。

未來(lái)

再在北京見(jiàn)到九連真人時(shí),阿龍興奮地說(shuō),淘汰后回連平的飛機(jī)上,他突然來(lái)了靈感,寫(xiě)下了一首新歌——這排得上這陣子最高興的事兒了。

起先,他們對(duì)第六名的成績(jī)感到遺憾。后來(lái)想明白了,無(wú)論賽果,腳下的路才是剛剛開(kāi)始。

那次回去,接機(jī)的路上滴滴司機(jī)一直抱怨這一單虧了,“能不能把高速費(fèi)承擔(dān)一下?”“不可能。”阿龍脫口而出。說(shuō)完又有些不好意思,“一會(huì)兒我們幾個(gè)請(qǐng)您吃碗粉。”

九連真人最初的夢(mèng)想,是在連平能夠擁有自己的排練室;以前他們總借朋友琴行的鼓房,或是在里哥的倉(cāng)庫(kù)排練,投訴始終不斷。房東大爺時(shí)常火冒三丈地出現(xiàn),對(duì)著他們破口大罵。

現(xiàn)在,這個(gè)問(wèn)題解決了。這天上午,萬(wàn)里在倉(cāng)庫(kù)里收拾物件,一個(gè)大爺從門(mén)外路過(guò),隔著老遠(yuǎn)對(duì)萬(wàn)里喊了一聲加油。萬(wàn)里認(rèn)得他,是住在倉(cāng)庫(kù)樓上小區(qū)的住戶(hù)。如今隋況不同了,那些從前在他們排練時(shí)向警察舉報(bào)的居民開(kāi)始和顏悅色起來(lái)。人人都知道九連真人就是從這座倉(cāng)庫(kù)誕生的。

萬(wàn)里招呼大爺進(jìn)來(lái)喝茶,大爺面無(wú)表情地?cái)[擺手,“我還要去買(mǎi)菜。”

有天在連平,我們走在通往鶴湖水庫(kù)的田問(wèn)小道上。晚霞絢爛,暖金色的火燒云掛在天邊。萬(wàn)里突然指著某間小屋說(shuō),希望未來(lái)他們能擁有一座三層的房子。第一層放著茶具,能和縣里的音樂(lè)愛(ài)好者們喝茶聊天;第二層是設(shè)備間,里面陳列著所有能買(mǎi)得起的設(shè)備。第三層最好有幾間臥室,哥仨排練完可以在這兒住下,每天都能待在一起。

他們還有很多夢(mèng)想:比如去世界各地演出。那天,黃燎原在美國(guó)的朋友發(fā)來(lái)九連真人的視頻直呼喜歡。他們便開(kāi)始期待,“會(huì)不會(huì)有一天我們也去美國(guó)演出呢?”九連真人三位都沒(méi)有出過(guò)國(guó)。有一回阿龍突然問(wèn)我,“你去過(guò)哪些國(guó)家?”我列舉了一些,反問(wèn)他,“那你呢?”他撓撓頭:“不太記得了。”

當(dāng)然還包括最簡(jiǎn)單的愿望:取隊(duì)名時(shí),他們說(shuō)好了要一起去附近的九連山看看——九連山脈連著18個(gè)縣,連平是其中一座。據(jù)說(shuō)那里的溪澗清澈見(jiàn)底,鳥(niǎo)鳴不斷,山路繚繞。他們至今還沒(méi)有去成。

田埂里的牛蛙叫得像狗一樣,空氣中透著濕潤(rùn)的泥土氣味和牛糞的糞香。這是在連平的最后一次拍攝,紀(jì)錄片團(tuán)隊(duì)與雜志攝影師焦急地在電話(huà)里催著阿龍:“到哪兒了?趕緊,再晚光就沒(méi)了。”

阿龍下課晚,從學(xué)校到水庫(kù)有20分鐘車(chē)程。

天是陰天。太陽(yáng)被青灰色的云覆蓋,透著泛白的光。可密布的云層烏壓壓的,仿佛天隨時(shí)都要黑下來(lái)。阿龍終于趕到,在日落前完成了拍攝。巧合的是,云層散開(kāi)了,光線恰好。

“看,彩虹。”有人喊道。

大家轉(zhuǎn)身,看見(jiàn)山谷里的彩虹遠(yuǎn)遠(yuǎn)地架在天邊。攝影師趕緊招呼阿龍小跑過(guò)去。他穿著白色襯衫、黑色長(zhǎng)褲和板鞋。攝影師夸他,“絕了,彩虹少年!”

大家都在感慨天公作美,過(guò)程中充滿(mǎn)忐忑,可最終一切順利,正如他們這一年來(lái)的際遇。回程的路上,萬(wàn)里突然感慨:“老天對(duì)我們太眷顧了。”

前方的道路一望無(wú)際。萬(wàn)里指了指彩虹:該來(lái)的都來(lái)了,沒(méi)期待的也來(lái)了。