自由貿易試驗區對長三角經濟增長外溢影響的實證研究

馮帆 許亞云 韓劍

摘 要 作為深化改革和擴大開放戰略的核心環節,自由貿易試驗區對區內及周邊地區經濟增長有著重要的影響。本文利用2006至2018年,省級數據,從GDP、貿易、投資以及工業增加值四個不同角度,運用雙重差分以及反事實方法全面分析上海、浙江自貿區設立對長三角開放型經濟增長的影響及其外溢影響。研究結果表明,上海、浙江自貿區建設存在顯著經濟增長效應,對區內經濟增長促進作用顯著,并且這種“制度紅利”具有顯著的長期效應;自貿區設立還對周邊地區的經濟增長產生了不同程度的輻射作用,對江蘇的溢出影響要大于浙江、安徽。本文結論為利用自貿區制度創新紅利帶動地方經濟增長、利用其輻射能力來發展經濟提供了實證依據和政策參考。

關鍵詞 自由貿易試驗區 經濟增長 制度創新 外溢影響 政策評估

一、引 言

諾斯(1994)認為制度創新是經濟長期穩定增長的根本來源。林毅夫等(1993)認為中國的改革開放是一種摸索、實驗、積累的漸進性的制度創新過程。以往中國的商品和要素流動型開放不僅順應了第三階段的經濟全球化形式,而且抓住了戰略機遇,從而獲得了巨大發展成就。當前,經濟全球化逐漸發展出了一些新形勢、新特點,中國也進入新一輪高水平開放的階段,即由傳統的商品和要素流動型開放轉向規則等制度型開放,后者的本質在于從“邊境開放”向“境內開放”的拓展和延伸,通過促進規則變革,優化制度設計,形成一套與國際經貿活動通行規則相對接的基本規則及制度體系,引領新一輪國際經貿規則的調整和完善。自貿區建設是中國新一輪的開放和制度創新,致力于形成一套可復制推廣的制度經驗,其對經濟增長的重要性不言而喻。

2018年11月5日,習近平總書記在首屆中國進博會上發表主旨演講時,表示支持長三角洲一體化的發展上升為國家戰略。長三角地區一體化不斷發展,由以往簡單的經濟一體化向更寬的領域如制度一體化發展。隨著長三角一體化的發展推進,區域發展表現出了一些新變化,如戰略定位的變化、發展動力的轉化、影響發展要素的強化、區域空間更加網絡化等,長三角區域一體化由此進入更高層次的協同發展階段。長三角一體化發展不僅有利于加快創新驅動和經濟轉型升級,而且對提升長三角地區發展質量和水平,從而使之成為中國經濟增長新引擎、具有競爭力的世界級城市集群和世界資源配置的亞太門戶都具有重大意義。那么,設立自貿區作為新一輪制度創新與經濟增長的探索,是否真的產生了“制度紅利”呢?深入研究長三角一體化背景下上海、浙江自貿區的設立對長三角經濟增長的影響,科學總結自貿區實際發展經驗,對新一輪自貿區建設的經驗借鑒和復制推廣具有很大的現實意義。

二、文獻綜述

為積極應對新一輪經濟全球化,自由貿易試驗區得以建立和發展,不僅有利于促進全球貿易與投資自由化,同時有利于振興地方經濟。自貿區成立以來,大量文獻從制度創新、功能定位和國際經驗等不同角度定性分析了其設立的影響。例如,陳琪和劉衛(2014)分析討論了設立上海自貿區的原因、進一步發展的方向,以及可能產生的經濟效應。余穎豐(2013)表明上海自貿區的管理模式的改變能在一定程度上提高政府辦事效率。裴長洪(2013)認為,設立上海自貿區有利于加快政府職能的轉變,形成配套的制度環境,擴大貿易和投資的開放。張幼文(2014)研究表明,自貿區主要功能為利用制度創新促進國內改革,形成可復制推廣的經驗。

上述研究表明自貿區作為制度創新的試驗田,主要任務在于轉變政府職能,釋放制度紅利,從而為經濟增長提供新的驅動力。量化分析方面,由于上海自貿區設立時間較早,所以已經有不少學者就上海自貿區對上海經濟及對外貿易的影響進行了量化分析。項后軍和何康(2016)使用2010-2015年的季度數據,利用雙重差分法分析了上海自貿區對區內資本的促進作用。項后軍、何康、于洋(2016)使用2010-2015年的月度數據,分析結果表明上海自貿區設立對貨物貿易進口存在顯著促進作用,同時對本地資本流動也具有顯著的正面影響。然而,利用雙重差分法評估政策效應要求實驗組和控制組的是隨機選擇的,模型設定上也可能存在遺漏變量,現實中很難同時解決這些問題。Hsiao等(2012)提出了一種政策效應評估方法,利用橫截面數據來構建反事實預測結果,不要求實驗組和控制組隨機選擇,故反事實分析法是一種有效的評估政策效應的方法。譚娜等(2015)在此基礎上研究了自貿區的經濟增長效應,結論表明設立自貿區對上海市工業增加值和貿易的增長有顯著正向影響。王利輝和劉志紅(2017)評估了上海自貿區的政策效應,結果表明其對當地人均國民生產總值、固定資產投資以及進出口貿易都產生了顯著的促進作用。

可見,以往文獻主要研究設立自貿區對區內經濟的影響,而研究其對周邊地區經濟增長的影響的文獻卻很少。事實上,上海、浙江自貿區的設立也會對我國其他地區尤其是長三角地區的經濟產生帶動、溢出、政策示范等方面的影響,既帶來機遇:為其他地區的制度改革和對外開放提供方向和經驗借鑒,形成示范效應和溢出效應,也帶來挑戰:地區之間存在一定的資源流動和競爭,會對其他地區產業發展產生一定的沖擊,從而會影響長三角一體化發展進程。滕永樂和沈坤榮(2014)分析表明,上海自貿區建成后短期內會吸引大量擁有先進技術或高效管理能力的企業,這一集聚效應將對周邊地區尤其是江蘇產生巨大的影響,在產生正向溢出效應的同時也會產生所謂“虹吸效應”,即大量企業從周邊地區轉移到上海,對周邊地區經濟增長帶來負面影響;但是從長期來看,隨著時間的推移其影響逐漸外溢,周邊地區也會受到自貿區帶來的技術和資金支持。葉紅玉(2013)認為上海自貿區建設給周邊地區同時帶來了機遇和挑戰,包括示范效應,對投資、貿易等的帶動作用等,各地方政府應積極參與上海自貿區的建設,從中總結寶貴經驗,并探索在本地設立自貿區的可能性和發展路徑。但上述學者都是從定性的角度來分析的,本文不僅研究設立上海、浙江自貿區對當地經濟增長的影響,還將進一步考慮其對長三角其他地區經濟增長的溢出效應作用,并從GDP、貿易、投資以及工業增加值四個不同角度,同時運用雙重差分以及反事實方法進行全面檢驗。

三、影響機制探討及評估方法介紹

本文使用GDP、進出口貿易、固定資產投資以及工業增加值這四個衡量地區經濟增長的指標進行實證分析,各指標都由中經網統計數據庫數據計算得到其同比增長率,好處在于不需要進行季節調整,在此基礎上使用雙重差分和反事實分析法估計自貿區對當地及長三角其他地區(江蘇省、安徽省)經濟績效的影響。

(一)自貿區對地區經濟的影響機制分析

經濟增長重在制度創新。自貿區承擔的角色與改革開放初期的經濟特區相似,但不僅以經濟開放為目標,而是關于經濟體制的改革與創新,通過試驗探索出適合中國實際情況的開放型市場經濟體制。自貿區的核心任務是通過先試先行,以開放倒逼改革,探索高效管理體制,以形成相應制度創新經驗,為對外開放和經濟增長提供新的動力。

第一,政府職能轉變是事中事后監督制度的核心所在。以往的市場管理體制存在監管效率低下等問題,主要是因為其以政府行政審批為主,從而制約了經濟增長。自貿區實行的備案制和“負面清單”的管理模式有利于降低經濟運行成本,提高全球資源配置的效率,充分發揮市場作用,從而促進經濟增長。

第二,投資管理制度降低了準入門檻,部分消除了外資進入壁壘。區內對外資的準入前國民待遇加負面清單管理的模式,降低了跨國企業的交易費用和生產成本,使得FDI將進一步向自貿區集聚,帶來一系列如稅收貢獻、勞動就業、消費帶動等正面溢出效應,這將對自貿區及周邊地區的經濟增長產生顯著促進作用(史忠良和沈紅兵,2005);同時,外資企業往往擁有先進的技術和高效的管理經驗,也會對投資地產生正向溢出效應。

第三,貿易監管制度使通關更加便利。自貿區建設要求以制度創新和建設為核心,建立高效的進出口管理制度。這將有利于提高政策透明度以及進出口效率,降低企業行政管理費用等。例如,國際貿易“單一窗口”制度的實行便利了貿易相關監管數據的共享,簡化了海關操作環節,提高了貿易商和監管部門的效率。除此之外,服務業(金融、航運、文化和社會服務等)的對外開放程度也將進一步擴大,這一舉措對吸引國外服務業優質資本、知識和人才,并推動經濟增長都有重要的意義。

(二)雙重差分的固定效應模型

本節重點在于檢驗自貿區對地區經濟增長的作用,2006年第一季度至2018年第三季度期間,長三角地區成立了上海、浙江兩個自貿區,分別于2013年9月和2017年4月正式掛牌成立。首先,當考慮自貿區對當地經濟的影響時,我們將上海、浙江作為實驗組,將未設立自貿區的其他省市作為對照組;當考慮自貿區對長三角其他地區的影響時,將江蘇、安徽作為實驗組,將沒有自貿區的其他地區設為對照組。此外,由于長三角經濟區經濟聯系相對緊密,在考慮上海自貿區時,將江蘇、浙江、安徽排除在備選的控制組之外,同樣,在考慮浙江自貿區時,將上海、江蘇、安徽以及江西排除。借鑒葉修群(2018)等的相關研究,運用雙重差分法進行實證檢驗。根據自貿區建成時間,構造核心解釋變量FTZ,該地區自貿區成立之前賦值為0,成立之后賦值為1。構造了如下模型:

四、實證結果分析

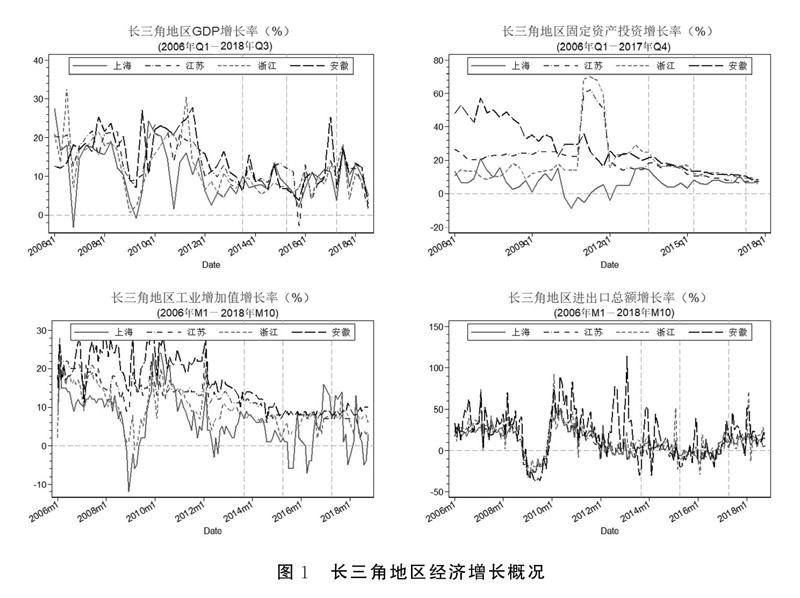

圖1繪制了長三角地區GDP、固定資產投資、進出口貿易以及工業增加值在2006年至2018年間的發展概況,橫軸表示時間,縱軸表示各指標本期數或同比增長率,紅色實線表示上海,綠色點橫線表示江蘇,橙色短虛線表示浙江,黑色長虛線表示安徽,三條灰色垂直虛線分別表示三批自貿區的設立時間(2013m9、2015m4、2017m4,下同)。其中,對于工業增加值,由于數據庫沒有報告本期數,所以這里只分析其增長率情況,另外,數據中多個年份1月份和2月份的數據缺失,但由于我們所考慮的是同比增長率,即與上年同期比較,而與相鄰月份沒有關聯,故這里直接將這些數據當作缺失值處理。從圖1中可以看出,在不同年份的四個季度或十二個月份內,就各指標增長率大小而言,安徽最大,上海最低,江蘇和浙江處于中間,這主要與基數有關,安徽各項經濟指標基數都較低,故相對于其他地區有更大的增長空間。就增長率波動趨勢而言,各地區差異不大,在2008年左右受到金融危機的影響,各指標出現了明顯的減弱,并在一段時間之后得到相應回調。最后,觀察三次自貿區設立時點后各指標的變化并不能直觀看出自貿區設立對各省市經濟增長是否有正面影響,需要進一步分析探討。

(一)自貿區對當地經濟的影響

1.雙重差分回歸結果

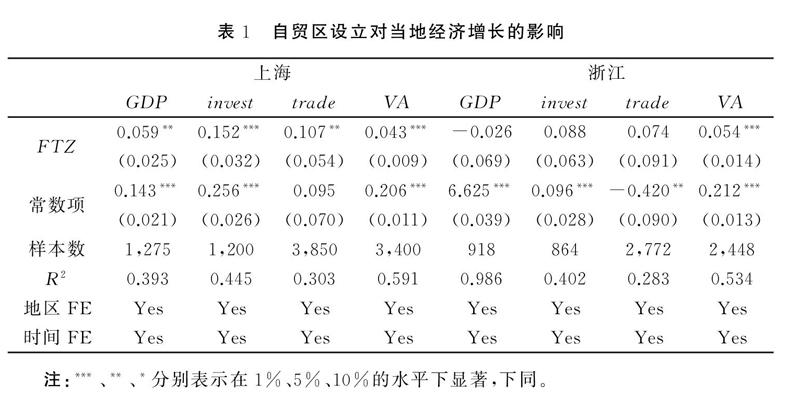

下面考察自貿區設立對當地經濟增長的影響,首先,運用雙重差分法來分析政策效應,GDP和固定資產投資(invest)使用2006Q1-2018Q3時間段31個省市的季度同比增長率數據作為研究樣本,而進出口貿易(trade)和工業增加值(VA)使用2006M1-2018M10時間段的月度同比增長率數據作為研究樣本。并且,考慮到鄰近省份可能同樣會受到設立自貿區這一政策的影響,故排除在控制組之外,另外也排除樣本期間設立自貿區的其他地區。表1報告了模型(1)的回歸結果。

對于上海自貿區,自貿區變量FTZ的回歸系數都在1%-5%的顯著性水平上顯著為正,表明上海自貿區建設促進了當地經濟增長;而對浙江自貿區,自貿區建設對其GDP、固定資產投資、進出口貿易的增長都沒有表現出顯著影響,只有對工業增加值,FTZ的系數是顯著為正的,說明浙江自貿區對當地經濟暫時還沒有表現出明顯的促進作用。一方面可能是因為政策對經濟產生影響需要一定時間,即存在滯后性,早期促進作用通常不明顯,隨后這一效應將逐步凸顯;另一方面,自貿區對不同地區經濟增長的影響存在異質性,不同自貿區有著不同的功能定位,具體而言,上海自貿區是中國首個自由貿易試驗區,自貿區以國際水準的貿易投資自由、監管高效、法制完善的為建設目標,而浙江自貿區的定位在于促進國際大宗商品貿易自由化以及資源有效配置。所以,浙江自貿區對當地經濟增長暫時沒有表現出顯著的影響。下面我們將使用反事實分析法進一步檢驗。

2.反事實分析

下面利用反事實方法分析自貿區設立對當地經濟增長的影響。首先,需找到一組最優回歸元備選集,然后利用政策實施前(自貿區設立前)時間段的樣本擬合模型,根據逐步回歸法選擇出最優的回歸元子集。同樣,對于上海自貿區,由于浙江省、江蘇省、安徽省與上海市地域相連、經濟聯系密切,第二批自貿區于2015年設立,故將這些省份(福建省、天津市與廣東省)預先排除在控制組之外;對于浙江自貿區,則預先排除鄰近省份和第二、第三批自貿區所在省份。表2報告了不同情況下最優回歸組的選擇及其系數。可以看出,各模型的擬合優度都較高。

首先,分析上海、浙江自貿區對當地的GDP增長率的影響。圖2左圖垂直虛線左側顯示了上海自貿區設立之前的GDP當季同比增長率,實線表示的是實際GDP增長率的走勢,虛線表示的是由表2回歸系數預測的上海GDP增長率,實際值和利用選出的最優控制組計算的擬合值基本一致,即自貿區設立之前的GDP增長率可以較準確地由所選擇的最優回歸控制組來擬合。根據前述方法利用最優控制組回歸元(權重如表2所示)構建預測回歸方程,刻畫了反事實情況下的預測值,將預測值與實際值比較(見圖2左圖垂直虛線右側),實線表示真實值走勢,虛線則刻畫了反事實預測值,可以看出,在樣本區間內大部分時期處理效應(實際值-預測值)為正,大部分時間政策實施的積極作用明顯。更重要的是,通過計算平均處理效應還發現, 2013Q4至2014Q4時間段為2.0%,而2015Q1至2015Q4時間段的為4.5%,后者顯然更高,而上海自貿區于2014Q4實行了擴區,表明擴區后的經濟增長效應更加顯著,主要是因為新片區內包含眾多金融業、服務業、先進制造業等有著先進技術和管理經驗的企業,故自貿區的制度創新效應進一步擴大。總體而言,在自貿區設立后上海市的GDP增長加快,積極作用較為明顯。

圖2右圖繪制了浙江自貿區設立前后GDP增長率真實值與預測值情況。垂直虛線指明浙江自貿區設立的時間,虛線左邊為設立之前部分,使用最優控制組擬合的結果較好,右邊為實施之后的部分,實際值大多數時間并沒有在反事實預測值之上,處理效應不顯著。這進一步表明浙江自貿區的設立對當地GDP增長的影響暫不顯著,還有待以后進一步研究。

第二,分析上海、浙江自貿區對當地的固定資產投資的影響。圖3繪制了自貿區設立前后的固定資產投資月度同比增長率,比較預測值與實際值并給出處理效應如圖3左圖所示,在樣本區間內大部分時期處理效應為正,數據表明,在自貿區設立后的樣本期間,上海市固定資產投資增長率的處理效應均值為6.4%(真實值7.2%-反事實值0.8%),即與不設立自貿區相比,自貿區建設對區內固定資產投資的增長有顯著促進作用。圖3右圖繪制了浙江自貿區對其固定資產投資增長率影響的反事實分析結果。不同于雙重差分回歸結果,設立浙江自貿區之后,固定資產投資增長率的實際值顯著高于反事實預測值,根據數據計算可知,利用最優控制組所預測的反事實進出口增長率為4.0%,低于真實的增長率8.1%,故處理效應為正(4.1%),即相比于沒有這一政策,浙江自貿區建設對當地固定資產投資的增長有顯著的正向影響。

第三,分析上海、浙江自貿區對當地的進出口貿易的影響。圖4左圖繪制了上海自貿區設立之前的進出口總額當月同比增長率,將預測值與實際值比較可以看出,在樣本區間內大部分時期真實值大于預測值,平均處理效應為正,并且數據表明,在自貿區設立后的樣本期間,上海市進出口貿易增長率反事實值為-2.4%,小于實際值4.0%,處理效應的均值為6.4%,即相比于沒有設立自貿區,自貿區建設對上海市進出口貿易的增長起到了顯著的促進作用。在國際經濟增長疲軟和市場需求下降的背景下,由自貿區建設帶來的制度創新使上海市進出口貿易保持了穩步增長。

浙江自貿區對其凈出口貿易增長率影響的反事實分析結果如圖4右圖所示。不同于雙重差分回歸結果,反事實分析的結果表明,設立浙江自貿區之后,當地進出口貿易增長率的實際值顯著高于反事實預測值,根據數據計算可知,利用最優控制組所預測的反事實進出口增長率為7.4%,低于真實的增長率15.8%,故處理效應為正(8.4%),即相比于沒有設立自貿區,自貿區建設對浙江省進出口貿易的增長也有著顯著的正面效應。

最后,分析上海、浙江自貿區對工業增加值的影響。圖5左圖繪制了上海自貿區設立前后其工業增加值增長率變化情況,自貿區設立之后,在樣本區間內大部分時間處理效應為正,平均而言,利用最優控制組所預測的反事實值為1.7%,低于真實值3.8%,平均處理效應為2.1%,即上海自貿區的成立使得上海市工業增加值增長率增加了2.1%,促進作用顯著。

浙江自貿區對其工業增加值增長率影響的反事實分析結果如圖5右圖所示。可以看出,在自貿區設立之后,大多數時間真實值都處于預測值之上,處理效應為正,具體而言,政策實施后的樣本期間反事實工業增加值增長率為5.6%,而真實值為8.0%,那么可知處理效應為2.4%,進一步證明了設立自貿區對當地工業增加值的增長存在顯著促進作用。

3.穩健性檢驗

下面對上述雙重差分結果進行虛擬設立時間檢驗,即人為改變政策發生時點,一般為將政策發生時點提前2-3年。如果FTZ不顯著,說明各經濟指標的增長來源于自貿區的設立,反之,意味著經濟增長可能是由其他因素引起的。我們將自貿區設立時間提前3年,由于浙江自貿區對GDP、invest、trade增長率影響的系數本身就不顯著,所以這里不予考慮,只對工業增加值增長率進行分析。回歸結果顯示,若將自貿區設立時間提前3年,對于上海的GDP、trade、VA,核心解釋變量L3.FTZ的系數不顯著,意味著上海的GDP、進出口貿易以及工業增加值的增長來源于自貿區的設立,而不是由其他政策引起的;但是對于上海固定資產投資和浙江的工業增加值,L3.FTZ的系數為正,說明上海固定資產投資增長、浙江工業增加值的增長也可能來源于其他政策,而不全是由自貿區的設立引起的,將L3.FTZ與FTZ的系數對比可知,前者均小于后者,說明自貿區建設對上海固定資產投資增長、浙江工業增加值的增長有促進作用,但是沒有那么大,反事實分析的結果證明了這一點。

4.長期效應

為了檢驗自貿區建設的長期效應,運用簡單的ARMA模型建立下列方程進行分析。由于浙江自貿區設立時間較晚,且GDP、固定資產投資增長率均為季度數據,處理效應時間較短,工業增加值增長率數據存在缺失值,所以這里我們使用上海進出口增長率的處理效應來作進一步分析。以上海自貿區成立時間為起點,建立一階滯后的AR(1)模型來進行實證檢驗,得到如下結果:

其中,1t表示上海自貿區設立對當地的短期效應,括號里的是標準差。經計算,長期效應為6.5%(0.051/(1-0.216)),即上海自貿區建設產生的“制度紅利”對上海經濟增長的正面影響是長期的。上海自貿區用制度創新代替政策優惠,深化改革,擴大開放,對區內經濟增長具有顯著的長期促進作用。

上述分析結果表明,上海自貿區的建立對當地GDP、投資、進出口貿易以及工業增加值增長有顯著的正向促進作用。由于浙江自貿區成立時間較晚,所以相比于上海對經濟增長的影響更不顯著。并且通過簡單的AR(1)模型擬合數據所得結果可知,自貿區建設產生的“制度紅利”具有顯著的長期經濟增長效應。

(二)自貿區對長三角其他地區經濟的影響

上述分析表明自貿區的設立對當地經濟增長有顯著的正向影響,但是這樣的制度紅利是否對周邊地區同樣具有正面影響呢?預期上海、浙江自貿區的設立將對鄰近的江蘇、安徽的發展產生不容忽視的溢出效應,作用方向和作用大小取決于機遇與挑戰的大小,即示范效應、溢出效應等于“虹吸效應”、競爭效應等的大小。下面我們以在研究期間長三角地區未設立自貿區的兩個省份江蘇省、安徽省為對象進行分析。由于反事實分析法得出的結論更為科學,另外,浙江自貿區設立時間較短,對當地經濟的影響暫時都很難顯現出來,所以,下面使用反事實分析法分析上海自貿區設立對長三角其他地區經濟增長的影響。

1.反事實分析

反事實分析的第一步仍然是找到一組最優回歸元備選集,然后利用自貿區設立前時間段的樣本擬合模型,根據逐步回歸法選擇出最優的回歸元子集。對于江蘇,預先排除上海、安徽、浙江及第二批自貿區所在地,對于安徽,預先排除上海、江蘇、浙江及第二批自貿區所在地,從而得到控制組權重。

首先,分析上海自貿區對江蘇、安徽的GDP增長率的影響。江蘇作為與上海直接毗鄰的省份,理論上受到上海自貿區這一政策實施的影響應該更大。從圖6左圖可以看出, 2013Q4-2014Q4期間處理效應為1.0%,而2015Q1-2015Q4期間為2.5%,后者高于前者,對GDP增長率得到促進效應顯著,但是總體而言都低于對上海當地的影響。

對于安徽而言,其并沒有與上海直接相鄰,故理論上受到上海自貿區這一政策實施的影響應該不大,圖6右圖也證實了這一點。實際值與反事實預測值交錯出現,處理效應不顯著,表明安徽的GDP增長并沒有受到上海自貿區成立這一政策的顯著影響。

第二,分析上海自貿區對江蘇、安徽的固定資產投資增長率的影響。圖7左圖顯示,上海自貿區成立之后,江蘇省固定資產投資增長率的處理效應顯著為負,說明上海自貿區的成立對江蘇省固定資產投資的增長有阻礙作用。這可能是因為上海自貿區建成后,自貿區內企業享有國際化運營、利率市場化等優惠政策,必將會吸引周邊地區的企業,導致企業將總部或者業務中心遷往自貿區內,這就給江蘇省的招商引資造成了一定的困難。對于江蘇省來說,要應對這一情況,可利用其地理優勢主動接軌上海自貿區,接受上海自貿區的輻射,達到全面協調發展。例如,可充分利用江蘇本地先進的制造業并加強基礎設施建設與共享以吸引投資,提高企業服務質量以贏得競爭優勢等。上海自貿區對江蘇而言既有機遇也有挑戰,江蘇省自身應把握住發展機會并積極應對挑戰,只有這樣,才能促進江蘇省積極健康有序發展。

對于安徽,上海自貿區建設減緩了安徽固定資產投資下降的趨勢。雖然安徽在地理優勢上不如江蘇,但這也使其所受的沖擊較小。從圖7右圖可以看出,上海自貿區設立之前,安徽省固定資產投資增長率呈現大幅下降的趨勢,但是自貿區建成滯后,下降趨勢明顯減緩,固定資產投資處理效應顯著為正,表明上海自貿區建設對安徽固定資產投資有一定的正面影響。

第三,分析上海自貿區對江蘇、安徽的進出口貿易的影響。其中,江蘇更容易獲得“窗口”優勢,可以憑借上海自貿區的成立大力推動對外開放,理論上其進出口貿易受上海自貿區這一政策實施的影響應該更大。圖8左圖顯示了上海自貿區設立之前江蘇凈出口貿易月度同比增長率,而右邊的圖為根據自貿區設立之后的實際值與反事實預測值。數據表明,在自貿區設立之后,江蘇省進出口貿易增長率的反事實值為0.2%,低于真實值4.2%,處理效應的均值為4.0%;表明相比于沒有設立自貿區,上海自貿區建設對江蘇省出口貿易的增長有顯著促進作用,但小于對上海市進出口貿易的直接促進效應。

由于安徽并沒有與上海直接相鄰,故理論上受到上海自貿區這一政策實施的影響應該相對較小。圖8右圖顯示實際值與反事實預測值縱橫交錯出現,通過計算可知,上海自貿區設立后,安徽省進出口貿易增長率真實值為8.9%,高于反事實預測值6.8%,處理效應為2.1%,小于對上海和江蘇的影響,所以,與沒有設立上海自貿區相比,上海自貿區建設也促進了安徽省貿易的增長,只是促進效應相對較小,這與我們的預期一致。

最后,分析上海自貿區對江蘇、安徽的工業增加值的影響。圖9繪制了上海自貿區設立對江蘇、安徽工業增加值增長的影響情況。左圖為對江蘇的影響,與固定資產投資情況類似,工業增加值增長率處理效應為負,說明上海自貿區對江蘇省工業增加值增長產生了阻礙作用,原因同樣可能是“虹吸效應”給江蘇帶來的負面影響;從右圖中可以看出,上海自貿區的建設對安徽省工業增加值的增長則產生了正面影響,大多數時間增長率的實際值都是在反事實預測值的上方,即處理效應為正,上海自貿區的建設一定程度上帶動了安徽省工業增加值的增長。

2.長期效應

以上海自貿區對江蘇、安徽進出口貿易的長期影響為例進行長期效應分析,建立含有一階滯后項的AR(1)模型來擬合數據,結果如下:

其中,2t、3t分別表示上海自貿區設立對江蘇、安徽進出口貿易的短期效應,括號里為標準差。對于江蘇,長期效應為4.0%(0.021/(1-0.475)),顯著為正,但小于對上海當地影響,對安徽貿易的長期效應為2.6%(0.020/(1-0.230)),小于對上海和江蘇的促進作用,同上面的樣本期間平均處理效應的結果一致。這表明,上海自貿區建設產生的“制度紅利”不僅對當地經濟有顯著的長期效應,并且對周邊地區也有不同程度的正面促進效應。

綜上所述,上海、浙江自貿區的設立不僅對區內經濟增長有影響,而且對周邊地區的發展產生了不同程度的作用。具體而言,上海自貿區的成立對江蘇省的影響較大,但有正有負:一方面,上海自貿區建設帶動了江蘇省GDP增長、進出口貿易發展,但另一方面,又阻礙了其固定資產投資、工業增加值的增長;上海自貿區設立對安徽省經濟增長的外溢影響較小,但總體為正。此外,其對江蘇、安徽經濟增長的影響還具有長期效應,而不僅僅是短期的,因此,長三角未建立自貿區的地區應努力抓住機遇,主動接軌上海、浙江自貿區,加強基礎設施建設與共享,提高服務質量,贏得競爭優勢,從而促進本地區經濟健康有序的發展。

五、結論與政策建議

本文使用2006-2018年的省級季度或月度數據,從GDP、貿易、投資以及工業增加值四個不同角度,運用雙重差分以及反事實方法進行全面分析上海、浙江自貿區的設立對長三角開放型經濟的影響。研究結果表明,長三角自貿區的設立不僅對長三角當地經濟增長有影響,而且對周邊地區的發展產生了不同程度的作用。第一,上海自貿區的建立對當地GDP、固定資產投資、進出口貿易以及工業增加值增長有顯著的正向促進作用,浙江自貿區由于設立時間較晚,所以相比于上海對經濟增長的影響更不顯著,并且自貿區建設產生的制度紅利存在長期經濟增長效應。第二,上海、浙江自貿區的設立對江蘇、安徽兩地產生了較大的溢出效應,其中,上海自貿區的成立對江蘇省的影響較大,但有正有負:一方面,上海自貿區建設帶動了江蘇省GDP增長、進出口貿易發展,但另一方面,又阻礙了其固定資產投資、工業增加值的增長;對安徽省的影響較小,但總的來說都是正面影響,此外,上海自貿區建設對江蘇、安徽經濟增長的影響也具有長期效應,而不僅僅是短期的。

上述結論表明,自貿區不僅影響對當地經濟增長,同時也給長三角其他地區帶來了機遇和挑戰。本文結論不僅具有理論價值,同時還對我國地方政府和企業有重要的啟發意義。就自貿區自身而言,設立自貿區不應止步于短期經濟增長,而應該通過制度創新促進管理體制改革,繼續推動貿易和投資的自由化和便利化進程,帶動地方經濟的長期發展。就長三角其他地區而言,自貿區設立帶來的機遇是大于挑戰的,所以,各地區應該借力自貿區,抓住上海、浙江自貿區建設的契機,利用其輻射能力來發展自身經濟,提高貿易與投資的自由化、便利化水平,發揮不同產業的比較優勢和競爭優勢,形成錯位發展。具體而言:第一,要轉變政府理念,各地方政府應關注政策動向,把握改革趨勢,根據自身實際情況實行管理體制創新,促進本地經濟的長期穩定協調發展;第二,要堅持錯位發展策略,力爭錯位打造次區域金融中心,分流上海、浙江自貿區的資本外溢,在貿易方面,應充分利用自貿區改革后的通關便利化措施,穩定出口并擴大本地產業升級所需先進設備和先進技術的進口,優化產業結構;第三,要積極參與上海自貿區建設,對于那些國際化程度較高、創新要求高的企業可以進駐自貿區,從而直接享受其政策帶來的便利和優惠;第四,要積極探索本地自貿區建設,由于自貿區建設的方針是可復制和可推廣的,故這一政策可能會進一步推開,各地區應積極探索本地特色的自貿區建設,更好地促進本地經濟增長。

參考文獻:

[1]陳林,羅莉婭.中國外資準入壁壘的政策效應研究——兼議上海自由貿易區改革的政策紅利[J]. 經濟研究,2014,49(4).

[2]陳釗,熊瑞祥.比較優勢與產業政策效果——來自出口加工區準實驗的證據[J].管理世界,2015(8).

[3]江若塵,陸煊.中國(上海)自由貿易試驗區的制度創新及其評估——基于全球比較的視角[J].外國經濟與管理,2014,36(10).

[4]金澤虎,李青青.上海自貿區經驗對促進長江經濟帶貿易便利化的啟示[J].國際貿易,2016(4).

[5]李金果.中國(浙江)自由貿易試驗區貿易便利化建設的經驗借鑒[J].特區經濟,2018(9).

[6]劉瑞明,趙仁杰.國家高新區推動了地區經濟發展嗎?——基于雙重差分方法的驗證[J].管理世界,2015(8).

[7]裴長洪.全球治理視野的新一輪開放尺度:自上海自貿區觀察[J].改革,2013(12).

[8]盛斌.天津自貿區:制度創新的綜合試驗田[J].國際貿易,2015(1).

[9]史忠良,沈紅兵.中國總部經濟的形成及其發展研究[J].中國工業經濟,2005(5).

[10]譚娜,周先波,林建浩.上海自貿區的經濟增長效應研究——基于面板數據下的反事實分析方法[J].國際貿易問題,2015(10).

[11]滕永樂,沈坤榮.中國(上海)自由貿易試驗區對江蘇經濟的影響分析[J].江蘇社會科學,2014(1).

[12]王利輝,劉志紅.上海自貿區對地區經濟的影響效應研究——基于“反事實”思維視角[J].國際貿易問題,2017(2).

[13]項后軍,何康,于洋.自貿區設立、貿易發展與資本流動——基于上海自貿區的研究[J].金融研究,2016(10).

[14]項后軍,何康.自貿區的影響與資本流動——以上海為例的自然實驗研究[J].國際貿易問題,2016(8).

[15]葉紅玉.上海自貿區對長三角地區經濟的影響及對策[J].新經濟,2014(8).

[16]葉修群.自由貿易園區(FTZ)的區位選擇——基于中國省級面板數據的實證研究[J].當代經濟科學,2016,38(2).

[17]葉修群.自由貿易試驗區與經濟增長——基于準自然實驗的實證研究[J].經濟評論,2018(4).

[18]17. 殷華,高維和.自由貿易試驗區產生了“制度紅利”效應嗎?——來自上海自貿區的證據[J].財經研究,2017,43(2).

[19]竺彩華,李鋒.上海自貿區建設的主要成就與問題分析[J].亞太經濟,2016(1).

[20] Donald S G, Lang K. Inference with Differenceindifferences and other Panel Data [J]. The Review of Economics and Statistics,2007,89(2).

[21] Forni M, Reichlin L. Lets Get Real: A Factor Analytical Approach to Disaggregated Business Cycle Dynamics[J]. Review of Economic Studies,1998,65(3).

[22]Gregory A W, Head A C. Common and Countryspecific Fluctuations in Productivity, Investment, and the Current Account[J]. Journal of Monetary Economics,1999,44(3).

[23]Hsiao C, Steve Ching H, Ki Wan S. A Panel Data Approach for Program Evaluation: Measuring the Benefits of Political and Economic Integration of Hong kong with Mainland China [J]. Journal of Applied Econometrics, 2012, 27(5).

[24] Hsiao C and S K Wan. Is There An Optimal Forecast Combination? [J].Journal of Econometric,2014,178(2).

[25] Ji Mingjie,Li Mimi,King Brain.The Impacts of Chinas New Freetrade Zones on Hong Kong Tourism[J].Journal of Destination Marketing&Managemen,2015,4(4) .

[26] Ouyang M, Peng Y. The Treatmenteffect Estimation: A Case Study of the 2008 Economic Stimulus Package of China [J]. Journal of Econometrics,2015,188(2).

[27] Wan Z et al. Policy and Politics behind Shanghais Free Trade Zone Program[J].Journal of Transport Geograph,2014,34(1).

[28] Yao D and J Whalley. The Yuan and Shanghai Pilot Free Trade Zone[J].Journal of Economic Integration,2015,30(4).

[29] Yao D, Whalley J. An Evaluation of the Impact of the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (SPFTZ)[R]. National Bureau of Economic Research,2015.

(責任編輯:彭琳)