君子當直道而行

鮑曙巖

摘? 要? 宜興紫砂壺經過幾百年的歷史發展,在不斷的傳承創新下,形成了精彩紛呈的造型藝術體系,成為集實用價值、觀賞價值和文化價值于一體的藝術品。本文以紫砂作品“汲直壺”為例,淺談其造型設計和文化內涵。

關鍵詞? 紫砂壺;汲直壺;文化意境

“方匪一式,圓不一相”,宜興紫砂壺起源于北宋,經過幾百年的歷史發展,在歷代紫砂藝人的傳承創新和無數文人雅士的參與設計下,形成千變萬化的造型,其裝飾工藝體系也隨著時代的進步不斷發展完善,為紫砂壺造型錦上添花,發展至今,在某種程度上已近乎完善純熟,成為傳統手工藝品中的佼佼者。

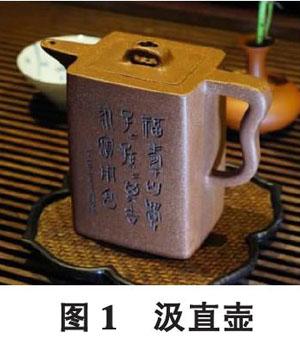

宜興紫砂壺造型深受中國傳統“天圓地方”哲學思想的影響,方圓造型存在于我們生活的方方面面,影響著人們的審美和生活。圓是一種智慧,是中國道家變通圓融的思想;方是一種精神,是中國儒家人格修養的理想境界。方與圓相輔相成、相互貫通,共同構成了中國傳統文化的至臻之境。紫砂壺作為中國傳統文化的載體,闡釋著中國傳統哲學,是情理之中。方器和圓器是紫砂壺造型的兩種基本形制,紫砂壺“汲直”(見圖1)是典型的方器,以四方為基本形制,呈長方體造型,線條挺直利落,塊面輪廓分明,氣質挺拔剛正,彰顯出紫砂方器的“力”與“度”。

紫砂壺“汲直”是一款經典器型,為道光時期流行器型,為陳曼生所制,是“曼生十八式”中的經典款型。陳曼生是紫砂發展史上的重要人物,文學、書畫、篆刻樣樣精通,才氣過人。陳曼生寄情于紫砂壺,不僅設計、監制了許多傳世壺型,也開創了紫砂壺篆刻的先風。“汲直壺”的靈感來源于歷史人物“汲黯”,據說,曼生讀《漢書》時,讀到漢武帝的大臣汲黯直言切諫,曾不畏強權、當朝指責漢武帝“內多欲而外施仁義”,后來,漢武帝劉徹稱其為“社稷之臣”,曼生對汲黯此人頗為欣賞;又因張晏有“汲黯方直,故世謂之汲直”的評語,形容汲黯為人正直不阿,曼生因而萌生了創作“汲直”壺型的想法。

此把“汲直壺”由傳統器型演變而來,效仿古法又不拘泥于古法,將傳統直筒型壺身改為四方壺身,以別樣的表現手法沿襲了汲直的剛勁挺拔的精神氣韻。縱觀整壺,此壺壺身呈豎立的長方體,秀麗挺拔,四條棱線簡明利落,棱角方中寓圓、圓中寓方,穩重而不僵滯,平添了幾分變通靈活的意味;折肩瀟灑利落,清晰明朗;四方形壺蓋為嵌蓋,與壺口嚴絲合縫、完美契合,形成渾然天成的四方造型;蓋鈕為橋梁鈕,位于蓋面中央,在結構上起過渡協調作用,中和了壺身的剛勁,給人以柔和的視覺美感;流嘴采用鴨嘴型,鴨嘴十分堅硬,民間人們常用“鴨嘴”來形容人說話不留情面,此處正彰顯了汲黯的正直、敢于諫言,設計巧妙、用意精深;壺把為耳狀,剛柔并濟,壺嘴、壺把和蓋面呈同一平面、相互平衡,此處用來彰顯汲黯性格的公正,不偏聽偏信,有著自己客觀理智的判斷。此壺工藝精湛細致,整體結構比例協調,直線的剛勁與曲線的柔和相對比,展現出氣韻深沉、渾樸古拙、渾厚大氣的氣質,又不乏富麗飄逸的美感。此壺光潔素簡,給裝飾留下了很大的發揮空間。作品采用了陶刻的裝飾技巧,以古體字在壺身正面陶刻寥寥幾字,濃厚的歷史韻味呼之欲出,豐富了作品的內容,又不過于復雜,恰到好處地點綴出幾分文人氣韻。整壺造型與裝飾相輔相成,在傳承的基礎上創新,匠心獨具,既具有古風古韻,又融合了現代審美,提升了整壺的藝術效果,傳達出一種剛勁正直、敢于向他人諫言的正義精神。

“良藥苦口利于病,忠言逆耳利于行”,古往今來,多的是諂媚或明哲保身之人,敢于諫言、身當士卒的人卻寥寥無幾,因為說真話所付出的代價往往讓人難以承受。《周易》中說:“君子當直道而行”,意思是:真正的君子是正直的、敢于擔當的,行其當行,事其當事。“以銅為鏡,可以正衣冠;以史為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失”,正直的臣子就像君主的一面鏡子,敢于揭露百姓的疾苦、國家的弊病、君主的過失,而不是一味諂媚討好,在其位、謀其職,不摧眉折腰,不事權貴。此壺體現了中國文人的理想人格,將君子正直不阿的精神氣質與風骨展現得淋漓盡致。

宜興紫砂壺不僅是簡單的實用器,更是集實用價值、觀賞價值和文化價值于一體的藝術品,一把小小的紫砂壺,承載了制壺藝人的思想和情感,承載了博大精深的傳統文化,讓人在一壺一茗中感受到深刻的人生況味,感受到精神和情感的共鳴。身為一名現代化的紫砂藝人,應在繼承傳統的基礎上,不斷提升自身文化修養和審美水平,不能閉門造車,而要與時俱進地抓住時代的痛點,為作品融入全新的時代精神,使其具備現實意義,更好地融入人們生活。

參 考 文 獻

[1]高峰.從紫砂壺“六方高逸”看中國文人的精神特質[J].江蘇陶瓷,2019(01):55,58.