地鐵明挖車站防水施工技術(shù)分析

于輝

摘要:本文首先對明挖車站進(jìn)行了概述,然后對地鐵明挖車站防水施工技術(shù)進(jìn)行了研究分析,主要的內(nèi)容包括了地板與側(cè)墻防水、頂板附加防水層以及特殊部位放水處理,從而可以為地鐵明挖車站的防水施工技術(shù)提供一定的依據(jù)。

關(guān)鍵詞: 地鐵工程;明挖車站;防水技術(shù)

城市化進(jìn)程不斷發(fā)展下,地鐵的出現(xiàn)使城市交通壓力減少,減少了交通擁堵的現(xiàn)象。地鐵建設(shè)項目的增多,施工安全問題受到人們的廣泛關(guān)注,尤其是地鐵工程,地鐵一般都是在地下施工,因此,地鐵防水工作直接影響整個工程質(zhì)量,從而影響著地鐵的使用壽命和安全性能,一旦出現(xiàn)漏水和滲水的情況,在修筑過程中,難度極大。其中明挖施工是地鐵施工中常用的技術(shù)一直,只有對明挖車站技術(shù)進(jìn)行防水施工設(shè)計,才能降低漏水滲水現(xiàn)象的發(fā)生。

1明挖車站概述

明挖施工主要是從地面向地下進(jìn)行分層工作,直至達(dá)到需要的結(jié)構(gòu)尺寸要求,在進(jìn)行基坑中的防水施工作業(yè),最后進(jìn)行地面恢復(fù)回填工作。采用明挖施工法時,要注意的問題較多,比如:地下水位、土方開挖等等,但明挖技術(shù)施工應(yīng)用在地鐵中其優(yōu)勢也比較多,其工期較短、施工速度快,可以在較短的時間內(nèi)完成工作任務(wù),有效的降低施工成本。

盡管明挖車站技術(shù)有較多的優(yōu)勢,但是在應(yīng)用施工中也存在著一定的不足之處,比如:施工要求施工場地足夠大,但地鐵的建設(shè)一般在市區(qū),沒有很大的施工場地支撐。現(xiàn)階段,對地鐵車站明挖法的研究較多,在進(jìn)行實際施工中,要對施工場地進(jìn)行全面了解分析,才能對施工車站條件和主體結(jié)構(gòu)等內(nèi)容了解,并制定合理的施工方案,保證工程的順利開展。

2 地鐵明挖車站防水施工技術(shù)研究

2.1底板與側(cè)墻防水

在施工的過程中,對于底板與側(cè)墻來說,需要采取一定的防水措施。通常情況下,在選擇防水材料的情況下,需要選擇SBS卷材,然后運用的施工技術(shù)是機(jī)械固定和粘貼法的方式,然后在施工中,需要選擇大面積進(jìn)行粘貼,然后在實行接縫施工,從而能夠提高卷材的鋪貼質(zhì)量,保證防水效果的有效性。在詳細(xì)的施工流程當(dāng)中,首先需要在底板與側(cè)墻上,對SBS防水卷材進(jìn)行鋪貼,對厚度提出了一定的要求,需要控制在4mm。在施工的過程中,需要運用雙層鋪設(shè)防水卷材的方式,但是對于背水面與迎水面來說,采取的材料是不一樣的,通常在背水面中,是采用S4類材料,然后在迎水面中,采用的材料是PE4類。而在對防水層進(jìn)行施工的過程中,需要嚴(yán)格遵守施工的步驟進(jìn)行施工。而在選擇施工部位之后,需要進(jìn)行附加層卷材鋪設(shè)。在基面中,其中需要采用條粘或點粘的方式對卷材進(jìn)行固定。一般情況下,會對附加卷材的材料有著一定的要求,一般是采用單層聚乙烯面防水層材料,其中寬為40cm。在施工的過程中,在存在管線穿越防水層的情況下,首先需要對穿線部位進(jìn)行施工,然后在運用滿粘法的方式對防水層進(jìn)行固定。在對底板進(jìn)行鋪設(shè)的過程中,首先在底板基面中,需要對防水層進(jìn)行鋪設(shè),然后運用滿粘法的方式,在完成第一層防水層面鋪設(shè)之后,在鋪設(shè)第二層防水層,在對兩層防水層進(jìn)行連接的過程中,為了防止出現(xiàn)漏水的現(xiàn)象,對于搭接縫來說,需要錯開。而在完成防水層施工之后,在對保護(hù)層進(jìn)行施工,而對保護(hù)層厚度提出一定的要求,控制在50mm,主要的組成部分為細(xì)石混凝土[1]。

2.2頂板附加防水層

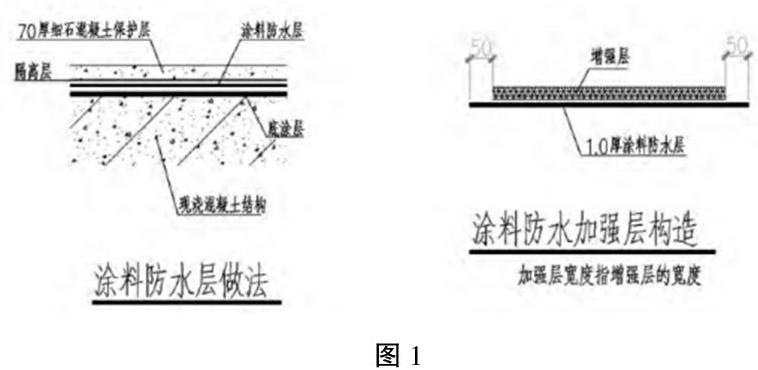

采用單組份聚氨酯涂膜對頂板附加防水層設(shè)計,在進(jìn)行施工中其防水層設(shè)計的厚度要保持在2.5mm左右。首先,在地鐵明挖車站中進(jìn)行基層處理,并將底層的涂料涂至到基層上,最后進(jìn)行鋪設(shè)增強層,當(dāng)增強層鋪設(shè)完成后,方可進(jìn)行第一層的防水層施工。當(dāng)?shù)谝粚臃浪畬邮┕ね瓿珊笠獙ζ溥M(jìn)行養(yǎng)護(hù),在進(jìn)行第三層防水層設(shè)計[2]。在進(jìn)行施工中,最為重要的就是對地鐵施工中的基層處理,如果基層沒有處理好,會對整個工程產(chǎn)生一定的影響,因此,在進(jìn)行地鐵施工基層處理中,出現(xiàn)基層表面不平整的現(xiàn)象,要進(jìn)行及時處理,將表面疏松鑿除,在使用高壓水槍沖洗,當(dāng)沖洗的表面干燥后,在進(jìn)行填充(填充材料為聚氨酯密封膠)。

當(dāng)表層面存在突出物時,要先將表層的突出物處理平整,在進(jìn)行刮平,最后進(jìn)行層面的壓實,接著在使用聚氨酯密封膠進(jìn)行層面填充。當(dāng)基層表面存在裂縫時,其裂縫寬度較大,也可以將其表面鋪設(shè)一層聚氨酯密封膠,將其進(jìn)行聚氨酯涂膜防水層設(shè)計,在防水層的上層鋪設(shè)增強層,保證整體的防水性能。頂板涂料防水層做法如圖1。

3 結(jié)語

在應(yīng)用地鐵明挖車站防水施工技術(shù)的過程中,不僅可以提升地鐵施工的總體質(zhì)量,這樣可以在一定程度上減少漏水和滲水的現(xiàn)象,這樣可以為地鐵運行的安全性提供一定的條件。在現(xiàn)階段城市地鐵建設(shè)的過程中,需要對應(yīng)用明挖車站防水施工技術(shù)進(jìn)行研究分析,在對防水施工質(zhì)量進(jìn)行提升的同時,還可以保證地鐵工程項目的質(zhì)量,這樣不僅可以保證提升地鐵運行穩(wěn)定性的有效性,同時還可以促進(jìn)地鐵運行安全性的提高。

參考文獻(xiàn)

[1]周國棟.地鐵車站明挖法關(guān)鍵部位防水施工技術(shù)分析[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計,2019,(30):240-241.

[2]周愛民,田春春,劉曉麗, 等.明挖地鐵車站圍護(hù)結(jié)構(gòu)防水設(shè)計及滲漏治理[J].工程建設(shè)與設(shè)計,2019,(16):82-83,99.